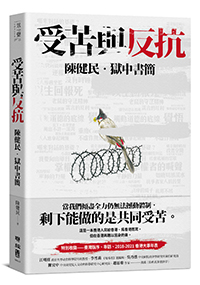

編按:香港社會學者陳健民,過去因佔領中環運動而蒙受牢獄之苦;銅鑼灣書店店長林榮基,也曾因政治禁書而「被失蹤」、關押在中國大陸。兩人如今都身在台灣,因陳健民在聯經出版《受苦與反抗》一書面世,而相聚於台北重開的銅鑼灣書店。都曾因理念而入獄,陳健民與林榮基的獄中觀察有何異同?入獄經歷又為他們帶來怎樣的思考?(本文為兩人對談內容文字摘要,完整版請見Youtube,標題及小標題為編者擬。)

(* 以下為對談摘要,陳=陳健民,林=林榮基。)

有書讀,你可以超越一切高牆

陳:我是陳健民,原本在香港中文大學當教授,因為雨傘運動的問題受審,於是提早離開了大學,結果也真的判了要坐牢,坐了一年左右。離開監獄之後,大概一年多,我就來到了台灣,現在於政大社會學系當訪問教授。

林:你坐過牢,我也坐過牢,大家坐牢的地方不同。我也關心正在坐牢的朋友,他們受到的待遇。究竟在中國大陸坐牢,跟在香港坐牢,有什麼落差?可能你更清楚,譬如在香港坐牢可以看書,有人探訪,可以寫信,可以看電視,又可以放風。但我們這些(在中國大陸)坐牢完全是兩回事。

陳:是怎樣的呢?

林:不能放風。放風其實是很好的待遇。你是被關在房裡,不能出去。不能有人來探你。 我們這些,他們認為是秘密審訊。

如果我們關心維權律師,他們大部份都是這樣的待遇,不會容許你跟外面有接觸。我觀察到,現在香港所謂的政治犯,他們所用的手段是一樣的,譬如梁天琦放出來,他不能做任何事,而且你可以想像,他們可能在(梁天琦)家門口放幾個監視器。這個做法跟中國大陸放出來的維權律師對待是一模一樣。

如果我們講坐牢的情況,是差天共地;在香港坐牢,你可以讀書,我們基本上要求他們才批准。

陳:一般情況,以我所掌握,一定是在中國的情況比香港差,就坐牢的條件而言。但不同的地方是什麼?有些時候,香港慘的地方是她很制度化,一些灰色地帶消失了。一個專制極權的本質,加上有效率的行政機關,再加上制度化,就沒有了灰色地帶。要麼不判,一判入獄,對不起了,判你10年,你便預期在裡面10年,不要去想期間會有人質外交,或者你家人送食物進去,讓你生活得好一些,沒有這回事。所以各有各慘。

林:我感覺是,在香港做牢比在中國大陸坐牢容易捱一些。 你有書讀,你有工作,我知道你喜歡木工。

陳:你沒有工作是很特殊的情況。其實我其他朋友在裡面坐牢那些,他們都可以看書,不一定沒有書讀。譬如雨傘運動之後寇延丁(在中國大陸)被捕,還寫了一本書《敵人是怎樣煉成的》。沒有書看。這些日子真的很難捱。

如果(坐牢)2、3年,有書讀,特別是我們這些讀書人,其實不是那麼難過。有書讀,你可以超越一切高牆。

林:坐牢一年多,哪些時間或者是什麼令你最難過?

陳:老實說,我覺得你(在中國大陸坐牢)辛苦很多。所以反而我想聽聽你說,你怎樣處理那種困擾 。

我在書裡也說了很多,我比較會擔心家人,究竟他們會怎樣。我自己個人而言,知道要服刑一年,不是很緊張,因為我做事情會作很壞的打算。當時判16個月,我在法庭已經向家人打個OK手勢,但見到家人呆了,不懂反應。我在監獄的情緒處理得比較好。看我的體重就知道,我在1kg上落。有些朋友在裡面不見了10kg、20kg,暴瘦得很厲害。

反而是噪音。我在裡面是覺得嘈吵。第一,我們不是做木工,真的在雕琢木頭,而是用大機器切割木板;飯堂是四個角有四部電視,聲量開到最大,50多人一同餐飯,吃飯時大家都開到最大音量,所以我長時間要塞住耳朵。晚上回到倉裡,他們會很大聲地播放音樂或者電台節目,講一些很無聊的事,大家就會很開心,覺得很像在外面那般,不像坐牢。噪音困擾了我一段時間,但我就要用那些時間去寫書、讀書。我看的書很厚,因為(一個月)只有六本書,所以我盡量叫家人拿來500、600頁的書,有些是古文。在那麼嘈吵的環境要讀、寫,要做筆記,做完筆記我還要寫出來。這是比較困擾我的。

第二就是有一些很特別的日子。在那些日子,我會想起在獄中的他們,我就很難過,真的。新年,你會想起跟家人吃團年飯,但你在裡面一樣如常生活,可能那餐飯會加一條雞腿、幾條玉米筍,就那麼多。你離開飯堂,走那條很長的走廊,露天的,漆黑,很靜,風很大、很凍,然後派一片麵包給你,冷冰冰的。所以在新年,我想起這些在香港的朋友,你知道他們有多難受。但我是很想聽聽你說,你如何處理呢?

林:那時候,我會想有什麼辦法可以解決。

陳:解決?徹底解決?終極解決?

林:當然是自殺,沒有什麼好去想。

後來我是求他們給我看書。 我不斷央求,他們就隨便給我看一些東西。例如我說要看《紅樓夢》,可不可以,他們說,好,給你看兒童版。 他們有時要你寫一些懺悔、自我檢討的文書,我便借故抄寫一些舊詩,來練習、默寫。因為你的精神不能再放在那裡(監獄),不知道何時放出來、不知道判刑多長、不知道判什麼罪名、不知道他們如何安排你……你整個人會非常不穩定,終日都會思考這個問題,壓力一直累積,就開始出問題了,便會想有什麼辦法可以解決。

陳:時間長會有些不同。短的話,我經常說,年青人,人家要當兵,服兵役2、3年也要去,泰國要出家一年。時間長就不同,哈維爾他們也說,時間一長,會很憤怒、很沮喪。如果(坐牢)2、3年,有書讀,特別是我們這些讀書人,其實不是那麼難過。有書讀,你可以超越一切高牆。

林:有時我會這樣想,你看一些事物會開通一點,不會那麼悲觀,可能你現在面對一個很困難的情況,過幾年你覺得,正因為你面對過這些情況,你後面的人生有改變,而且那改變是向好的。

最重要是每個人尋找到他的意義——為何要留下來,為何要離開。這是養育我們的地方,我們在不同的地方時也想一想,還可以為這個地方做些什麼,就夠了。

香港已經變成了一個大監獄

林:你有沒有想過回香港?

陳:我來的時候根本有這樣的想法。其實我在獄中已經收到邀請,是來台灣的,做訪問教授,其實我一出獄兩、三個月就可以離開。他們很早發出邀請,但我因為出了本書,拿着書本去見被捕的年輕人,以及探監,並用這本書去籌款,我就不是很想離開。那就一直拖延,直至覺得不能不走,因為某些原因。

林:我以為香港政府不讓你離開。

陳:不是,但遲早都會有事。

以我所研究中國,國安系統其實是一個產業,他們要證明這個系統有用的話,他們必須要找壞人、國家的敵人,不然的話,他們怎樣證明這個機構的存在(價值)?如果你還要升職的話,把部門擴大,更加要找更多國家的敵人。在中國,維穩是一個產業,有很多金錢涉及當中,有時比軍費更厲害。香港也一樣。

林:看香港現在的情況,你如何看香港往後的形勢?

陳:我想,香港現時完全是由中國決定。現時管治香港的,應該是中聯辦加武裝力量,跟林鄭沒有關係。

林:香港人不適宜留在香港?

陳:我不能這樣說。留在香港的人會找到自己的意義,離開亦有它的原因。我知道留在香港會很辛苦,就像坐牢一般。

面對監獄的時候,我們有多少困惑,想發言又不能發言,有很多規矩你不願意接受,也要你接受。香港市民現在不是這樣嗎?不是正在面對很多不合理的事情嗎?你想發言也不能讓你發言,本來很合理的事情,也要求他們才給你。所以我說,香港已經變成了一個大監獄。

當然,人的本性愛好自由,應該就要離開;亦都有些人要留在這裡,可能是見證這個監獄的醜惡;有些人可能留在這裡,等到有一天,幫忙震撼這些鐵枝,讓它倒下來。最重要是每個人尋找到他的意義——為何要留下來,為何要離開。這是養育我們的地方,我們在不同的地方時也想一想,還可以為這個地方做些什麼,就夠了。

林:那你的打算是留在台灣?

陳:不知道。人生要學習一件事,就是你沒有什麼可以規劃。我就是見步行步,就像林先生你,也是這樣。你也是吸了幾口煙,人生就改變了很多。

林:不走不行,他們要送我上大陸。

陳:那你也要鼓起勇氣,就是那一下。

林:其實那次跟勇氣沒有關係,是我覺得有些事應該要做,是很簡單的事。要做這件事,跟勇氣沒有關係,是跟價值觀有關係。我也怕死,人怕死是正常的。問題是,有些事,你是否要去做呢?有些情況,你要作決定。譬如有些朋友留在香港,當然我認同他們很偉大,但我經常跟朋友說,不應該留在香港,正如剛才所說,你不會快樂的,每天都看見一些不公不義的事情,你可以做什麼呢?

陳:快樂,視乎你怎樣定義。我會說, (留在香港)是很有意義的。有些人覺得有意義的話,就值得去做。這未必是我們一般所說的快樂。你可能在香港只能夠做一些很微小、但很有意義的事情。好像我們受審的時候,有很多人來法庭旁聽,對我們是很重要的鼓勵;我受審完雨傘運動案,翌日就過去旁邊的法庭,旁聽梁天琦的上訴案,當時的法庭是空空如也,只有兩三個旁聽的人。但我們那邊,一日之前,有數以百計的人(旁聽)。

林:所以你不會提議香港人應該離開香港。

陳:我覺得,你要視乎自己的處境,有些人根本承受不了,還不離開?看見這樣的教育,看見小孩子上學,都提心吊膽,還不帶小孩子離開?如果你仍有一種能量,你覺得可以低下頭,做一些很微小而有意義的事情,或只想見證歷史……找到意義便留下來,我不會覺得只有一條路是對的答案。

林:視乎你個人抉擇。

陳:是的,我覺得要尊重,無論離開或留下,也要找到自己的意義。我在書裡也講到,在訪問也講到,有些歷史人物經常在我腦海裡,在那些日子裡面。因為我也在痛苦掙扎,而我在獄中讀很多歷史人物面對生你養你的土地變成這樣,如何抉擇呢?譬如林獻堂先生,台灣的文化協會創辦人,一生人用多少精力,在日治時期去推動台灣的自治和民主。他在大稻埕出生,每年差不多用一半的收入,去舉辦一些讀報、出版,想提高民智。他贊助一個團,每年去東京,要求日本政府容許台灣建立一個民主的議會。我讀到那裡,也覺得慚愧,我們在英治時期,到1986年才開始爭取八八直選。但在日治時期,林獻堂先生他們很早已經每年、每年都派人去東京。

你問台灣人,那代人會覺得,他以為是自己人過來,怎料來到就發生二二八事件,什麼叫悲情城市?就是一個統治、另外一個統治,都是外來者,對他們來說,相對於國民黨白色恐怖時期,回頭看日治時期不是那麼壞。但我想說,林獻堂先生,他一生人用了這麼多時間在台灣做這些事,最後卻離開了台灣,就是(因為)二二八事件他在通緝名單中排第一。

但有另外一些人,例如陳寅恪,決定留下來。他要跟養育他的文化共浮沉,結果就被人批鬥得很厲害。他慘到什麼地步?一個大學者,寫稿連稿紙都要找國家領導人才能取得。他是否選擇不離開呢?開始的時候,他是選擇留下來,但後來,他又盲又跛,人生後半段很悲慘。如果你再問他,可能他很後悔也說不定。

但是有一個人的一段說話,刺痛我的心,就是劉曉波。劉曉波曾經在一次訪問中講過,八九之後整個中國陷入一個道德的崩潰、虛無,大家都當這件事沒有發生,求生計就算了;八九那代,有太多知識分子離開了中國,令到很多人會覺得,這些不是他們的道德典範嗎?不就是啟蒙他們、令到他們有勇氣去面對罪惡社會的一種力量嗎?為什麼這些人全都離去了?這句說話長時間都刺在我心裡面。這群知識分子離開,對於劉曉波來說是不能接受,所以他留在那裡,他寧願承受、面對這一切的打擊、打壓。

安住當下,好好地過眼前的生活,不要當成是過渡。就算是在這裡,每一天都好好地生活,看水怎樣流動。

觀眾提問:為什麼你在獄中的時候,沒有將劉曉波的思緒寫在獄中書裡,而是等到出獄之後才加入註釋?

陳:因為出到來之後,更加尖銳地面對一個去留的問題。而且在監獄裡有什麼好講?你每天活在當下,安住當下,處理每天怎樣過得有意義,那就算了,未有要想太多事情,當時好似以為有個方向,就是我會離開。我很喜歡台灣,很早之前已經想過我退休來台灣,所以在獄中時覺得不用想太多,可能也是去台灣。但是出來以後,有種依依不捨的感覺,因為出版這本書,以及通過這本書做的工作等等,接觸很多人:坐牢的人、來排隊簽名的市民……大家說很多事,那時才有一種糾結,我是不是真的要走呢?我走了之後可不可以回來呢?這些時候,劉曉波這些說話,對我來說便很深刻,所以加入註釋那裡。

這是我心裡的一條刺。我是不想離開的,但有些情況都沒有辦法,無可奈何。現在都知道人生沒有什麼可以規劃,就好像坐牢那樣,安住當下,好好地過眼前的生活,不要當成是過渡。就算是在這裡,每一天都好好地生活,看水怎樣流動。

觀眾提問:你在書中偏向盡量和理非的方式,可又提到南非的曼德拉,他本來是搞勇武派,就是用比較激進的方式,後來又選擇對話的方式。所以你覺得香港的抗爭者應該用哪一種方式?

陳:有些人,好像甘地、馬丁路德金,因為有宗教信仰,要絕對和平;有些人像曼德拉,其實不然,他是因時制宜。曼德拉其實用過三種不同策略,他最早是用公民抗命,跟甘地他們沒有分別。到1960年時,南非發生了一次大屠殺,射殺婦孺,在逃跑中被人從背後開槍曼德拉覺得不能接受,就轉為勇武,組織「非洲之矛」,炸政府的設備、大樓等;炸了一會已被捕了,一坐就坐了24年牢,再加兩年軟禁,總共26年。但是在他坐牢期間,整條路線是繼續勇武,「非洲之矛」繼續做。 1985年,他坐牢中途,覺得要轉策略,因為他覺得坐牢坐了十幾二十年,勇武不能推翻政府,一個策略用了這麼久都不奏效,便要尋求另一個策略,他便嘗試對話。1985年,他寫信給南非白人政府。對話歷時好幾年才成功,期間換了一個總統,他才能成功,通過對話解決問題。

有些人問,是不是對話才是最好?不是,他若非走過前面兩個階段,可能對話未必成功。因為南非經歷如此長時間兩方面鬥爭,但我消滅不了你、你消滅不了我,大家很疲倦的狀況,加上國際形勢,談判才有可能辦得成。其次,因為他曾經勇武,其他人不敢說他出賣。所以沒有這麼簡單、最後的策略才是正確。你問我會採取哪個態度,我想我是因時制宜那種。我不是絕對和平主義者——怎會絕對和平呢?好像第二次世界大戰時,張伯倫見到德國興起,他仍然說要用妥協的方式,最終要靠邱吉爾才打到那場仗,你就知道有些時候要用武力去解決問題,去阻止更加大的惡的發生。

第一,因時制宜,很難有絕對的答案,你不會知道哪種方法會成功,也不會說勇武在香港一定會成功,我們受制於這麼多外在環境,特別是中國,所以是因時制宜,沒有絕對答案。第二,無論你用什麼方式也好,不能缺少和平運動的部份。如果我可以擔任任何角色,我當然會在和平運動的角色裡面,難道我領頭去擲東西?我有多大的力量?我跑得多快?我當然會做我最能夠做到的事,如果在韓國,我當然會站在金大中的位置,但我會理解延世大學門口的年輕人所做的事。

每一代人有那代人的能量,其實我們在黑暗中,根本不知道那一種策略是最好的,我覺得有些事情你真的要放手讓新一代去摸索。

觀眾提問:讀到一篇你的訪問,裡面講到一句,你在香港的政治任務已經完結,自己的使命或任務已經完成,你為什麼會說這句?你有怎樣的思考?

陳:每個人有不同人生階段,自己考量自己的能量等各方面,我不覺得自己現時最可以做到這樣一件事情,譬如我出去推動國際線,我覺得羅冠聰他們已經做得很好,我不覺得自己會比他們做得更好。我可能在其他方面更加能夠發揮自己的作用。

舉個例子,經過沉澱一段時間,我為何重新再做「健民書房」,繼續去講書?我覺得我比較能夠在這方面做多一點。因為以往我做「健民書房」,很多人都會告訴我,這對他們有很大鼓勵的作用。我們的書很多時都希望能夠找到些事情可以鼓勵到香港人,譬如一些歷史人物或小說人物,在困難中如何重拾希望,這差不多是我的中心主題。雖然有時也有些悲劇人物,譬如Walter Benjamin那樣,他自殺。但你看過這些之後,可能有種同情共感,亦都可能會去思考如何避免這些悲劇再發生。我覺得我在這些文化教育層次,比較能夠做到一些事。

第二方面,有考慮很多自己和家人。我參與佔領運動的時候,沒有很認真諮詢過家人,但參與後我認真承諾過家人,在政治運動走上最前線,這是我最後一次。不是說以後會脫離政治,或者不會為香港作出貢獻,而是用一種政治運動的方式。我覺得我要履行我的承諾。

另外真是我的能力的問題,很多年青人會比我做得更加好。新的運動,譬如2019年,我自己頗詫異。我覺得那種能量很厲害,我們要搞很多商討日,搞近9個月去討論用什麼方案;怎麼一個「連登」(註:香港網絡討論區)用方法去推,就把大家的意見推上去討論?這是一個網絡社會應該要用的方法,涉及的人可以更加多,用更加高的速度去處理這些問題,這些能量都不是我可以想像的。

看到《時代革命》電影裡面,年輕人用Telegram去放哨,不同的點、警察在哪兒,我簡直覺得很驚訝, 打war game的東西真的去到現實世界,可以這麼快就掌握一種技術。我真的覺得每一代人有那代人的能量,其實我們在黑暗中,根本不知道那一種策略是最好的,有些事情真的要放手讓新一代去摸索。

觀眾提問:你在書後面有列出一個獄中清單,你在這書單當中,你覺得最有意義的書、最有啟發的書是哪些?

陳:首先,書單不是計劃好的。第一,你讀了這麼多年社會學、政治學,沒理由坐牢還看那些書,我當然會選一些非這些領域的。這不代表那些社會學、政治學的書對我不重要,因為人生這個階段,你入了獄,當然想看一些平時沒有機會看的書。第二,就視乎我書架裡面有沒有那些書,我買了那些書,擱在架上,很多年都沒有時間看,便抽那些書出來。但硬皮書不能進入監獄。有些書可能以前讀過一點,畫了一筆,糟糕了,畫了一筆就不能進入監獄、簽了名字更不能進入。所以在一個很有限的情況下,就揀選了該50本書送進去獄中閱讀。

你問哪些書最有意義?我不敢講。但有一兩本也在我的《書簡》裡面有講,當然是那些書裡面我最想首先看的。首先想看的,就是重看一遍Henry Thoreau梭羅的〈公民抗命〉及《湖濱散記》。因為我自己做了公民抗命,所以坐牢,當然要再次肯定自己,究竟我這樣做是不是值得的、是不是有意義的。我也會對自己有懷疑的,也要再確認一次,要找他來鼓勵我。(梭羅)覺得真正對抗不義的事情,是要重新過簡樸的生活,從靈性去拯救人們,不要陷於物欲裡面。所以他最重要的抵抗是生活得很簡單,在河邊、湖邊漫步。

第二本我的重要的書,是一行禪師《與生命相約》。《與生命相約》幫助我去看我與外面的運動、與家人的關係。因為一行禪師有個概念,叫「互即互入」,就是說我們跟萬物(之間)有很多「你中有我、我中有你」。我之所以是「我」,其實是有很多「非我」所組成。因為我通過食物(生存),它們不是我,但它們成為我生命一部份。這些食物如何出來?天上的雨,雨灑下來,才有禾稻、菜讓我吃,所以我跟天上的雲便有關係,是這樣互即互入。

他是這樣看萬事萬物,超越時空,如何扣連在一起。這個概念對我當時來說很重要。因為我覺得我好像突然被隔離於這個社會,但其實我們跟外面還是「互即互入」。我們入獄後幾日,便有一場大遊行——反送中,有一部份人帶着我們的面具,他們覺得「我就是要代你遊行」。

另一方面當然就是家人。你走的時候,其中一個感覺就是覺得,糟糕了,家中有很多事,誰去處理呢?但如果你相信如果生命互相扣連,有些空位,會有人幫你處理某些問題,會幫你填補空位。在那段日子裡面,有很多朋友會來幫忙,有人突然之間就會填補了你很擔心的那個空位,因為你跟這些人的生命已經扣緊了。我覺得這兩部都是很重要的作品,在初入獄的時候,先看這兩部,對我來說很重要。

我希望這本書可以給予一個訊息,可以安住當下,以及常懷希望。有時不是政治上面,人生有其他方面的挫折、困境,希望都能夠這樣去應對。

觀眾提問:您推介那幾本書給台灣讀者?

陳:雖然都是向台灣讀者推薦書,但我還是會推薦台灣讀者看台灣民主運動的歷史。

我在獄中看《百年追求》,就是講述台灣三個階段的民主運動。現時出版社推出再版,叫做《臺灣之春》、《自治之夢》,以及吳乃德先生那本另外出版,叫做《臺灣最好的時刻》。那時是看起來最壞的時候,美麗島事件、搜捕、查封;但他說這是台灣最好的時刻,從人那種精神意志、對於民主願意作出犧牲、開啟後面那個時代來說,那是最好的時刻。這個題目令我覺得很感動。

有時我們也要帶着這樣的眼光去看我們的香港。香港現時很悲慘,很慘,但香港以前真的對於民主,對於自由、法治,正如剛才所說,像空氣一般,視之為理所當然。我們很多年前已經說要爭取民主,沒有民主的話,就沒有辦法長遠保證自由及法治,換了一個亂來的政府,這些都會失去。我想經歷過這些日子之後,將來有一天,香港真的光復了,肯定大家都會很珍惜自由及法治,以及很了解到民主的重要性。希望最壞的時候變成最好的時候。

台灣人要看自己的歷史,特別是年青人,看看前人用了多少血淚去爭取民主。我看那幾部書,看完之後在後面寫了四個字:驚心動魄。那時的人要作出犧牲——林義雄先生被禁的時候,家人被滅門,兩個女兒、媽媽都死了。這些我覺得台灣新一代一定要知道。

觀眾提問:《獄中書簡》發行對台灣有什麼意義嗎?

陳:我覺得一方面是希望這本書好像2019年的社會運動一般,令到台灣人對於自己現在所享有的民主、自由,要好好地珍惜及捍衛。因為你見到香港曾經擁有的,可以在這麼短時間內崩潰,這是很重要的歷史教訓。第二,這本書其實不僅說坐牢面對的困境時,我們要怎樣自處的問題。因為人生總會碰上一些處境,就如坐牢一般,並非你可以完全主宰得到,我們都會被困於某些處境裡面;如何在該些處境裡面令自己安定、等待、然後走出來,這也是我書裡面很重要的主題。

所以,對我來說,我希望這本書可以給予一個訊息,可以安住當下,以及常懷希望。有時不是政治上面,人生有其他方面的挫折、困境,希望都能夠這樣去應對。

林:這本書再出版的時候,我拿來這邊賣過,我眼看着書都被人拿(買)走了,都沒有書看。其實看了一些篇章,印象是,你不會很憤怒,這方面我覺得很值得欣賞。你仍然在獄中,你沒有憤怒,我讀不到你憤世的感受,這一點是我印象最深刻的。

陳:你真的掌握得很準確。因為我入獄之前承諾自己,我不要讓監獄摧毁我。意思是什麼呢,就是如果我出獄之後變得很憤怒、過度憤怒,憤怒是應該的,面對不公義如何不憤怒?沮喪也是很正常的, 但過度憤怒、過度沮喪會吞噬自己,我當時自己承諾自己,我希望我離開監獄的時候,我不會過度沮喪、過度憤怒。

林:一個人處於這樣的環境裡面,想可以用一個平常心去看這件事,我覺得,這就是我最大的得益,從你這部作品。

延伸閱讀:

【2025TiBE國際書展現場】傾聽最真誠的叮嚀,對當下保持反思——《暴政》有聲書朗讀分享會側記

陳健民x房慧真:在黑暗時代寫作,在黑暗時代閱讀

陳健民×林榮基:安住當下,常懷希望,以讀書超越一切高牆

| 閱讀推薦 |

Be First to Comment