between nothing and everything

記錄/lana wong

編按:2022年2至3月,國立臺南藝術大學藝術創作研究所博士班邀請了著名人類學家提姆.英格德(Tim Ingold)教授開設系列講堂,以「星球生命的四層反省 / Four Reflections on Planetary Life」帶來四場人類學研究面向的講座 。3月3日,Tim Ingold以「籃中世界」作為題目,進行了系列講座的第二場。(* 本場講座紀要已獲講者授權撰寫、刊發,標題為編者擬。)

| 講者簡介 |

提姆.英格德(Tim Ingold),當代著名人類學家和思想家,英國亞伯丁大學社會人類學系主任,英國國家學術院院士,愛丁堡皇家學會會士。 已出版超過15部作品,包括Anthropology: Why It Matters、Evolution and Social Life、Lines: A Brief History 等,涉及從社會生活到創造和感知等諸多主題,影響廣泛。

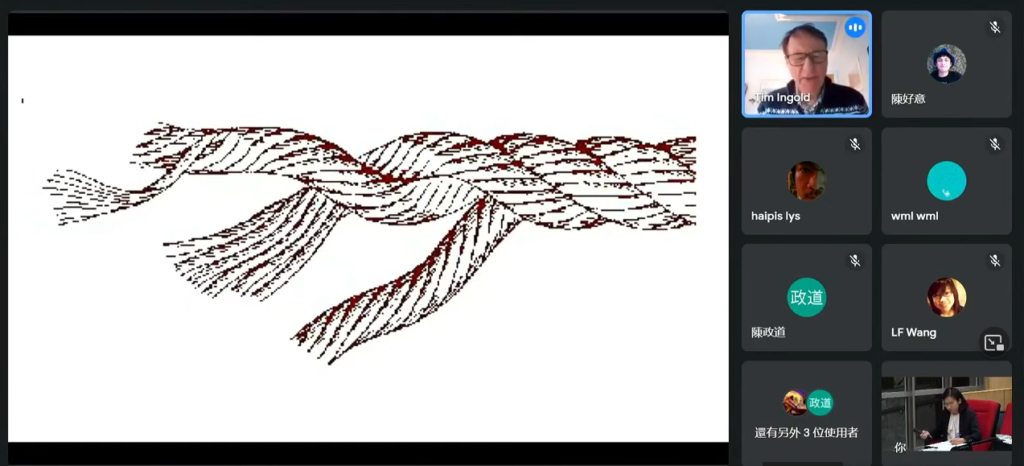

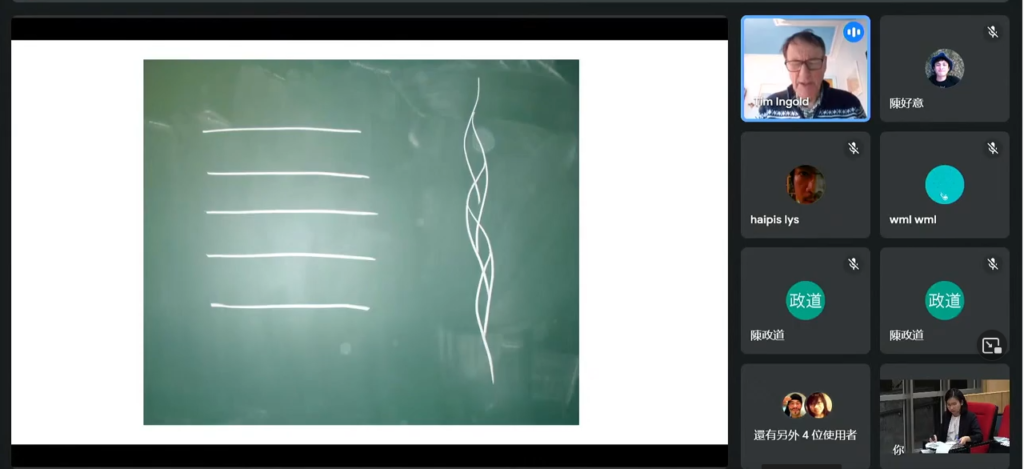

「沒有人能永遠活著,即使是最高的青草、蘆葦和稻草,也不能無止境地生長。然而,社會生活會繼續,由纖維纏繞而成的繩索,可以無限延伸。」第二場演講開始,英國阿伯丁大學社會人類學系主任Tim Ingold先將觀眾的目光投向繩索,形容生命,就如由多股纖維交織捆綁而成的繩索,其排列是縱向的、纖維沿著長度交疊,即使舊的股線開始破損,新的股線亦會加入。由此,繩索可與世代作類比:正如纖維的重疊交纏,賦予了繩索強度和韌性,正是通過共同生活,老年人和年輕人,才能為後代開出道路。

世代交替變成連續的取代,每一個世代都是當下時間的俘虜,無法從前一個世代身上得到什麼。

Ingold描述,在人類歷史的大部分時間裡,這就是人們的生活方式:年輕人聆聽故事、觀察長輩們的行動,既發現故事所包涵的意義,又發展實踐技能,由此成長為說故事的人、實踐的人。Ingold認為,這是「傳統」的真正含義:不是一套固定的風俗習慣,要從一代完好無損地傳到下一代;而是一種生活的方式,使人們在延續過去的價值中前進,同時讓後人得以追隨。然而,現實已不再是如此:編織這一曾經在日常生活中無處不在的人類實踐,在當下變成僅僅是愛好者或保育者的範疇。而不同世代,不再是彼此纏繞重疊,而是變得扁平,每一代都被局限在自身的橫向時間切片中,就像堆疊中的一個平面。世代交替變成連續的取代,每一個世代都是當下時間的俘虜,無法從前一個世代身上得到什麼。

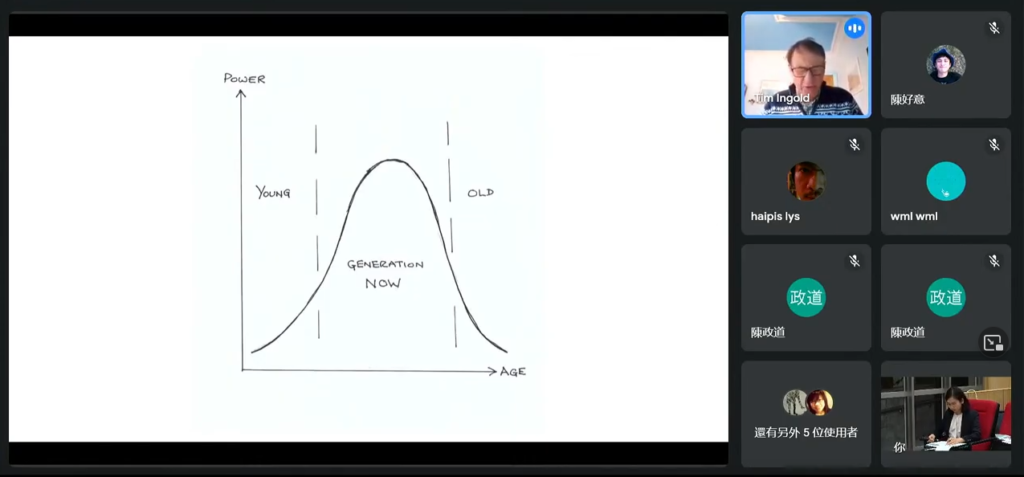

這一關於生活與學習的想像的深刻轉變,Ingold認為與資本主義對家庭生產的侵蝕、教育職能從家庭到國家的轉移相關,超出他本次演講所要探討的範圍。在本次演講中,Ingold所想要關注的,是如何修復年長與年輕世代之間的斷裂。在這兩個世代之中,Ingold指出,冒起了一個「現在世代(Generation Now)」,對於他們來說,最重要的不是成長或更新,而是創新和改變。現在世代以目標為導向、只看得到視線以內的未來。他們與過去斷裂、要把前人所建造的拆解再重構。由現在世代的視角所主宰的生命週期的形態,是一個鐘形曲線:年輕人被叫到等候室準備上場,老年人準備退場,在兩者之間的,則是人類打造世界的能力達到巔峰的階段。

籃子並不封閉,而是對他人、過去與未來開放的;籃子拒絕任何內與外的區分,它同時顯露和隱藏。

Ingold發問:我們有可能想像一個社會,能夠打破現在世代的勢力,讓現時被邊緣化、被隔絕開的年長和年輕世代再次攜手,在日常情境之中,重建社群生活嗎?Ingold相信,透過重新恢復講故事的方式、重新聚焦在手作的實踐及其衍生的故事和技巧,這是可以做到的。而在所有人類的手工藝中,編織是最古老亦最普遍的一種;Ingold甚至說,假如不是因為編織所使用的材料通常難以保存,今天我們會說的就不是舊、中、新石器時代,而是舊、中、新纖維時代。一個編織而成的籃子,可以比作一個小社群,將構成它的纖維,以一種微妙而持久的方式捆綁在一起;編織不止是技術,本身就是一項生命的過程,與社會生活相似,其生成性,來自於物、事、人交織的重要關係:植物的種植和收成,製作者的身體律動、肌肉記憶和知覺微調,製成品裡乘裝之物,祖父母和孩子、師傅與學徒之間的傳承……社群生產籃子,而籃子也再生產著社群。呼應第一場演講中關於大地的描述,Ingold形容,籃子並不封閉,而是對他人、過去與未來開放的;籃子拒絕任何內與外的區分,它同時顯露和隱藏。

時至今日,民族學博物館裡陳列著從世界各大洲收集而來、美麗而技術成就驚人的籃子。然而,籃子的製作技藝卻瀕臨滅絕。Ingold強調,當前時刻的獨特問題,並非技術在生活中消失,而是技藝失去了生命。如何能把生命帶回來?Ingold認為,趨勢不會輕易逆轉,再多的策展、修復或記錄,,都無法讓籃子製作工藝恢復生機。更大的挑戰,是重新思考人類的世代關係與教育的含義。在Ingold的描述中,年輕人和老年人的時間,與現在世代並不相同;他們的時間並不是順序的接續,而是一種純粹的生成或來臨,是關於天氣和季節、破浪和溪流、植物生長凋零、動物來來去去、呼吸和心跳的時間。我們有時會說老人和孩子,就像動物一樣,活在當下,但這並非束縛,而是解放,覺察不到可測量的時間,反而能夠感受永恆的脈動。老人和孩子更專注於世界的即時性,打開了一條通往想像的道路。

對於老人和孩子來說,想像與回憶,不是臆測未來或撿拾過去,而是屬於一個截然不同的領域;在此,過去的和仍未發生的事件的迴聲,不受年代的束縛,像海浪一樣交融、互動、混響。Ingold說,這可稱作一個嚮往之域(field of longing)。這種嚮往,是對不安世界的喧囂之回應,是在沒有清晰盡頭的微光地帶摸索,被哲學家約翰 · 杜威(John Dewey)所說的「光環(aura)」所誘惑,模糊地、幽暗地。在此圖景中,嚮往的本質,在於沒有人能夠明確說出他們在嚮往什麼,這是一種沒有對象、不被概念化再現的慾望,其潛力永遠都要是未實現的。嚮往,在兒童是好奇的求知欲,在老人是對智慧的專注。Ingold表示,這就是為什麼,他認為教育應該回歸到嚮往之域,年長者和年幼者走到一起,將他們富有成效、互相轉化的合作,形成延續更新共同福祉的力量,重建一種由好奇與關懷驅動的引領生活的方式;所謂引領生活,是把生命活成故事,而非只受自然循環的束縛。

「Basket the world」,是要將事物回復到他們持續的創造的時間流動,是要認識到,沒有節奏就沒有圖案,每一個圖案記錄著的,正是所形成它的運動。

回到「籃子」,透過造詞「basket the world」,Ingold反對在課程中,把藝術和手工當成選修和補充,而把所謂學術科目,例如數學,作為核心。乍一看,把數學和籃子相比,似乎是把住著最聰明的人的堂皇的宮殿,與住著無知癡呆的人的破爛茅草屋相比;編織籃子中可能有一些數學道理,但不是經過簡化、才能被庸俗的人所理解嗎?然而,Ingold認為,實際上,是住在宮殿裡的人,誤以為數學能夠漂浮在現實之上,完全忘記數學之中的基本概念,如數字、線、面、對稱與圖案,是紮根於手工藝的操作,如折疊、扭轉、編織,而這些是住在茅草屋裡的人最熟悉不過的。那麼,誰才是真正的數學家呢?「Basket the world」,是要將事物回復到他們持續的創造的時間流動,是要認識到,沒有節奏就沒有圖案,每一個圖案記錄著的,正是所形成它的運動。在這裡,Ingold再次提到「記憶」:記得,是要喚起過去的生命,將其拉入生動的現在,使其與你自己結合。記得一種材料,是在你的手中感受它,以一種似乎是從它內部湧出的姿勢和動作來回應它。在籃子世界裡,記憶拾起過去的關鍵線條,將它帶進當下的目光的循環。

然而,在現在世代的眼中,這個循環被打破:他們回望過去,只把籃子視為一個屬於過去的、要受保育和策劃的物件;進到博物館裡的籃子,從自身就是一個記錄、是一個等候被講述的故事,變成記錄中的物件,僅僅關於一個已然過去的世界。時間和歷史繼續向前,根據製作時間和出產地分門別類的物件,卻只能留在原地。Ingold認為,將籃子編織界定為「手工藝」,幾乎就一定會使它邊緣化,因為在我們當下的認知中,手工藝所培養的知識和技能,是内隱的、非語言的、身體的,是低於更高層次的、關於文字或數字的抽象思維能力的。Ingold希望打破的,正是這一個整個假定,不是要把手工藝加到課程之中,而是要把如籃子編織中所蘊含的生命力,帶回到教育裡——即使是數字和文字,亦應該恢復其生命和感受。

值得記住的是,在籃子的實踐中,另一種方式是可能的。但要遵循它,我們必須讓人類的不同世代再次接觸彼此,就如蘆葦沿著長度交纏。

為演講收束,Ingold談到,現在我們總擔心,時間似乎失去了節奏、偏離了軌道、猖獗地加速,我們總想讓時間慢下來、過更單純的生活,難道我們不能回到製作籃子的時代嗎?然而,Ingold點出,籃子的製作技巧其實可以非常複雜困難,所謂緩慢與簡單,是一種軸向的改變,從橫向變成縱向。在橫向的世界裡,所有事物都在當下的平面內完成,受到演算法邏輯的主宰,一步一步解決問題;相對地,編織籃子的人和編織籃子的材料,是一起前進,在合作中到達一個解答。「Basket the world」,不是要讓世界慢下來或是去簡化它,而是要把生命和感受帶回給世界。再一次,這關於嚮往。Ingold以一個呼喚作結:當我們發現自身陷入機器人智能的美麗新世界,將人性拋在身後,值得記住的是,在籃子的實踐中,另一種方式是可能的。但要遵循它,我們必須讓人類的不同世代再次接觸彼此,就如蘆葦沿著長度交纏。

延伸閱讀:

Be First to Comment