文/李尚文(青年學者)

若果說聖誕節及復活節是基督宗教的慶典,那麼說情人節是愛情這門宗教的慶典也不失為過。

伊娃.易洛斯在《消費浪費烏托邦》指出,不像經典社會學家所提倡般「人際關係若要維持其意義就必須遠離『現代資本主義』中的經濟交換領域」,她指出當代親密關係的意義及歡愉是透過在資本主義市場中的消費而獲取。而在這個浪漫意義的建構過程中,將要動用到一個社會中的「工具」來造就浪漫的非日常感,而這工具就是(廣義的)儀式。這些儀式也不是隨時隨地進行都可以的,必須要在一個獨特的象徵「空間」中,儀式才能體現浪漫。

時間正正就是這種象徵空間的其中一個邊界。想想那些情侶的「特別日子」:交往週年(月)紀念日、相識紀念日、初吻紀念日,那些日子我們總會穿得比平常隆重一點、去一些特別的地方晚飯、買下那天對方在櫥窗前凝視良久的手鏈作為禮物、戴帶那對對方送的但不太容易配搭的耳環等。我們都在這慶節性的象徵空間內製造浪漫。顯而易見,情人節正正是這種「節慶時間」,讓我們透過儀式(集體地)慶祝私人間的愛情。而這些儀式在當代皆是以資本主義式消費來實踐的。這就是易洛斯在書中嘗試描繪的、資本主義與愛情間的關係的其中一個面向。

第一次讀這本書是本科二年級時,因為偶像鄭詩靈教授的課——《身體、愛情及情感的人類學》。那時覺得讀易洛斯的書很「苦」,動輒就布希亞、哈巴瑪斯、巴岱爾、布迪厄,惟年少的我卻又對這些理論家論述很痴迷,所以就像一個硬要喝咖啡裝大人的小孩子般,勉勉強強總算看完這本書。

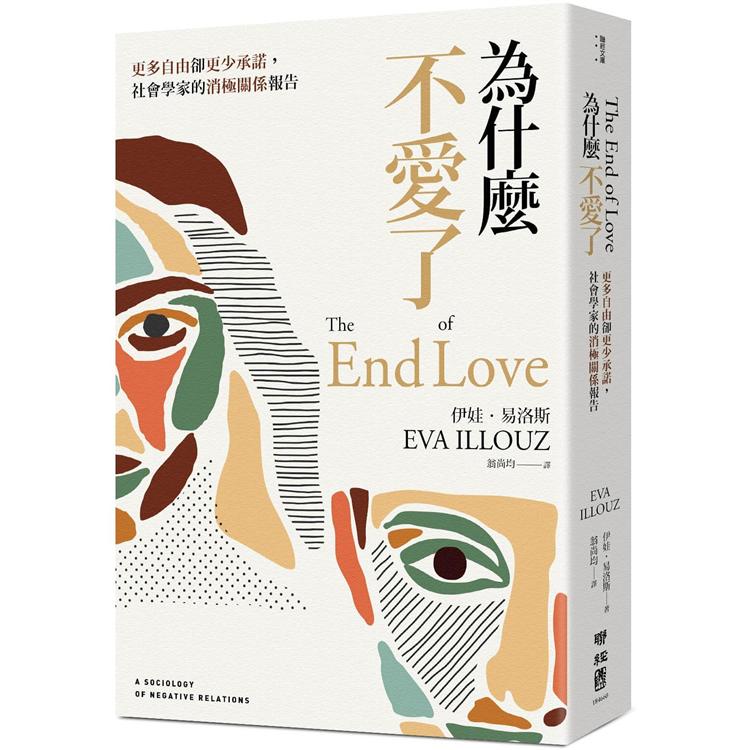

《消費浪漫烏托邦》一書的視角落在愛情的運作及現代或晚期資本主義的關係,而《為甚麼愛讓人受傷》及《為甚麼不愛了》兩書所注視的便是這種關係的另一面:愛情帶來的痛苦及失範——人們在情感中的「消極選擇、從關係中快速抽身,或是關係無法形成」變得更普遍。

大家可能會想:我明白你所說的「儀式」是很資本主義,買甚麼花、鑽石、巧克力就是浪漫都是商人瞎扯出來的,但分手的痛跟甚麼失範又與資本主義有何相干?

當我們談愛情的時候,談的從來都不只是愛情,因為愛情不是自有永有,在文化真空中存在。它被「具體的社會關係形塑和創造」,不能脫離體制的安排來理解。

每次要從這角度解構愛情我都會談一談羅蘭巴特記載的這個故事:關於巴黎鐵塔,十九世紀的法國小說家莫泊桑等文藝界名人,從它計劃興建開始已經在反對,覺得它破壞了巴黎的景觀輪廓。結果艾菲爾鐵塔當然照建無誤。落成後,莫泊桑卻每天都到鐵塔內的餐廳吃午飯,因為只有在鐵塔內才看不到鐵塔。

莫泊桑是為了看不見鐵塔而進去,但對於身處於名為「愛情」這座鐵塔內——不是說無時無刻都在浪漫關係中,將愛情的存在視為理所當然——的我們,要去直面鐵塔的全貌及其與其他制度的關係,便要花力氣去踏出來,或至少從窗裏把頭伸出來。

既然我們明白愛情需要由其背後的不同制度性安排及其他的社會制度去審視,而這些制度背後有着其獨特的歷史,那我們就不妨由歷史角度去看一看前現代社會到現在的後/晚期現代社會之間發生了甚麼事,而愛情如何變成現在的模樣。

愛情與性,原本是由家庭、宗族及身份地位決定的可選擇的對象,在社交網絡及道德結構下遵循着特定儀式而實踐;而當代的愛情則在截然不同的個人化、與道德脫鈎的方式,以自由、自主之名而運行。

愛與性的範式轉變

簡單而言,用馬克思的說法就是「一切堅固的事物都煙消雲散了」(All that is solid melts into air):隨着「理性」當道,科技出現,曾經主宰着人們生命的宗教、宗族及地域性失去威權,以往由自身與神的關係、與親族的關係所賦予自我價值的體制都煙消空散了。結果就如德國社會學家貝克與貝克 · 葛恩胥函(Ulrich Beck & Elisabeth Beck-Gernsheim)所言,「唯僅二物但存,空虛跟一個傷痕累累的自我」。這「自我」會「傷痕累累」全因實際上我們不能憑空產出自我價值,因此自我就需要與他人互動,透過將他人與自身的互動投射到自我。

但在現代資本主義社會是一個人口越趨高度密集、人與人之間的互動,大部份都是建基於經濟市場關係而非個人關係、而且能隨時被替換掉的社會,因此要透過與社會中的其他人互動而確認社會價值更難,愛情亦因此成為提供和創造「自我價值感」的來源。貝克夫婦這樣描述:「愛是你唯一接觸到自己跟他人的地方。環繞在你周遭的生活越是缺乏人性,愛就變得越吸引人。」

而在不久之後,西方社會經歷了由以生產為中心的福特主義轉型到以消費及製造需求為中心的後福特主義此一經濟模式上的轉變;而在政治場域上,自由主義及女性主義對「自由」的推崇結合了上述的轉變,使人對自我及其展現有了嶄新的理解。自我的價值不再來自被動的賦予,而是透過在市場上的消費選擇來彰顯。「自主性」成了「自我」的核心,而選擇則成了自我彰顯的體制表現。而資本主義亦影響了我們如何理解世界:例如我們會用「市場」去比喻潛在的伴侶、用「契約」的譬喻去理解浪漫關係、用新自由主義式追捧的企業家精神去經營人生。

與此同時,愛情的內在意涵及性又發生了甚麼變化呢?他們在自由主義的意志中的「自我所有權原則,包括擁有自己感受的自由以及擁有和控制自己身體的自由,從而衍生出能自由選擇性伴侶以及隨意投入和退出戀愛關係的權利」。跟前現代社會不同的是,以往選擇伴侶很大程度上受着「內婚制」的約束,即婚姻作為締結家庭以累積財富的手段、以身份地位及人格作為擇偶的主軸,可選擇的對象因此而有限;而此種交往都是以結婚為目標,在嚴密的社交關係的注視下,以自身名譽為保證的前題下而進行。因全世界都明瞭展開/接受追求的一系列儀式及其意義,例如單獨約見、見家長所蘊含所代表的是一段關係的特定進度,一旦有所違背則會因有失身份禮節而被人所責難。而如上文所述,當時的身份及名譽比我們現今理解來得更重要。

從這裏我們可以看見一種——如易洛斯借用波蘭尼(Karl Polanyi)的用語——「愛情的鉅變」( “Great Transformation of Love”),愛情與性,原本是由家庭、宗族及身份地位決定的可選擇的對象,在社交網絡及道德結構下遵循着特定儀式而實踐;而當代的愛情則在截然不同的個人化、與道德脫鈎的方式,以自由、自主之名而運行。

而特別就性而言, 20世紀的性自主派女性主義者認為,當貞潔情結等性道德為父權制度把持女性身體背書,對性的抑壓本質上便是對女性的壓迫。配合着弗洛伊德左派對由父權及資本主義解放的論述,性的道德面向由其本身轉移到它的自由上。

但遺憾的是,這個反抗的故事並沒有童話般的美好結局,在性被解放之後,生物科學將性由宗教上的罪正名為一種自然的生物本能的推動力,在城市化及消費休閒領域的興起中,性脫離了其生殖繁衍的目的,與婚姻及親屬結構分道揚鑣,最後被賦予了「為娛樂而娛樂」的享樂特質,「變成人在各式各樣消費場所中探索和實驗『不受壓抑』之我的方式。」這種消費文化下的性被「視覺資本主義」(Visual Capitalism)——一種由圖像符號作為媒介,「透過身體的出演與展示來榨取剩餘價值」的資本主義——轉化成權勢的同意詞,將被解放的女應該對性及自己的身體滿意這女性主義思想,吸納成可透過消費而實踐的形象。

當性自由成為了個人自我的核心特質,自我生產與自我呈現便難以脫離性。性魅力的典範透過整個視覺產業(包括時尚化妝品、電影等)而傳播;性魅力成為了一個普遍且合法的評估標準,同時亦是「人體用媒體視覺符號和消費品項,將自己呈現出來的一種新方式。」誠如易洛斯引Adam Green所言: 「性作為及性互動已被吸納在經濟中。」用易洛斯的一句話作一個小結,這種體制化的自由創造了「一個『無障礙』的空間,一個可以很容易被資本主義市場、消費文化與科技等價值觀殖民的空間。」

雖然戀愛關係很多時候被大眾以資本主義市場關係的「契約」來理解,但如此不同的是,現代人脫離關係(就是違約的同義詞)並不會受到任何責難。

人們不再衝動?浪漫愛的困境

那「為什麼『當代的浪漫愛』讓人受傷」呢?易洛斯分析了以下數個方向:

經歷過上述歷史,愛情、性以及其他的社會結構發生了轉變,導致我們在愛情之中,無可避免地會遇上到由以下兩股力量衝突而形成的矛盾:一方面我們需要透過在愛情關係內對方給予的認同來建構自我的價值;但另外一方面又要維持着作為「自我」核心的自主性。不像前述前現代(例如維多利亞時代)的男女交往般,有着明確客觀道德和規範,以及社會網絡高度參與的儀式化求愛系統,現代人的情感關係充斥着不確定性,因為欠缺了規範。

如品格(如易洛斯所引述大量的珍·奧斯汀小說中,品格被視為評估對象的重要條件)及階級等有着客觀性的條件在擇偶過程中不再重要,現代人講求的是性魅力以及感覺等主觀因素,而更令人煩惱的是,很多是個體都不知道自己需要什麼,而要透過交往來驗證自己的感覺。而缺乏儀式性的交往則令雙方抱持着不同的期望來對待關係。因為每一個行為在雙方眼中都可能有着不同的意義,若非如此,最陳腔濫調的橋段——床笫之歡后,女方經歷一番內心爭鬥後終於開口問「那我們現在是什麼關係?」,則是絕對不合理的。最後,在缺乏道德及社會網絡的參與下,脫離關係變得更「容易」,更少負擔及責任。

在前現代社會中,擇偶的對象,通常都是同一個社會階級或高度重疊的社交圈子,當任何一方作出不符合社會期望的行為時,社會會有着普遍認同的道德判斷,然後對以不同方式作出譴責,但對現代愛情而言,擁有愛情的自由、投入一段關係的自由就自然有着脫離這段關係的自由。雖然戀愛關係很多時候被大眾以資本主義市場關係的「契約」來理解,但如此不同的是,現代人脫離關係(就是違約的同義詞)並不會受到任何責難。

在這些條件之下,當代浪漫愛情面對的處境就是:在自我極度需要對方認同以及賦予價值的情況下,又要保全自我的自主性,同時更要想着如果過分干涉對方的自主性,對方可以在差不多毫無代價的情況下脫離這段關係,故此人們衍生出一套透過監控自己的情感表達甚至情感本身,確保自己保持一定程度的情感疏離,以免觸發這種矛盾。但個體仍然不能透過一些行為/儀式去確認自己在對方心中的價值。這一混亂的情況正正導致當代人在愛情中焦慮煎熬迷惘的結構性因素。現代人為了賦予這種混亂情況一些能夠理解的意義,亦因此創造了如炮友、上床的朋友(Friends with benefits)等字詞,但成效當然有限。

我在現代資本主義社會下並非一成不變,而是被鼓勵不斷成長、成為一個更有價值的人,在這情況下不單止導致慾望的流變,更令個體對於未來的想像更加困難,亦因此更抗拒許下承諾。

自由了,卻不知道自己想要什麼?

而在這情況下,易洛斯同時指出,兩性之間對於這種看似「無性別」處境,其實處於非常不同的位置。

隨着「性自主」此一概念的普及化,伴隨相對隨意性愛關係的興起,我們可以說出現了一個稱為「性場域」的市場。當中的男性在當中除了探索和實驗自己的性(Sexuality)外,還透過累積性伴侶,作為自己有吸引人的價值的象徵,以換取易洛斯所說的「性資本」以彰顯其男性氣質(masculinity,因傳統建立男性氣質的來源:家庭中的威權、賺取薪酬的能力及在排斥女性的社交場所中建立關係三者都在女性主義之下被大大削弱)。但對於女性而言,隨着生物科技的進展,社會上發展出一套理解女性身體的文化概念——生理時鐘,女性在母性被視為理所當然的社會環境下被社教化,生理時鐘決定了他們能否成為母親,另外還有美容產業對青春作為性魅力的追捧,意味着女性的性魅力會隨着時間而下降。

從此可見,對男性而言,於性場域待得越久便能累積更多成本;但對女性而言,性場域就是他們尋找結婚對象,越早能夠找到越好的地方。於是乎便會出現了女性問上述「那我們現在是什麼關係?」後,男性在非常理性地計算到自己繼續於性場域累積更多性資本的利處跟脫離關係後微少的責任後,變成直接脫離關係的情況。在這情況下傷心的女性,易洛斯指出,當他們求助於心理學及自助書籍等協助去療傷時,這些意見會更進一步造成兩性責任分配的不平等,他們總是在說要女性「學懂自主自愛」、「成為一個更堅強的人」。這種性上的「新自由」主義及新自由主義的自我經營精神楔合在一起,掩蓋了兩性之間的不平等。

而當我們要回答「為什麼不愛了」的時候,上述情境便是最好的出發點:

在性領域這個市場中,由於科技的發展(如Tinder等交友程式的出現),個體面對着比前現代社會更多更多更多的選擇。而大量選擇對個體的情感策略而言造成了以下的轉變:因為在市場上出現了大量的「供應」,人類認知上根本不能夠處理這麼多的比較與排序(在市場邏輯之下,人類就是透過比較與排序去將自己獲得效益的最大化),而每一個在市場中的潛在對象,都由「人」變成一頁頁的個人資訊,過分多的選擇令人不能夠為對方建構獨特性,而缺乏獨特性則標誌着我們去建立愛情關係的能力亦隨之減低。

更多的潛在選擇亦改變了個體在考慮及制定情感策略時的方程式。更多的供應意味着有更多的其他選項,在獨特性更難建構的情況下,其他選項比維持現時關係之間的差別越漸微小。在另一方面,更多的供應——在市場的邏輯之下——容易令到慾望匱乏,令慾望客體的價值下降。而與此同時,由於擇偶條件建基於個人化主觀的慾望,這種慾望的前設是個體對自我的理解,但是我在現代資本主義社會下並非一成不變,而是被鼓勵不斷成長、成為一個更有價值的人,在這情況下不單止導致慾望的流變,更令個體對於未來的想像更加困難,亦因此更抗拒許下承諾。

再加上上文提到,因害怕喪失自己的自主性及過分干擾對方的自主性,亦衍生出的情感監控——疏離策略,人們亦因這些條件衍生出對應的策略:要不抗拒作出承諾,以系列型的方式不斷進入及脫離情感關係;要不就是面對自由選擇所隨之而來的疑難而選擇去不做選擇,保有不做選擇的權利。這就是易洛斯所指的「不愛了」(Unloving)。

《為甚麼不愛了》的副題為「社會學家的消極關係(Negative Relations)報告」,當中「消極」一詞的意思,並不是在作出任何道德上的批判,這種消極有兩重不同的意思:一、這種關係是消極的因為他不能再(積極地)構成親密關係,人們失去了構成親密關係的能力,他們只能形成一種過渡性的、短暫的關係;二、這個「消極」是富有現象學意義的,同時是沙特(Sartre)式的、人被拋擲於世的自我內在虛空,因為我們不知道自我是甚麼(本質的缺席),所以我們是自由的但同時也不知道自己想要甚麼,這就是用另一個角度去看這種關係令人焦慮之處;另一方面亦是海德格爾(Heidegger)式的否定(negate) ,一種平常正常運作的東西,即「上手的」(Ready-to-hand),突然不能運作,逼使你直面關注它而成為「在手」(Present-at-hand)的東西,因為關係不能夠正常運作,個體被迫要面對他,以其作為反思的對象,從而衍生更多的自我質疑與焦慮。

成千上萬的人都在理論上應許了幸福的愛情中受苦,他們透過建構出不同的技術、製造出不同的知識去尋找自身的問題,嘗試解決愛情的苦。但顯而意見這些嘗試很多都失敗收場……

愛情的苦,只在自己身上找原因是徒勞

當我說讀易洛斯的「苦」,其實有另一種意思:她迫使我直面並批判愛情,一樣我曾經認為最私密,為自我帶來價值的事物。而這種「苦」與開首所提到的有着緊密的關係,易洛斯正正是透過冷漠的理論為我們與愛情之間建立出批判必要的距離感。而易洛斯所採用的批判模式亦有着其獨特之處:他不像二十世紀以布迪厄(Pierre Bourdieu)為首的法國「批判社會學」(Sociologie Critique)般只指出形成習以為常的社會現象的大結構因素;亦不像後來以波坦斯基(Luc Boltanski)為首的反叛派的「批判的實踐社會學」(Sociologie de la Critique)般只着重行動者的實踐,而放棄脈絡化及歷史化的重要性。就如法國人類學家法尚(Didier Fassin)用洞穴寓言去理解:如果說前者要衝出洞穴看到一個為人不知的「真實世界」,後者就是認為洞穴內的人也不是傻的,我們何不研究他們如何在這個洞穴之中互動?

而我認為易洛斯處理愛情的手法,正正就處於法尚所提倡的「洞穴門檻」上,一方面透過社會學理論批判出「洞穴外」的社會結構因素,另一方面觀察「洞穴內的人」如何按照他們所身處的情景去互動及制定相對應的策略。消極關係,對易洛斯而言,正正就是現代人在資本主義、自由主義話語、消費文化、父權制度等各項結構因素影響親密關係及自我意識的情況下,透過「理性」及反思來制定出來的相對應策略。

但為什麼要批判愛情呢?有人可能這樣問。其實原因很簡單,因為成千上萬的人都在理論上應許了幸福的愛情中受苦,他們透過建構出不同的技術、製造出不同的知識去尋找自身的問題,嘗試解決愛情的苦。但顯而意見這些嘗試很多都失敗收場,最後只淪落回到一個「傷痕纍累的自我」。當我們不去認清這些傷痛的制度性來源,然後只在(不是說完全沒有)自身上尋找原因本質上是徒勞無功的。

與此同時透過批判當代愛情,我們亦能夠看清與自由(而自由的「話語」在政治經濟上所造成的問題已經被很多人談論過)對私密領域所造成的影響,亦能看到女性主義有着美好的原意但事實上是仍未竟之業,亦同樣有可能在新的環境下製造新的問題。

最後讓我穿鑿附會一下。《為甚麼不愛了》一書的英文書題為 The End of Love ,讓我聯想到一個政治學中曾經蔚為熱潮的著作——法蘭西斯.福山的《歷史的終結及最後一人》(The End of History and the Last Man)。福山跟從黑格爾及科耶夫(同時有人會認為是挪用,但我無意混這趟渾水)對歷史的理解,認為現代自由民主主義是人類理性於現代化此一階段中邏輯上的極致,因它對比其他制度更能使人類自我實現自由及平等的原則。

福山在書中再談論到,在這自由的「歷史的終結」中,現代人如尼采所描述的「末人」(der letzte Mensch)般,由於生活過份和諧而缺乏鬥志。但他過份將政治及其話語由現實的其他面向抽離,忘記了有很多人仍然於被「自由」掩蓋的、由舊有制度殘留的性別不平等中掙扎受苦,甚至因這標誌着「歷史終結」的「自由」而如易洛斯所述般,在「愛的終結」中「低調地與生活中微型劇碼的不穩定性及不確定性鬥爭」。

所以對比起問應如何激起末人的競爭意識,我們更應該問:面對當代愛情,我們這些末人應如何自處?

延伸閱讀:

情人節特輯:好好分手,再見愛情

劉璧嘉:送給在約砲和情感路上感到困惑的人們

許菁芳:為什麼不愛了?給當代男女的消極關係社會學

伊娃 ‧ 易洛斯(EVA ILLOUZ):離婚的另一面:在經濟與情感上,女性正在重新定義婚姻

| 新書速遞 |

| 閱讀推薦 |

畢業於香港中文大學人類學系,曾研究香港未婚男女戀愛關係中的出軌現象。現為半職香港中學及大專學界粵語辯論教練。偽文青及世界級拖延症患者,業餘分行散文寫作人。研究興趣過多:愛情社會學、歐陸哲學、女性主義、異世界番動漫、當代台灣詩學、如何才能焗好馬卡龍、人類學理論、政治暴力、跨文化麻將研究及如何撰寫一個不太沉悶但又不做作的個人簡介等。

Be First to Comment