文/檀上寬(現任京都女子大學名譽教授)

編按:中華與夷狄的抗爭、華北與江南的對立、草原與海洋的對峙——當這三支衝突匯聚於明朝;因此,明代體制從初年建立,到出現鬆動,乃至崩壞的過程,也並非只是單一王朝興衰,更是凝聚了宋代以降各類課題的時代興亡。中國近世史學者檀上寬,在《岩波新書.中國的歷史》第四冊中,對明朝的建立與覆滅進行了詳盡展現;在本文中,我們被帶回歷史洪流之中,目睹明朝體制是如何慢慢鬆動、走向終結。

文章節錄自《岩波新書.中國的歷史4:陸海的交會》第三章〈動搖的中華〉,標題為編者擬。

內閣與宦官

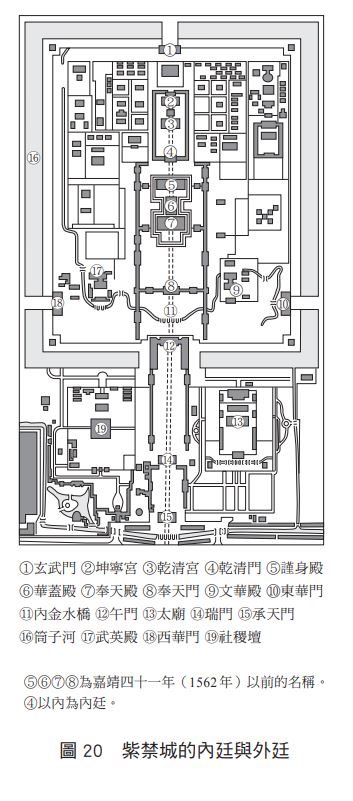

洪武年間成立絕對帝制後,為了讓皇帝獨自行使裁決權,設立了負責處理文書的祕書官殿閣大學士。其原來只是就近侍奉皇帝的正五品小官,但永樂皇帝改革殿閣大學士制度,創設了單以祕書官參與討論機密的諮詢機關內閣。到後來,支持「仁宣之治」的三楊兼任六部尚書(正二品)而參與內閣,大學士的地位也跟著上升。爾後內閣首輔(主席)大學士握有絕大權力,成為實質上無異於宰相之存在。大學士的主要職務是製作皇帝裁決的原案(所謂的票擬),皇帝再據此做出裁定、給予指示(批答)。存在於上述兩者之間的,是內廷(皇帝私生活場所)住民的宦官。相對於朱元璋徹底抑制宦官的政治活動,永樂皇帝一口氣擴大了宦官的活動範圍,包括出使、監軍、警察、特務等多方面。其中,立於宦官二十四衙門(十二監、四司、八局)之頂的司禮監,一方面兼掌特務機關東廠而負責監視官僚,另一方面也利用前述票擬、批答的管理與傳達任務來介入政治。

雖然從正統年間王振的行為已可看出司禮監太監之專權,但其決定性證據仍在十五世紀後半的成化年間。憲宗成化皇帝(一四六四——一四八七年在位)由於患有口吃而厭惡接觸大臣,遂停止與大學士的內朝,代以派司禮監太監出席閣議。不過這個情況不久後也中斷,皇帝和內閣之間幾乎斷絕聯繫,政務完全在內廷中決定。如此一來,大學士也只能仰賴司禮監太監鼻息而從事政治。表面上的內閣徒具其名,影子內閣司禮監的意向大大左右了政治。

內閣與司禮監都是為了皇帝而存在的絕對帝制產物。原本內閣是別於官僚系統的皇帝私人諮詢機關,後來被比為宰相的首輔大學士,跟明初統領官僚機構的宰相(中書省左丞相)完全是不同性質。所謂的內閣,是皇帝排除一切的官僚掣肘,為行使獨裁權而創設之機構。

另一方面,司禮監在內廷侍奉皇帝個人,從原始本質上就是私下的存在。明初專制主義的高漲,在內廷與外廷之間建立起無法跨越的高牆,往來於兩者之間的唯一存在即為宦官。對皇帝而言,為了疏通與官僚間的溝通、也為了監視官僚,宦官是不可或缺的存在。誕生於明初的絕對帝制,將皇帝私人機關的內閣和司禮監披上公開外殼,創造出外廷與內廷。兩者獨自成長下,到了成化年間,開始令官界權力構造出現地殼變動。

明朝採取招撫與鎮壓的軟硬兼施策略,成化七年軍務總督項忠徹底殺光流民、將數十萬人送回原籍,為反亂畫上休止符。

明朝中期的民眾反亂

前面提到的地殼變動,也出現在社會各個方面。開國之初的實物經濟轉變為白銀經濟,社會流動性也急遽升高。過去嚴格的戶籍制度轉而鬆動,越來越多人未被收編進戶籍體系。特別是農民之間的貧富差距令里甲制度難以維繫,捨棄戶籍而流落他鄉的破產農民層出不窮。

這些流落他鄉者的去處大致有三個方向。其一,由於當時商品經濟的影響,膨脹中的都市比起農村能容納更多人口。他們於是投入種種服務業,或淪為無賴,抑或成為資產家的奴僕。其二,官廳支配不及的山林地帶。其中,許多流民湧向行政空白的省境地區「不干地」,形成後來反亂發生的溫床。其三,逃到國外。沿海居民違反海禁逃出國外,北邊居民則打破邊禁越過長城。他們的存在,是十六世紀南北邊境騷亂的原因之一。

早在十五世紀中葉的中國東南地區,即興起銀山礦夫與流民為主體的「葉宗留之亂」(一四四六年)、佃戶(小佃農)反亂的「鄧茂七之亂」(一四四八年),繼元末以來又再出現大規模民眾反亂。上述兩次民眾反亂的起因,一方面是亡命之徒(流亡的無產者),另一方面則是民戶階層間的對立,兩方都是起自戶籍制度的動搖。原本明初的戶籍制度即以實物經濟為前提而固定下來,在實物經濟向白銀經濟轉換的過程中,無法應對的小農民便無奈淪為破產農民或流民。

許多流民逃往禁入山區,開墾耕地而開始定居,是治安上不能無視的問題。其中,河南、湖北、陝西三省交界地帶的荊襄山區,早在十五世紀中葉便達到流民人數一百五十萬人的幾近飽和狀態。由於擔憂事態的明朝強化取締的關係,他們於天順八年(一四六四年)蜂起,勢力瞬間達到數十萬人。這就是「荊襄流民之亂」的爆發。

明朝採取招撫與鎮壓的軟硬兼施策略,成化七年(一四七一年)軍務總督項忠徹底殺光流民、將數十萬人送回原籍,為反亂畫上休止符。在此期間死者人數達數十萬,人們於是將項忠為誇耀戰績所設立的「平荊襄碑」稱為「墮淚碑」,藉此嘲笑項忠。結果,明朝撤回原籍主義而轉為附籍主義,將流民編成里甲、設置了新的鄖陽府。但是,當地的混亂其後仍不斷復發。即使以武力應對社會的地殼變動,也是無能為力的。

相對於刑法法典《明律》,行政法典《明令》不同於歷代法令,律法要素強烈,編纂後不久便被《明律》吸收,《明令》本身形同具文。

弘治中興

繼承成化帝的孝宗弘治帝(一四八七——一五〇五年在位),母親是廣西省出身的瑤族。由於他的統治時代相較安定,後世史家稱弘治帝為「中興之祖」。他親自進行法制整備,編纂像是猶如《明律》輔助法典的〈問刑條例〉,以及可說是明代國家制度總攬的《大明會典》。《明律》在洪武三十年最終確定後,在朱元璋「一字不可改易」(《皇明祖訓.序》)的方針下,必要時根據需求制訂條例而補法律之不足。然而,時日一久條例數隨之增加,不免出現已經不符合時勢或相互矛盾的情形。量刑基準也變得曖昧不清,刑法的基礎開始動搖。

弘治帝命刑部、都察院、大理寺三法司從現行條例中挑選有用的條文,再將挑出來的兩百七十九條法律集結成《問刑條例》,弘治十三年(一五〇〇年)二月決定與《明律》並用。一般稱此為「弘治問刑條例」。自此以降,直至明朝滅亡為止的約一百五十年間,〈問刑條例〉在嘉靖二十九年(一五五〇年)、嘉靖三十四年、萬曆十三年(一五八五年)三次重修、增補,與《明律》共同成為裁判規範而通行。

相對於刑法法典《明律》,行政法典《明令》不同於歷代法令,律法要素強烈,編纂後不久便被《明律》吸收,《明令》本身形同具文。取而代之的,是將《大明官制》、《諸司職掌》等政書或皇帝所下詔令當作前例來使用。不過,要在行政上實行前例主義,必須掌握制度或全體前例,於是需要求諸於涵蓋一切的「會要典章」、亦即略稱「會典」形式的國制總攬。

耗費約五年歲月後,弘治十五年(一五〇二年)十二月完成《大明會典》,卻直到正德六年(一五一一年)四月才刊行。由此,一般稱之為「正德大明會典」,但是其實稱其「弘治大明會典」較為符合實情。其後,嘉靖年間曾經嘗試重修未果,明代的會典只有這部「正德會典」與萬曆十五年(一五八七年)重修的「萬曆會典」兩種。

弘治年間編纂「問刑條例」及「會典」,此舉明確地顯示這個時代是一個轉換期。一直以來,一直採取對症下藥療法來應對明初體制動搖的國家,在弘治時代一度停下腳步、總結狀況。此舉的成果即是前述的兩書,明朝後半期的政治以此為起點而展開。弘治帝為人所知的,是晚年恢復內朝而和大學士面對面議論政治。加上前述兩書的編纂,可以說這個時代政界尚未完全失去健全性。

下位者之所以不守自己的本分,有一部分是因為上位者放棄自己的責任。明末知識分子在談到前述變化轉折點之際,亦提及上位者官僚的道德低落。

社會風潮的變化

即便如此,成化、弘治年間也是明初體制確實地步向崩壞之際。在背後推進此事發生的是社會經濟的發展,以實物經濟為前提的開國初期儉樸生活完全被改變了。商品生產和銀流通的擴大,促使都市居民的購買欲增強、消費活動活躍,使得停滯的明初經濟到了十五世紀後半景氣好轉。在這個時期,從首都北京到蘇州等江南各個城市都恢復了舊時繁榮。

隨著經濟的活化,民間的奢侈風潮亦順理成章地逐漸蔓延開來,而必然影響到明初體制骨幹的固定身分秩序。成化年間的北京,如同「近來京城內外,風俗尚侈,不拘貴賤,概用織金寶石服飾,僭越無度」(《明憲宗實錄.成化六年十二月庚午》)所述一般,開國之初嚴格的上下身分秩序,在服飾面上變得幾乎毫無意義。

服飾的紊亂在某種意義上反映出當時人們意識的實情。若看許多明末編纂的地方志「風俗」項目,不少都會強調社會風氣大為改變之事。朱元璋所定的他律型固定身分秩序這也是理應存在的儒教秩序步向崩壞,諸如下位者冒犯上位者、年輕人輕視年長者、奴僕反抗主人、佃戶忤逆地主等,令知識分子感嘆下位者不再謹守下位者的本分。依他們所見,此等變化的轉折點在於十五世紀末到十六世紀初,開國之初的良風美德到了成化、弘治年間幾乎不復存。

部分不同意見則認為,下位者之所以不守自己的本分,有一部分是因為上位者放棄自己的責任。明末知識分子在談到前述變化轉折點之際,亦提及上位者官僚的道德低落。生活在明朝最後時期的文人沈德符談到「國朝士風之敝,浸淫於正統,而糜潰於成化」(《萬曆野獲編.卷二十一.士人無賴》),絕不只是他個人的看法。

生活在時代轉折點中的人們,對於這樣的變化究竟有多少程度的正確認知,仍是存疑的。不過,無論他們對此有無認知,社會確實正在變化。社會變動試圖抵抗即便動搖卻依然存在的明初體制、以及傳統價值觀束縛等過程中,由於找不到新的價值觀,時代陷入閉塞狀態。可能是反映了此般鬱悶世態,這時出現了象徵這個時代的兩位個性鮮明人物。一位是明朝第十一代皇帝武宗正德皇帝,另一位則是明朝最偉大思想家王陽明(名守仁)。

即便傳統價值觀仍然籠罩社會,但是社會各方面都出現意圖突破傳統束縛的動向。經濟情勢上漲及社會風潮變化形成一股順風,促使人們注意到自身境遇而開始提出自我主張。

名為正德的時代

據說武宗正德帝(一五〇五——一五二一年在位)在皇太子時代喜好學問、武藝優秀,被視為將來的希望。不過,他也有性好遊玩的一面,只有這點讓父親弘治皇帝有點擔心。果然不出所料,正德帝在十五歲一繼任皇帝後,便放棄一切政務,沉溺於放縱逸樂的生活。他的脫軌奇特言行甚至在清代催生出一本外傳《明武宗外紀》,可見如此脫軌而毫無道理的皇帝,在整個中國史上也是相當少見的。

正德帝難以忘懷皇太子時代到熱鬧市街上遊玩的喧囂光景,遂在宮中開設商店、喬裝成商人而滿心歡喜。或是在宮中聚集宦官、實行軍事訓練,甚至玩起戰爭遊戲。更有甚者,他任命自己為總督軍務、威武大將軍、總兵官,率領大軍親征蒙古。當然,橫掃殲滅蒙古軍只是做夢,正德帝只是喜歡以大將軍身分站在軍隊前方行軍的樂趣。而且,他在遠征過程中還會劫掠良家婦女從事淫樂,以至於沿路居民聽到皇帝軍隊來了都趕緊關閉門戶、逃到外面。

宦官劉瑾倚仗正德帝的權威而握有實權。他透過放鷹捕獵或陪同演戲而博取皇帝歡心,一路爬上司禮監掌印太監之位。在心腹吏部尚書焦芳擔任表面的內閣之下,表裡提攜而壟斷了政治。劉瑾還動用東廠、西廠特務機關來打壓反對派,將正義派官僚汙名化為奸黨、趕出政界,再任用自己黨派閹黨(宦官黨)的人獨占要職。在此期間,迷信藏傳佛教的正德帝在皇城西邊的西苑建立起名為豹房的不正經寺院,聚集僧侶、樂師,和美女嬉戲,完全不顧政務。

劉瑾專權之下賄賂政治盛行,官僚升遷全依賄賂而定。即便立下軍功,若沒有附上謝禮便會遭到處罰,也難怪軍隊綱紀變得廢弛保守。地方治安亦陷入混亂,在皇帝腳下發生的無賴劉六、劉七之亂,花了兩年才鎮壓下來。即便劉瑾在正德五年(一五一〇年)以謀反罪名被處死後,這股瀰漫於中央、地方的混亂也沒有停止,正德帝的素行依舊未改。

眼見如此事態,宗室之中陸續出現企圖謀反者。特別是正德十四年南昌(江西省)的寧王朱宸濠起兵之際,一直嚮往巡行江南的正德帝高興地親征,亂事卻在皇帝到達南京前便被南贛巡撫王守仁(王陽明)平定,隔年他又回到北京。回北京途中,正德帝不改愛玩心態,在淮安(江蘇省)搭船遊玩之際,想要捕魚卻不慎溺水,導致身體狀況變差,一年後便逝世,享年三十一歲。正德帝在遺詔中承認至今為止所有過錯,但是這份遺詔其實是廷臣在其去世後才立案起草,並非他的本意。

時代的寵兒

十六世紀之初的正德時代,正是明初體制動搖加劇、新社會胎動跡象日益顯著的時期。即便傳統價值觀仍然籠罩社會,但是社會各方面都出現意圖突破傳統束縛的動向。經濟情勢上漲及社會風潮變化形成一股順風,促使人們注意到自身境遇而開始提出自我主張。如此一來,既有秩序便很難再規範限制人們的活動。即便是傳統秩序,只要是不合理的狀況,下位者就不會默默接受。到處都出現這樣的秩序顛倒現象。

陽明學的興起,明確反映了此類動向。王陽明(一四七二——一五二九年)創始的陽明學,基本綱領為「心即理」。也就是說,自己的心正是道理的根據。這和主張向既存秩序、也就是向外在事物尋求道理(性即理)的朱子學正好相反。王陽明的名言是「求之於心而非也,雖其言之出於孔子,不敢以為是也」(《傳習錄》卷中,〈答羅整庵少宰書〉)。汲取當時社會風氣、從下位者觀點重新理解儒教秩序的,除了陽明學再無其他(後面章節還會提及陽明學)。

正德帝雖因奇特言行受到注目,但絕非無能的皇帝。然而,他不被任何事物束縛的奔放性格,令其比誰都痛感絕對帝制下皇帝的不自由與孤獨。也正因如此,正德帝只能信任宦官或佞倖等側近之人,如同社會抵抗既有秩序一般,他亦抵抗著以自身為頂點的傳統秩序。在什麼都做不到的狀況下投身放蕩生活,拚命掙扎,可能比較接近實情吧。

在牢固存在的舊體制與新社會萌生的糾葛之中,正德帝在兩者軋轢之下人格出現問題,王陽明則以獨有思辨越過困境。在這個意義上,兩人都是時代寵兒,其存在象徵這個時代的光與影。他們如同一枚硬幣的兩面,缺了其中一方便無法理解這個時代。將他們比作理解激動的十六世紀入門一般的人物,一點也不為過。

延伸閱讀:

渡邊信一郎:在厭中時代,以日本視角重探中國史

丸橋充拓:從江南看中國——一部極具張力的動態史

古松崇志:從乾燥地帶啟程,走出一段內亞東方史

| 新書速遞 |

| 全套購買 |

1950年生。專研中國近世史,現任京都女子大學名譽教授。 代表著作: 《天下と天朝の中国史》(岩波新書)、《明の太祖 朱元璋》(筑摩學藝文庫)、《明朝専制支配の史的構造》(汲古書院)、《永楽帝――華夷秩序の完成》(講談社學術文庫)、《明代海禁=朝貢システムと華夷秩序》(京都大學學術出版會)。

Be First to Comment