記錄 / 郭曉琳

|講者簡介|

林姵吟,倫敦大學亞非學院博士。2012年起於香港大學任教,現為中文學院副教授,教授現當代華語語系文學與文化課程,目前研究課題為台灣21世紀文學及海洋想像。曾於英國劍橋大學,倫敦大學,和新加坡國立大學任教,並任哈佛大學燕京學社訪問學者(2015-2016),荷蘭萊頓大學台灣講座訪問教授(2020年秋)。中英文論文散見《文藝爭鳴》,《台灣文學學報》,《現代中文文學學報》,Archiv Orientalni,Asian Studies Review,Tamkang Review等期刊。代表作為Colonial Taiwan: Negotiating Identities and Modernity through Literature (2017) 及《台灣文學中的性別與族裔:從日治到當代》(2021)兩部專書,並編有Positioning Taiwan in a Global Context: Being and Becoming (2019),East Asian Transwar Popular Culture: Literature and Film from Taiwan and Korea (2019),Taiwanese Literature as World Literature (forthcoming)等。

2022年5月5日,由香港科技大學創意寫作項目舉辦的「港臺名家系列講座」邀請香港大學中文學院副教授林姵吟擔任第十二講的嘉賓。林姵吟觀察到香港幾乎沒有臺灣原住民文學的相關討論,於是藉此向大家介紹臺灣少數族群,尤其是達悟族作家夏曼.藍波安(Syaman Rapongan)代表的「海洋民族」,以海洋意象開拓文學史和歷史想像的不同面貌。

長久以來被邊緣化的原住民文學處於漢化的文學運作機制中,更被貼上不尊重或籠統的「山地文學」標籤,經歷了相當漫長的正名過程後才成為現今的「原住民文學」。

臺灣原住民文學的發展

按臺灣行政院及內政部戶政司公佈的資訊,目前得到官方認可的16個原住民族群人口約佔臺灣總人口的2.51%(按:截至2022年8月之原住民人口為582,485人),是臺灣的少數民族。因此,臺灣原住民文學與法國哲學家德勒茲(Gilles Deleuze)與瓜達希(Félix Guattari)共同提出的「小文學」(或譯「少數文學」,littérature mineure)有所呼應。加上部份語言學家近年把不同的原住民語言視為南島語系(Austronesian languages)的其中一個發源地,是以林姵吟認為臺灣原住民文學使現有理論的開採性變得更加豐富,而現在的臺灣原住民文學更踏入了「無名階段」——從80年代以降書寫漢人文化影響下的族群文化危機,到今日在風格和內容上都呈現多元的發展。

臺灣原住民文學在80年代中後期興起,其時也是臺灣追求社會改革、民主化進程的重要時期。自布農族作家拓拔斯.塔瑪匹瑪(Tulbus Tamapima,漢名田雅各)1986年獲吳濁流文學獎以來,原住民文學與以福佬人為主的本土論述一同穩定發展,當時的作品大多是以第一人稱書寫的自傳性文章,以配合追求原住民族群主體的文學目的。長久以來被邊緣化的原住民文學處於漢化的文學運作機制中,更被貼上不尊重或籠統的「山地文學」標籤,經歷了相當漫長的正名過程後才成為現今的「原住民文學」。

林姵吟指出,臺灣原住民文學之所以在1987年解嚴後成為顯學,是因為90年代本土論述的勃興。以福佬人為主的文化國族主義,在取代外省人掌握話語權之後,迅速將原住民文化元素連同臺灣的日治時期歷史一同收編並重新包裝,作為挑戰國民黨官方論述的基礎,比如李登輝在1992年底提出「四大族群生命共同體」(本省、外省、客家人及原住民)的理念,以緩解省籍情結導致的本省人與外省人對立。

90年代末,政治意識形態截然不同的陳芳明與陳映真針對臺灣文學史,特別是國民黨時期是否臺灣的「再殖民」時期展開一系列爭辯,林姵吟提醒我們以「再殖民」看待臺灣在國民黨執政下的戒嚴時期,亦需同時反省漢人之於原住民的「定居式殖民主義」。現時不少臺灣(福佬人)學者反省過去對原住民文學的暴力詮釋。這種做法只不過是要挑戰國民黨話語權威,也沒有考慮原住民的意願,故他們擔憂這種對原住民文學帶政治意涵的「納編」(incorporation)會將其文學個性同質化。

和香港文學相似的是,原住民文學在定義上也引起大量討論,比如卑南族孫大川、布農族作家拓拔斯.塔瑪匹瑪和葉石濤的「身份論」,鄒族浦忠成和杜國清則認為要視作品主題和內容而定,至於泰雅族作家瓦歷斯.諾幹(Walis Nokan),他視原住民文學為原住民作家用其母語寫關於原住民社會的人文地理的作品,尤其強調母語的作用,認為原住民文學不能被納編入臺灣文學,而是與臺灣文學維持聯署關係的特別領域。就上述三類定義而言,瓦歷斯.諾幹的觀點最為嚴苛,語言、作品內容和作者身份缺一不可,在操作上卻難以實行。

及後,林姵吟又談到20世紀原住民文學的分期問題。原住民文學的分期直到80年代中後期才漸有系統,唯論者對其發展源頭持不同意見,林姵吟認為回顧臺灣日治時期的歷史有助我們拓闊研究視野。1914年日總督佐久間左馬太(SAKUMA Samata)提出「五年理蕃計劃」,將臺灣原住民族納入國家統治範疇,原住民接受日本皇民化教育,感受現代化社會文化之始為分界,曾有欽以此為分界點:1914年以前為臺灣原住民口傳文學時代,之後為臺灣原住民書面文學時代。童信智則以1932年臺灣總督府警務局理蕃課創辦《理蕃の友》為20世紀原住民文學的起點,這份刊物主要刊登日本警察書寫原住民的文章,雜以原住民知識分子的作品,宣告正式進入書面創作的時代。

林姵吟主張採取比較籠統的看法,畢竟原住民早已是「非我族類」的清代官宦文人、日本人、漢人等的書寫對象,這段漫長的歷史是被再現(represented)的殖民山地文學時期,其後80年代原住民意識崛起,與臺灣社會運動同步的可稱為文學社會運動時期,以及之後的原住民文學獎時期。杜國清更把歷史延伸至20世紀之前,採取一種較為廣義、寬泛的分類:

一、神話形式的口傳文學;

二、清代、日本人與戰後漢人對他們的再現;

三、1980以後原住民作家開始以中文創作而表現出明確的族群意識,之後更有作家嘗試母語創作。

這是有史以來,原住民作家寫出他們獨特的生活經驗和心靈感覺的,真正的臺灣原住民文學的登場。

夏曼.藍波安實踐「追本溯源」的生活後,其在南太平洋的航海,又與其返回蘭嶼學習「成為」達悟人,形成怎樣的張力?

夏曼.藍波安的海外航行

達悟族(又稱雅美族)的夏曼.藍波安1957年出生在位於臺灣東南方的蘭嶼島上,蘭嶼面積只有48平方公里。他在大學主修法文,後獲人類學碩士,並且積極參與不少社會運動。1989年回歸祖島蘭嶼,出於族群意識而把名字由漢名施努來改回族名夏曼.藍波安。「夏曼」是父親的意思,所以夏曼.藍波安就是「藍波安的父親」,達悟族人透過孩子的出生來命名,與漢人的宗法概念非常不同。

林姵吟之所以選擇夏曼.藍波安,是因為他的個案能為我們提供1987年解嚴後臺灣史論述的新向度,尤其是其文學和海洋、島嶼密切相連,對戰後國民黨統治下,長期以陸地思維為主的文化論述來說,其創作所開展的「海洋臺灣」敘事,為質疑國民黨霸權的學者提供了解嚴後的臺灣另類的文化想像,即「解殖的認識論轉向」。這種海洋的想像也為部份政見人士所挪用,如1990年杜正勝提出以臺灣為中心的「同心圓」史觀,以及1996年彭明敏競選總統時明確提出「海洋國家」的主張,在在反映對國民黨大陸論述的反向操作。

史學界和文學界同樣關注「海洋」之於臺灣的作用,比如受到法國年鑑學派布勞岱爾(Fernand Braudel)重層時間觀影響的曹永和,1990年提出臺灣是一個擁有無限延展性的島嶼,以考察人群和土地長時間的變遷。他強調海洋貿易的「臺灣島史」有別於1979年的史觀,不再是一種從政權或漢人這個優勢族群的移民角度來看歷史。彭瑞金評論廖鴻基作品時,指出臺灣受制於大陸國家思想的自我「陸封」心態,缺乏自身海洋國家的自覺,期許臺灣將來會有屬於自己的海洋文學。邱貴芬與廖咸浩也試圖探索以海洋作為中心的臺灣文化想像及其理論動能。

林姵吟認為夏曼.藍波安在現有研究中可以說是一位備受認可的原住民作家,有關研究角度包括海洋文學、族裔寓言、自然書寫、島嶼書寫等,她把這些研究分成兩類,一是從後殖民出發,強調夏曼.藍波安的達悟族主體,二是強調其跨地域流動,以後現代流動說明作家不輕易被定形,並且有意與其他族群交流的意圖。林姵吟覺得兩類說法各有側重,因此試圖結合兩者討論,探討「海洋」折射出來的雙重性——達悟族的認識論源頭和島嶼族群的鏈接點。她關注達悟族文化傳統與現代化的關係,尤其是夏曼.藍波安實踐「追本溯源」的生活後,其在南太平洋的航海,又與其返回蘭嶼學習「成為」達悟人,形成怎樣的張力?海洋作為空間,在夏曼.藍波安的認同追尋中,又具怎樣的作用?

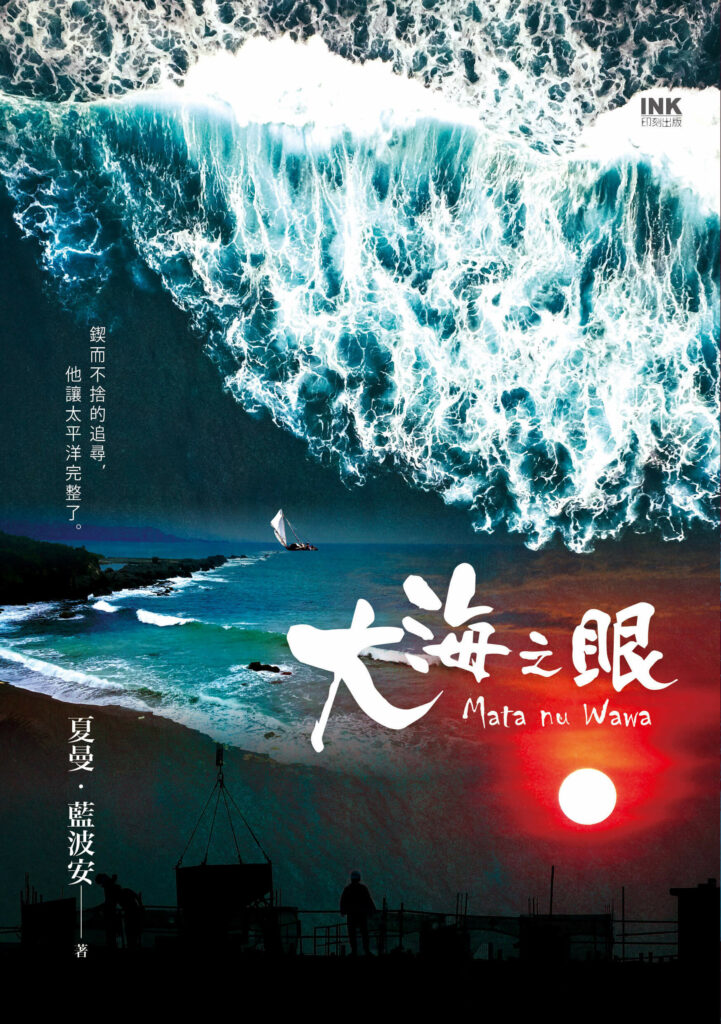

基於上述提問,林姵吟以《大海浮夢》(2014)、《安洛米恩之死》(2015)和《大海之眼》(2018)為例,細論當中折射出的現代和傳統的協商,以及夏曼.藍波安的歸返和出航中,所牽引出的達悟民族誌書寫,及跨國島嶼鏈接的辯證,並探討海洋在夏曼.藍波書寫中的動能。

對長期生活在漢人社會生活的原住民來說,成為達悟人不只是血統出生的認證,更需要重新與傳統文化磋商,與之親近。

《大海浮夢》中的達悟符碼:從移動路徑到祖島尋根

林姵吟認為《大海浮夢》自傳性濃,而且先前作品已對傳統和現代之間的折衝有所著墨,可見夏曼.藍波安一直著力尋求兩者之間的平衡點,尋找在現代社會維持傳統的方法。雖然《大海浮夢》的「我」不一定等同真實作者,但兩者相似之處極多,很大程度上能視之為夏曼.藍波安的「另我」(alter ego)。再者,《大海浮夢》通過大量對照、參照概念表現主題,比如夜航捕魚的「我」不得不到大學兼課,學習漢人追求物質以致降低了其「與海洋間的親密濃度」(頁250),「我」夢想「與各島嶼的民族相遇」(頁25),卻遭到妻子挖苦道「沒有未來的爛夢想」(頁248,267,271,274),這些都反映出「我」的達悟傳統生活實踐與妻子擔憂的家庭生計問題之間的緊張關係。又如庫克群島上的房東布拉特先生提到法國政府在1995年底在南太平洋域進行核子試爆,與臺灣政府選擇蘭嶼為核電廠位置的作為不相上下,「我」因而感嘆道「原來的人間天堂,被轉換為他者的天堂」(頁139),控訴強勢文化對弱勢文化的宰制。

另一方面,「我」並不排斥漢人代表的「現代文明」,但十分擔心親近現代性而失去民族本性,最後達悟族不得不付出昂貴的代價。因此,「我」真正抗拒的是以「文明」之名,對他者行掠奪或強制馴化之實。文化之間需相互尊重,而非強者透過文化融合,其所謂「閩南式的、排他性強烈的『民粹主張』」(頁135-136),來鞏固漢人高高在上的文化位階。林姵吟又提到夏曼.藍波安在《大海浮夢》展現強烈的人道關懷,作家著意刻畫少數族群、社會的邊緣人,與跨文化的少數民族、或邊緣人的聯盟,讓「我」在當地非但沒有隔閡,反而因與當地人「文化、語言、血統基因相似」(153)而倍感親切,印證了Chadwick Allen的說法,以跨原住民(trans-indigenous)為框架,借助他們自身文明演變的條件來思考。除此之外,她認為夏曼.藍波安筆下的白人並非全都是侵略者、霸權的化身,比如一位意識到歷史原罪的德國人會跑到庫克群島上當義工贖罪。雖然他質疑白人的霸權文化,但善良的白人也能成為其結盟對象。至此,旅途上的「邊緣人」集氣,和以海為尊的親切,與「我」的個人療傷結合,使夏曼.藍波安的航行,既是個人放逐,也是非陸地中心的,海洋文化主體(達悟族及其他島國)的確認。

與此同時,《大海浮夢》的「我」置身「現代與傳統間」,試著在日常中活出父祖輩們重視的「生態倫理的信仰」(頁246),一種沒有目的論的「生活美學」(頁258)。對他而言,只有與成長環境密切關聯的記憶才有續航力,是以《大海浮夢》相當看重身體與技藝(skill)、記憶(memory)的關係。達悟族人認為身體是記憶建構的重要成分,其認同記憶即是其生活技藝(如射箭魚、用斧頭伐木、造船)和智慧(如父祖輩對生態的敬畏、與樹靈、船靈說話的泛靈信仰)。

如果說印地安作家莫馬代(Scott Momaday)的書寫是一種「血緣敘事」,那麼夏曼.藍波安的作品則是圍繞著伐木造舟、潛海射魚的「身體敘事」。《大海浮夢》強調達悟族的民族科學是寬泛且多元的「貼近土地、海洋的生態環境信仰」,「我」質疑漢人、基督教在進入原住民部落時,將他們的信仰當作唯一且強加在原住民身上的行為,並且批判強勢者不分青紅皂白地輸出自身文化,排斥他者文化。

林姵吟指出《大海浮夢》的結尾「尋覓島嶼符碼」(code)帶有後殖民意味,夏曼.藍波安透過身體勞作、重新學習母語的方式,反思漢人教育體系和政策、基督教神父等文化霸權,展現他對民族韌性的自豪。她認為小說花了大量篇幅描寫作家「再達悟族化」的過程,夏曼.藍波安在此期間領悟到伐木即身體的「去(漢人)涵化(assimilation)」,以帶出「成為」(becoming)達悟人的重要課題:對長期生活在漢人社會生活的原住民來說,成為達悟人不只是血統出生的認證,更需要重新與傳統文化磋商,與之親近。因此,她以人類學家克里弗德(James Clifford)的「路線」(routes)與「根」(root)說明夏曼.藍波安在《大海浮夢》「賦活」達悟文化的根,而邱貴芬亦曾以德希達的「繼承」(inheritance)概念,說明在地性並非先驗,而是需不停地磋商和習得。

夏曼.藍波安的作品得益於海洋作為族群想像基準的潛能,具後殖民主體建構與後現代去中心解構的特色。

《安洛米恩之死》與《大海之眼》:捍衛達悟知識系統與尋覓達悟尊嚴

小說《安洛米恩之死》從邊緣人視角來建構達悟族的尊嚴。主角安洛米恩在父親吟唱航海詩歌下成長,喜歡在星空下思索達悟傳說的意義。他在部落人眼中是一個「逃學者」、「腦袋有問題的人」(頁11),卻成為小學生達卡安的「野性海洋老師」(頁15),教授達卡安潛泳、射魚,認識魚庫的位置和傳說背後的典故,使達悟族的野性思維得以傳承下去,而故事就在漢人知識系統和米恩師徒代表的海洋知識的競逐中展開。

林姵吟認為安洛米恩雖被族人視為「神經病」,卻是一個被賦予顛覆潛能的角色,他比多數族人更具文化傳承的意識,其形象類似魯迅《狂人日記》。小說中漢化的周牧師和張老師在與安洛米恩的交往下「逆向涵化」,即對自身認同的反省,朝達悟生活實踐努力,而他們的「再達悟化」可以說是在地海洋價值對外邦文化殖民的抵抗。李育霖評論安洛米恩、達卡安這些單身者的邊緣位置代表著刻畫未來人民的感性的視角,林姵吟卻認為安洛米恩和達卡安在反抗意識和表現方式上不同。雖然安洛米恩的邊緣性可以是一個具能動性的有利位置,但作家並沒有把這股張力發展下去,其筆下的安洛米恩瘋癲鬧事,使「部落的人因而不曾深思安洛米恩說的話隱含的意義」(頁201),難以削弱了他所代表的「野蠻力學」之力道,也預示了他在故事結尾的枯槁,反而暗喻過度依賴傳統價值的野蠻美學,不敵現代化的變遷腳步。

接著林姵吟又談到夏曼.藍波安另一部自傳色彩濃厚的作品——《大海之眼》,這部作品直接以達悟傳說作為歷史開場。用法國哲學家李歐塔(Jean-François Lyotard)的話來說,以達悟族的「小敘述」(little narratives),逆寫「失去可信度」的漢人文化和西方宗教所代表的唯一真理的「大敘述」(grand narratives)。小說刻意選擇漢人尚未進入蘭嶼島的時間點為開始,甫開首就宣告本書的「海洋」或「魚鱗」視角。此視角有別於強行輸入的陸地視角,是與自然環境交集而生成的一套達悟自身的泛神信仰和節俗傳統,與漢人社會不同的紀年方式和另一套歷史,即去中心的在地知識。林姵吟指出灘頭在此書是重要的原漢文化交會點(contact zone),此處不但是達悟族人祭拜祖靈的重要場所,也是漢人登陸的地方,雙方在此多番爭執、衝突。後來「我」在乘船去臺東赴考的航程時,思考碼頭的「轉驛」(頁75)功能,為另類視野奠下基礎,同時意識到「碼頭」的歷史角色,為族人日益漢化而憂心不已,亟欲尋找保有民族尊嚴的「第三」視角。

夏曼.藍波安的語言在其文學創作發揮相當重要的作用。夏曼.藍波安標舉自己以達悟語思考,然後用翻譯的方式寫成漢字,並且把自己的作品定義為「海洋殖民島嶼文學」。林姵吟在此套用史書美提出的華語語系(Sinophone)概念,形容夏曼.藍波安以「殖民者」語言發展出一種有自己族群特色的“accented” Chinese:故意寫成不通順的華文,展現自己與華人的不同,這點與「馬華文學在臺灣」的情況類似。而《大海之眼》寫到「我」2005年在南太平洋拉洛東加島,意外尋獲以太平洋為中心的世界地圖,此地圖與上述父系口語相傳的神話故事、家族世代相傳的銀帽有異曲同工之妙,皆為達悟族在地性建構的重要成分和物件。

與此同時,「我」直至48歲才感到完整,有力地說明島嶼民族長期以來在漢人知識體系下的缺席和被邊緣化——以蘭嶼(及其東方)出發的海洋故事「沒有『國界』」,而蘭嶼以西(如臺灣本島)的海是「國家圈欄的海域」。林姵吟又提到,mata或maca等衍生字在全世界多數的南島語言裡均表示「眼睛」。《大海之眼》(Mata nu Wawa),是從祖島朝東看的,流動且尊重多元的視野。言下之意,太習慣西望亞歐非大陸的臺灣漢人地理觀,是陸地史觀制約的結果。那麼往東看,或可是臺灣「陸封」心態的解藥。換言之,夏曼.藍波安的海洋書寫具有雙重意義,既是對其達悟海洋認知系統的銘刻,也同時迴向到蘭嶼以西的臺灣島,其中漢人畫地自限的批判。

林姵吟總結夏曼.藍波安觀照的文化不單限於蘭嶼的達悟族,更包括世界上其他海洋民族,及任何出自原住民世界觀的想像。他以海為眼,涵蓋不同文化的倫理反思,可以馬丁尼克作家格里桑(Édouard Glissant)的「關係詩學」(poetics of relation)概念來理解。史書美在「關係詩學」的啟悟下提出讓臺灣文學更具在世性(worldliness)的,也更有能見度的,與其他海洋文學比較的「海潮辯證學」,而黃心雅早前亦以臺灣為中心,試圖探索與太平洋諸島的可能聯盟,可見理論向度仍有待開發。

對林姵吟而言,臺灣作為非西方殖民史受害者,在後殖民框架下該如何擺放?她認為臺灣的海洋書寫與其他太平洋島國的連結的潛能,及其當中漢人主宰的臺灣大島和達悟族的小島蘭嶼之間的辯證關係,均有再進一步探索的必要。夏曼.藍波安的作品得益於海洋作為族群想像基準的潛能,具後殖民主體建構與後現代去中心解構的特色。前者強調達悟族的海洋民族知識體系,在多次航行、往返大小島後有所反思和重新銘刻(re-inscription),後者則強調島與陸地間不同思維系統的共存,及無邊界、無中心的海洋,流動至其他島嶼群的結盟可能,互為表裡。而海洋作為「中介」(liminal),在夏曼.藍波安的書寫扮演羅馬神話中的雙面神雅努斯(Janus)的功用:對內確認達悟民族尊嚴,也朝外追尋跨洋島嶼群原住民文化連結的價值公約數。

延伸閱讀:

藝術與殖民之糾葛:阿道夫.費實的臺灣

陳玉苹:在斷裂之後,知本卑南族該如何復振文化?

趙恩潔:勇於挑戰,不怕爭議,這是胡台麗老師留下的珍貴遺產

| 閱讀推薦 |

香港中文大學中國語言及文學系博士候選人,在求學的道路上緩慢爬行中。研究興趣為香港、臺灣、馬來西亞三地文學,也在努力開拓其他地方文學的領域。經常陷入自我懷疑的狀態,最喜歡無所事事的日子,因此總是跟不上世界變化的速度。

Be First to Comment