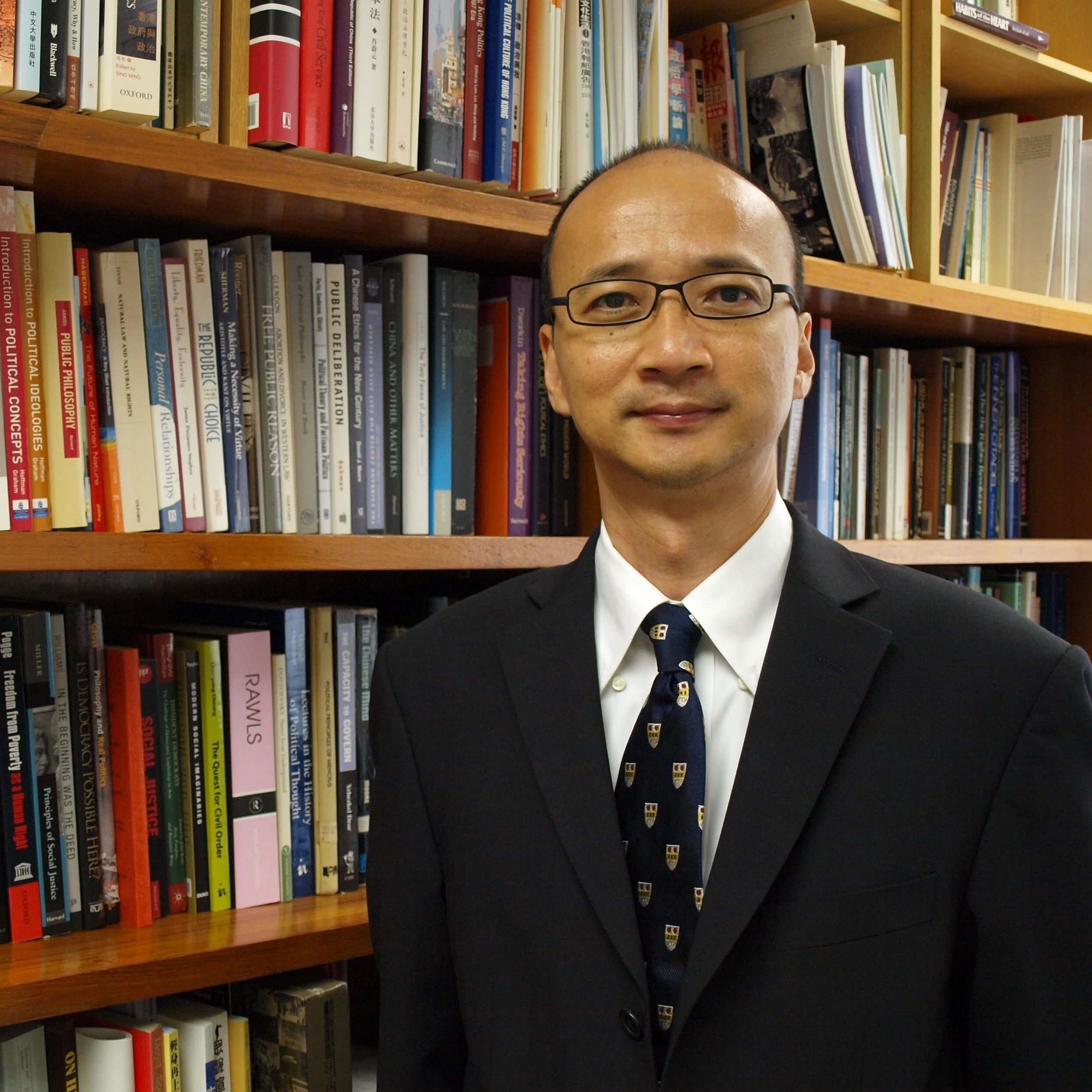

陳祖為, 曾任香港大學政治與公共行政學系教授(退休)。 近年研究興趣為儒家政治哲學、 比較政治哲學,及當代民主理論 。 近年他在美國普林斯頓大學的「人文價值中心」擔任全球學者及訪問教授,教授儒家政治哲學。2021-22年於台灣中央研究人文社會科學研究中心任訪問學人。 著作包括Confucian Perfectionism: A Political Philosophy for Modern Times (Princeton, 2014) (中譯本:《儒家致善主義: 現代政治哲學重構》,香港商務印書館,2016 ) 和 Joseph Chan, Melissa Williams and Doh Shin eds., East Asian Perspectives on Political Legitimacy: Bridging the Empirical-Normative Divide (Cambridge, 2016)。

Be First to Comment