【思想音樂】麥偉豪:馬來西亞「黃火」運動25週年 —— 燃燒抑或幻滅?

1997年在馬來西亞半島以北的州屬檳城舉辦了一場以「黃火」全國樂與怒為名的中文搖滾演唱會,那是一場史無前例的演出,被定調為大馬中文地下音樂的開端,也標誌著「黃火」運動的展開。

1997年在馬來西亞半島以北的州屬檳城舉辦了一場以「黃火」全國樂與怒為名的中文搖滾演唱會,那是一場史無前例的演出,被定調為大馬中文地下音樂的開端,也標誌著「黃火」運動的展開。

2022年3月19日,《南島學堂》小誌舉辦線上講座,以「與馬來西亞社會平行的難民和移工群體於疫情期間的困境和挑戰」及「伊斯蘭,社交媒體和多元共存」為題展開討論。

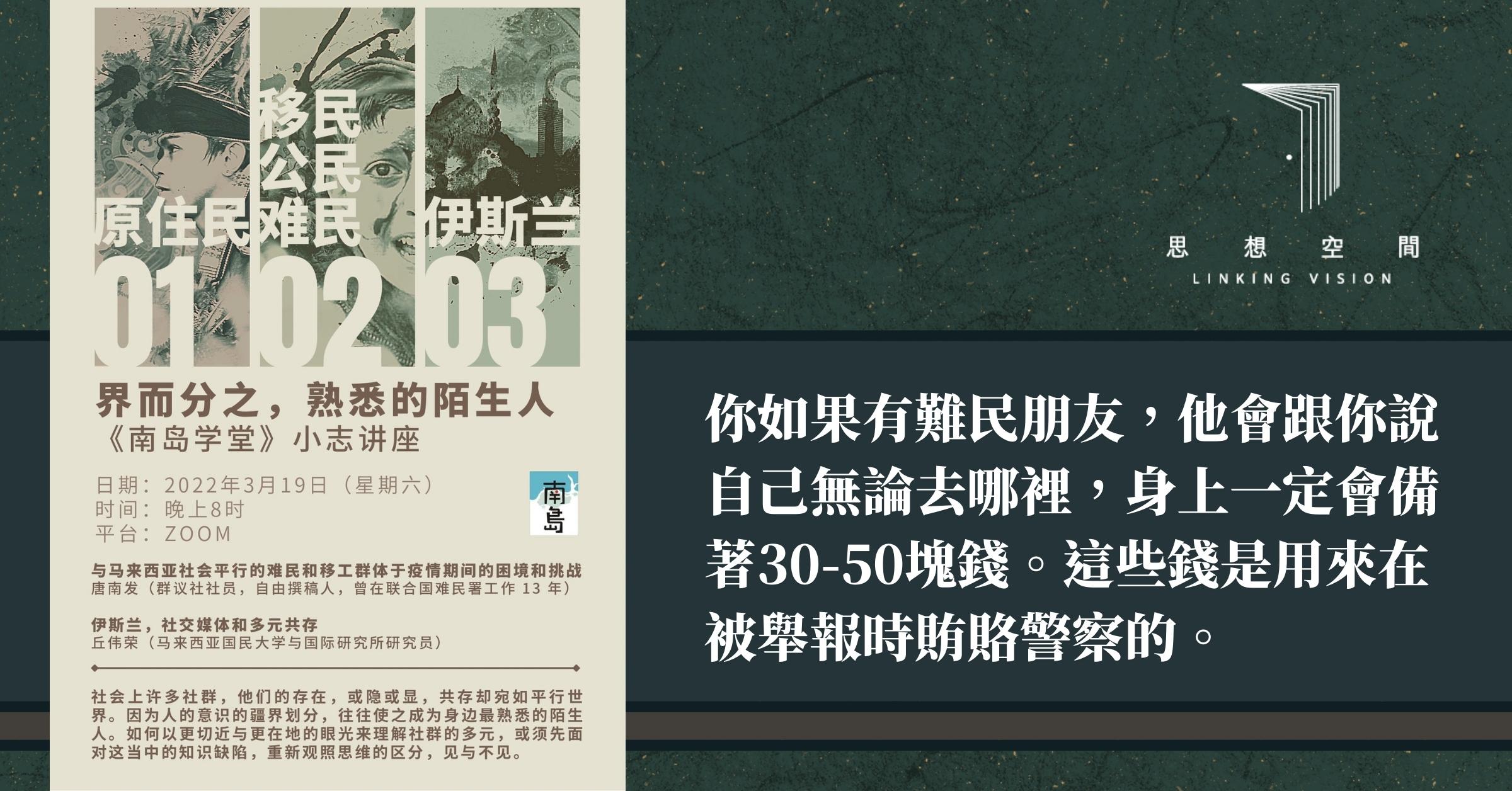

賴瑞和是屬於「回國」(回馬來西亞)的另一群人。但馬來西亞的學術環境容不了他,也困不住他。他是研究型的學者,需要有真正研究型的大學收容他。他是恣意自在的文學家,世俗的眼光看不懂他……

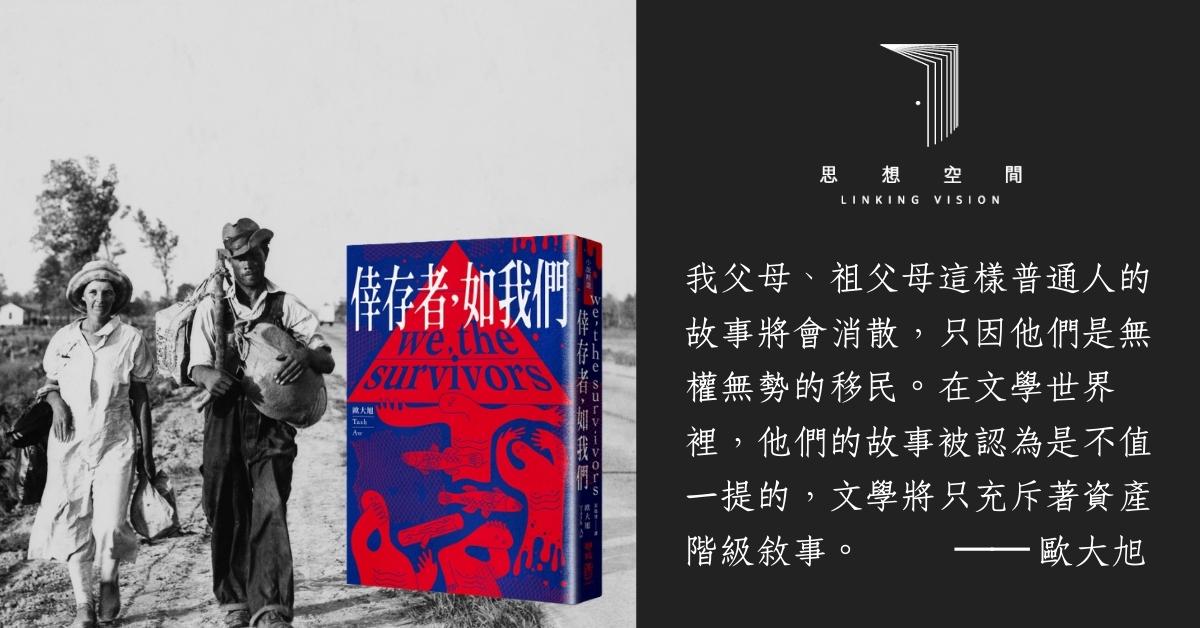

2021年10月,聯經出版了華裔作家歐大旭最新作品《倖存者,如我們》。本書以馬來西亞作為背景,描繪了邊緣人社會中的掙扎與遊蕩,更迫使讀者反思權力、種族和階級的問題。張貴興稱這本書「奏響了世紀末一則充滿骷髏絮語和血肉溢流的難民輓歌」……

記憶和敘說是公民的政治權利,但礙於種族威權政體的打壓,在五一三事件失去親人的家屬,只能私下將冤屈轉化為「鬼魂」之說表達不滿,而不能公開訴說或正式提出控訴。在這起衝突事件,這些家屬不僅失去親人,也被剝奪領回遺體和處理喪事的權利。

發生於1969年的五一三事件,主要影響西馬半島的中、北部幾個主要城市,以首都吉隆坡的死傷人數最多。相比於第二次世界大戰和馬來亞緊急時期,這場衝突事件的死亡人數並不多,但卻對馬來西亞的政治、經濟、文化和社會帶來重大影響。有關該暴力事件的記憶以及它所象徵的意義,是馬來西亞不同政治勢力角力的場域。

2019年,臺灣馬華文學評論家張錦忠教授在中山大學籌辦了「後五一三馬來西亞文學與文化表述」學術研討會,會議上部分論文分別從政治影響、受難者口述、文學再現等不同角度作出探討,從而促成了本期《思想》雜誌的專題。此外,本期雜誌亦收錄了關於其他地域的革命、抗爭、民間工作的專文。五一三並不僅是種族問題的舊聞,它仍然猶如幽靈般圍繞著馬來西亞、離散的馬華群體、乃至整個東亞政治語境。