吳乃德:轉型正義和歷史記憶:台灣民主化的未竟之業(二之一)

台灣的民主轉型至今,將近20年過去了,我們對這項民主社會最重要的道德問題之處理,態度仍然是勉強的、不完整的。相較於比台灣更窮、更「落後」的國家在處理轉型正義上所獲得的成就,台灣的表現並不令人驕傲。

台灣的民主轉型至今,將近20年過去了,我們對這項民主社會最重要的道德問題之處理,態度仍然是勉強的、不完整的。相較於比台灣更窮、更「落後」的國家在處理轉型正義上所獲得的成就,台灣的表現並不令人驕傲。

執筆寫作「致讀者」之時,新變種Omicron正掀起又一波大規模流行,歐洲、美國、印度都進入前所未見的感染高峰,台灣也重現疫情。2022年大概不可能擺脫新冠的騷擾,所以不斷的關注與討論當是必要的。

在面臨突如其來的重大事件時,書寫記錄是人們常見的反應。COVID-19疫情爆發時,在武漢封城期間出現多部在社群媒體發表的「封城日記」。

媒體與律師也是天生的反對者,由於媒體本身就是要報導新聞,然而,中宣部時常干預新聞播報的選擇,在長久的干預與壓制下,媒體會自動的變成自由派。

記憶和敘說是公民的政治權利,但礙於種族威權政體的打壓,在五一三事件失去親人的家屬,只能私下將冤屈轉化為「鬼魂」之說表達不滿,而不能公開訴說或正式提出控訴。在這起衝突事件,這些家屬不僅失去親人,也被剝奪領回遺體和處理喪事的權利。

發生於1969年的五一三事件,主要影響西馬半島的中、北部幾個主要城市,以首都吉隆坡的死傷人數最多。相比於第二次世界大戰和馬來亞緊急時期,這場衝突事件的死亡人數並不多,但卻對馬來西亞的政治、經濟、文化和社會帶來重大影響。有關該暴力事件的記憶以及它所象徵的意義,是馬來西亞不同政治勢力角力的場域。

在本篇對話中,魏簡從民間知識分子的研究出發,探討了美國大選中華語知識分子支持川普的現象、新疆內蒙古西藏等民族危機中非漢族知識分子的處境、《國家安全法》生效前後香港本土知識分子的焦慮,以及女權主義批判如何「民主化」知識分子的研究方法等問題。

2019年,臺灣馬華文學評論家張錦忠教授在中山大學籌辦了「後五一三馬來西亞文學與文化表述」學術研討會,會議上部分論文分別從政治影響、受難者口述、文學再現等不同角度作出探討,從而促成了本期《思想》雜誌的專題。此外,本期雜誌亦收錄了關於其他地域的革命、抗爭、民間工作的專文。五一三並不僅是種族問題的舊聞,它仍然猶如幽靈般圍繞著馬來西亞、離散的馬華群體、乃至整個東亞政治語境。

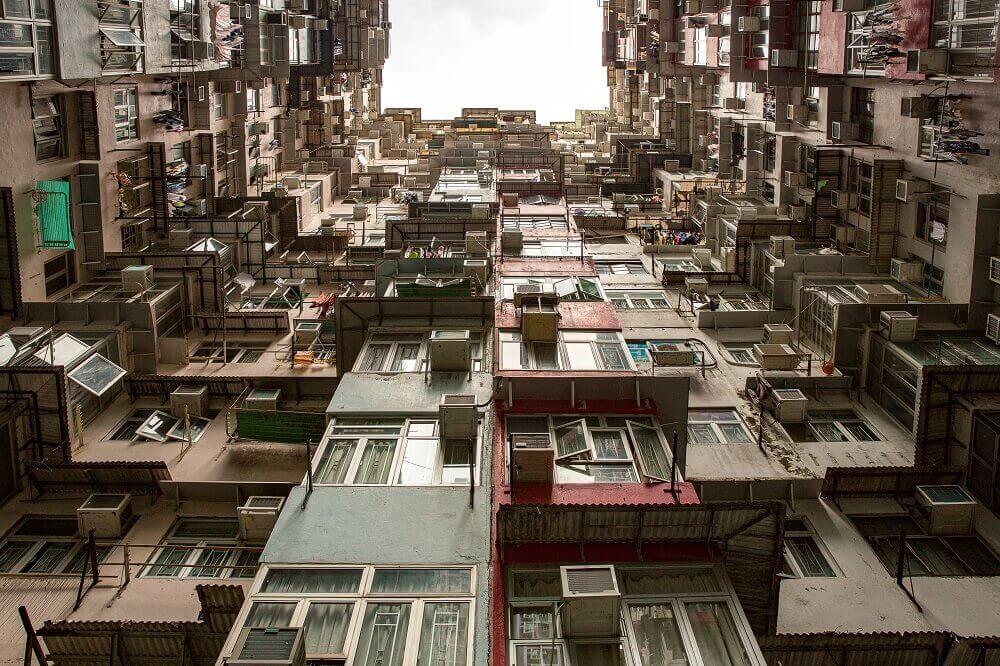

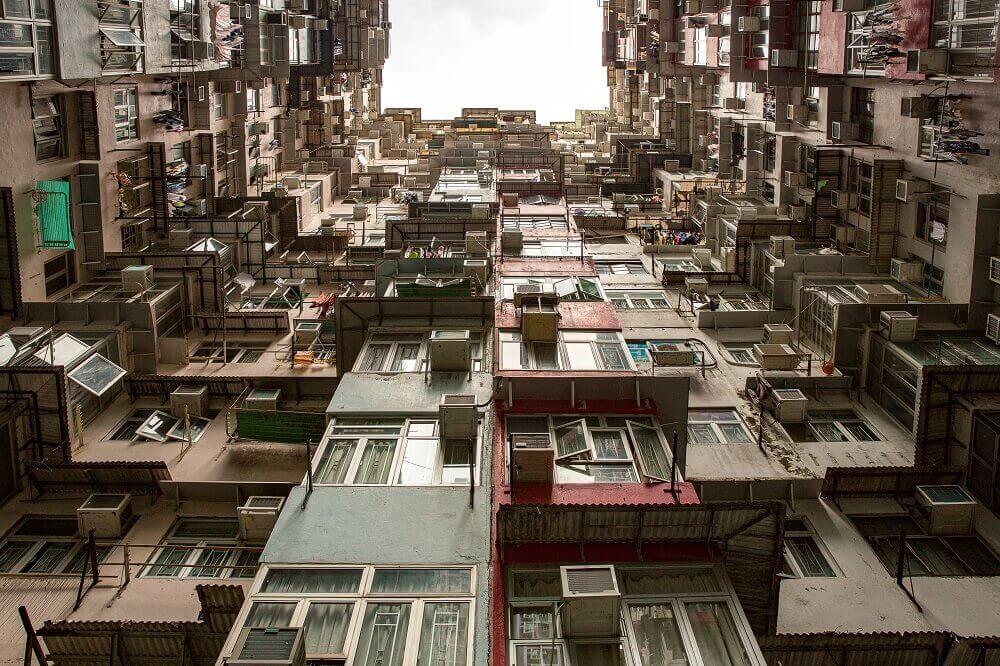

反送中運動最大特色為對現狀的徹底否定:議會已死、法治已死、以至攬炒論的盛行均反映不少香港人認為昔日的現狀已沒有任何保留價值。新香港的建立只能始於摧毁現存一切傳統及舊制度(如一國兩制、議會政治及法治);而只有完全摧毁舊價值(包括香港的經濟價值)始能帶來香港的重生。

一連串保育運動由反思新自由主義式的經濟發展現狀為起始點,進而擴大至追問香港人的身分認同。當中香港青年人以「受壓迫者」自居,這種認同更顛覆九七前後香港人的「自由經濟人」身分;這反映香港人所欲維持的現狀已在逐漸崩壞的過程之中。