文/李尚仁(中央研究院歷史語言研究所研究員)

編按:COVID-19疫情延燒至今已兩年,隔離、封城、強制檢測等防疫措施,也引起了不少討論。在嚴酷的防疫政策之下,不少被禁絕的人們開始公開發表日記,記錄例外狀態之中的日常。這些記錄對於後世研究又有什麼樣的意義?學者李尚仁在《思想》44期中撰文,為讀者梳理了疫情封鎖時期、突破重圍的個人聲音。(本文轉載自《記疫共同體(思想44)》,台北:聯經,2022年1月出版)

「思考流行病與大流行的常見方式是將之視為事件。」[1]

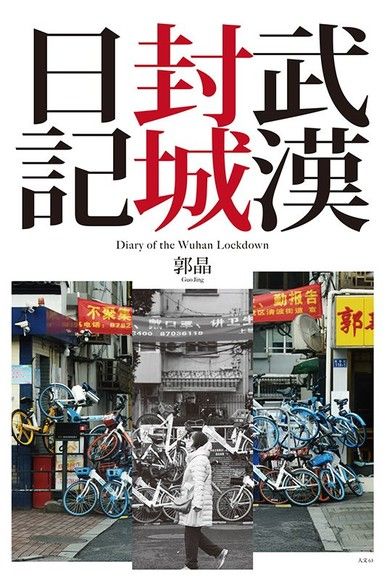

2019冠狀病毒疾病(COVID-19)的大流行(pandemic)無疑是21世紀的重大事件。這場疫情的後續影響還難以估計,但劇變之下全球都受到衝擊。在面臨突如其來的重大事件時,書寫記錄是人們常見的反應。COVID-19疫情爆發時,在武漢封城期間出現多部在社群媒體發表的「封城日記」。由於中國政府的新聞管制以及外界對其官方說法的不信任,這些當事人即時的書寫就更加受到外界注目。其中曾任湖北作家協會主席方方的日記,由於關於疫情的部分描述與官方說法不同調,在獲得國外出版社青睞後反而引發「小粉紅」網路上的圍剿,一時之間成為此一文類最受注目的作品。同樣受到國際注目的是女性主義紀錄片工作者艾曉明在中國遭到網路封殺的封城日記,除在網媒Matters全文刊載,部分內容也獲得英國《新左評論》(New Left Review)翻譯出版。[2]女性主義社會工作者郭晶的封城日記則在台灣成書出版。[3]

以日記為名,顯示這是個人生活與思考的紀錄,但選擇在網路上發表卻又表明要向大眾發聲,而在中國媒體環境的大背景下,這些日記的內容也常透露出作者企圖以個人角度記錄與揭露某種「真相」。以上這些性質彼此存在著張力,經常溢出「日記」這個文類的框架。在此姑且稱這類作品為「個人書寫」,以有別於正式的媒體報導或是各種官方與科學界的報告。封城期間個人書寫的湧現表面看似網路風潮的一部分,但我認為這類書寫還有更深刻的緣由。畢竟歷史上的大疫經常伴隨出現這類作品,有些甚至成為經典,例如義大利作家薄伽丘(1313-1375)的《十日談》(Decameron),為中世紀末的黑死病留下細膩的描繪,皮普斯(Samuel Pepys, 1633-1703)的日記也成為了解17世紀倫敦大疫的重要史料。

美國醫學史學者查爾斯.羅森堡認為「一場真正的疫病是個事件」,具有突發的性質,而其特徵還包括激起「恐懼和突然間四處可見的死亡」。鼠疫、霍亂與黃熱病等曾在人類歷史上引發社會巨大反應的急性傳染病之流行都是如此。羅森堡進一步認為疫情具有一種戲劇結構,宛若起承轉合般依序由「逐漸揭露」、「處理不確定性」、「協調公眾反應」以及「消退與回顧」這四幕劇所構成。[4]如果在歷史學家眼中,典型的疫情是種具有敘事結構的事件,那麼陷入疫情的個人又會如何加以呈現?關於21世紀這場「百年大疫」而言,這些「日記」能提供何種視野和紀錄?這是本文所要探索的課題,但討論的焦點並不是上述幾部武漢封城日記,而是長居加拿大的作家張翎受困溫州後寫成的《一路惶恐:我的疫城紀事》。[5]

選擇以《一路惶恐》作為主要討論對象,並不是因為這部作品記錄最多的「真相」、揭露最多內幕或是批判最為犀利。該書描寫的地點也不是如今已具有標誌性的武漢,而是溫州。事實上,相較於上述幾部作品的見證語調乃至義憤批評,張翎幾乎完全聚焦於描述她疫情期間的生活細節,以及與家人親友的互動和情感,所抒發的多半是個人心情感受,鮮少議論疫情相關的政治、社會或國際議題。她自陳:「我筆下記錄的不是事件和數據……我想還原的是一個糊塗人對外界突發的災難所感受到的哀傷和惶恐。」(頁36)但正因如此,此書反而提供許多值得進一步探究的內容,雖然本文在討論相關議題時也會引用其他的封城日記。

封城管制的強度和時間的長短也和各種判斷密不可分。防疫措施深刻影響了受管制者的生活節奏,使其備受衝擊。

例外狀態下的時間

疫病的爆發給人突然和出乎意料之感,事件常以意外的姿態登場。以流感歷史研究起家、專研20世紀流行疾病的醫學史學者馬克.霍尼斯巴姆在20世紀疫病史《瘟疫啟示錄》的序章〈鯊魚與其他掠食者〉,講了一則和傳染病無關的故事:20世紀初的專家認為「鯊魚從不會攻擊北大西洋溫帶水域內的泳客,也無法一口咬斷泳客的腿……」。然而, 1916年7月在紐澤西州的海岸卻連續發生數起鯊魚咬死泳客的事件,以事實駁斥了專家,更激起民眾恐慌,日後成為經典恐怖災難電影《大白鯊》的題材背景。[6]霍尼斯巴姆以這則故事來說明新興傳染病的疫情爆發往往不只出乎意料,而且甚至常超出現有知識的預期。這種突然其來的劇變,甚至在疫情持續一段時間後都仍會帶給人不真實的感覺,如張翎在脫離溫州封城之困後回到加拿大多倫多,仍感嘆:「北國……天空的顏色對作家的詞彙存儲量是個考驗:到底是瓦藍,還是湛藍,還是海藍?每個詞都接近,但每個詞都不精準。只有一點是大致可以確定的——那就是沒有人會從這樣的藍裡聯想到死亡。」(頁24)

如果疫病爆發如晴天霹靂般給人不真實之感,事後回顧通常卻會發現其實大難將降臨之前已有跡可循。張翎是在「2020年1月23日」(頁27)回到她老家溫州為母親祝壽,之前她已先在海南三亞休假探視婆婆,事後回想其實她「在手機新聞」已看到「武漢出現不明原因肺炎」的報導,但當時並未在意,因為「在一個信息像潮水一樣湧來讓人應接不暇的時代裡,我們會隨手接過一些毫無價值的碎片,為此浪費時間,同時也會信手丟棄一兩樣混雜於碎片之中卻不容錯過的重要信息。」張翎傳神地形容:「在沙丘裡仔細過濾並留意到一小片閃亮的金子,是一件耗費心神的事……」(頁49)。在個人的層次如此,在集體的層次又何嘗不是。在疫病出現時,醫療衛生單位與國家政府也常會出現這樣的漏接。

羅森堡提到卡繆(1913-1960)的名著《瘟疫》(1947)開頭,李厄醫師踩到死老鼠後不經意將之踢開的情節,指出「死老鼠象徵並具象化疫情似乎始於細微的事件,當時不注意,事後回顧卻經常具有揭示性。」[7]真實世界晚近的類似例子是2002年底台灣報紙開始零星報導廣東地區出現致死率頗高的「神秘肺炎」,由於傳言喝白醋可以預防,導致恐慌的民眾將白醋搶購一空。然而,當時媒體充滿了「大陸搜奇」之類的報導,一開始這樣的新聞並未受到嚴肅看待。等到疫情從香港爆發開來,這些報導的重大意義才揭顯出來。在當事人事後思索而有所得的時候,通常周遭社會已然劇變,從細微的線索與零星的個案演變到疫情突然的爆發,轉折之大會讓當事人產生時間急遽加速而扭曲的幻覺。

這次疫情讓許多人開始熟悉流行病學的R(基本傳染數,Basic Reproduction Number)這個符號。R的數字意味著一個感染者平均可以傳染給幾個人,如果R是2,表示平均一個傳染者傳染給兩人,3表示平均傳染給三人。只要這個數字高於1,疫情就會一直上升。傳染以類似等比級數的方式擴大,但初時往往是不被覺察地蔓延。讓疫情升溫的還有超級傳播事件(superspreading event),在有利條件下偶發地導致多人遭到感染。等到社會驚覺之時,感染者數量增加已經很驚人,進而帶來時間急遽加速的錯覺,排山倒海的壓力就這麼突然降臨了。張翎描述「這種變化有時甚至不能以天為單位來計算,而是以小時。疫情正將城市裝在一個口袋裡,把袋口的那條繩子一點一點地收緊……」(頁75),疫情與防疫措施所帶來的劇烈變動導致當事人感到失序錯亂,「……而災難來臨時,尋常日子裡的時間概念會突然產生顛覆性的變化」(頁57)。這種突然加速的感覺,除了來自政府當局斷然採取社交距離與封城等防疫措施所導致的衝擊,也有傳染病生物特性的基礎。

防疫措施要把R降低到1以下,如此疫情就會下降。大流行爆發時國外媒體報導常用的「壓低曲線」(flattening the curve)一詞,就意指要將原本確診人數不斷增加的上升曲線往下壓。檢疫、保持社交距離、找出受感染者並加以隔離都是壓低曲線的方法,而在疫情嚴重的地方,封城是最激烈的做法。「時間」則是這些措施的要素,傳染病防治的關鍵知識經常涉及到「時間」,包括感染到發病之間的潛伏期有多長、病人從遭到感染到具有傳染力之間的前傳染期又有多長。兩者之間的差別所構成的發病前可傳染期更構成疾病預防上必須克服的難題,因為這段期間病人沒有症狀卻已經具有傳染力了。這些時間的長度都會影響採行的防疫措施。我們現在耳熟能詳的「十四天的檢疫期間」就與上述時間知識息息相關。

防疫措施的時間決定又涉及到科技、實作以及對風險的判斷,像是檢疫與「自主健康管理」該訂為「14+7」或是像中國某些城市所採行的「14+14」呢?可傳染期是指受感染者具有傳染力的時間。可傳染期的斷定對防疫攸關緊要。疫情之初台灣指揮中心以一貫保守態度,以PCR三次採檢陰性來判定受感染者已不再具有傳染力,而被稱為是全世界最嚴格的解隔離標準,造成有患者被隔離高達81天。後來又有一系列的修正調整。醫學實作、經驗累積與專家判斷決定了隔離者可傳染期何時結束的判準。幾乎所有的防疫措施都涉及到對時間的判斷和控制。

封城管制的強度和時間的長短也和各種判斷密不可分。防疫措施深刻影響了受管制者的生活節奏,使其備受衝擊。就如張翎所描述:「這是特殊時期的節奏。我踉踉蹌蹌地跟著這個節奏……」(頁58)。然而,生活在例外狀態的新節奏一段時間之後,困在城內的人的時間感轉為一種奇特的停滯,這是在「封城日記」中常讀到的另一種時間經驗。例如,郭晶某回看到餐廳海報寫著「武漢,每天不一樣」,注意到「現在武漢每天都一樣,路上空蕩蕩的」(頁136)。兩者成強烈對比。對於受困時這種時間感,張翎有細膩深入的描述:「天氣陰雨連綿,我甚至不能依照日光的變換來判斷晨昏。」時間似乎失去了節奏和意義:「鐘錶顯示的數字似乎是來自外星球的怪異文字,完全沒有意義。」此外,原本當作金錢般寶貴、可以計量的、需要加以節約與善用的時間,突然失去在現代生活中的這些根本屬性:「時間大量剩餘,貶值到一錢不值……」,「突然變得很便宜,像是一桶水,早上醒來它就在了,夜裡睡去時它也沒消失,無論你取用了多少次,水位始終如一……」(頁118)。

日常生活常規受到擾亂乃至中斷。張翎提到「從前那些被稿約、出版合同和我自己設定的計畫追著跑的日子,已經恍如隔世。」(頁118)除了日常運作遭到打亂,有些人生命中具有重大意義的事也被破壞。例如疫情爆發時,艾曉明正要為剛過世的父親舉行喪禮,卻不得不大幅從簡;張翎一家人慶祝母親九十大壽的規劃也整個走調。也有人積極嘗試突破這種時間感的錯亂失調以及閉禁所帶來的無力感。郭晶在社區尚未封閉時每天一定要到人煙稀少的市區走走看看、拍照記錄,堅持要行使尚能享有的少許自由。因為她知道「重複容易讓人厭倦,但改變也非易事。改變需要我們對自己慣常的行為模式有所覺察,並嘗試走出自己的舒適區,打破常規」(頁29)。但對張翎而言,要走出去必須先克服巨大的障礙,這障礙來自心理,更來自歷史。

「武漢前不久花了上千億舉辦軍運會,很多基礎設施都有變化。你想像不到剛剛花了那麽多錢舉辦盛會,忽然,醫院口罩防護服都沒有,這一點對比是太強烈了。」

恐懼與匱乏

大疫封城時這些作者雖然置身無法預測的變化和風險,日常生活卻是受制於一成不變的重複。封城後移動範圍和活動種類都受到限制,導致了這種重複。所有的封城日記都會提到這些限制,張翎對於交通安排的詳細描述鮮活地呈現了移動的艱難與重要。她形容溫州之旅「……是一個龐大的涉及到三條線路的跨國行動計畫」:她和先生在不同時間從多倫多前往中國,她先到三亞婆婆家,然後先生經由北京、海口前來會合,然後她又先由三亞前往溫州,稍後先生與婆婆再來溫州參加壽宴(頁45-46)。全書快結尾時,她敘述幸運搶在兩國邊境封鎖前離開溫州返回多倫多的過程,包括在宵禁結束後立刻趕赴機場搶搭早班機,一路擔心若遇上檢查崗哨會延誤搭機,或是預期抵達加拿大時需要進行檢疫(結果沒有)。回到多倫多,在政府並未要求的情況下,張翎負起公共責任自行居家隔離兩週,出關沒多久,加拿大的疫情就爆發了,寫作時確診人數仍在上升。

羅森堡認為《瘟疫》中「老鼠死於鼠疫的屍體也暗示著人是身在難以理解與控制的生物關係的羅網之中。」[8]同樣地,《一路惶恐》對於讓張翎身陷疫城的返鄉與離開之旅的描述,也點出了在全球化的時代人們是如何身陷於複雜的交通網絡。這網絡維繫了文化和親情的交流,卻也是傳染病全球傳播的管道;在疫病大流行下,所有人都必須艱難地面對這不可或缺的流動網絡所帶來的美好、機會與危險。

除了跨國交通面臨中斷,封城之中的在地交通又是一番艱難。張翎回溫州後,自己一人住在一個她稱為「蝸居」的小公寓。恐懼在這次疫情中尋常可見,那是對於在外面感染病毒的恐懼。肉眼不可見的病毒,讓人對周遭一切產生疑慮。張翎形容病毒是「那種像章魚也像蠍子的蟲子,將世界變成了一個巨大的停屍房」,「這些蟲子,讓我們活在了一個懷疑一切的世界裡。」(頁30、33)叫外賣、搭出租車帶母親回家……各種移動都伴隨著感染的恐懼。除此之外,張翎還有一種更幽微的恐懼。去國多年,沒有戶口,不熟悉申請通行證的規則,讓她冤枉禁足多日。讓張翎受困的不只是管制措施,更是來自內心久遠的創傷。她在本書接近尾聲時自承,這是當年文化大革命留下的陰影。警察、崗哨、帶臂章的人都會帶給她莫名的恐懼。

除了對傳染的恐懼之外,疫情最常見的是對物資匱乏的恐懼。有些物資的匱乏是極為真實的,像是疫情爆發之初買不到口罩、消毒液等。所有的封城日記都提到剛開始口罩難尋難買的狀況。張翎感念從海口出發時婆婆把僅有的兩個口罩都給了她,之後先生和婆婆四處尋購口罩,兩人走到腳底起血泡。她則是在網上蒐購口罩,卻買到廢紙般的假貨(頁82-83)。艾曉明在她第一篇日記則寫道:「武漢前不久花了上千億舉辦軍運會,很多基礎設施都有變化。你想像不到剛剛花了那麽多錢舉辦盛會,忽然,醫院口罩防護服都沒有,這一點對比是太強烈了。」[9]這次疫情讓許多人認識到「供應鏈」這個名詞,也重新思考了富裕與匱乏的意義。

匱乏也可以是心理上的。有時是受到新聞或謠言影響,擔心疫情和封城等防疫措施會導致民生必需品缺貨,但有時搶購現象只是恐慌的表現。有意思的是,疫情期間世界許多不同地方都不約而同出現搶購衛生紙的現象。一位在英國從事心理諮商工作的朋友曾饒富興味的觀察當地民眾在超商搶購那些品項,而對囤積衛生紙的現象提出帶有精神分析意味的解釋:「在這高度不確定的時刻,能好好清理自己的排泄物,想必是件讓人感到安慰的事情」。在一個失控的世界中,搶購與囤積是種設法保住少許自我控制能力的小確幸。

對這些恐懼與囤積的現象,新聞報導很多,細膩的心理描寫卻很少。《一路惶恐》是我讀過對此最為細緻深入的描述與自剖。張翎恐懼飢餓。困於蝸居期間,她不時想起過去在書中讀到對飢餓的描述,憶起小時候目睹飢餓的鄉下人搶食餵雞的米糠。她對食物匱乏的擔心雖有物質基礎,但這種恐懼主要還是心理上的,因為整個受困期間她並未真的短缺食物。雖未有實際飢餓的經驗,但「飢餓」卻縈繞著她。蝸居生活的「六十頓飯」,不是自己偷偷跑去哥哥家「蹭飯」,就是靠哥哥設法送來。這兩種方式都給她帶來很大的心理負擔,擔心自己遭查獲沒有外出證件,更擔心負責一家生計的哥哥惹上麻煩或染疫。青黃不接時,她以家人預先為她準備的泡麵、冷凍水餃充饑,後來甚至滿口潰瘍。閱讀書中對此過程的描述,讀者應會感到這潰瘍恐怕也和心理有關。

張翎覺察到「我的飢餓與食物有關,但又不完全是因為食物……我的飢餓來自對下一餐和再下一餐和再再下一餐食物的提前計畫,以及由此而來的擔憂和惶恐。」結果她淪入了一個「怪圈」,「我在吃著食物的時候,還在想著食物」以至於「處於主觀上永遠飢餓的狀態」(頁123)。張翎有幾天「好像總是感覺餓,尤其是在兩頓飯中間的那個階段。」她「焦躁不安地在房間裡走來走去,不停地開抽屜,開櫃子……」(頁133)。她曾在先生指導下上網訂外賣,享受豐盛餐飲,但隨即被母親勸誡這樣做可能會遭到感染。後來她決定前往申請通行證,赫然發現過程平順簡單毫無問題,這個戲劇性結果也說明了疫情帶來的心理禁閉,其影響有時不亞於實際的管制。

恐懼、移動的限制也帶來人與人的距離和緊張。《一路惶恐》記下一段令人心痛的插曲:向來愛貓的張翎,在路上遇到一隻漂亮的貓到腳下跟她撒嬌,當她「蹲下來,正想撫摸牠,卻像看見了屎堆上的蛆蟲一樣,猛地跳了起來,一腳把牠踹開。」張翎被自己的舉動嚇到。原來她之前在網路群組讀到一篇討論貓狗也可能感染病毒的文章。這讓她不禁想,或許這病毒「只是想在人的心頭築牆,然後在牆頭插滿玻璃碴……」(頁184-185)。不過這本書更多的內容是動人地描述疫情中的友情與親情如何讓作者度過困難與煎熬。

各種的紀念活動、展覽與官方歷史和調查報告,似乎不只無助於了解事情的「真相」,反而帶來更多真假交織的誤導,使人陷入彷若「後事實」的迷宮。

記憶與歷史

在武漢封城之後網路上出現的這些日記之所以受到注目,有個重要的背景是對中國政府官方說法的不信任,以及在中國的新聞管制與審查下,希望透過這些個人書寫得知更多的「真相」。張翎則提到,「疫情期間,幾家知名媒體……都派出了他們的最佳『戰地』記者陣容,穿梭於病毒肆虐的險情之中,寫出了許多篇深度採訪報導和人物特寫。」「只是十分遺憾,他們當時寫下的那些力透紙背的文字,如今大多已經在網上消失。」(頁100、101)郭晶則注意到自己的日記遭到審查的方式不是直接刪帖,而是流量遭到限制,「無法自動顯示在別人的瀏覽頁面上」,有時也無法用微信發文章(頁7),這樣的控制手段要比直接刪文來得更加細膩。郭晶感慨網路審查雖然一直都有,然而在封城的時候,當所有人獲取資訊與對外聯繫都依靠網路的情況下,審查與限制「顯得更加殘忍」(頁34)。

在這樣的狀況下,這些「日記」是否能提供與保存更多的「真相」?方方的寫作顯然是抱持這樣的信念的,她在2020年3月15日的日記寫下:「網路有記憶,真好,而且這記憶很長久。所以,我覺得我可以讓我的微博留言成為一個觀察點,可以留下這個時代鮮活的標本。」[10]艾曉明對此則有一番反思,她在〈封城日記:你們到底想看什麼?〉一文略帶氣憤地表示,日記是「用來和自己對話」,日記也是「我們個人隱私的一部分……屬於神聖不能侵犯的一種權利……寫者才可以暢所欲言。」一旦日記寫作的出發點是要公開發聲,絕對的坦誠就不可得了。艾曉明舉了一些文革期間因日記賈禍的駭人案例,以及她在疫情期間轉貼某人日記遭到刪帖的實況,說明在當今中國的政治情境下,這種公開的「日記」就是「走鋼絲」,即便試圖突破的作品也早已是「自我審查」的產物。艾曉明尖銳地評論,在中共的教育下,「雷鋒式日記遠遠不止是範文,它基本上奠定了當代社會日記體寫作的基石。」「什麼基石呢?就是日記必須作偽」。若是如此,那麼這些「封城日記」其實也沒有我們原先所期許的記錄價值?但這並不是艾曉明的立場。她反而鼓勵讀者,若有懷疑那更需要「你自己寫。成千上萬的人每天寫日記,那就是排山倒海,那就是山高月小,那就是流水知音……」,眾人寫日記就是做方方的後盾。[11]

武漢封城結束之後,關於病毒起源與防疫責任的國際爭議卻方興未艾,而各種的紀念活動、展覽與官方歷史和調查報告,似乎不只無助於了解事情的「真相」,反而帶來更多真假交織的誤導,使人陷入彷若「後事實」的迷宮。張翎說她的真相「是液體而非固體,它將隨著我對世界不同階段的觀察而時時修改更新。」(頁104)這是高度反思性的看法。但不論是張翎的紀事或是其他人的日記,疫情的道德教訓是很清楚的。這點明白見諸這些作者對李文亮之死所帶來震撼的描述與記錄。自我審查的委婉筆法和造假之間仍存在著巨大的差距,對日後的歷史學者而言,「走鋼絲」、擦邊球所記錄下的事物仍可能說出事情的另一面,或是提供進一步探索的寶貴線索。對重要記憶的執守不忘以及對液態真相的不斷更新,兩者之間必然存在著緊張關係。這場大疫的歷史,日後的研究書寫者都必須在這張力之下探究與思考。

中世紀末爆發的黑死病是人類歷史上最著名的大疫之一,研究歐洲瘟疫史的學者孔亨指出,佛羅倫斯的編年史家喬萬尼.維拉尼(Giovanni Villani, c. 1275 -1348)在死於染疫之前曾自問:這場大疫究竟是起於偶然、和人類無關的因素,還是人類的行為所引起?維拉尼認為是後者,由於佛羅倫斯人的罪惡、貪婪與剝削欺壓窮人觸怒了上帝,才引發這場疫情。孔亨認為,維拉尼的提問指出了日後歷史學者解釋黑死病疫情所面臨的問題:人為因素在疫情中究竟扮演了怎樣的角色?[12]這既是個歷史問題,也是個醫學問題,更是政治問題與道德責任的問題。封城日記這個文類之所以既寶貴又敏感,是因為這些文字日後必然會被用來追問與回答此一至關重要的問題。

從個人感懷出發的疫情書寫在台灣卻十分罕見,乃至絕無僅有(至少筆者並未注意到也沒看到相關的討論)。為何如此?

後記

這篇文章初稿在5月中完成,不久台灣本土疫情旋即爆發。在幾無本土疫情一年左右,陸續發生機組員、諾富特防疫旅館的感染事件以及獅子會群聚感染,旋即疫情在萬華大爆發,突然進入其他國家已經歷過的瘟疫情境。短短時間內,確診人數直線上升、等待篩檢者與疑似病例塞滿台北市與新北市各大醫院,令人怵目驚心的死亡案例報導等等,使得台灣也在那時進入本文所說的時間加速的扭曲感與恐懼的瀰漫。從武漢爆發流行以來,此一新興傳染病在台灣就高度的政治化。本土疫情爆發後,分歧的看法和各種假消息大體上也因著政治立場的差異在台灣傳播並強化對立。

張翎寫到「疫情製造了如滿天飛塵般紛繁多樣的媒體,它們有效地攪動著各種各樣的情緒。」但她仍奮力「在信息的海洋裡依照自己的標準艱難地選擇真相。」張翎因而感嘆「這個世界上也許並不存在真正的絕對意義上的真相,所謂的真相,其實都是一個人依據自己的常識、教養和閱歷,對外部現象進行的某種意義上的篩選。」(頁104)類似的情境在這幾個月也出現在台灣,而筆者的「同溫層」,即便是學者、知識分子甚至醫療專業人員,對疫情的嚴重程度、防疫措施的評價或是國產疫苗緊急授權爭議等議題,也有著南轅北轍的看法。張翎提到的影響真相認知的因素,或許還得加上身處的位置與人際網絡所導致的資訊差異,以及政治立場對知識判斷的形塑程度。張翎在序言提到這場疫情奪走了她和幾位老友的友情。「假如沒有這場瘟疫,我也許永遠不會知道,世界在他們的眼中和在我的眼中,原來是兩個如此截然不同的版本。」(頁32)張翎並未著墨這些爭執,而筆者在台灣疫情爆發後也不免有類似的「平行宇宙」之感慨。

最讓筆者困惑的是台灣幾乎沒有出現類似的個人疫情經驗書寫。當然台灣從來沒有實施武漢或義大利北部那種高強度的管制,沒有經歷嚴格意義下的「封城」。然而,本土疫情確實嚴重衝擊不少人的生活與生計。此外,台灣除了實施嚴格的檢疫和病患隔離措施,社會對此一疾病高度的警戒與恐懼也常讓染疫者或是來自疫區者蒙受歧視汙名。部分媒體揭露了這些現象,也報導了彰化葡萄商等染疫者的感受,[13]以及長期頻繁檢疫的機組員在檢疫所內的身心困頓。[14]然而,從個人感懷出發的疫情書寫在台灣卻十分罕見,乃至絕無僅有(至少筆者並未注意到也沒看到相關的討論)。為何如此?是因為在論述層次上,對台灣防疫的評價已經和國族認同自尊交織建構,以至於任何可能被懷疑「政治不正確」的個人經驗書寫,都因擔心被貼上政治標籤遭到攻擊,而下筆艱難或發表遲疑?又或者高度政治化與兩極化的防疫爭論吸引了多數人的注意力和心力,從而無心於高度個人化的書寫?細思後,我認為這些猜想都不構成完善的解釋,這也是我打算持續關注與思考的謎題。

延伸閱讀:

| 新書速遞 |

Be First to Comment