文學可以超越現實的邏輯、現實的身分、現實的視角、現實的時空。如果不明白這一點,就無法成為一個好作家。

文學的優點,其實是文學特點的延伸。文學最根本的優點,用一句話表述,就是文學最自由,也最長久。我到美國二十七年,得到三件「至寶」:一是自由時間;二是自由表述;三是完整人格。自由表述是一切價值中最高的價值。

文學最自由

說「文學最自由」,是比較而言。具體地說,它比政治、經濟、新聞、科學等都自由。作家只能關懷政治,但不能參與政治。因為政治的本性乃是權力的角逐與利益的平衡。即使民主政治,也改變不了政治的這種基本性質。政治受制於權力關係,受制於人際關係,受制於黨派紀律,受制於法律規則,還受制於選民,受制於多數票。而文學只面對人性,它不理會政治所在乎的一切,也不在乎多數,只知道「千人之諾諾,不如一士之諤諤」。對於文學來說,個人(作家主體)比多數重要,比黨派重要,比皇帝重要,個體的認知比集體的意志重要。所以文學比政治自由。

文學也比經濟自由。經濟要追求利潤,哪裡有利可圖,資本就流向哪裡;經濟受制於利潤,受制於市場,受制於經濟規律。文學不追求利潤,只要求表達,作家以表達為快樂,有市場要表達,沒市場也要表達。

相對於新聞,文學也更自由。新聞面對的是事實,寫真人真事是基本準則。但文學可以虛構,可以想像。新聞受制於時間,受制於空間,受制於真人真事。文學則可超越時空,也不受制於真人真事,因此文學也比新聞自由。

與科學相比,文學更顯得自由。科學受制於經驗與實證,受制於邏輯。科學不承認上帝的存在,因為經驗和邏輯無法證明他的存在。但文學無須邏輯,無須實證,它可以說上帝不存在,也可以說上帝存在。在文學家看來,只要把上帝當作一種情感,一種心靈,上帝就存在。

文學擁有各種超越的可能性,所以它最自由。我講「文學主體性」,重點講述文學的超越性,文學可以超越現實的邏輯、現實的身分、現實的視角、現實的時空。如果不明白這一點,就無法成為一個好作家。但我所說的大自由,是指內心的自由,而不是外在的自由。曹雪芹生活在中國文字獄最猖獗的時代,沒有外在的自由條件,但是他創造出了中國最偉大的經典極品《紅樓夢》。一個聰明的作家,絕不會等待外在自由條件成熟之後才去寫作。等待是一種愚昧。

自由與限定

德國哲學常講「自由意志」。「意志」是一種驅動力、衝擊力。但「自由」並不是放任,不是我行我素,自由首先要克服「本能」,不做「本能」的奴隸。康德哲學叩問的問題是:道德是否可能?也就是自由意志是否可能。這也是孔子所說的「從心所欲而不逾矩」是否可能。

《西遊記》的起始部分寫孫悟空在花果山擁有絕對的自由,後期則有「緊箍咒」。這個「緊箍咒」乃是對孫悟空絕對自由的限定。唐僧是很慈悲的,他沒有孫悟空的火眼金睛,但為了堅守「不殺生」的原則,便給所有的妖魔鬼怪都作了「非妖非魔假設」,類似西方法庭的「無罪假設」。有此假設,便允許為犯人作無罪辯護,這才是真法治。《西遊記》了不起,它有一個「師徒結構」,這是一個自由與限定的哲學結構。自由不是放棄責任。自由權利與社會義務也是一種相依相成的結構。我寫過一篇短文〈逃避自由〉,講我去美國之後才感悟到沒有能力就沒有自由。自由同樣有很多困境,像高行健在《一個人的聖經》裡表達的那樣,每個人都被限定在某種自由度之中。

自由在於「覺悟」

自由有很多種類,文學追求的是內心的自由,精神的自由。

以賽亞.柏林提出了「積極自由」與「消極自由」的概念。「積極自由」重在爭取外在的自由,孫悟空「大鬧天宮」,挑戰玉皇大帝的權威,屬於積極自由;「消極自由」則重在「迴避」,很多知識分子都是要求消極自由,我曾要求三種消極自由,即獨立的自由(不依附的自由)、沉默的自由(不表態的自由)、逍遙的自由(不參與的自由)。自由往往存在於「第三空間」,《紅樓夢》開始時,賈雨村談哲學,說世人常分「大仁」與「大惡」,黑白分明。其實還有大量中間地帶的人。像賈寶玉等都屬於「中間人」。曹雪芹不作「一分為二」的哲學預設。我問金庸先生,他最喜歡自己的哪一部作品,他說是《笑傲江湖》。我也最喜歡令狐冲。令狐冲處於華山派與對立的日月神教之間,兩派都不給他獨立的權利,但他兩邊都不想依附。令狐冲處境正是現代中國知識分子的普遍處境。社會總是不給思想者第三空間。

「內在自由」與「外在自由」不同。「內在自由」是指內心的自由,這是文學追求的自由。這種自由的關鍵在於人自身的覺悟。我讀高行健的《一個人的聖經》,發現他提出了「自由之源」的問題:

自由自在,這自由也不在身外,其實就在你自己身上,就在於你是否意識到,知不知道使用。

自由是一個眼神,一種語調,眼神和語調是可以實現的,因此你並非一無所有。對這自由的確認恰如對物的存在,如同一棵樹、一根草、一滴露水之肯定,你使用生命的自由就這樣確鑿而毫無疑問。

自由短暫即逝,你的眼神,你那語調的那一瞬間,都來自內心的一種態度,你要捕捉的就是這瞬間即逝的自由。所以訴諸語言,恰恰是要把這自由加以確認,哪怕寫下的文字不可能永存。可你書寫時,這自由你便看見了,聽到了,在你寫、你讀、你聽的此時此刻,自由便存在於你表述之中,就要這麼點奢侈,對自由的表述和表述的自由,得到了你就坦然。

自由不是賜予的,也買不來,自由是你自己對生命的意識,這就是生之美妙,你品嚐這點自由,像品味美好的女人性愛帶來的快感,難道不是這樣?

神聖或霸權,這自由都承受不了,你不要也要不到,與其費那勁,不如要這點自由。

說佛在你心中,不如說自由在你心中。自由絕對排斥他人。倘若你想到他人的目光,他人的讚賞,更別說譁眾取寵,而譁眾取寵總活在別人的趣味裡,快活的是別人,而非你自己,你這自由也就完蛋了。

自由不理會他人,不必由他人認可,超越他人的制約才能贏得,表述的自由同樣如此。

自由可以呈顯為痛苦和憂傷,要不被痛苦和憂傷壓倒的話,哪怕沉浸在痛苦和憂傷中,又能加以觀照,那麼痛苦和憂傷也是自由的,你需要自由的痛苦和自由的憂傷,生命也還值得活,就在於這自由給你帶來快樂與安詳。

高行健的這段話道破贏得自由的關鍵在於自身,即自由應當依靠自己的覺悟,既不能等待上帝的恩賜,不能等待政府的救助,也不能等待他人的施捨,而只能靠自己對於自由的意識。理解了這一點後,才能求諸自身。我因為理解了這一點,感到自由多了,甚至連演講的心態也發生了變化。我講我的,不在乎聽眾的反應,即不把自由交給聽眾。自己可以掌握自由,哪怕外界禁錮得很厲害,我們也可以贏得精神創造的自由。只要我們不求發表,像卡夫卡一樣,在遺言中決心焚書,或像李卓吾,認定只寫「焚書」與「藏書」,那就可以天馬行空、充分自由地寫作了。

還有一對自由要分清,就是「物質自由」和「精神自由」。不能說只有精神自由重要,物質自由就不重要。中國文化講「三軍可奪帥也,匹夫不可奪志也」,「富貴不能淫,貧賤不能移,威武不能屈」,以及《莊子》中的〈逍遙遊〉等,都是精神性的人格。

中國文化恰恰缺少物質性自由的位置,如戀愛自由、婚姻自由、遷徙自由、讀書自由等。「五四」運動的一大功績就是啟蒙我們去爭取物質性自由,所以「五四」運動了不起。但文學自由,屬於精神自由。它不需要等待物質自由實現之後才進行寫作。中國文化不講戀愛自由,但《西廂記》、《紅樓夢》等卻大寫戀愛自由。

影響文學自由的若干先驗預設

要贏得寫作自由,首先不能作任何政治預設。中國前期當代文學(一九四九 一九七六)之所以失敗,就是因為作家作了太多的政治預設,或兩個階級鬥爭的預設,或兩條道路鬥爭的預設,或兩黨鬥爭的預設。這些預設都影響了作品挖掘人性的深度。莫言之所以成功,有一個原因是他不作政治預設,他的《豐乳肥臀》所歌頌的偉大母親,超黨派、超政治、超因果,其胸懷像大地一樣,包容一切苦難,沒有國共兩黨誰正確誰錯誤的政治預設。夏志清先生的《中國現代小說史》的好處,也是突破政治預設肯定張愛玲、沈從文等的文學價值。不過我認為張愛玲後期背離了她在〈自己的文章〉裡宣示的美學立場,其《秧歌》和《赤地之戀》,用政治話語取代文學話語,創作的出發點也是政治預設。

其次,要贏得文學自由, 也不能作任何哲學預設。我過去接受的哲學是唯物論、「一分為二」,可是這樣的哲學讓人變得愚蠢,幸而我後來學習了禪宗及王陽明的心學。這些都屬於唯心論的範疇。禪宗講「不二法門」,就是不要「一分為二」,而要愛一切人,寬恕一切人,理解一切人。《紅樓夢》裡的晴雯、鴛鴦都是丫鬟,是世俗世界裡被認作奴婢的下人,可是曹雪芹卻沒有界定她們為奴婢。晴雯就是晴雯,鴛鴦就是鴛鴦,活生生,又真又善又美。高行健也沒有對立統一的哲學預設,他的畫既不抽象也不具象,開拓了「第三地帶」,他的水墨畫就是「第三地帶」的成功。荷馬的《伊利亞德》也是如此,它沒有把特洛伊戰爭定義為正義戰爭或非正義戰爭,雙方全都為一個美人海倫而戰。

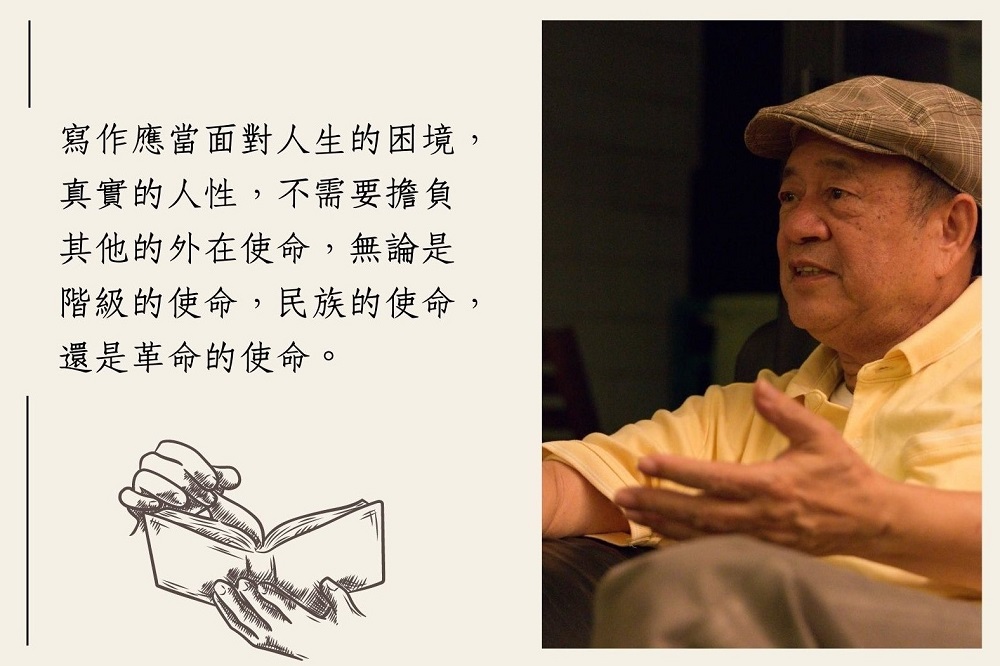

第三,文學不應擔負外在使命。文學具有潛在的淨化功能、範導功能,但它不擔負改造世界、改造社會的外在使命。寫作應當面對人生的困境,真實的人性,不需要擔負其他的外在使命,無論是階級的使命,民族的使命,還是革命的使命等。魯迅希望療治中國國民性,對此我們應當尊重,但這不是作家可以完成的。文學不可能改造國民性,只能呈現國民性。《阿Q正傳》只是呈現國民性,並未實現改造國民性。今天阿Q還是阿Q,未莊還是未莊。使命太沉重,文學就會失去自由。我非常尊敬的詩人聞一多先生,是個國家主義者,但後來人們把他的「時代的鼓手」變成了一個普遍命題,這就錯了。馬克思說文學不能充當「時代的號筒」。文學作品不應該席勒化,而應該莎士比亞化,即內心化、人性化。

文學最長久

王國維在政治上很保守, 但文學眼光則很先進, 他認為:「生百政治家, 不如生一大文學家。」因為政治家給國民物質利益,而文學家給國民精神利益,而「物質上之利益,一時的也;精神上之利益,永久的也」。古希臘城邦的行政長官,我們誰也記不得他們的名字,但荷馬的名字卻至今仍然家喻戶曉。南唐後主李煜,作為皇帝,沒有什麼人能記住他的政績;但是作為詞人,他的詞卻流傳千古,因為其中所蘊含的家國滄桑與人世滄桑的真理,乃是「天下萬世之真理,而非一時之真理也」(王國維語)。《孟子》說:「君子之澤,五世而斬。」可是偉大的文學作品,百世不斬,萬世不滅。可以肯定,千百年後,莎士比亞、曹雪芹還會讓人說不盡、讀不盡。

中國過去幾十年的時代精神,是革命的精神;現在的時代精神,是賺錢的精神,所有人的神經都被金錢抓住。所以作家不能跟著時代潮流跑。作家應該做潮流之外的人,即《紅樓夢》所說的「檻外人」,卡繆所說的「異鄉人」,不讓潮流牽著鼻子走,不當潮流的人質,這樣才會有文學的永久性。《紅樓夢》所有的衝突矛盾,都不是「時代」維度上的衝突,而是「時間」維度上的衝突。文學具有克服時代、超越時代的品格,「永恆性」的品格。真正能「萬歲萬歲萬萬歲」的,不是帝王,而是文學。

(本文節錄於劉再復:《文學四十講:常識與慧悟》,原題為〈寫作的關鍵點〉,標題為編者所擬。)

1941年生於福建省南安縣劉林鄉。1963年畢業於廈門大學中文系,被分配到中國科學院《新建設》編輯部。1978年轉入中國文學研究所,先後擔任該所的助理研究員、研究員、所長。1989年移居美國,先後在美國芝加哥大學、科羅拉多大學、瑞典斯德哥爾摩大學、加拿大卑詩大學、香港城市大學、科技大學、臺灣中央大學、東海大學等高等院校裡擔任客座教授、訪問學者和講座教授。現任香港科技大學人文學部客座教授。

著作甚豐,已出版的中文論著和散文集有《讀滄海》、《性格組合論》等六十多部,一百三十多種(包括不同版本)。著作、文章被譯為英、韓、日、法、德、瑞典、義大利等多國文字。

Be First to Comment