文 / 許紀霖(華東師範大學紫江學者)

編按:許倬雲先生是中國史研究的大家,《中國人的精神生活》作為許先生的一部學術專著,體現了現代客觀研究的極致。本書志在介紹中國庶民社會的種種觀念,及其貫徹於日常生活。經過消化與吸收歷史上許多賢哲的提示,中國人的思考方式,是多元互動,注視變化,以觀察宇宙和人生。時間軸線是延續的,切不斷過去,對未來也應負起一定的責任。學者許紀霖在本篇導讀中,為讀者們鋪展出許倬雲的研究理路、以及更深層的關懷與理想。(* 本文摘自許倬雲《中國人的精神生活》導讀,標題為編者擬。)

許倬雲先生是中國史研究的大家,他的西周史、春秋戰國與漢代的社會史研究獨步天下,但影響更大的是他打通中西、縱觀古今的通史研究。大師寫專著不難,但大師寫小書,卻沒有幾位能夠做到。近二十年來,許先生的《萬古江河:中國歷史文化的轉折與開展》、《歷史大脈絡》、《我者與他者:中國歷史上的內外分際》、《許倬雲看歷史系列》、《說中國》等,成為膾炙人口的暢銷讀物。不要以為這類讀物好寫,只有學問到了爐火純青、閱歷通透人情世故、人生看盡江山滄桑的時候,方能夠化繁為簡,將歷史深層的智慧以大白話的方式和盤托出。有學問的專家不謂不多,但有智慧的大家實在太少,而許先生,就是當今在世的大智者之一。

許先生的著作,氣象與格局都很大,這與他的內心擁有家國天下的大關懷有關。一九九九年我在香港中文大學工作的時候,第一次與許先生相識。那一年,他在中大歷史系客座。有一天,他將我召到他的辦公室,不談具體的學問,而是與我討論當今世界文化出現的大問題,這些問題令他感到深深的焦慮,不吐不快。近二十年後,當我閱讀許先生的這本新著,發現這些問題依然盤桓在他內心,彌久而不散。他在書的開篇就說:「二十一世紀的世界,似乎正在與過去人類歷史脫節。我們的進步,似乎是死亡列車,加速度地奔向毀滅。套用狄更斯在《雙城記》中說的話:『我們是在最美好的時代,我們也在最無望的時代。』」除了世界,他最關心的是自然是中國,隨著在經濟上的崛起和社會日趨世俗化,中國發生了前所未有的變化,在社會文化層面,已經完全不是中國傳統的面貌。利益至上,成為許多中國人的人生準則。他說,中國人強悍,也許是發展的動力,但也往往會傷害別人而不自覺。人與人之間冷漠,將會使中國社會,斷裂崩解。中國人對於環境的毀壞,也往往揠苗助長,竭澤而漁;是否有一日,中國會成為一片荒漠?

憂心忡忡的許先生,覺得歷史的顛簸和挫折,使得中國文明丟失了不少本來有的好傳統。他決意寫一本書,重新反省中國文明,看看是否還有剩下的一些餘瀝,足以挹注和灌溉正處於危機中的現代文明。於是,他將書名定為《中國人的精神生活》。

要尋找中國文化的精神所在,首先要立足於與西方的比較。許先生指出,與西方基督教文化以神為中心不同,中國文化以人為中心。

關於中國文化的精神,自五四以來的一個世紀,已經有許多討論,幾乎所有的文化大家,都有自己的論述。許先生的這本書,依然有自己獨特的視角。文化有大傳統與小傳統之分,以往對中國文化的闡述,大都從儒道佛經典的大傳統層面檢討,成績斐然;然而,許先生觀察中國文化的法眼,卻從小傳統進入,不是從菁英的觀念,而是從一般普通民眾的態度,即他們的安身立命。處事做人的原則,考察日常生活形態中的中國文化。許先生說:「從開天闢地以至於到江湖豪俠,從男女私情到精怪現象,涵蓋的範圍,看上去似乎凌亂,卻也代表了中國一般老百姓他們的喜惡和褒貶。一般老百姓,很少會在談話時,引用四書五經、二十四正史,他們的歷史觀,就是這些故事串聯在一起的一套評價。」這一研究方法,與法國年鑑學派提倡的心態史研究,有異曲同工之妙,都是眼光往下,從民眾的日常生活和不自覺的人格心態之中,發掘文化的本相。他的社會史和考古學的知識以及飽滿的生活實感,讓許先生得以在神話、傳說、小說、祭祀、文物、中醫、卜卦、民間信仰等多種文本中自由行走,展示的是一個活生生的、日常生活中的中國文化。

要尋找中國文化的精神所在,首先要立足於與西方的比較。許先生指出,與西方基督教文化以神為中心不同,中國文化以人為中心。但這個人,又與文藝復興之後的人不同,不是超越了宇宙萬物的孤獨的、自主的個人,而是與天地同等的人。從中國的造人神話,到董仲舒的陰陽五行宇宙論,天地人,是宇宙最重要的三個元素,三者之間不是相隔,而是互相統攝,人在天地之中,天地亦被人化。董仲舒的天人感應之說,在中國人的心裡,始終成為主導的潛臺詞。即使中國人接受了外來的佛教、祆教及摩尼教,但仍以天人感應的理念,融化於其中,組織成海納百川的中國觀念。

與西方不同的是,中國人的宇宙秩序,包括創世的傳說與各種信仰,並沒有特定的大神主宰一切,而是由眾神構成一個大的神聖總體。中國民俗信仰這一特色,和猶太基督教將宇宙一切的變化,歸之於神的意志,兩者之間,有極大的不同。中國人的觀念,宇宙運行的「運」和「勢」,是宇宙系統各種元素自在作用的結果,在這個有機的宇宙系統之內、人如果能夠掌握「運」和「勢」的大方向,也能夠順勢而為,人因此可以獲得宇宙能量賦予的最大福祉。

許先生以中醫學和烹飪學為例,說明中國人講究的五味(甜、酸、苦、辣、鹹)相當於「五行」(水、火、金、木、土),本身無所謂好壞,最重要的是相互的平衡和對沖。綜合太極、八卦、堪輿、奇門,這些民俗的智慧,乃是將數字與圖形,組織成一個有機的宇宙。在這個宇宙模式之中,各個部分存在著互生互克的有機聯繫,宇宙不借造物主的外力,自生自滅,生生不息,發展變化。

宇宙的這一有機性,也體現在人自身。許先生在書中提到王陽明在《傳習錄》中,將人的精、氣、神視為同一回事:「流行為氣、凝聚為精、妙用為神。」也就是說,「精」是生命的本體,「神」是生命中呈現的理性和感性,而「氣」,乃是將生命之能量發布於各處。

個人的死亡,只不過是下一代「生」的轉換。在中國人的觀念當中,整體的生命是兩條線,一條是對延續的盼望,一條是對於過去的憶念。

一個民族的文化精神最重要的,莫過於其對生命意義的獨特理解,而這又與民族的宗教信仰有關。因為儒家是一種人文學說,而歷史上的中國,又以儒學修身齊家治國平天下,因此,長期以來中國一直被認為是一個缺乏宗教性的國家。這種看法既對也不對。如果將宗教理解為像西方一神教那樣的制度性宗教,自然中國人的宗教觀念很淡。但美國研究中國宗教的權威學者楊慶堃先生將中國的宗教視為一種與西方迥然不同的彌散性宗教,那麼中國人的宗教就有其特色了。許先生在書中對中國的彌散性宗教的特色有非常出色的闡述和發揮。他說,中國的宗教信仰,有神祇和祖靈兩套主題,在民間社會,對包括儒道佛在內的各路神祇的信仰和對祖宗先人的崇拜,構成了一個熱熱鬧鬧的神靈世界。中國人的宗教情緒,並不一定依附在建制性的宗教系統及其有關儀式,而是普遍地融合與包含在日常生活之中。從生和死的問題,延伸為祖先的記憶,凝聚許多個人為宗族團體,而宗族與宗族之間,又有千絲萬縷的親情成分,由此構成了一個有機的中國社會,這個社會是由血緣、信緣與地緣三種關係網絡交錯而成的。

首先是血緣關係。許先生認為:在人間倫理方面,一個族群的延長,是父子祖孫相承的親緣系統。從《詩經》時代開始,中國人對於親子之間的親密關係,就是從幼兒時代的感情成分開展。儒家堅信,人之初,性本善,人性善的核心,乃是孟子所說的惻隱之心,從惻隱之心,延展為羞恥、辭讓,和是非之心,成為仁、義、禮、智的源頭。從心理學上著眼,將心比心,則以生理的親子之情作為基礎,建構人間社會眾人共存的基本原則。

這一血緣為本的文化,也塑造了中國人獨特的生死觀。生與死,是人生最本質的問題。許先生指出,中國人的生命觀,並不是將生、死割裂兩節;放在家族的血緣脈絡之中,生和死是連續的,也只有將一代又一代的生命連成一串,才能慎終追遠。一個個個體的生命,串聯成一個群體的生命,成為整個家族,乃至整個民族的生命延續。個人的死亡,只不過是下一代「生」的轉換。在中國人的觀念當中,整體的生命是兩條線,一條是對延續的盼望,一條是對於過去的憶念。兩者是平行的長流。於是,死後的境界,乃是死前生活的延續;生前具有的一些人際關係,在死後,照舊延續。這兩條並行線:就是生命和死亡,將現在與過去,永遠平行、糾纏不斷。這一基於宗法血緣家族的獨特的生死觀,與西方的個人獨立面對上帝的生死觀,以及佛教的生死輪回觀,有很大的不同。中國人為子孫後代而活著、為千秋萬代造福,同時行事做人要對得起祖宗,不辱沒先人,個人的生命意義與死後的價值,都與血緣家族的傳承聯繫在一起。

其次是信緣。許先生指出:「中國的宗教信仰,與西方猶太基督信仰的最大差別,乃是在於中國人講宗教情緒,以及與其有關的儀式,都融合在日常生活之中。」西方的基督教「因信稱義」,強調的是「信不信」,但中國的宗教具有實用性,如楊慶堃先生所說,乃是「神人互惠」,關心的是「靈不靈」。只要是能夠保祐自己以及家人,哪家菩薩和神仙靈驗,就拜哪路大神。

因為具有實用性,所以中國的宗教不像猶太教、基督教與伊斯蘭教這些一神教,堅信只有自己的神是唯一的真神,這個神主宰宇宙自然、世間萬物與每個人的生死苦樂。他們都相信末世,相信善惡是非、黑白分明,當末世來臨之際,一切都將在神面前得到無情的審判。因此,在西方的歷史上常常發生宗教戰爭。中國人對世界的理解是一個多神共治的世界,儒家的孔子、佛教的觀音、道教的太上老君以及關公、呂洞賓、土地神等,彼此之間可以相安無事,放在一個寺廟裡面祭祀。許先生在書中提到,他的家鄉無錫,各路寺廟尚有一定分別,佛教是佛教,道教是道教,地方上紀念的人物,各按其性質和事蹟,各有各的寺廟。但在臺灣,卻是相當程度的混雜,一家寺廟,幾乎沒有例外,都會成為許多不同神明的共同奉祀之地。他以臺北著名的萬華龍山寺為例,諸位神祇,包括佛、道、儒三教皆在祭祀之列,神明眾多,功能複雜。這充分體現了東方宗教的多神性,與西方的一神教傳統迥然有別。

西方的宗教是一個神聖的世界,與世俗的現實世界構成嚴峻的對立與緊張。但中國的神聖與世俗這兩個世界卻沒有嚴格的界限,神聖在世俗之中,世俗有神聖的庇護。許先生說:「中國人的宗教信仰,無論佛、道,或其混合道教派,在近百年餘年,均呈現淑世道趨向,亦即楊慶堃指陳的『世俗化』,從理論的闡述,轉化為虔敬與實踐,由尋求出世的解脫轉向入世的救助與扶掖世人。」這些年在臺灣與大陸發展很快的星雲法師所主持的佛光山與證嚴法師所主持的慈濟會都具有「人間宗教」的性質,扶弱救貧,廣布慈善,與西方一神教注重個人的信仰、心靈的虔誠形成了鮮明的對照。

然而,西方的一神教傳統在中國歷史上並非毫無影響。許先生指出,到了魏晉隋唐,中亞和內亞的各種一神教:祆教、摩尼教、景教等等都隨著胡人的足跡進入中國,他們並沒有為士大夫菁英所接受,卻沉澱在民間,為民間信仰所吸收,演化為中國的啟示性宗教。宋代方臘的「吃菜事魔」教派、元明兩代的白蓮教、晚清的拜上帝會等等,都吸收了一神教的觀念和儀式。這一個寄生於民間底層的信仰,其實從來沒有中斷,只是在各時代以不同的名稱出現。中國的老百姓平時都是多神教信徒,到了揭竿而起之時,皆拜倒於一神教之下,膜拜於一個至高無上的真神與權威,足見中國的一神教並非到了二十世紀之後才出現的現象,其實在古代中國的民間信仰之中就有淵源可循。

最後是地緣。許先生在書中說:「人類是群居的動物,如果人類沒有集體的組織,個別個人沒有虎豹的爪牙,沒有馬和羊的奔跑速度,也沒有大象、犀牛的大體積,人不能上天,也不能入水,在這地球上,人類根本沒有和其他生物競爭的能力,正因為人類可以合作,才終於主宰了這個地球,奴役了其他的生物。」在各種人際關係之中,中國人除了宗法血緣之外,最注重的是鄉緣。為鄉土為中心,將各種不同的親緣關係網絡、混合類親緣關係網絡以及信緣關係編織為更龐大的地方組織,這是傳統中國權力結構中很重要的一環。許先生指出:雖然中國號稱是大一統的帝國體制,自古以來,中央的權力其實不大,真正的治理實體是在地方。日常事務的管理,其實不在縣衙門,而是在民間。宋代以來形成的地方士紳,是地方的頭面人物,也是民間秩序的治理主體。

「中國文化以人為主體的特性,以及人與自然密切相關的依附關係,也許可以當作他山之石,將中國常民文化的特色,融入現代文明之中,匡救現代文明的困難。」

費孝通先生在《鄉土中國》之中提出一個理解中國民間社會的重要概念:差序格局,許先生在書中對差序格局有進一步的闡釋與發揮,他說:差序格局的延伸,是從親緣延伸到地緣,每一個人在這大網絡之內,有所歸屬,依靠網絡解決自己的問題,也憑藉網絡,貢獻自己的力量。在差序格局之中,個人既有權利,也有義務;個人要自我約束,明白個人是社群的一部分。然而,個人也不是完全由社群支配。個人主義與社群主義得到某種重疊,這種個人到社群的延長線,是開展的,不是斷裂的。個人對社群的盡力,與他從社群中得到的保障,互為因果,互相依附。許先生認為,中國傳統之中的這一差序格局的特色,與今日西方文明中個人主義的極度發展形成了鮮明的對比。中國社會如今也出現了西方式的「原子化的個人」的現象,個人的孤獨和社群的渙散成為當代社會之痛。而適當回歸中國文化中的社群主義精神,可以救濟個人主義的孤獨,形塑一個既有個人自主性、又有社群向心力的健康社會。

許先生在美國工作與生活多年,深切感受西方文化的長處與不足;同時經常回國的他,又對海峽兩岸的現代變遷有細緻的了解,在書中,他說了一段意味深長的話:「二十一世紀的中國人,深受以西方文化為主軸的現代文明影響,卻又依然置身在西方文化之外。今天,歐美現代文明本身,正在劇變的前夜。他們面臨的問題,例如,人與人之間的疏離、人與自然之間的分割:凡此危機,如果從西方文明的源頭看,西方文明本身很難有解除這些困惑的資源。」他提出,「中國文化以人為主體的特性,以及人與自然密切相關的依附關係,也許可以當作他山之石,將中國常民文化的特色,融入現代文明之中,匡救現代文明的困難。」

一百年前,梁啟超先生在《歐遊心影錄》中提出了「中國人對世界文明的大責任」,同樣懷有家國天下情懷的許倬雲先生,從人類未來發展的大視野中,看到了中國文化貢獻於世界文明的可能性空間。中國文化的精神不是孤獨的、抽象的理念,它存在於華夏歷史的肌膚之中,浸潤於億萬百姓的日常生活。只要民族不亡,生命永續,中國文化的精神也將繼續薪火流傳下去,成為全人類不可或缺的重要文明之一。

延伸閱讀:

《思想》45期:在動盪不安的時代裡,我們重尋人文價值

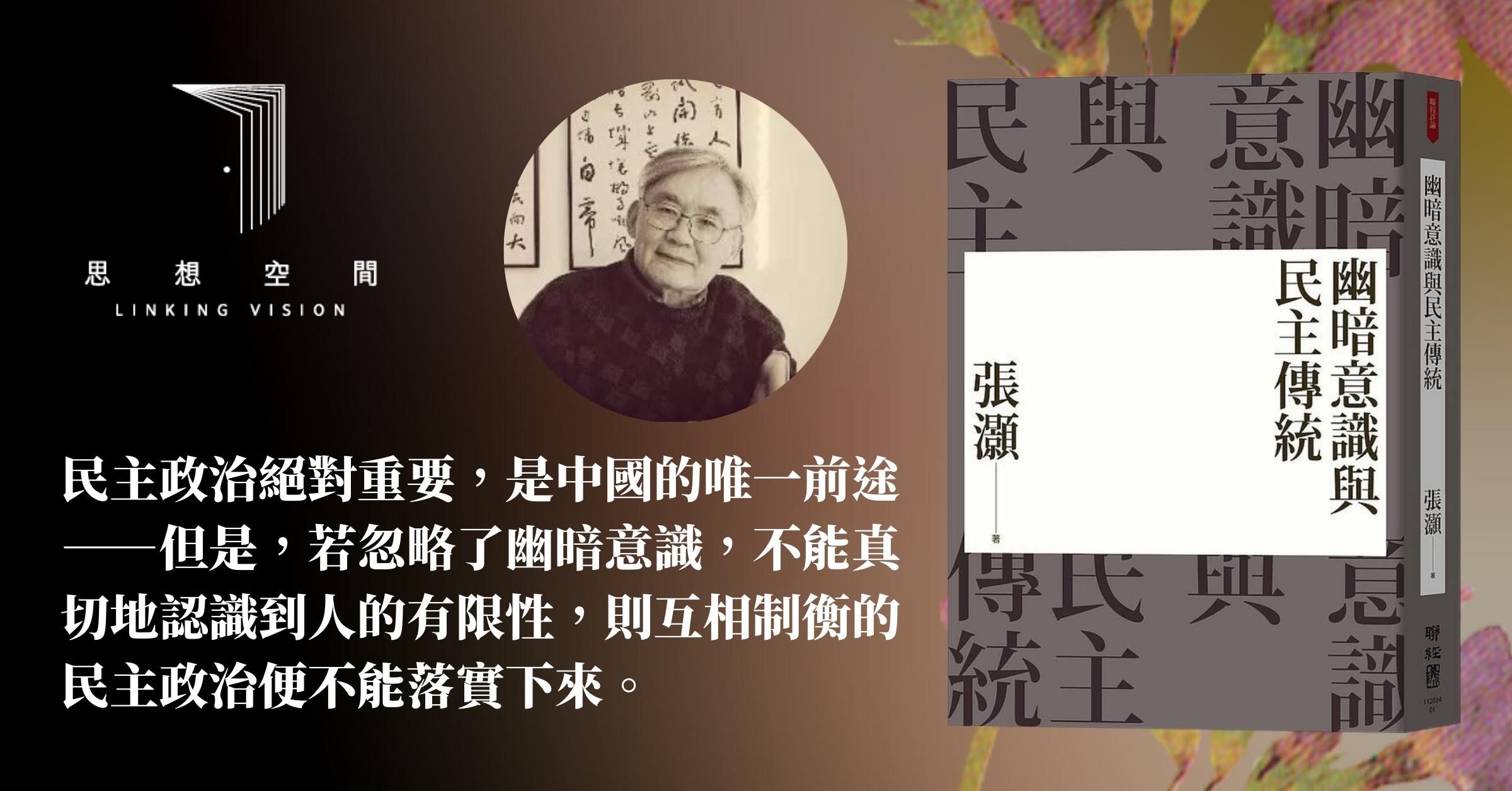

王汎森:流水四十年間 ——敬悼張灝院士

專訪張灝:幽暗意識與中國民主化運動的前途

| 閱讀推薦 |

| 閱讀推薦 |

華東師範大學紫江特聘教授、歷史系博士生導師,主要從事二十世紀中國思想史與知識分子的研究、上海城市文化研究,近著有:《中國知識分子十論》、《啟蒙的自我瓦解》(合著)、《大時代中的知識人》、《近代中國知識分子的公共交往》(合著)等。

Be First to Comment