記錄/郭曉琳

編按:「馬華文學」現已成為一種文學類別,但我們是否仔細思考過,究竟如何定義這一概念?各個年代的馬華作家,又因何而進入了截然不同的寫作取徑?香港科技大學創意寫作項目舉辦「港臺名家系列講座」,第七講嘉賓為國立暨南國際大學中國語文學系教授黃錦樹,以「作為一種地方文學」講解馬華文學的生成過程及獨特之處。(* 本場講座紀要已獲講者授權撰寫、刊發。)

| 講者簡介 |

黃錦樹:1967年於馬來西亞柔佛州,1986年到台灣留學。台大中文系畢業。現為國立暨南大學中文系專任教授。著有小說集《刻背》(麥田,2001)、《南洋人民共和國備忘錄》(聯經,2013)、《猶見扶餘》(麥田,2014)、《魚》(印刻,2015)、《雨》(寶瓶,2016)、《民國的慢船》(有人,2019)、《大象死去的河邊》(麥田,2021);論文集《馬華文學與中國性》(元尊,1998)、《華文小文學的馬來西亞個案》(麥田,2015)、《論嘗試文》(麥田,2016)等。

與被視為即將收復的港臺領土不同,黃錦樹強調這片土地上的馬華文學是現代中文文學真正的「外部」,而「海外華文文學」可以說是一個高度政治性的發明。

「一支獨立存在的華文文學」

黃錦樹首先說明馬華文學擁有國籍的存在特質有它特殊的意義,他在華文文學研究2018高端會議親耳聽到大陸學者親口證實,他們在改革開放後,發現了中國現代文學之外竟然存在著「一支獨立存在的華文文學」,即馬華文學,於是發明了「海外華文文學」這一學術領域。

黃錦樹順著上述說法作出提問:「『一支獨立存在的華文文學』意謂著什麼?何以不是發現『港臺文學』是『一支獨立存在的華文文學』?何以港臺文學不能算『一支獨立存在的華文文學』?」他認為,這些學者發現的其實是馬華文學擁有國籍的政治存在。國籍不但保障了馬華文學的獨立性,也使它免於直接被中國文學收編。

所謂「有國籍的馬華文學」,指的是1957年8月31日馬來亞建國,或1963年9月16日包含新加坡和北婆羅州、馬來半島在內的「大馬來西亞」成立後相關地域內的華文文學。1965年8月9日新加坡在政治鬥爭中被「大馬」排除出去,次日宣佈獨立建國,此後的新加坡華文文學則不屬於「有國籍的馬華文學」。與被視為即將收復的港臺領土不同,黃錦樹強調這片土地上的馬華文學是現代中文文學真正的「外部」,而「海外華文文學」可以說是一個高度政治性的發明。

「馬來西亞華語語系文學」與「馬華文學」

及後,黃錦樹對近年方興未艾的華語語系課題作出回應。在邀請他擔任是次演講嘉賓時,香港科技大學人文學部劉劍梅教授曾作出以下提問:馬來西亞華語語系文學(Sinophone Malaysian Literature)與馬華文學(Malaysian Chinese Literature)有什麼不同?

黃錦樹的回答是“Sinophone Literature”是一種美國製作,為的是在中國文學(Chinese Literature)和華文文學(Literature in Chinese)之間造一種更明顯的區分。發展十多年以來,這個術語的確成功地在美國學界的中國文學邊緣地帶創造出一個新的話語空間,在增加學術產能之餘,也讓部份馬華作品獲得更多關注。然而,黃錦樹再三重申在英語裡使用“Sinophone”是合理的做法,把「馬華文學」翻譯成“Sinophone Malaysian Literature”也是可以接受的,但把「馬華文學」改寫成「馬來西亞華語語系文學」卻是「不可忍受也沒必要的」。他認為,Sinophone所借鑑的英語語系Anglophone、法語語系Francophone等用詞,均指前殖民地以前宗主國語言寫的文學,但華文文學並非被殖民的產物。再者,黃錦樹認為Sinophone論述的根基是有問題的,不少論點都有違學術常識,譬如以華人移民為定居殖民者(一如美國、澳洲、南非的白人)、認為方言並不存在或屬於不同「華語語系」分支之類的觀點。它在一定程度上是臺灣建國運動中投射出來的想像,把臺灣慣用的幾種方言和原住民語都稱做「華語」,臺灣漢人不承認自己是「華人」,不承認「臺語」其實不過是閩南語的微小差異的分支(他們稱之為河洛語或福佬話),也不理會南洋二戰以來形成的「華人」、「華語」、「華文」概念,這是最嚴重的錯誤。因此,他曾以〈這樣的「華語語系」論可以休矣!——史書美的「反離散」到底在反什麼?〉強烈批評史書美的「反離散論」是對馬華文學存在的一種冒犯。

通過回顧華人的三種歷史類型及衍生而成的文學類型,黃錦樹進一步說明「華人文學」的複雜性和歧義性。華人的歷史類型可依政治與文化認同分為三種,第一類是土生華人(華裔),政治和文代均認同在地,不會說華語,華人文化僅剩祖先崇拜、傳統節慶等;第二類是會說華語且會讀寫中文的土生華人(華裔),以及選擇認同在地的「新客」,二者均認同中華文化及在地政治;第三類是新客華人(華僑),政治和文化上均認同中國。

伴隨而來的則是三種可能的「華人文學」:第一種以英語或馬來語為書寫語言,第二種是在地化的、具「本地色彩、本土意識」的華文文學,第三種是被指控為「僑民文學」的華文文學,可以追溯到19世紀流寓文人(新客)的詩文,譬如康有為、黃遵憲、邱菽園、丘逢甲等人短暫停留南洋時留下的若干作品。

南來文人的地方感是一種異域的新奇感,總是圍繞著地方感、風土、本土意識來創作竹枝詞。事實上還有以幾種不同方言寫成的過番歌,多描述底層的悲苦之聲,一般不被看成是馬華文學。

至於第二種白話、現代的「華文文學」可以說是源於一種新型態華人的誕生,是國民革命的遺產,以及華語—華文的發明。郁達夫、方修、方北方、韋暈等另一批南來文人(新客)就是民國時期國民教育的產物,一種新型態的移民。「華文」是那樣背景下的現代發明。他岔題指出一個「好笑的例子」,台灣東華大學華文系的「華文文學」課程,可以從先秦兩漢、魏晉南北朝,唐宋元明法一直到當代,這是另類台灣奇蹟了。

另一方面,黃錦樹認為把Sinophone譯成「華夷風」也值得商榷。「夷者,番也。」譬如臺獨論者寧願捨棄自身漢人血統當「番」(按:清朝對臺灣原住民的稱呼),有一種激進的說法認為本省人多來源於清領時寛泛的漢化政策,「化生番為熟番,化熟番為漢人」,其實很多漢人其實都是「生番」。那是一個非常有趣的講法,「熟番」(平埔族)或許可以視之為臺灣的第三種華人?這展現出一種比南洋華人更加徹底的去中國意圖。

南洋華人一般認為「三代成峇」,在當地土生土長的第三代華人已經完全在地化(天然反離散)。這些土生華人(峇峇娘惹)聚居於經濟較發達的海峽殖民地馬六甲、檳城和新加坡,文化的自然混合相當明顯。他們普遍為現實主義者,大多只關心經濟、賺錢的生存狀況,其政治傾向比較受殖民政府和在地政治菁英信任,文化人並不常見,也不關心高層的文化建構。而日常溝通以方言混合馬來語或英語,加上不識方塊字,因此多以英語或菜市馬來語書寫。

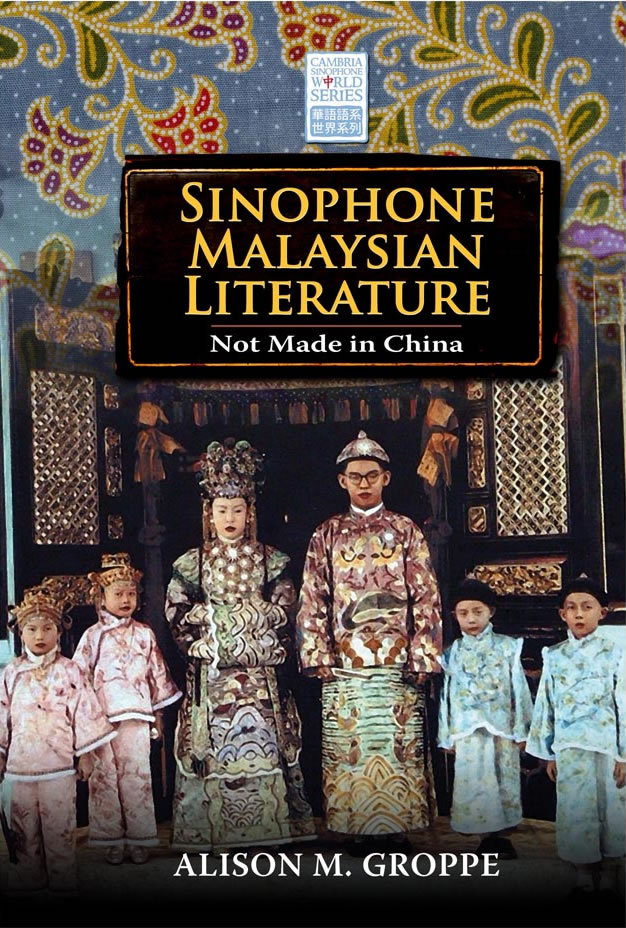

格羅佩(Alison M. Groppe)的《馬華文學:非中國製造》(Sinophone Malaysian Literature: Not Made in China, 2013)以英語研究大馬華文文學,但它封面用的那張照片卻是不會說華語、不曉中文的峇峇娘惹的結婚照,封面和內容是對反的。峇峇華人相關的經典著作他舉了陳志明(Tan Chee Beng)的《馬來西亞及新加坡峇峇娘惹的華人文化遺產》(Chinese Peranakan Heritage in Malaysia and Singapore, 1993),他又列舉出幾位著名土生華人,包括馬華公會的創辦人敦陳禎祿(Tun Tan Cheng Lock)、李光耀、出生馬六甲的馬英詩人林玉玲(Shirley Geok-lin Lim)、出生印尼的學者洪美恩(Ien Ang)和嫁入臺灣板橋林家的張福英(Queeny Chang),以佐證土生華人完全在地化的狀況。

雖則如此,十九世紀末,當地也有少數受到維新運動影響而「再中國化」的例子,如檳城的土生華人辜鴻銘和林文慶(Lim Boon Keng)。

華人有國籍之後,「本土」和「馬來亞意識」都被重新界定:必須以「國文」(馬來文)寫作方是政治正確的。華文、印度文等都是外來語,華文本土論此後成了一種永恆的單戀。

「獨特性」的演變:方言土語、國籍之牆與地方色彩

接下來,黃錦樹談到「馬華文藝獨特性」論戰,並且形容為「馬來亞建國前馬華文學史上最重要的一場論爭」。這場論爭被視為馬華文學的「獨立宣言」,當中最重要的綱領為「反映此時此地的現實」。方修1978年寫的《戰後馬華文學史初稿》共156頁,卻花了三分之一的篇幅來處理這次論爭的緣起、經過及影響,可見其重要性。苗秀在〈論「僑民意識」與「馬華文藝獨特性」〉(1948)中把「此時此地的現實」定調為文學政治的綱領,並且清楚地指出倡導「馬華文藝的獨特」是為了爭取僑民作家投身馬華文藝鬥爭:「一個忠於現實的作家,他必然投身當前的現實鬥爭,反映此時此地的現實鬥爭,……得把外來輸入的東西變成自己的東西,把自中國移入的文藝,生根在馬華文藝土壤中。」相比起苗秀的觀點,黃錦樹認為周容(金枝芒)在1948年初《戰友報》新年特刊上發表的〈談馬華文藝〉論點有點偏移。譬如他談到「一切文藝都有獨特性,都是表現『此時此地』的,沒有獨特性的文藝是『僑民文藝』……要為此時此地的人民利益服務,必須表現此時此地的現實,此時此地的人民生活和鬥爭。」周容且認為前此僑民文藝的傾向——「中國文藝的海外版」是「手執報紙,眼望天外」,關心的是中國,與馬來亞人民生活的現實鬥爭是脫節的,因此其論點更加強調「為人民服務」的馬華文藝應當以當下現實為關注對象。

黃錦樹強調1920-1957年間的馬華文學是「沒有國籍」的,它們發生在英殖民地馬來半島,尤其是海峽殖民地星加坡和檳榔嶼。他過去稱之為「殖民地華文文學」,其實也可以看成是中國現代文學的海外版,如同19世紀中國宦遊士人的南洋寫作,是晚清詩文的延伸。左翼現代文學因肩負啟蒙的政治任務,地方色彩不再是獵奇而是戰略上的需求。1927年國民黨清黨後,大量左翼文人南渡,革命文學隨之南渡,為避殖民政府耳目而易名為「新興文學」。在抗日救亡的政治綱領下,文藝大眾化、甚至漢字的拉丁化等都是中國革命文學論調的複製,在戰略上也必然延伸至僑民文藝(南來文人的中國經驗)和地方經驗(所謂「地方色彩」)的鬥爭,1947-1948年間的「馬華文藝獨特性」論戰亦然。黃錦樹指出,這場論爭的相關見解其實並沒有超過鐵抗戰前的論述,在鐵抗的〈馬華文藝是什麼?〉、〈馬華文藝的地方性〉及〈馬華文學作品中的口語〉即有完整的陳義。除此之外,黃錦樹指出「獨特性」的進階版就是「馬來亞意識」,誠如克全指出:「當我們說到馬來亞意識時,自然會牽涉到有關馬來亞的事物上去。一般人以為只要拿馬來亞作為寫背景,作品裡多放幾株椰樹、膠樹,或在對話裡採用幾個『國語』詞彙,就算完成了任務。這是一種很膚淺的見解。」他認為應掌握「多元民族生活的共通點」,增強「作品的地方色彩」和「提高寫作技巧的水準」,以兼顧社會性與藝術性。在黃錦樹看來,克全的說法並不是為了文學自身,而是為了回應及促進「此時此地的社會現實」,放回1950年代的,就是朝向馬來亞建國。「馬華文藝獨特性」是左翼的政治遺產,效應一直持續至今。

與此同時,一支異於左翼的文學潮流在1950年代興起,並且以「非左翼的馬來亞化」之姿迎向馬來亞建國。方天1955年自港南下,同年與其他友聯文人創辦《蕉風》。香港友聯出版社曾獲亞洲基金會(Asia Foundation)贊助,素來被認為是美國冷戰時期文化戰略的一部份,經由美國新聞處(United States Information Service)、亞洲基金會等組織資助不認同共產黨和國民黨的知識分子,讓他們另外建立一支文化力量。《蕉風》1955年11月10日出版的創刊號封面列明「純馬來亞化文藝半月刊」,可見他們有意搶奪本土性的話語權。至於創刊詞〈蕉風吹遍綠洲〉意味著南來文人來到這個沙漠重新開始,雖然馬華文學在此之前已經有將近30年歷史,但這些南來文人主觀上仍覺得這是一片文化沙漠。《蕉風》的本土化策略、這些非左翼文人的論述,在政治傾向之外,其實和鐵抗、周容之論沒太大不同,都強調「馬華文藝的獨特性」、地方特性。

他又以香港作家劉以鬯為例,他有幾年在星馬工作。劉的作品可以說明獨特性可以是通俗化、充滿口語,但不「革命」的表現。劉以鬯1953年南下吉隆坡工作,在馬來亞建國前夕自新加坡返港,他的小說刻意運用大量方言土語,莊華興〈劉以鬯的南洋寫作與離散現代性〉已就此進行整理,並認為劉以鬯的作品「華土/華洋聲腔混雜,本土性雜糅著現代性,充分揭示了典型的星馬人文社會風貌。」換言之,方言土語和地方感是「獨特性」最基本、最表面、最可辨識的層次。

然而,隨著1957年8月31日馬來亞建國,擁有國籍之後的華文文學卻成了「民族文學」,不再有跨種族的概念。當時左、右翼都有著高漲的愛國主義熱情,更集體朝向「馬來亞化」,但華文教育在同一時間卻面臨重大的考驗——在這即將到來的民族國家裡,華文教育、華文文學將會被分配到一個怎樣的位置?黃錦樹指出,1952-1967年間的教育法令逐漸削弱並扼殺掉華語文的生存空間,如《1961年教育法令》根據《拉曼達立報告書》(《1960年教育檢討報告書》)提出的「創造國家意識」這一標準,以馬來語及英語兩種官方語言為教育媒介,並且把《1957年教育法令》原文「同時也維護及扶持我國其他族群語文和文化的發展」完全刪去不提,《1963/67國語法令》更進一步鞏固國語(馬來語)的地位。在該法令影響下,教育部長可以隨時把國民型小學(華文小學、英文小學、淡米爾文小學)改為國民小學(馬來文小學),而華文中學只有兩個選擇:接受政府的津貼和條件改制為國民型中學(以馬來語為主要教學媒介),或是不接受政府分文津貼,成為獨立中學。1961年起政府不再舉辦以華文為媒介的中學公共考試,只允許以馬來語或英語應考,甚至在1967年宣布沒有劍橋高等文憑或聯合邦教育文憑之中學生不准出國深造,以斷絕華文獨中生出國進修的機會。由於失去官方支持,華文學校只能依靠民間捐款維持運作,繼而凝聚出「族魂」、「華教鬥士」——華教史從此以民族文化的悲情、苦難為基調。

馬來西亞從1971年起實施新經濟政策(種族固打制),對土著與非土著實行嚴格的差別待遇,以顯然不平等的方式實施官方認定的「種族平等」。同年推出的國家文化政策(National Cultural Policy)也以三條原則為指導方針:一、全國文化必須建立於土著馬來文化;二、來自其他文化的適當的要素,可以被接受作為國家文化;三、伊斯蘭教是一個重要的組成部份,應以之為基礎塑造國族文化。據此,馬華文學是國家文化的他者。因此,黃錦樹認為華人有國籍之後,「本土」和「馬來亞意識」都被重新界定:必須以「國文」(馬來文)寫作方是政治正確的。華文、印度文等都是外來語,華文本土論此後成了一種永恆的單戀。

離境之後:僑生作者的「流亡文學」與「在臺馬華文學」的「獨特性」

最後,黃錦樹討論到「在臺馬華文學」的特殊處境。隨著臺灣的國民政府在50年代重啟僑教政策,招收大馬華裔青年到臺灣升學,逐漸形成一支深受臺灣文學場域影響的「境外馬華文學」。僑教政策是美國冷戰時期的佈局之一,由於當時星馬華裔青年受大環境影響極易左傾,有意平衡左、右翼力量的美國出錢在臺灣以僑教政策作為號召,用文化和血緣把知識分子召喚回來。從60年代初的星座詩社(王潤華、淡瑩、林綠等),70年代中葉的神州詩社(溫瑞安、方娥真等),及經由文學獎或個人優異表現而崛起的個體如商晚筠、李永平、潘雨桐、張貴興、黃錦樹、吳龍川、鍾怡雯、陳大為、賀淑芳、馬尼尼為、鄧觀傑等。

黃錦樹認為,雖然五十多年來的寫作者人數不多,但作品的數量和質量卻足以和在地的馬華文學分庭抗禮,甚至尤有過之。但他也提出相應的疑問:「不在場」之後,如何看待作品裡與生俱來的「地方色彩」?

a.、(對台、馬而言)僑生的召喚是否還原作為「馬華文藝獨特性」之對立面的「僑民文學」?

b、(對台灣而言,在台)書寫「僑居地」經驗是否一種「流亡文學」?

c、不太在乎是否被歸屬為「馬華文學」的寫作還需要政治意味的「馬華文藝的獨特性」標籤嗎?

黃錦樹觀察到一種新形態的「僑民意識」在華教危機的背景中誕生,而他們作品中的「獨特性」似乎是一種負傷的哀嚎,如溫任平《流放是一種傷》……

出生地、背景到底有什麼意義?

在美國的文化戰略及戒嚴時代的政治文化氛圍引導下,早期的僑生很容易被誘化強烈的中國認同,「再中國化」成為黃錦樹所說的「第三種華人」(華僑)。譬如星座詩社、神州詩社同人覺得臺灣文學即中國文學,前往臺灣寫作是回歸「祖國」主流,一如維新運動中土生華人的再中國化。他們是生長於華教危機的一代人,受馬來化的擠壓,有很強烈的文化孤兒意識,這是否能稱為僑民意識?黃錦樹觀察到一種新形態的「僑民意識」在華教危機的背景中誕生,而他們作品中的「獨特性」似乎是一種負傷的哀嚎,如溫任平《流放是一種傷》、溫瑞安《龍哭千里》及《將軍令》等的屈原或江湖情結。

九〇年代台灣政治解嚴後的數十年間,這借來的「此時此地」文學在臺灣走向「自身」、「純粹」,「在臺馬華文學」不會(不必、也不可能)再搬演馬來西亞此時此地的現實(及蘊含的政治任務)。「地方色彩」早已產生尖銳的質變。或者歸化為一種「文」(李永平)、一種美學劇場(張貴興)、一種鄉愁(鍾怡雯,陳大為)、一種流俗(黎紫書〔類留臺〕)、一種迷宮(賀淑芳)、一種塗鴉(馬尼尼為)、一種燼餘(黃錦樹),一種廢墟(鄧觀傑),但以上,都是臺灣鄉土文學的他者。

最後,他以留台新秀鄧觀傑去年第一本書出版後,接受中興大學台文所邀請的演講,海報上的講題竟是「沒有土地的文學――談在台馬華文學的境遇」(不知是否是主辦單位擬的),這顯然是以已故的台灣鄉土文學教父葉石濤著名的口號「沒有土地,哪有文學」的本土準則帶出的否定式表述。文學和「土地」的關係,到底是怎麼一回事?

延伸閱讀:

林春美:建國年代的《蕉風》——誕生、落地與文學轉向

馬來西亞政治史中的幽靈與禁忌——《思想》雜誌43期搶先看

| 閱讀推薦 |

香港中文大學中國語言及文學系博士候選人,在求學的道路上緩慢爬行中。研究興趣為香港、臺灣、馬來西亞三地文學,也在努力開拓其他地方文學的領域。經常陷入自我懷疑的狀態,最喜歡無所事事的日子,因此總是跟不上世界變化的速度。

Be First to Comment