在台港青,研究興趣為空間的文化生產,尤其電影、消費、科技、身體感知與空間的關係。畢業於香港中文大學文化研究學士,現就讀國立台灣大學建築與城鄉研究所(城鄉所)碩士班。

記錄/陳世浩

編按:什麼是合作社?臺灣也曾有過合作經濟的經驗嗎?而今年愈漸受到重視的虛擬貨幣經濟,又有哪些被忽略的利弊呢?2022年2月,藝術行動者黃孫權在臺大城鄉所展開主題演講,分享他從黃埔新村的「共藝術合作社」、中國美術學院教學經驗,以及近年區塊鏈的研究和實踐,呼應合作經濟的可能性。

| 講者簡介 |

黃孫權,橫跨建築、媒體、社會運動與藝術的藝術行動者(Artivist)。現為中國美術學院網络社會研究所所長,曾任《破報》總編輯。研究專長包含建築與空間理論、文化與媒體、社會運動與跨領域藝術。曾積極參與台灣與香港社會與媒體改革運動,一度在1997年號召和組織臺北14、15號公園反拆遷運動,並以此為題拍攝紀錄片《我們家在康樂里》。近年開始從事策展、藝術創作以及及區塊鏈研究,成立「搗蛋藝術基地」,作品曾參加深圳香港城市/建築雙城雙年展,〈我們家在康樂里/城市光柵〉(2007)、〈日常生活的一天〉(2013),北京中央美術學院美術館雙年展〈烏托邦出櫃〉(2014),以及個展〈無地之愛──在田野與社會性空間中的藝術〉(2014)。著作包括《綠色推土機》、《除非我們尋找美麗》、《建築與烏托邦》。譯有《自己幹文化──英國九零年代的派對與革命》。

臺大城鄉所今年度實習課以「合作住宅」(Co-Housing)為主題開展。實習課主持老師邀請了不同學者和社會工作者,分享他們地區合作經驗。黃孫權這次分享他從黃埔新村的「共藝術合作社」、中國美術學院教學經驗,以及近年區塊鏈的研究和實踐,呼應合作經濟的可能性。現在虛擬貨幣的熱浪掀起對社區貨幣的討論,但黃認為「社區貨幣」其實並非新鮮概念,繼而從他創立合作社說起。

這並非一般的田調,而是透過一起「做晚餐」的過程,聆聽他們的故事,重塑當地的社區關係。

黃埔新村:首次藝術者合作社的嘗試

黃孫權一開始憶述在臺首次的合作社經驗是在黃埔新村發生。當時的他在國立高雄師範大學跨領域研究所任教。他與學生發起並組成「搗蛋藝術基地」。黃提到當時高雄市文化局在發展駁二文化特區前,在多個直轄市中經費最少。為轉型當地眷村,文化局於2015年在黃埔新村「以住代護‧人才基地」試辦計畫。他與師生在2016年2月參與計畫的第二期。

位處高雄鳳山的黃埔新村為國民政府遷台後首批成立的眷村,由原廣州黃埔的陸軍官校在眷村正對面復校,故眷村亦改名為「黃埔新村」。當時軍校由負責陸軍訓練司令部的孫立人將軍所執教,他與其部下均住進黃埔新村。隨着孫立人纏上兵變官非,其部下所居住的黃埔新村人人自危,深憂捲入白色恐怖之中。久而久之,居民關係亦變得互相猜忌,關係難以修補。

面對大時代遺下的裂縫,黃孫權師生既修補房屋,也修復眷村裡的社區關係。他們進駐以後,就率先趕在春節前,將黃埔新村的老舊眷舍房子修好,並在門口貼上春聯,繼而改造出像廚房和書房公共空間。歷經8個月日積月累的合作關係下,促使他們在同年9年改組成「共藝術合作社」(Co-Art Co-Operative, CACO),經社會局註冊並對外公開招募社員。在進駐的三年裡,他們不斷進行作田野調查,透過訪談收集眷村居民經歷。

黃孫權強調,這並非一般的田調,而是透過一起「做晚餐」的過程,聆聽他們的故事,重塑當地的社區關係。期間他們更舉辦了免費工作坊,甚至把黃埔經歷製成作品,參與深圳香港城市/建築雙城雙年展。

期待藉元宇宙重塑歷史中北碚的公共空間,打破中國人一直以私人空間為主的說法。

Beibei.City:在元宇宙打開文資保存的新可能

從黃埔新村的經驗開始,黃孫權感覺到實體空間或無可避免地消失,繼而在想到底有沒有可能在虛擬重塑有關的空間,把人的歷史故事留下來,訴說予下一代年青人。他們嘗試以VR重塑保留黃埔新村的物質和非物質的部分。這次經驗也啟發他往後到中國美院教學時的實踐。他透過鄉村建模,在以太坊區塊鏈的虛擬實境平台Decentraland「重建」重慶的北碚,並名為 “Beibei.City”。黃指出,北碚是中國首批出現現代化公共空間的城市,像興建公園等。黃期待藉元宇宙重塑歷史中北碚的公共空間,打破中國人一直以私人空間為主的說法。

黃孫權認為傳統街頭運動只能解決某部分社會衝突問題,但結構性的消費生產問題卻沒有絲毫被改變。

為何是合作社?:網絡社會的再思考

話題回到合作社議題上,黃孫權反問大家「為何是需要合作社?」。他表示,自己作為「合作社」的忠實愛好者,常常也會提問自己這個問題,到底跟搞社會運動有什麼關係?

作為社會運動的過來人,從太陽花學運、香港反送中等街頭運動,黃孫權認為傳統街頭運動只能解決某部分社會衝突問題,但結構性的消費生產問題卻沒有絲毫被改變。黃繼而指出2000年以後全球流動空間深受網絡出現所影響而改變。他舉出網絡社會學學者柯司特(Manuel Castells)為例,早在其著作像《網絡社會之崛起》(The Rise of the Network Society)、《認同的力量—資訊時代:經濟,社會 與文化》(The Power of Identity) ,以及《千禧年之終結》(End of Millennium) 提及過類似觀點。

尤其在2008年金融風暴後,黃指出學者繼而提出更多關於網絡社會、信息時代的見解。柯司特在2008年以後,先後出版了Aftermath: The Cultures of the Economic Crisis、Networks of Outrage and Hope以及Another Economy is Possible。當中談到西班牙加泰隆尼亞地區(Catalonia),有60%經濟收益是出自合作經濟。黃由此引伸合作經濟或是解決網絡社會的問題。

另外黃孫權又提到他的好友——現任國立新加坡大學傳播學系的邱林川教授,曾著有Working-Class Network Society、《信息時代的世界工廠》和 Goodbye iSlave的書,討論網絡科技影響下急劇改變的社會,例如富士康工人中出現 information have-less的現象(城市和鄉郊居住的工人擁有資訊的落差)。

黃在大會期間再次舉辦「合作松」,更邀請了台灣的食物銀行、中國的農村合作社等,兩岸三地的伙伴參與其中。

以平台合作主義挑戰共享經濟巨頭

黃孫權從邱林川這位好朋友,帶到另一個重要的主題——平台合作主義(Platform Cooperativism)。黃談到由Trebor Scholz所撰寫的 Platform Cooperativism,從2015年研究Uber的分享經濟,提出當中的問題並提出「平台合作化」(platform corporatism),針對平台資本主義的問題。Scholz繼而從紐約新學院(The New School)開始舉辦平台合作主義大會,並推廣到全球各地。

關於Scholz編寫的書籍,黃孫權又推薦另外三本,分別是:Uberworked and Underpaid、《讓我們平台合作社吧》,以及 Ours to Hack and to Own。Uberworked and Underpaid提到Uber平台出現以後,傳統工作出現零工經濟(gig economy)現象,應得報酬減少。另外Scholz跟另外一位媒體研究學者Nathan Schneider合編的Ours to Hack and to Own,討論平台合作社(CO-OP)取代Amazon、Uber、Airbnb等平台巨頭的可能性。當中他特別提到他有參與其中的《讓我們平台合作社吧》,書中提及不同類型的合作社案例,由傳統工會、教育以至藝術,例如布魯塞爾的藝術合作社Smart (Société Mutuelle Pour Artistes)。

平台合作主義大會2018年在香港中文大學舉行,黃孫權表示自己當年也有參與其中。黃承接在2016年中國美院在上海首次辦合作社黑客松——「滬托邦合作松」(Hutopia Coopathon)的經驗。黃在大會期間再次舉辦「合作松」,更邀請了台灣的食物銀行、中國的農村合作社等,兩岸三地的伙伴參與其中。同一時間,他又分別在臺北、高雄、杭州和香港各辦了一次「拍腦會」,每場邀請20幾個當地合作社來一起以「合作的技術 技術的合作」為題,討論科技與合作的關係。(另見講者的文章:《生根:為何需要平台合作主義》)

現在民族國家透過印鈔超發貨幣,通貨膨脹來完成更不平等的累積,而加密貨幣很相似的是,發行的貨幣仍然集中在少數人身上。

從合作社到虛擬貨幣

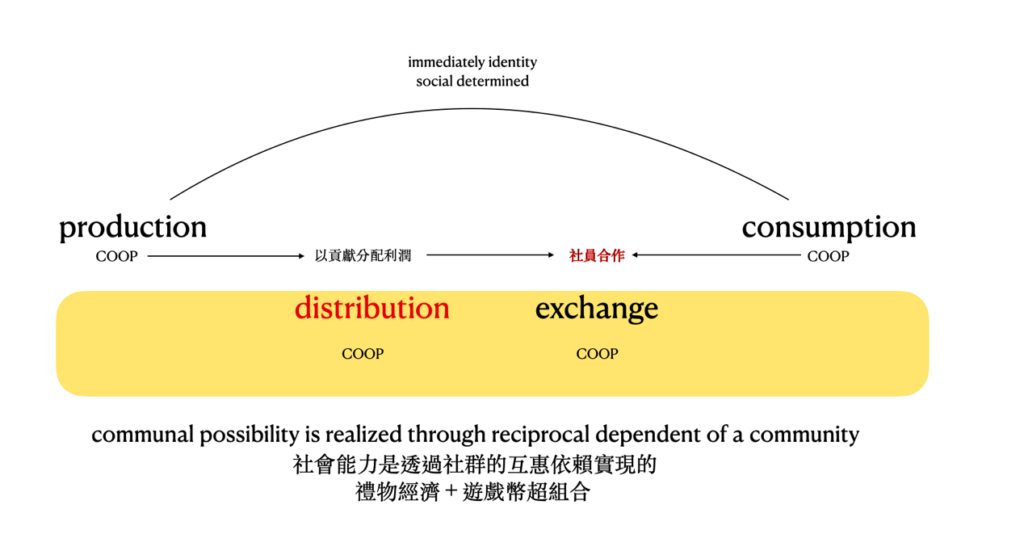

經過不斷反覆的實驗,黃孫權開始從合作社反思,回到最基本的問題:「我們是如何交換東西?」。他表示,自己參與平台合作主義的時候,發現當中提到的價值,與國際合作社聯盟(ICA)的七大原則不一樣。黃提到德國到台灣的消費合作社,像主婦聯盟,採購關係並不一定發生在社員內,只能透過外來貨幣進行交易。黃同時又遺憾地表示,純粹只做社區貨幣是「死路一條」,因為社區貨幣在走出社區以後就喪失用途。他舉例說,假若一個農業生產合作社,與計程車工會合作社達成公約,他們的社區貨幣就有用途,重點在於不同類型合作社之間的串連。

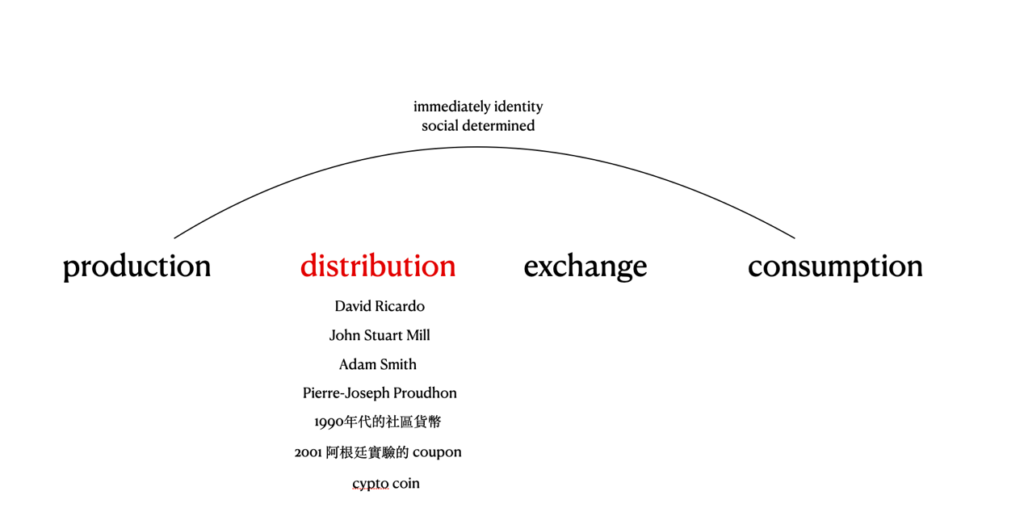

談到貨幣,黃孫權詢問大家有否念過《大綱》(《政治經濟學批判大綱》)。他認為書中馬克思對普魯東主義者(Proudhonist)的提問:「改變流通工具就能夠改變相關連的生產與消費嗎?」,讓他有深刻反省。黃孫權指出如今區塊鏈和虛擬貨幣讓人交換變得方便,但讓他疑惑的是:過程中誰負責生產、誰負責消費?他認為從古至今,不論是Adam Smith、普魯東主義者、加密貨幣的出現,一直着力解決的是分配與所有的問題,卻忽略了生產的問題。

「你知道持有加密貨幣最多的也是少數幾個人,其他網絡上的也是被割韭菜」,黃孫權表示,現在民族國家透過印鈔超發貨幣,通貨膨脹來完成更不平等的累積,而加密貨幣很相似的是,發行的貨幣仍然集中在少數人身上。他認為這一直呼應着馬克思一百多年前對普魯東主義者的提問。雖說如此,黃也坦言知易行難。

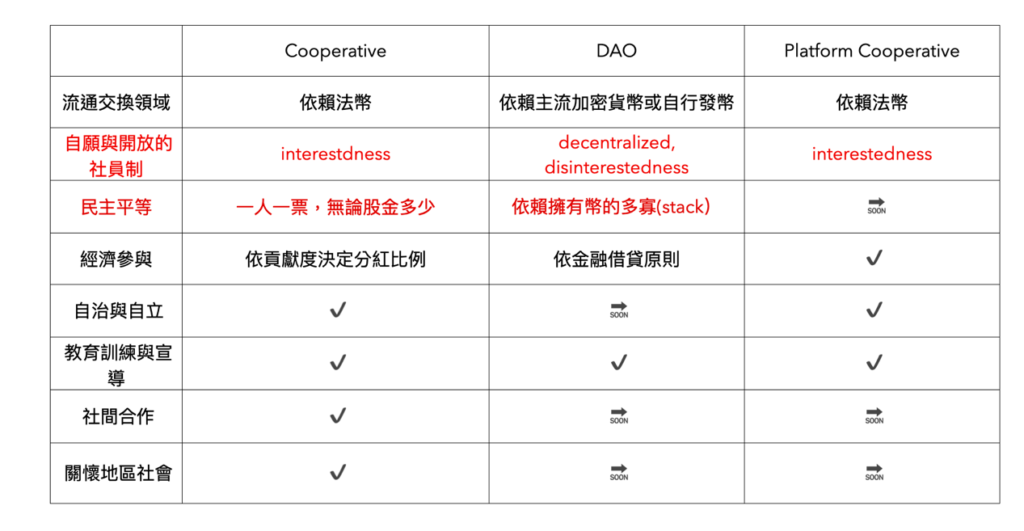

比較合作社(CO-OP)、平台合作社(Platform CO-OP)以及分散式自治組織(DAO, Decentralized Autonomous Organization),黃孫權提到差異在於合作社是一人一票,不論股金多少,但話語權在DAO則是依賴擁有貨幣的多寡來決定。另外一點就是,關於社員制,合作社與平台合作社都是基於利害關係(interestedness),但DAO卻是去利害關係。黃孫權認為這一點有好有壞,沒有利害關係也使得參與者能不受其身份條件所限制,像種族、性別、政治立場等,但他也強調「去中心化」也沒有大家想像中那麼美好,「他也不管你身份是不是二二八或納粹的加害者」。黃指出 DAO 的信任建立在合約技術上,雖然「包容」了更多人,但同時也反向「排除」了部分參與者。

「希望未來社會的利益並非按照每一個人口袋裡的錢來決定,應該是按照社群來實現」,黃孫權強調這是他為何一直堅持推動合作社的原因,指出社會利益應該由社區的關係和對話所產生。黃孫權最後分享他的實際行動——社會貨幣COOP作結。黃以中國美院網絡社會研究所的名義,從2021年4月開始與在公鏈組織Nervos (CKB) 總結構師合作。該位結構師了解黃的合作社經驗,資助並協助在Nervos公鏈上開發社會貨幣COOP。他讓每一位合作社成員擁有COOP的社會錢包,現在有200多位成員擁有,作為合作社社員的憑證。COOP像是時間銀行的紀錄,合作社社員依據勞動時間獲取COOP,或是利用金錢換取COOP,例如:參加中國美院網絡社會研究所的活動就能獲取COOP。

延伸閱讀:

Be First to Comment