記錄、翻譯/呂季儒

(* 內文中引文亦為記錄者翻譯)

編按:2022年3月2日,烏克蘭陷入戰火一週之際,Yalta European Strategy (YES)平台邀請了《黑土》、《暴政》著名作家提摩希 ‧ 史奈德(Timothy Snyder)與《人類大歷史》哈拉瑞(Yuval Noah Harari)等講者,以The War in Ukraine and the Future of the World(烏克蘭危機與未來世界)為題,展開對於當今迫切局勢的討論。按此詳見對談的英文文字紀錄。

| 講者簡介 |

Anne Applebaum(主持人)

美國記者、歷史學家,普立茲獎得主,關注馬克思列寧主義和東歐公民社會的發展,現為倫敦政治經濟學院客座教授,曾參與《經濟學人》和《華盛頓郵報》編輯工作。

哈拉瑞(Yuval Noah Harari,與談者)

任教於耶路撒冷希伯來大學歷史系,全球矚目的新銳歷史學家。1976年出生於以色列海法,2002年在牛津大學獲得博士學位。曾兩度獲得Polonsky原創與創意獎、軍事歷史學會Moncado論文獎,曾出版《人類大歷史:從野獸到扮演上帝》、《人類大命運:從智人到神人》、《21世紀的21堂課》等著作。

提摩希 ‧ 史奈德(Timothy Snyder,與談者)

耶魯大學歷史系講座教授,主要研究方向為現代東歐史,畢業於牛津大學,曾在巴黎、維也納和哈佛大學擔任過研究員。曾獲漢娜.鄂蘭獎章、萊比錫書展大獎、美國藝術文學院文學獎項,撰有多部備受稱譽的史學著作,包括《血色之地:希特勒與史達林之間的歐洲》、《黑土:大屠殺為何發生?生態恐慌、國家毀滅的歷史警訊》、《暴政:掌控關鍵年代的獨裁風潮,洞悉時代之惡的20堂課》等。

烏克蘭軍官(與談者)

本次的線上講座為Yalta European Strategy (YES)主辦,由倫敦政治經濟學院的客座教授Anne Applebaum擔任主持人,邀請以色列歷史學家哈拉瑞(Yuval Noah Harari)、美國歷史學家施奈德(Timothy Snyder)和一名未具名的烏克蘭軍官一同會談。講座主題「The War in Ukraine and the Future of the World」(烏克蘭危機與未來世界),兩位學者以歷史學的獨特視角,帶領聽眾在看見烏克蘭危機的當下,重新思索關於民主、自由及個人選擇的價值和重要性如何可能影響我們的未來世界。

歐洲中的邊陲.烏克蘭與歐洲史

講座一開始,主持人Applebaum指出:在歐洲普遍來說,人們並不是那麼了解烏克蘭。因此她以「烏克蘭之於歐洲歷史的重要性」作為切入點,拋出「究竟誰是烏克蘭人?」以及「他們在歐洲歷史中所扮演的角色為何?」等有趣問題。

但即使烏克蘭位於歐洲邊陲,且似乎不為人所記憶,施奈德仍指出烏克蘭其實是個「典型」(typical)、且獨特的歐洲國家。他以各時期的烏克蘭歷史為例,指出烏克蘭與歐洲發展歷史進程中的相似性與歧異性。例如烏克蘭同樣有非常長的基督教信仰歷史,但基督信仰在當地的多元性,以及猶太教和伊斯蘭教等宗教信仰並存的現象,卻又是一般歐洲國家的信仰歷史中少見的景況。

第一次世界大戰後,烏克蘭開始了獨立運動,但因為俄羅斯革命的成功以及蘇聯的誕生,使烏克蘭的獨立運動最終走向失敗。烏克蘭後來成為史達林及希特勒這兩名獨裁者所爭奪的中心:史達林藉著烏克蘭創立了蘇聯,而希特勒則希望利用烏克蘭在東歐成立新的德意志帝國,這段歷史也使得烏克蘭飽受摧殘。直到1991年蘇聯解體後,烏克蘭才成為一個獨立國家。

施奈德指出,許多居住在烏克蘭的人們幾乎都經歷過上述那段歷史,因此在2004年橘色革命和2014年的烏克蘭危機中,大批烏克蘭人站上街頭抗議,為的便是避免烏克蘭重新落入被俄羅斯把持操控的狀況。因此施奈德認為,這些經驗似乎強化了烏克蘭人民的自我意識,縱使外面的世界不熟悉烏克蘭,但他們十分清楚自己是誰。

Applebaum附和了施奈德的說法。有趣的是,她指出烏克蘭和俄羅斯有諸多親密之處,諸如語言、歷史或文化等,但烏克蘭對於帝國、專制和獨裁的反彈卻非常強烈。不同於俄羅斯,烏克蘭的國家認同中,「我們是誰」與民主價值緊密相連,這也反映在烏克蘭對加入歐盟的渴望之中。

此外,Applebaum認為烏克蘭似乎毫不猶豫地在族裔國族主義(Ethnic nationalism)和公民民族主義(Civic nationalism)之間選擇了後者。因此在Applebaum看來,「作為一個烏克蘭人」並非成為了這個民族的一員,而是成為群體(community)中的一份子。

對於普丁來說,世界上並不「存在」烏克蘭。普丁的腦中存有一種幻想(fantasy),他在腦中取消了烏克蘭的存在,並將烏克蘭人等同於未能回歸的俄羅斯人。

俄羅斯與烏克蘭的「存在」之爭

從施奈德和Applebaum的討論中,聽眾們能從烏克蘭的發展歷史中理解到烏克蘭的獨特性,特別是烏克蘭人們對於民主的體認和行動力,與他們的文化多元性和國家發展歷程似乎有密切的關係。但為什麼俄羅斯對烏克蘭如此執著?以及歷史學家們如何理解這場戰爭?

哈拉瑞提供了一個十分有趣的觀點:「我想這場戰爭攸關的,是烏克蘭的國家『存在性』(existence)問題」。

因為他認為對於普丁來說,世界上並不「存在」烏克蘭。普丁的腦中存有一種幻想(fantasy),他在腦中取消了烏克蘭的存在,並將烏克蘭人等同於未能回歸的俄羅斯人。而阻止回歸順利發生的原因,則是因為一些外部的因素,例如納粹的阻止等。哈拉瑞認為這類的幻想支持了普丁入侵烏克蘭的正當性,並在開戰後期待烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelenskyy)會放棄烏克蘭。軍隊會投降,而人們會向俄羅斯的坦克拋出歡迎的鮮花。然而因為這個幻想並未成真,哈拉瑞認為在此意義上,普丁早已輸了戰爭。相反地,烏克蘭國的存在之爭,反而大獲全勝,因為世界各國如今皆已一種非常「真實」的方式認識了烏克蘭。

也是基於此,哈拉瑞認為有一些更深層的影響正逐漸發酵,例如西方世界長期以來的分裂,對他來說似乎有了轉機。如同Applebaum先前曾提及的族裔國族主義和公民民族主義,便是兩種截然不同的國族主義形式。哈拉瑞認為西方世界已被捲入一場左/右、自由/保守的文化戰爭(culture war)中,而這些問題皆圍繞著國家主義和自由主義的價值內涵。人們因此認為自由主義和國家主義是對立的,並且必須在兩者之間做出選擇,這便構成了西方文化戰爭的根源。

然而哈拉瑞以烏克蘭的例子告訴聽眾,「這並不是真的」,人們不需要將之視為對立的兩個詞語。舉例來說,國家主義不該是去仇視外來者,相反地,重點應該在於去愛你的同胞和鄰人。如此一來,自由價值以及愛國主義似乎便有結合的可能。哈拉瑞認為這是他從這場戰爭中得到的一個重要體悟和改變,並指出這也許是結束西方文化戰爭的機會:也就是忘記國家主義和自由主義之間的矛盾,因為它們的共同敵人,應該是普丁所展現出的那種人物形象和意識型態。

隨著戰事陷入膠著,戰爭的第二階段帶來更加密集的隨機戰火騷擾,並且一反原來的承諾,平民也成為了俄羅斯軍隊的攻擊對象。

幻想破滅之後:當下的烏克蘭

只是正如哈拉瑞所說,普丁的幻想在開戰後隨即破滅。烏克蘭人並未以鮮花夾道歡迎,俄羅斯遭受到預料之外的抵抗,延宕了俄羅斯原來的攻佔計畫。那麼在原來的計劃A失敗、而普丁仍堅持不肯退兵,戰事如今被迫延長,進入了施奈德所說的第二階段。

但施奈德認為,事實上俄羅斯人並未做好長期征戰的準備,包括連普丁自己也是。例如烏克蘭軍官Igor Chanayev便指出,這個結果乃是因為普丁對情勢的錯估。普丁認為烏克蘭會發生和2014年烏克蘭危機時相同的狀況,因為當時的確有些城鎮自願被俄羅斯佔領,因此普丁認為能在沒有衝突的情況下在兩天內攻占基輔。

而正是因為普丁的「幻想」,俄羅斯政府也未多花心思讓人民準備戰事,這個結果一部份便展現在俄羅斯媒體開戰以來的遲鈍上。隨著戰事陷入膠著,戰爭的第二階段帶來更加密集的隨機戰火騷擾,並且一反原來的承諾,平民也成為了俄羅斯軍隊的攻擊對象。哈拉瑞認為,普丁的行為和他所展現出的特質,其實是獨裁者的基本問題,也就是與現實脫節。並且因為沒人能夠讓他看見真相,那些謊言或者幻想最終取代了現實,他也就更不可能承認自身錯誤。

這場戰役將可能扭轉烏克蘭和俄羅斯人民之間原來的緊密關係,並埋下仇恨的種子。甚至若以更宏觀的視野來看,哈拉瑞認為普丁正拽著全世界回到以叢林法則為準的生活去,也就是戰爭年代中。

抉擇與歷史中的神話(myth)

如同柏拉圖的《共和國》中所描繪的,施奈德認為普丁彷彿位高權重的君王,聽不進他人的說法。但普丁的一意孤行,對施奈德來說不僅是如此而已,他認為這反映出了長期糾纏於人類歷史中的一個困境,或者說一個必須面對的抉擇。而這個困境事實上反映出人類過去的歷史,也就是它似乎是有物質性基礎的。因此人們如何去定義或面對這些歷史(以及這些歷史延伸的紛爭)將會影響它最終的結果。

以烏克蘭危機為例,施奈德認為普丁所鑄造出的歷史神話──烏克蘭和俄羅斯是一體的,正是現今困境發生的關鍵原因。並且對於這些神話的相信,以及對於自身歷史定位的執著,也促成了普丁的每一步行動:普丁認為這將幫助他成為人們記憶中的偉大俄羅斯領導人。因此普丁並不那麼在意士兵的傷亡,或是俄羅斯經濟和其他利益上的受損。施奈德認為,人們需要更多足夠強硬的政策或方式,來迫使俄羅斯內部能夠產生一場有效、且有機會傳達給普丁的對話。

然而危險的是,哈拉瑞認為這場戰役將可能扭轉烏克蘭和俄羅斯人民之間原來的緊密關係,並埋下仇恨的種子。甚至若以更宏觀的視野來看,哈拉瑞認為普丁正拽著全世界回到以叢林法則為準的生活去,也就是戰爭年代中。因為普丁打壞了自1945年以來國與國之間的普遍共識:「大魚吃小魚」這般弱肉強食的事情,是不可被接受的。

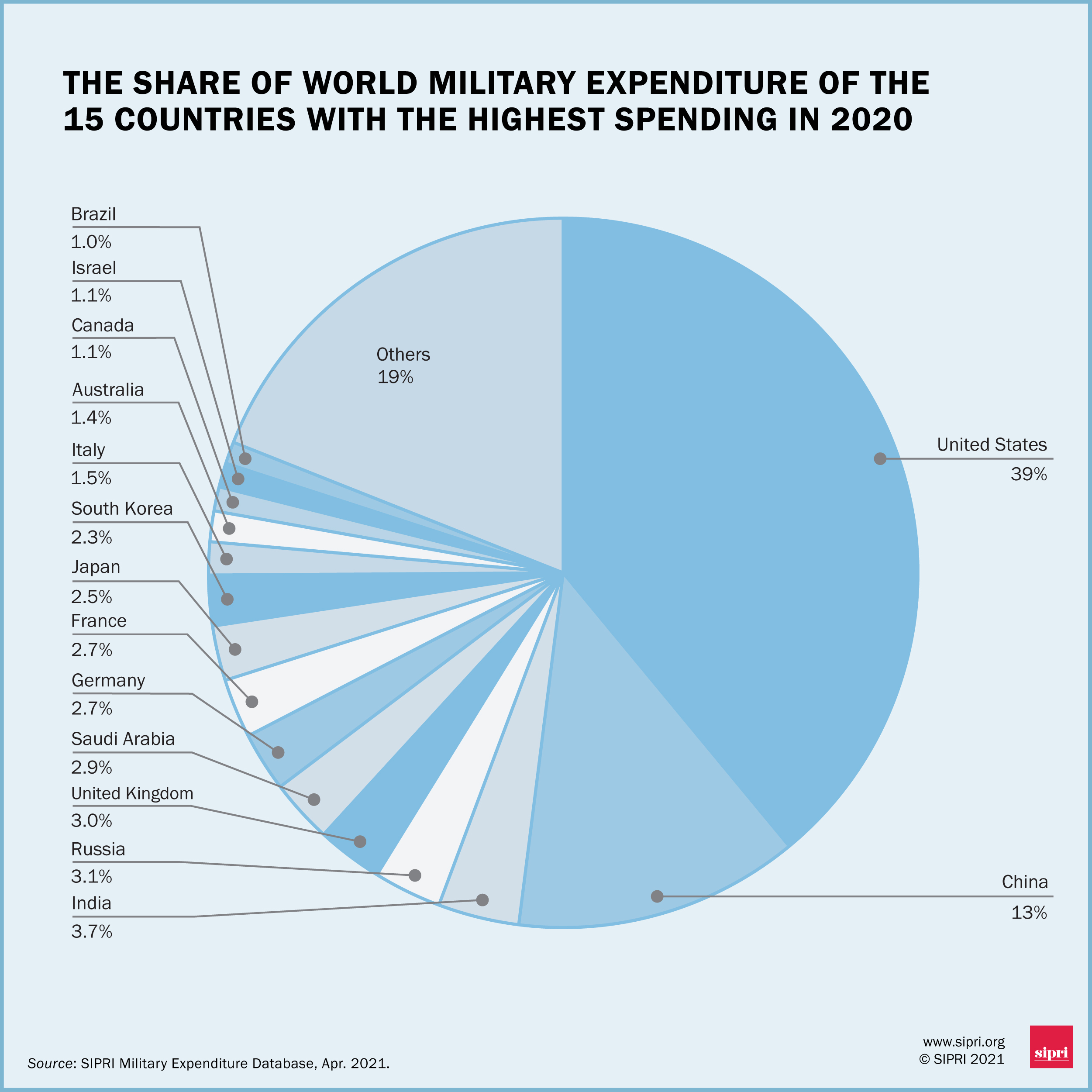

以現今各國的國防預算比例為例,哈拉瑞指出,根據2020年的統計,世界各國的平均國防預算,大約佔整體國家預算的6%。而在歐洲,比例則是3%。哈拉瑞認為,從歷史發展的角度來看,這些數字低得驚人。而正是因為對於和平的共識以及整體軍事預算的降低,促進了當代人類世界的發展。包括健康照護體系或教育體系得以穩定存在等。然而隨著俄羅斯入侵烏克蘭,周遭國家將可能提升他們的國防預算,例如德國便立刻將國防預算調為雙倍。哈拉瑞憂心的表示,倘若這些事情持續發生,地球上的每一個人將為此付出代價。

二戰以來,人們從大屠殺和納粹經驗中汲取教訓,而由這些經驗轉化出的詞彙和道德邏輯,支持了歐洲和北美等國家,在二戰後打造出一個更好的生活準則。然而俄羅斯正在翻轉這一切。

德國、歐洲一體化(European integration)與俄烏之爭

但在入侵烏克蘭發生的數週之前,政治人物對於俄烏衝突的態度仍持保守態度。Applebaum認為這是因為人們已經習慣了長期的和平,因此看不見週遭正面對的潛在威脅。她以數週前參加一個德國電視節目的會談為例。當時,她在電視上主張若想要和平持續,德國應該軍援烏克蘭,然而她的說法當場被三位德國的政治人物否定。因為他們認為這事情僅能透過和平管道解決,德國不能參與任何歐洲的戰爭。Applebaum就此拋出了一個疑問,究竟這類說法的根源為何?

對此,施奈德以歐洲一體化的發展歷史為例嘗試回應。他認為帝國時期結束後歐洲逐漸朝向一體化發展,一體化使得歐洲無論在經濟或文化層次上皆大幅提升,同時也促進了歐洲的和平與繁榮。而烏克蘭皆看在眼裡,因此烏克蘭自2004年以來積極申請歐盟會員。他們將歐洲置於他們思想的中心,即使他們為此面對諸多的掙扎。

施奈德主張,從歐洲的發展歷程來看,一體化或者帝國作為兩種截然不同的可能選擇,俄羅斯至今仍選擇站在帝國的那一邊。因為俄羅斯目前的國家建構,例如它內部的整體政治權力分佈,仍反映出一種帝國的特質:「(它的存在)皆是為了討領導人的歡心,但讓人民分散的」。然而歐洲一體化的過程,從經濟上的合作、到政治,如今它也必然牽涉到了歐洲的安全防衛問題。既然歐洲要成為一個自由的整體,它必須要有能力保衛自己,並且保衛願意守護這份價值的人或國家,而歐洲、特別是作為領導國家之一的德國,責無旁貸。而如今看來,烏克蘭似乎正在提醒並且捍衛歐洲價值的重要性與意義。

「你們也不需要害怕如果舉起一把槍,或是提高音量,別人就會覺得你們是納粹。我們知道你們不是。我們需要德國做的,是站出來領導大家。」

施奈德特別點出了「納粹」與「大屠殺」一詞被普丁誤用一事,特別是當普丁說出,他的入侵烏克蘭行動和「去納粹化」(denazify)有關。施奈德表示,許多人都對普丁的這個說法表示不解,特別是這場戰爭被以「去納粹化」為名,但它的目標卻是要去殺掉一個猶太總統、然後毀掉該國的民主,人們認為這當中必定有什麼事情搞錯了。但施奈德認為這當中的意義遠超於此,他進一步指出,俄羅斯事實上是在破壞人們所建立的言語和道德邏輯。二戰以來,人們從大屠殺和納粹經驗中汲取教訓,而由這些經驗轉化出的詞彙和道德邏輯,支持了歐洲和北美等國家,在二戰後打造出一個更好的生活準則。然而俄羅斯正在翻轉這一切。因此施奈德認為,人們會逐漸從烏克蘭危機或普丁身上中理解到這件事,以及當中的嚴重錯誤:「他(普丁)不僅是在殺人,更是一種憤世嫉俗的虛無主義(cynical nihilism)」。

哈拉瑞表示,作為歷史學家,他經常會注意到過去如何影響現在和未來;然而他想對德國說:「作為一個歷史學家,一個猶太人和以色列人,我們知道你們不是納粹。你們不需要反復證明這件事。你們也不需要害怕如果舉起一把槍,或是提高音量,別人就會覺得你們是納粹。我們知道你們不是。我們需要德國做的,是站出來領導大家。德國現在是歐洲的領導國之一。如果你們真的想要修復納粹德國曾經犯下的錯誤,你要做的不是假裝中立,或站在一旁,而是站在戰線的最前端,為了自由,為了民主而戰。這才是對納粹罪刑最好的贖罪」。

民主和自由等價值的履行,必然伴隨著可能的風險,因為它們並不會自動被實現或永久保存。而在某些時刻,個人的選擇對於這些價值的存續將變得至關重要。

和平主義和歷史教訓

Applebaum認為,對和平主義價值的信奉阻止了德國人和大多人歐洲人採取行動;然而她認為這是錯的,人們應該要挺身推翻暴政,阻止大屠殺的發生。但哈拉瑞提醒,人們不應完全拋棄和平主義,而是應該在戰爭開始前,盡一切力量阻止它。特別當這場戰爭和擁有核武能力的超級強權有關時,哈拉瑞認為人們便應該特別小心。因為當獨裁者看見一個自由和民主的國家想盡辦法避戰,或是尋找一切外交手段停止爭戰,對那些獨裁者來說,這僅是種懦弱的展現。

但哈拉瑞鼓勵人們,他認為這並不是懦弱。只是他主張人們應該有一個共識,也就是當別無他法時,人們必須面對現實,甚至使用武力。而哈拉瑞認為現在正是那個時刻,人們無須再為了其他的日子繼續等待或準備自己,因為那天已經來了。而這一切對哈拉瑞來說,似乎全歸功於烏克蘭人。

施奈德則以另一個角度切入。他認為民主和自由等價值的履行,必然伴隨著可能的風險,因為它們並不會自動被實現或永久保存。而在某些時刻,個人的選擇對於這些價值的存續將變得至關重要。施奈德同樣認為那正是此刻,特別當烏克蘭正以肉身和俄羅斯搏鬥時,這些價值的樣貌變得呼之欲出且更易辨認。甚至烏克蘭的戰鬥,對施奈德來說,都能夠說是在替人們延長我們所擁有的生活,並給予我們機會進行反思。

「我認為如果這個非常糟糕的時刻,仍具有一種積極意義,那將會是:烏克蘭人幫助了我們去想像如何擁有各種不同的、更好的未來可能性」。

必然(inevitability)與「世界正在變好」

只是Applebaum指出,人們對於世界進程的預設往往會阻止我們的行動。也就是說,人們傾向於相信世界正在變好,進而可能察覺不到危險正在逼近,施奈德將之稱為「必然的危險性」(the danger of inevitability)。例如人們可能會預設,烏克蘭能夠在不採取任何行動的狀況下存活,或是所有的事情會朝著它應然的方向前進等。

但施奈德認為這揭露了當中一個對歷史或世界進程的思考謬誤。一方面,他指出1890年後共產勢力的衰退以及1991年蘇聯解體使得人們傾向認為世界已沒有除了資本主義之外的其他可能性。甚至許多歐洲人認為,資本主義會自動帶來民主。然而施奈德指出這是一個過於鬆懈的想法,並且意味著人們已習於將民主交付給市場邏輯決定,但從中國、俄羅斯以及其它極權國家的例子中可以證明,威權主義同樣與資本主義相契合。另一方面,施奈德認為更糟的是,如果人們習於將自由託付給一些非人(impersonal)的力量,人們會逐漸忘記自由的真諦,也就是要將自身的力量掌握在手中,而非外於自身的他者。倘若這個狀況發展到極致,如同現今的俄羅斯一樣,人們將更加難以反抗。

因此施奈德也呼籲人們,改變的第一步便是要去看見烏克蘭抵抗行動中的價值,包括歷史如何掌握在人們的手中,以及自由和民主為何不是一個自然發生的「進程」。而另一個同樣危險的概念還包括「命運」(fate),例如烏克蘭的命運是和俄羅斯在一起的等等這類的言論。因為這類的獨裁者幻想,將會迫使人類的未來必須要按照他所打造的單一渠道發生。因此施奈德重新提倡了創造力和想像力的重要性,人類必須要能夠去想像多元可能的未來:「我認為如果這個非常糟糕的時刻,仍具有一種積極意義,那將會是:烏克蘭人幫助了我們去想像如何擁有各種不同的、更好的未來可能性」。

甚至,哈拉瑞以烏克蘭的歷史發展為例,即使烏克蘭過去很長時間以來都生活在極權政體下,或者烏克蘭並不具備太多國家發展的優勢條件,烏克蘭人仍積極捍衛自我權益。也就是說,他們並未順應普丁所幻想出來的、烏克蘭的命運。因此哈拉瑞認為,人們永遠擁有選擇。因為歷史可能會影響現在,但不可能「決定」現在或未來。

結論:下一步行動在何方

演講的最後,學者們提出了數種人們可以投入行動支援烏克蘭的方式。縱使僅是捐款,它都可以是行動的第一步。如同哈拉瑞所說的,這些開始的第一步將可能串連起無數有力量的後續行動。甚至是上街參與反戰遊行,或在網路上替烏克蘭發聲,也都可能因為政治人物觀察到大眾輿論的風向,進而影響國家的決策方向。

對於身處台灣(和亞洲)的我們來說,烏克蘭的戰火看似遙遠,然而筆者也注意到一些NGO自主協助集中有關援助烏克蘭人民的資訊,幫助有意願的民眾能夠快速找到可信賴的捐款機構。甚或包括一些知識轉譯的工作,如講座側記、資訊翻譯或協助將那些新聞與影片分享出去等,都可能喚醒你我身邊人的注意,並且幫助更多需要正確資訊、沒有媒介的人取得消息。所謂星星之火,可以燎原,如同這場演講嘗試呼籲的,祈願這些微小的行動與善意終將帶來平安。

延伸閱讀:

《人類大歷史》作者哈拉瑞:烏克蘭危機與人類歷史的方向

為什麼我們無法阻止戰爭?七本書帶你看見普丁之戰與烏克蘭之殤

塔拉斯 · 比盧斯:從基輔寫給西方左翼的一封信

Be First to Comment