文 / 李一冰

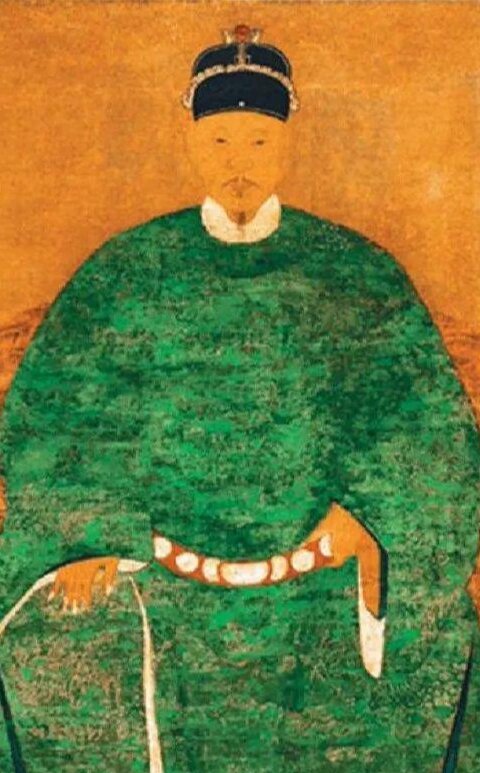

編按:明監國魯王薨逝金門後,「中華民族反抗滿清的努力,雖然還在海外臺灣支留一脈,但明室朱氏的江山,無論在實質上、形式上就都完結了。」回看國亂身愁之中,魯王如何在應對亂世風雨飄搖?在人生最困頓的時期中書寫魯王生命與精神的李一冰,又怎樣與他書寫人物的生命之間產生深刻連結?⋯⋯(*本文摘自《冰心玉壺:李一冰文存》)

一

永曆十六年(清康熙元年,一六六二年)九月十七日,明監國魯王薨逝金門;他是南明帝王中最後去世之一人,「一葉落而天下秋」。自他之死,中華民族反抗滿清的努力,雖然還在海外臺灣支留一脈,但明室朱氏的江山,無論在實質上、形式上就都完結了。這一年,在明末復國運動中,真是最最不祥的年頭,開春以後,被自緬甸擄回的昭宗永曆帝,即為漢奸吳三桂縊殺於昆明市郊;五月,又有延平王鄭成功病死東寧(臺灣)的噩訊;當時年已五十四歲,畢生流亡盡瘁的魯王,際此西南殿折,東海庭擢的劇變,既無力量挽救那狂瀾既倒的世運,因而憂傷絕望,更禁不住這天崩地坼的打擊,在那混亂的煢獨之中,便寂寞地撒手人寰,卜葬於金門的大武山麓。

魯王之死,就其本身來說,復國的素志未酬,帶著遺恨病死海外,結局不能不算淒涼;但如以他來比較南明其他三帝,則他的命運顯然已是其中最好的一個了。第一是他在位的壽命最長,自乙酉(一六四五年)監國浙東起以至薨逝,首尾十有八年,中間雖曾一度取消監國名號,但為時未久又奉永曆詔命恢復的。而永曆只有十六年,弘光、隆武都不過兩個年頭,在位實足一年而已。第二,南明帝王的下場也以他為最好。南京淪陷後,安宗弘光帝是被清帥豫王擄解北京,就死闕下的;紹宗隆武帝則是在奔避追兵的長汀道上被殂的;昭宗永曆更於受盡緬酋的欺凌後,死在世受國恩的漢奸之手;在那一個痛苦的時代中,亡國的君王莫不死於非命,唯有魯監國得正首邱,遭遇的確不壞。

二百九十餘年後的今日,遙想卜葬在金門大武山頭的魯王陵墓,雲樹蒼蒼,昔年海上日落,領導此一「血濺鯨波」之民族生死鬥爭的王者,其烈膽雄風,又不禁重行回漾人心,致其無限的懷想。

弘光元年(一六四五年)乙酉五月,清兵強渡長江成功,攻陷南京,危亡的烽火從此燃及江南,人心震盪蜂起,對入侵的滿人盡其最後的抵抗。

二

魯王以海,字巨川,號恆山,太祖第十子荒王檀十傳裔孫。崇禎六年(一六三三年)封鎮國將軍,十五年(一六四二年)流寇攻陷山東兖州,他的哥哥魯王以派和以洐、以江同日死難。十七年二月,京城危亂之際,莊烈帝便依倫序,詔以海嗣襲王封。不久北京淪陷,魯王避兵南下,當時福王開國南都,他便以弘光之命徙封江廣,暫駐浙江的台州。魯王以海的為人,明史譽之為:「天姿粹朗,賦性慈易,能詩,諳歌律。」依照這樣的氣質,倘逢太平盛世,他正是個忠厚溫雅的王孫,也許可以安富尊榮,沒世而不聞於時。然而,不幸遭逢到國破家亡的變亂,這秉賦著明太祖血統的皇族,便毫不躲避時代、歷史、祖宗和人民所賦予的使命,在浙東群臣擁戴下,不屈不撓地站立了起來。

弘光元年(一六四五年)乙酉五月,清兵強渡長江成功,攻陷南京,危亡的烽火從此燃及江南,人心震盪蜂起,對入侵的滿人盡其最後的抵抗。這時候浙東各郡縣的縉紳遺臣和一般熱血鼓蕩的士子,也紛紛聯絡地方駐軍領袖,組織義軍,保衛錢江,同時又鑒於安宗北狩,大位猶虛,所以在義軍領袖們的合議之下,決定迎奉駐在台州的魯王出來監國,其時他正害著很厲害的脾癰症,臥疾在床,但因時危勢亟,所以迎使蒞門,他即不顧病體,乘輿趕到錢塘江邊的紹興,在前線誓師拜將,正式組織抗敵禦侮的戰鬥政府。

監國之初,浙東局面,本還大有可為,京、杭雖已先後淪陷,但長江兩岸特別是太湖地區各縣鄉鎮,都全在不與敵人妥協的義軍手上,朝氣蓬勃,人人有毀家紓難的決心,浙東擁戴的群臣,雖然大抵都是不諳兵事的遺臣耆紳和士子,然而,他們在社會上有著非常堅強的號召力量,若是善加運用,人力和財力的集結是沒有問題的。而且,魯王監國後不久,鄭芝龍兄弟和黃道周、張肖堂等擁戴唐王聿鍵,稱帝福州,是為隆武,閩浙地域毗連,唐、魯二王誼關叔姪,照理,這兩大陣營之聯合抗敵,外禦其侮,應該是非常自然的歸趨,若使當時內聯閩浙,外合江南義旅,再加以其時清兵主力尚在西北追逐流寇,江南實力空虛,以此聯合的力量,整師北向,實在不難進窺三吳,規復南都的。

可是,事勢推移,未能盡如理想,政治的內容尤其詭譎複雜,每每竄出理性的範圍之外。即如魯王的監國,出於地方領袖的推戴,但至監國政府成立,浙東一切事權就換了一個面目,自起義群臣以至魯王本人,無不受制於一個手上兵力最大而跋扈萬分的軍閥方國安,他名為參與義舉,事實上只是來爭奪餉地,把持朝政,擁兵自娛,優游江滸,從不以殺敵為志。而浙東地瘠民貧,方兵劫餘之後,原來的義軍便根本無從獲取餉糧的供應了,空抱渡江殺敵的雄心,莫說軍備,連得日常的兵食也成問題,終至窮餓街頭,變成了一群丐卒。同時,弘光朝中的權奸馬(士英)、阮(大鋮)又躲在方國安營中,百般挑撥離間,製造事件,引致浙閩雙方「唐魯正統之爭」,遂使叔姪鬩牆,形同敵國。

魯王之於鄭彩的橫暴,若說他是懦怯,未始不可,但是,在那個環境之下,要從強敵之前求取國家民族一線生機,則他那痛苦的隱忍,堅定的毅力,實在是更高的智慧,最難的修養。

三

在這個只講力量,失卻重心的朝局裡,效忠魯王的只是一些無拳無勇的文臣。監國生長宮邸,秉性又太仁柔,其時年紀也還只三十多歲,向來沒有政治經驗,積此種種緣因,不但無法控制朝局,只能一切都聽命於武夫的「恣睢排奡」,無法及時振作(黃梨洲語),甚至他那時候又不能擺脫明代的宮廷傳統,他寵任外戚張國俊和內侍客鳳儀,而這外戚和太監卻交結權帥,招權納賄,無所不為。魯王並非不知利害,只是當時他太軟弱,無力自拔。這一段經過我們不必為他諱言,蓋因自浙東失敗以後,十餘年抗戰求生之中,他的左右再也沒有弄權的外戚,再也沒有交通外臣的內監了,由此可以看出他之勇於接受失敗的教訓。比之永曆帝到了竄身蠻荒的地步,仍為幸臣馬吉翔、太監李國泰所操縱、所擺布,始終不能及時英斷,魯王總要較勝一籌。

浙東的局面,就在那種強凌弱,親相間,跋扈武夫克剝忠貞的情形下,維持不到一年,終為敵人乘旱渡江,方軍叛變而整個敗毀了。

然而浙東群臣都明白,這不是魯王的過失,魯王並非不能為明主,只是明末軍人荒敗,鴟張的風氣,劫持了整個朝局之故,魯王固然無力獨振乾綱,袞袞朝士又何嘗能與這種跋扈成習的武夫抗衡是非哩!所以,雖然浙東敗覆,魯王並未喪失人心。

但看監國自江門避逃出海,立為富平將軍張名振率部來迎,而且當年起義大小臣工,都先後紛紛從亡追扈於海上,其著者如熊汝霖、鄭遵謙、錢肅樂、張煌言、黃宗義等,都是忠心耿耿,富有經略的人物。他之得人,他之為人愛戴,從這種地方是很可以看得出來的。

四

魯王在浙海被拒於盤據舟山的軍閥黃斌卿,而張名振原守石浦地小兵弱,既不適於駐蹕,不得舟山的合作,也就沒有重建海上行朝的力量。其時,恰逢福建方面鄭芝龍降了滿清,他的侄子鄭彩不願跟從事敵,聞訊之下,即率領戰船四百,來浙迎奉魯監國移蹕廈門,相繼進取。

鄭彩所部閩軍,聯合從亡的浙江義旅,決定先自反攻福建沿海各郡縣著手,首即進擊海澄,旗開得勝;再攻漳浦,又告克復,此後克琅江、連江,續攻福州,雖遭失敗,但隨又連克永福開清諸縣,羅源寧德及福寧州的清守紛紛來降。

魯王至閩以後,在「力量即是真理」的原則下,當時一切軍國大政,便又全操於鄭彩之手,這位鄭羽公雖然大節無虧,但跋扈一如其他的武夫,恣肆橫暴,凌虐同僚,目空一切,尤其地區觀念很重,蓄意欺侮浙軍的領袖,因此,在反攻事業上的合作,不能盡如理想,何況兵力單弱,後援不繼,所以雖然開始時期屢克名城,但都不能長期確保,旋得旋失,匯合不成一個整個的局面,另一方面,鄭彩因受部下的挑唆,後來竟至悍然殺戮浙籍大臣東閣大學士熊汝霖,和興國公鄭遵謙,專橫殘暴,達於極點。

然而監國魯王仍以國事為重,痛苦地隱忍一切。熊鄭被殺,他不但不敢詰責,甚至連恤典的表示也怕鄭彩不歡而未行。此時在他左右的老臣,唯錢肅樂一人,在這種環境之下,君臣相見,時常只有涕淚盈眶,無言飲泣,肅樂說:「朝衣拭淚,昔人所譏,臣不能禁。」他們孤苦的心志,由是可見。

此後清兵援閩者大部開到,旋失旋得的若干縣城,即轉入下坡,紛紛告警,紛紛陷失,錢肅樂憂傷觸疾而死,鄭彩到了那時,眼看大局無望,便逕自退出廈門,棄魯王於不顧,自行避往沙埕去了。

於是魯王兀在海上漂泊,浮游於壺江琅琦各處,莫知所歸。

魯王之於鄭彩的橫暴,若說他是懦怯,未始不可,但是,在那個環境之下,要從強敵之前求取國家民族一線生機,則他那痛苦的隱忍,堅定的毅力,實在是更高的智慧,最難的修養。

魯王君臣流亡海上三年,至此始得舟山片土,正式恢復監國行朝。首建太廟,落成之日率大臣祭謁,魯王深感復國之難與年來漂泊伶仃的辛苦,不禁涕淚縱橫⋯⋯

五

福建沿海的經略,失敗不久,監國正苦茫無所指之日,幸而原先留在浙海上的張名振等適於此時克復了健跳,便前來迎接魯王重返浙江,並聯合浙中諸將阮進、王朝先、黃大振等一致聲討拒納監國,據地自雄的舟山黃斌卿,舳艫千艘,進圍該島。在那個力量才是真理的時代裡,跋扈的黃斌卿只對力量低頭,他自計無力抵抗海上群雄,這才上章待罪。然而魯王卻諭令各將,應該宥其既往,接受他今日的歸命,並力禁諸將攻劫。

魯王君臣流亡海上三年,至此始得舟山片土,正式恢復監國行朝。首建太廟,落成之日率大臣祭謁,魯王深感復國之難與年來漂泊伶仃的辛苦,不禁涕淚縱橫,回顧輔臣張肯堂,感喟萬千地說道:「昔高皇帝以布衣起兵建業;先皇帝亦愛勤天下,而卒遭淪陷;憫予小子,播遷無地,不能保浙東數郡,以延廟食,能不痛心!」侍從左右的臣下,聽了此言,無不哭泣起來。

舟山的朝局,大抵由定西侯張名振總綰一切,魯監國端拱受成,不加任何牽制;實在有中國帝王之優良的風度,所以定西侯得以專心致志於整軍經武,擴充船舶兵員和武器,上下一心,作充實軍力之最基礎的工作。

然而即使是在以舟舶為「水殿行朝」的漂泊之中,魯王和一班文學大臣並不忽視教育文化的工作。黃梨洲《行朝錄》說:「吳鍾巒(禮部尚書)漂泊所至,試其士之秀者,入學,率之見上,襴衫巾條,拜起秩秩。」如徐芳烈《浙東紀略》說紹興兵變之日,縣學正在考試生童,試官出題方半,叛軍且已臨門,從這種地方可見,監國政府雖然受制於跋扈的武夫,但魯王及其若干大僚從政治的縫隙中,無論何時都不疏懈其教育文化的根本事業,這風氣,也著實足以令人嚮往。

舟山整軍經武,必令滿清政府寢食難安,所以,為時不足兩年,清帝即特詔閩浙總督陳錦會合三省大軍,分三路包抄前來圍襲舟山。無論舟山行朝的君臣,如何上下文武通力合行,敷設新謨,然而舟山地方小,兵源少,財用支絀,聯絡困難,種種自然條件的限制,以兩年的時間發展,縱有成就也是有限,如何能夠抵擋竭江南三省之力的清兵——戰爭,無可奈何地總是一種力的競賽,力弱的一方就非承受失敗的命運不可。

張名振的戰略是派海上最負盛名的阮進水師守衛舟山的大門——蛟門,他自己則率領部分軍士繞道往襲敵後的吳淞,以紓解臨頭的危機。魯王親督名振大軍同行,當出發時,近侍中有人建議舟山城危,應招監國的兩位世子——弘柵、弘棟上船同行。名振說:「如此恐使守土者寒心。」監國也不堅持,後來,舟山淪陷,魯監國的元妃世子全部殉難城中。張蒼水詩所謂:「椒塗玉葉填眢井,甲第珠璫掩劫灰。」即是詠此。

從這種國而忘私的襟抱,我們不能不對魯王敬仰。

六

魯王君臣既失舟山,唯一的出路只有南奔福建,往投雄據金門的鄭成功。魯王親函成功乞援,他說:「余與公,宗盟也。平居則歌行葦之章,際難合賦鶺鴒之什。公其毋吝徧師,拯此同患。」

成功不但竭誠加以招待,致送贄儀千金,紬緞百端,從臣也都各有所贈。以宗正府府正之禮晉見。不過對於反攻舟山,他卻認為暫非成熟的時機,他心中醞釀著更偉大的復國計畫——北征金陵,南下揭陽,與西南的李定國以及浙軍領袖的張(名振)、阮(駿)等會合整個力量,分頭進取。

魯王入閩以後,即由鄭氏安排,駐蹕金門。後來因永曆帝的詔使至閩,成功以魯王尚擁監國的虛號,於政體上對西南非常不便,所以曾勸告他正式宣告自動撤銷這個名號,但是浙江的遺臣故老猶多,浙軍也未完全垮敗,為維繫人心,魯王沒有答應成功這一建議,因此雙方不免隔膜,他在金門的境況,非常蕭索清寒。

此後,浙軍張名振、張煌言等即分鄭部聯兵三入長江,駢肩作反攻金陵的戰鬥。魯王也感到復國的前途,唯在容忍、退讓與合作,所以不久就上表永曆皇帝,自動取消監國!但昭宗復詔,仍舊命他恢復監國的名號,以維繫東南的人望。

至永曆十六年,明朝的國運瀕臨絕滅的頂端,昭宗既被弒於西南,而延平又繼逝於臺灣,一時天崩地陷,既失正位,又摧梁木,忽然到了群龍無首的瓦解邊緣。於是福建方面卓具見識的若干元老,如盧若虛、辜朝薦等便發動擁戴魯王繼正大統,收攬殘局。

然而那時候閩臺之間,已生裂痕,鄭襲、鄭經叔侄為一班政客所離間,正在醞釀內戰,自然無心顧此,而且,閩中勳鎮又不願聽命於一個來自浙東的「主上」,所以,不但此一提議,僅如曇花一現,且使魯王因此遭人嫉視,環境非常艱處,隨時有不測的威脅。故在此時曾擬離開福建,北歸浙江,往台州臨門去就依他那「始終為魯」的舊臣張煌言。但煌言則以地在「與死為鄰」,敵人環伺之險境,恐怕不甚安全,只有勸他留意「不因虛名而賈實禍」,不如移寓海山或沙埕等毗鄰浙境的荒瘠山區,韜光斂跡為妥當。

然而在此不久,監國魯王終因禁不住國亂身愁的刺激,為貧窮和憂患所煎迫,以五十四歲的鼎盛春秋,病逝金門。

翌年春,張煌言遣使金門祭奠,他所作祭表,典麗沉哀,頗為後人傳誦。摘錄曰:

伏以龍逝橋陵,璁珩結攀髯之痛,麟遊闕里,桐圭含解紱之悲;況欲執羈靮而無從,只覺納管籥而莫逮,魂銷閩嶠,淚灑越臺。……雖潛邸依斟,膽薪彌厲,而許田易鄭,髀肉漸生,方期再回靈武之鑾,誰意遽返蒼梧之駕,八音曷密,百里震驚。

臣才愧鄒、枚,任同種、蠡,十九年之旄節,屬國不殊;廿四郡之鼓旌,平原無恙。恨哭庭而未效,嗟掃墓以何時。投璧還秦,早慚孤偃;扁舟去越,敢學鴟夷。徒蘊扛鼎之懷,逾抱號弓之慟。

嗚乎!薇垣墜曜,楓陛垂霾。穆王馭駿以來歸,已孤此願;望帝化鵑而猶在,莫慰餘思。

魯王辭世於民元以前二百五十年,今年(一九五四年)的農曆九月十七應為他的二百九十三年忌。浩浩南海,鬱鬱忠魂,撫今思昔,對於這麼一位不屈不撓,忍讓為國,犧牲一己領導民族復興運動的歷史人物,不禁低徊讚嘆,遙寄其無限的敬意與感念。

延伸閱讀:

李雍/我的父親李一冰

林載爵:重現李一冰——《冰心玉壺:李一冰文存》和《南明一孤臣:張蒼水傳》

《斷裂的海》:小三通,通往何方?

| 閱讀推薦 |

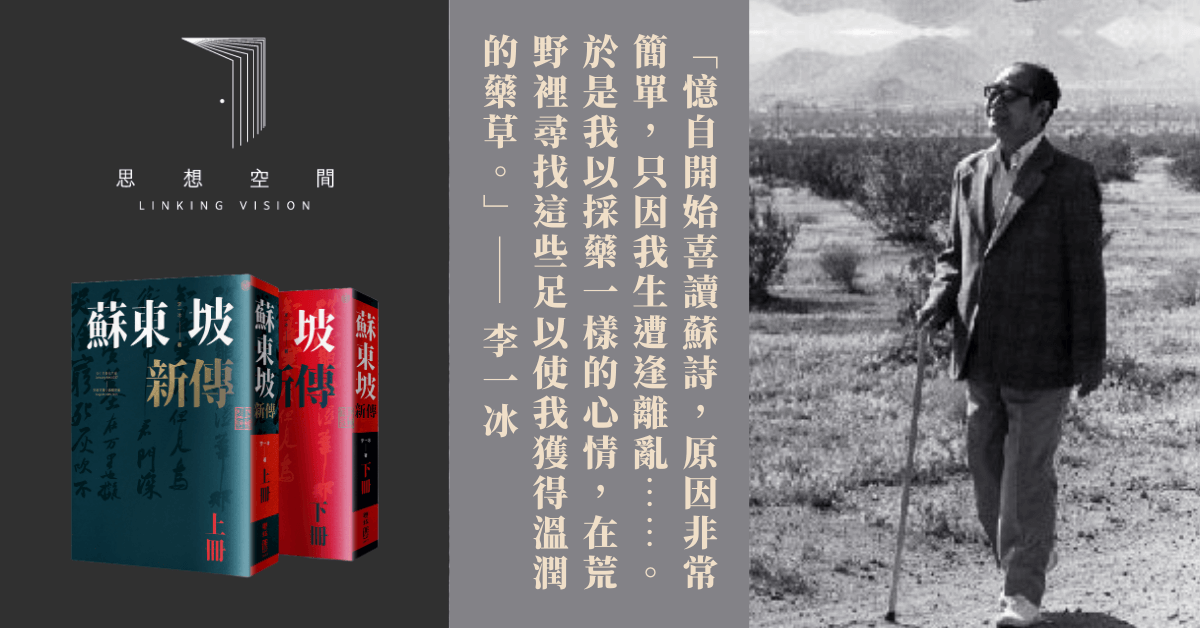

1912-1991,原名李振華,以「一片冰心在玉壺」之意取筆名李一冰,浙江杭州人,原籍為安徽。畢業於浙江私立之江大學經濟系,後留學日本明治大學經濟系,陸續於新文學重要刊物發表白話散文。民國36年(1947),隨叔叔李辛陽來台,於經濟部物資調節委員會擔任科員。民國40年(1951),不幸捲入弊案成為代罪羔羊,判處八年徒刑定讞,然因未收到拘禁通知而未入監。56歲時遭索賄未果,遂被重提前案,監禁四年後假釋出獄。獄中四年,李一冰熟讀蘇軾詩作兩千多首,同時整理《東坡事類》、蘇軾年譜等重要書籍,於民國68年(1979)寫成《蘇東坡新傳》,共計七十餘萬字。另著有《南明一孤臣:張蒼水傳》。

Be First to Comment