曾瑞明,曾任記者、教師。香港大學哲學博士,專研政治哲學和倫理學,著有《參與對等與全球正義》、《香港人應該思考的40個哲學問題》、《年青生活哲思20則》、《全球正義與普世價值》(合著)、《上有天堂的地方》,編有《守住這一代的思考》、《吾考通識,通識唔考》,喜寫書評。

哲學軌跡 | 曾瑞明, 專欄, 思潮 and 文化

文/曾瑞明(香港大學哲學博士,專研政治哲學和倫理學)

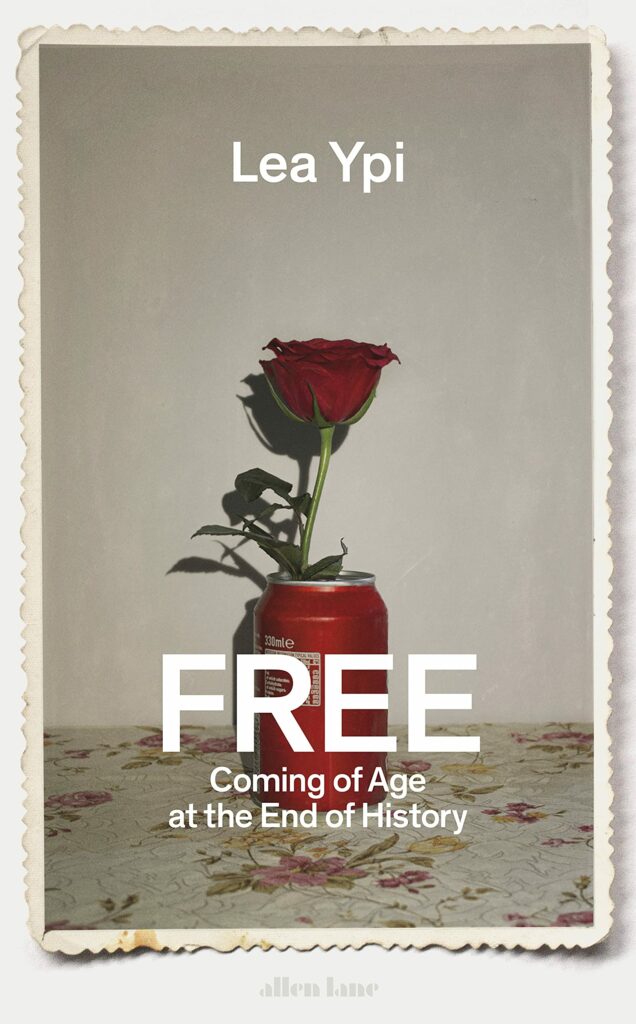

哲學家常被認定活在概念裏,以論證建立理論的大廈,人的故事不易佔重要的地位。讀這本由女性政治哲學家萊·以彼(Lea Ypi)所著的Free: Coming of Age at the End of History (2021年出版)就給我一種很奇異的感覺。筆者不是沒有看過哲學家的傳記,但卻曾好好聽過他們自己講故事。故事,交代了他們由血淚歡笑交織出來的哲學研究衝動,將哲學理論的情感空洞填平。

讀者閱讀細緻生動又有真實背景的故事,定必能細味自由——這個政治哲學裏不可能繞過的概念——到底在人間世裏有什麼意思。

自由的誕生

常在政治或倫理學的學術期刊看到萊‧以彼(Lea Ypi)的名字,知道她寫全球正義(global justice)和移民(migration)等題目,是行文和論證清晰的一個學人。她現於倫敦政經學院(The London School of Economics and Political Science)教授政治理論,著述豐富,是一個精英份子。但翻開這本在2021年出版的著作,才知道她來自歐洲東南部國家阿爾巴尼亞 (Albania)。哲學家1979年出生,她年幼時,活在史太林仍是共產標誌的年代。她透過簡潔直接的文字,回憶自己在不自由國度長大的故事。讀者閱讀細緻生動又有真實背景的故事,定必能細味自由——這個政治哲學裏不可能繞過的概念——到底在人間世裏有什麼意思。

這本書是以彼在疫情期間於柏林寫成,最初她是想寫在自由社會裏身體被困的人是怎樣的。但慢慢地,她寫成了一本自己的回憶錄。在極權的國度,一個可樂小罐可以導致所有人的信任突然消失。在單一真理的國度,人們要將自己的信仰收藏,不能告訴自己的下一代(以彼是生在伊斯蘭家庭)。在橫蠻的國度,人們要聽從國家的指示,不能讀自己喜歡的科目,選自己喜歡的職業。這當然都是不自由,但在當中的人未必意識到,只知道是一些規則,是為了達到更高的自由。在領袖迷信的羅網,其實不存在對自由的探問和追求。她在第一章就談她跟史大林「叔叔」的「關係」︰究竟史大林是高還是矮?能否能用眼睛笑?是否愛小孩子?為什麼他把手插在袋裏?這都是作者童年時關心的問題。然而一九九零年十二月某一天,她正跟史大林的銅像親近,卻發現「暴徒」將史大林銅像的頭斬了,示威者高喊「自由、民主、自由、民主」。由是,她開始思考自由是什麼意思。自由概念的誕生往往於那鐵一般的秩序崩潰時。

在生活世界裏,自由就是這樣曲曲折折,充滿張力的,而不是積極自由和消極自由一對概念可以簡單窮盡。這也是這本書很適合政治哲學家或政治學者閱讀的理由。

自由是妥協

共產世界倒台,迎來選舉。但世界並不是一夜改變,共產黨仍在,她也會化作其他小黨,爭取選民支持。不過,最大的變化,始終是人,他們終於可以實現選民責任,內在的責任是自由產生的。政治慢慢改變,經濟倒是劇變。美國插手阿爾巴尼亞經濟,實行「震盪療法」(shock therapy),經濟自由化。經濟自由意味的是另一條遊戲規則,新遊戲下,人們失業了。但對於作者的父親來說,的確是自由。因為他終於下崗,可以不再做自己不喜歡的事。

以彼研究移民(immigration)的政治和倫理理論,但這其實不是純哲學思考,而是她曾經目睹的問題。不少阿爾巴尼亞人在變天後,都離開國家,走到附近的國家,例如意大利、希臘。以彼的好朋友十三歲時就跟男朋友走到意大利去,家人遍尋不獲,最後成了娼妓。我們要問,去到另一個地方,是否就真能成家,重建人生?以彼認為,只有離開的自由,沒有進入的自由,這種自由到底是空的。在原則的陳述以後,她也指出移民對阿爾巴尼亞這國家的影響,雖然可以立竿見影地降低失業率,但卻失去了年青人和人才。自由,是在各種互為限制的維度運作的。

以彼自己的人生又可嘗不是?她想讀哲學,但為父親所反對。他理解不到哲學是什麼,只覺哲學就是馬克思主義。父親以為,馬克思在關於費爾巴哈的提綱(Eleven Theses on Feuerbach)說過哲學家不在於詮釋世界,而是改變世界,那倒不如做醫生和律師。這是草率的了解,但問題的確是阿爾巴尼亞裏讀哲學的人不多,父親覺得很難告訴其他人,自己女兒是做什麼(他甚至要借錢去供養女兒)。這種狀態,是當我們面對追求自由的人時常會感到的——他們的自由,破壞了我們的穩定世界。

作者和父母做了一個約定,就是她遠離馬克思,父母就容許她離國讀哲學去。這是妥協。但在後來的日子,作者就在倫敦政經學院講授馬克思哲學。世事難料啊,但第一課她都會跟學生說,社會主義哲學不只是生產關係或下層建築的事情,而是關於於自由的,是人的自由。不自由並不代表我們就只是要跟他人的說話去說、去做;在一個聲稱讓人們發展的制度,卻沒有改變令人難以成長的結構,也是壓迫的。這是她對自由主義的批評,不同與一些離開共產世界後就對「自由社會」盲信的人。她也始終認為,人有內在自由去做她認為正確的事。

在生活世界裏,自由就是這樣曲曲折折,充滿張力的,而不是積極自由和消極自由一對概念可以簡單窮盡。這也是這本書很適合政治哲學家或政治學者閱讀的理由。有時候,我們的確忘了學問跟生命的關係。作者對此也憤憤不平,她對那些在自由社會中生活的「社會主義朋友」,口中滿是革命家的朋友,認為她八十年代的經驗,跟他們現在社會主義政治信念無關,感到不解。也許,這是因為大家的「社會主義」指向不同,一個是殘酷而血腥的過去,一個是美好而光明的未來。然而,後者是我們尚未經驗過。哲學理念脫離了生命的故事,就難免失去了現實感。撰寫自由的故事,的確不是每個政治哲學家都能做到的。

延伸閱讀:

曾瑞明,曾任記者、教師。香港大學哲學博士,專研政治哲學和倫理學,著有《參與對等與全球正義》、《香港人應該思考的40個哲學問題》、《年青生活哲思20則》、《全球正義與普世價值》(合著)、《上有天堂的地方》,編有《守住這一代的思考》、《吾考通識,通識唔考》,喜寫書評。

生命與學問的交相作用,正好譜出不同的生命面向,也涉及不同課題的見證與學習。謝謝閱讀分享。