文/蕭阿勤(中研院社會所研究員)

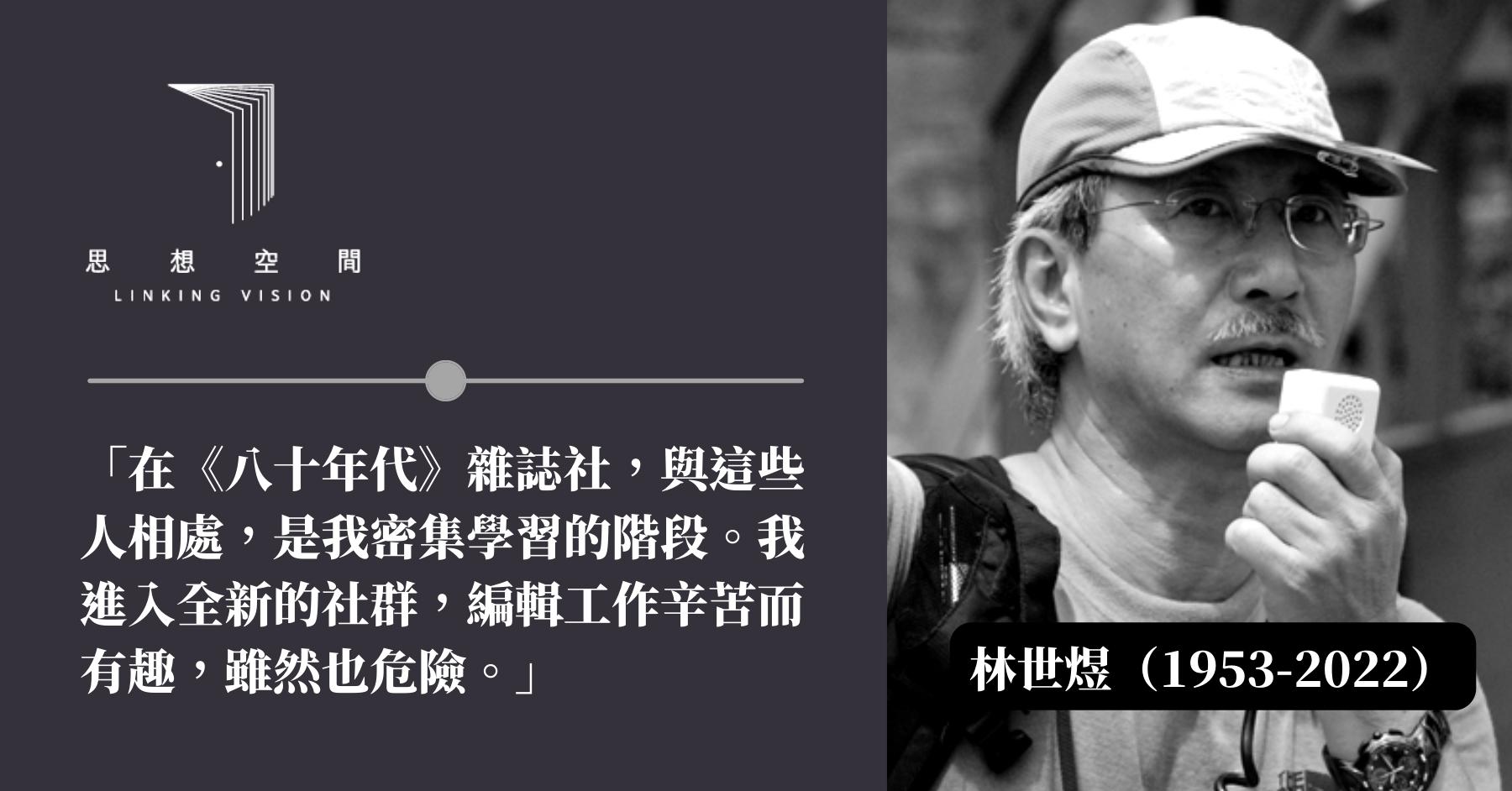

編按:2022年9月25日,台灣黨外運動人物、時代力量創黨元老之一林世煜(Michael)離世,享壽69歲。1978年就讀政治大學政研所期間,林世煜開始投入黨外運動,曾任職於《八十年代》、《深耕雜誌》。2012年,林世煜曾受中研院社會所研究員蕭阿勤專訪,從初涉黨外運動、親歷不同年代的社會事件,談到對現世狀況的觀察與關懷。林世煜如何回顧臺灣的1980年代?時代變遷與自身的關聯又是如何?讓我們從訪談中重尋林世煜在黨外運動中的最初身影。(本文節選自〈世代,理想,衝撞——1980年代:林世煜先生訪談錄〉(《思想》雜誌22期),標題為編者擬。)

|訪問手記|

林世煜先生,1953年生,台南安平人。朋友之間,習慣叫他Michael。政治大學外交系、政治學研究所畢業。1970年代末,Michael投入台灣的「黨外」政治反對運動,擔任《八十年代》雜誌編輯、《深耕雜誌》總編輯。2004到2007年之間,他每週為《新台灣新聞周刊》撰寫評論專欄。2000年左右以來,Michael與妻子胡慧玲女士面對台灣社會的「轉型正義」問題,致力於重建台灣戰後白色恐怖時代的歷史真相。他與胡女士投入「陳文成博士紀念基金會」的台灣戰後白色恐怖時代口述史的田野調查,以及「綠島人權紀念園區」、「景美軍事審判紀念園區」的規劃、史料收集和展示規劃,共同主編《人權之路——台灣民主人權回顧》、《The Road to Freedom – Taiwan’s Postwar Human Rights Movement》兩書,也參與《青春祭》、《白色見證》兩支紀錄片的製作。Michael與胡女士並受「國家人權紀念館籌備處」委託,共同採訪紀錄,出版《白色封印:白色恐怖1950》一書。這次的訪談於2012年3月5日在台北市信義路Michael家中進行,胡慧玲女士也在座,由蕭阿勤錄音整理並編輯,經Michael修訂確認。

蕭阿勤(以下簡稱「蕭」):《思想》回顧臺灣1980年代,我們希望訪談您,請您從自己在那個時代的生命經驗談起,但又不局限於個人經驗,帶領讀者回到那個時代。1979年12月10日發生高雄美麗島事件,我知道你是在1979年初投入黨外運動。可以談一談你投入黨外運動的過程嗎?

天亮以後,那個聚會結束,我回到政大。那天下午,老康打電話來邀請,我就這樣進了《八十年代》雜誌社。我加入時編第五期,已經是七月了。

1978-1979年,初入黨外與《八十年代》

林世煜(以下簡稱「林」):1979年,我已經唸政治大學政治學研究所二年級。在研究所階段,我認識就讀政大新聞所的林應專。他父親是高雄縣黑派人士,推舉他參與1978年底增額中央民意代表選舉,以無黨籍的身份,競選國民大會代表。於是我南下助選,這是我第一次接觸台灣的選舉政治,尤其是地方政治。這對我的政治啟蒙,相當重要。當時在高雄縣的經驗,讓我覺得國民黨的腳是「泥巴做的」,很容易打倒。鄉下有很多人非常厭惡國民黨,讓你有一種感覺:只要有人站出來帶領,人們就會跟你走,可以跟國民黨鬥。挑戰國民黨太簡單了,當時我的感受與態度是這樣。當時在偶然的機會下,我又代替林應專參加了在台北中山堂舉辦的第一次黨外聯合助選團的大會。

蕭:但是1978年底的選舉活動,因為美國宣布即將與中華人民共和國建交而被迫停止了。

林:是的,不過為林應專助選之後,我好像取得一種門票,雖然跟黨外沒有淵源的,但卻可以參與黨外的活動。1978年的選舉沒有完成,我繼續第二年的學業。到1979年的暑假,我就讀建國中學時的同學林正杰要我去見康寧祥,那時我已經有初步的黨外活動經驗。在七月一個晚上,一些年輕人參加在康寧祥家的聚會。老康(康寧祥)一直談話,講到半夜才問我:「少年仔,你怎麼都沒講話」。我那時候才二十七歲,就臭屁說:「我聽整夜,你們都不懂政治」。老康風度真好,他說:「不然讓你講。」於是我馬上開始講,從半夜講到天亮。天亮以後,那個聚會結束,我回到政大。那天下午,老康打電話來邀請,我就這樣進了《八十年代》雜誌社。我加入時編第五期,已經是七月了。那時候我開始跟慧玲交往,她是大四的學生。《美麗島》雜誌在八月創刊之後,我們變得很邊緣。雜誌社編輯部有老康、李筱峰、司馬文武(江春男)、范巽綠等人,我的年紀最小。當時稿件送來,不是郵遞的,而是經過很複雜的手續。例如說,作者用很薄的紙寫好,折一折、再折一折,然後把一個香皂盒拆掉,將稿件塞進去,當做禮物,叫某個人帶來。那時候,譬如水牛文庫的劉福增來買雜誌,都用報紙包起來才敢走出去。在雜誌社出入的,都是當時聞名久矣的人,例如姚嘉文等人。林濁水寫了一篇〈剖析南海血書〉之後出了名,辭掉學校教書的工作,也加入編輯部。林濁水、李筱峰、范巽綠和我,經常在雜誌社相聚聊天,他們常提起喇叭(邱義仁)、張富忠、賀端蕃等人。他們許多人曾經在1975年12月第二次增額立委選舉時為郭雨新助選。郭雨新透過他的秘書陳菊,聚集了這一群年輕人,而當時陳菊猶如這些新生代的大姊。當時可以說有兩位「大姊頭」:陳菊與蘇慶黎。那時候在「反國民黨」的統一陣線下大家可以聚集,分裂則是後來的事。在《八十年代》雜誌社,與這些人相處,是我密集學習的階段。我進入全新的社群,編輯工作辛苦而有趣,雖然也危險。同時我剛開始跟慧玲交往,蠻幸福的。

我回到台北,國民黨開始逮捕《美麗島》人士,《八十年代》編輯部辦公室一直有電話進來,告訴老康誰被抓,接著誰又被抓。被逮捕者的家屬知道,現在只剩老康一人而已。

《美麗島》雜誌與美麗島事件

蕭:沒有多久就發生美麗島事件,你參與了嗎?

林:到了1979年12月初,《美麗島》已經辦了四期,聲勢強大,全台灣各地都有服務處。於是有人會批評老康的溫和立場,而他則有一些很出名的說法,例如「呷緊弄破碗」。當時他是立法委員,已經是個成熟的政治領袖。他跟我們聊天,時常會流露許多看法,例如他心目中的政治人物典範,曾經提過的是高玉樹與吳三連。他表示,要跟國民黨鬥爭,並不容易;國民黨是百年家業,而我們還早得很、離登堂入室尚遠,還有得學。這些人物典範給他的教訓是:你要在國民黨統治下,做到被國民黨尊重而不被抓去關。這是他認為我們能做到的頂點。他能得到蔣經國、老一輩立法委員吳延環等的器重,他覺得那是很難得的。相形之下,《美麗島》雜誌這邊的人士就不一樣。例如許信良,聽說菲律賓海軍對我們的漁船無禮,他會說那麼軍艦交給我來指揮,跟對方一戰。當時聽人轉述許信良的話,我很嚮往,心裡的想法是:「原來可以像許信良那樣!就是要這樣!」。《美麗島》不斷成立分社,既然試圖爭取新聞自由,接下來當然是要集會與結社自由。這些基本自由寫在憲法裡,是我們能與國家抗爭的,也是執政者最忌諱的。《美麗島》人士預定在12月10日於高雄辦國際人權日紀念大會,我與林濁水、范巽綠三人於是南下參加。

蕭:你在七月時加入《八十年代》,所以到這個時候大約才半年?

林:是的。站在指揮車上的是施明德,他當過中華民國砲兵軍官。我和濁水、巽綠跟著車子開始走。這對每個人、對全台灣的人來講,都是很震驚的經驗,未曾如此過。在那之前,一直到1952年中國共產黨外圍組織的「台灣省工作委員會」瓦解,還是個群眾運動的時代。第二次群眾運動的時代,就要等到《美麗島》這個時候了。這中間隔了二十幾年,只有中壢事件和橋頭遊行。這次參與民眾這麼多,也是第一次和鎮暴部隊對抗。我第一次看到鎮暴車發揮功能,煙、聲音與水瀰漫,還有催淚彈。當時《美麗島》人士做為領導者,甚至後來所謂的「五人小組」,事實上對所謂要推翻政府、要顛覆、暴亂,完全沒有心理準備,也絕對沒有什麼第二步、第三步的計畫。譬如那天晚上事件大致結束後,我還聽到姚嘉文律師說「我明天還要出庭,所以帶了法袍,我先回去了,再見」之類的話。現在想想,這也未免太天真了!至於施明德與張俊宏,可能比較知道自己在幹什麼。我回到台北,國民黨開始逮捕《美麗島》人士,《八十年代》編輯部辦公室一直有電話進來,告訴老康誰被抓,接著誰又被抓。被逮捕者的家屬知道,現在只剩老康一人而已。

作者梳理了土地改革過程中政府機關在施政過程的各項考量,對於本地地主菁英的群相,作者也未忽略,而是鉅細靡遺地勾勒各方態度及其交織過程……

生命的關連,轉變的時代

蕭:以上都是1979年7月到12月底發生的事情。在這之前,你既跟黨外沒有關係,甚至對國內政治也不是很關心。那麼純粹是林正杰等人的關係,讓你進入黨外的世界?

林:有兩個緣故。第一是我唸政研所,政研所的教育對我很重要,我多少唸了一些書。第二是時代氣氛。七○年代初國民黨開始有合法性危機,然後中產階級也差不多在那個時候開始成熟。中產階級已經受不了國民黨統治的規範,在七○年代中期到晚期開始爆發。所以我們處在一個爆發期。我是讀政治的,又有一些管道帶我去那個圈子,很容易就做那樣的選擇。從《自由中國》到《美麗島》之間的《大學雜誌》、《台灣政論》、《夏潮》等,都還不算,只有到了《美麗島》跟《八十年代》,才進入群眾型的、爆發型的時代,你可以看到有那種行動的基礎在推動社會運動。我們剛好處在那個時代,我恰好有機會被帶進去。我接受那些意識型態與運動,並不困難。除了因為我是學政治的之外,那確實因為時代性的緣故。另外一個不能否認的因素,是我個人的背景,我是台南人。

蕭:這是我接下來想知道的事情。

林:我是台灣人,又是台南人;我的家庭很普通,但屬於長老教會的。這兩個因素讓我容易傾向反國民黨。我父親不太講話,但他是選舉開票時聽到郭國基得票,會非常高興的那種人。這對我是很自然的影響。台灣人與外省人之間的那種矛盾,我們從小就明顯感覺到。長老教會有自己的文化,譬如說台語。參與美麗島事件的人士,許多就是教會出身的,尤其是跟我同世代的年輕人。當時的大學生,跟許信良那一代一樣,已經開始質變了。他們許多人的思想比我更早奠基,只需兩、三步的功夫就會聯繫上黨外。1978年我到高雄為林應專助選,缺乏人手,一台宣傳車上只有我與長老教會林宗正兩人。那時候林宗正只是神學院學生,而我也只是研究生而已。林應專的家庭也是長老教會的。在我們的生命脈絡、社區關連裡,很容易朝這個方向變化與聯繫。

蕭:我想倒回去一下。為什麼你在鄉下幫林應專助選時,會感到國民黨容易打倒?這跟我們後來看到的情形不一樣,國民黨還是有辦法繼續執政。

林:這跟運氣有關。高雄縣有一個歷史悠久、跟國民黨對抗的黑派,其它的紅派、白派都屬國民黨,大家輪流掌權。我助選時,應該是黑派黃友仁(余登發的女婿)擔任縣長。我跟林應專與他父親,深入高雄縣各鄉鎮,到處拜訪他們的樁腳,得到的反應當然好。當時林應專二十九歲,幾乎是全台灣中央民意代表候選人中最年輕的,而且優秀。他們在那些地方,已經有很好的基礎。我們兩個一起出去拜訪、分傳單、與民眾互動,都得到很好的回饋。我說的話,人家會傾聽,感覺我們被認同。這跟今天的感覺不一樣,今天我們都曉得國民黨不容易打倒,但那時候我的感覺正相反。那個時代,台灣的中產階級社會逐漸成熟,人們覺得所有的規章、制度跟人事流動都被限制,無法發揮最大的可能性。人們覺得這個社會是個壓力鍋,希望它爆炸,整個社會氣氛是要求開放的,所以就會支持我們。

蕭:七○年代到八○年代的變化,或者是說八○年代的出現,美麗島事件是一大關鍵。它改變很多人,改變台灣的政治跟文化,改變了台灣社會。這對你個人也是這樣嗎?

林:我剛剛說過,當時社會已經有渴望掙脫束縛的整體氣氛,中產階級忍不住了,這個因素促成反對運動的群眾化,因此加入政治反對運動的人比較不會恐懼。為什麼國民黨對美麗島事件的大鎮壓,沒有使大家的信心崩潰?這是由於美麗島事件的公開審判及其報導。如果這個鎮壓強力又有效的話,就可能像中國的六四天安門事件帶來的結果一樣。當時我們笑國民黨是個民主無量、獨裁無膽的政權。在國際壓力之下,審判開放了,《中國時報》連續幾天幾乎全文照登軍法審判的發言。這徹底改變很多人、使整個運動沒有中斷。使更多人認同反對運動的,不是那個運動本身,而是那個審判。事件在高雄市發生,參加的人有限,之後無法從媒體上得到太多真相,人們只知道暴動、打人、受傷等。美麗島事件被告的法庭陳述非常精采,幾天下來感動非常多的人。從那時候開始,我常常聽到一種說法:在早期,政治犯的家屬沒有人敢接近;美麗島事件審判之後,涉案人家屬到菜市場買菜,不用拿錢出來。民眾捨不得他們,認為那些被告是以後做總統、做部長的料,都是優秀的台灣人年輕一代。民眾又發覺,辯護律師、教授也站出來了,這些都是以後我們的人才。民眾對這些被告,首先是認同,其次是恐懼、悲哀消失了。這不是因為美麗島事件本身所致,因為民眾無法知道現場是什麼,而是後來那些白紙黑字,讓人們可以留下來不斷閱讀、不斷感動。

(全文請見《思想》22期)

延伸閱讀:

彭明敏流亡返台首次演講:放棄教條、放棄口號、放棄虛構、放棄神話

葉虹靈:誰是陳文溪?二二八歷史中的幽微

花亦芬:面對二二八,轉型正義的三個迷思

| 閱讀推薦 |

《思想》雜誌由聯經出版於1988年發刊,2006年重啟。時至今日累積出版逾40期,收錄的評論、專文、書評已經超過300篇。

總編輯:錢永祥

編輯委員:王超華、王智明、沈松僑、汪宏倫、林載爵、周保松、陳宜中、陳冠中

Be First to Comment