畢業於香港浸會學院中文系,曾任教師。中學時參加保釣運動,1980年與友創辦先驅季刊,在中英談判時提出香港人民主自決論。長期在社運圈中舉辦講座,及評述中國發展。曾出版《強國危機:中國官僚資本主義的興衰》、《從官僚社會主義到官僚資本主義》(合著)、《反對一切變買賣》等。1999年與友創辦《全球化監察》,關注全球化下的中國勞動人權及環境正義,離開後專注中國研究及香港事務,文章散見於香港報章及網媒,另譯有《為何我們需要工會?:美國工會運動簡介》。

文/區龍宇

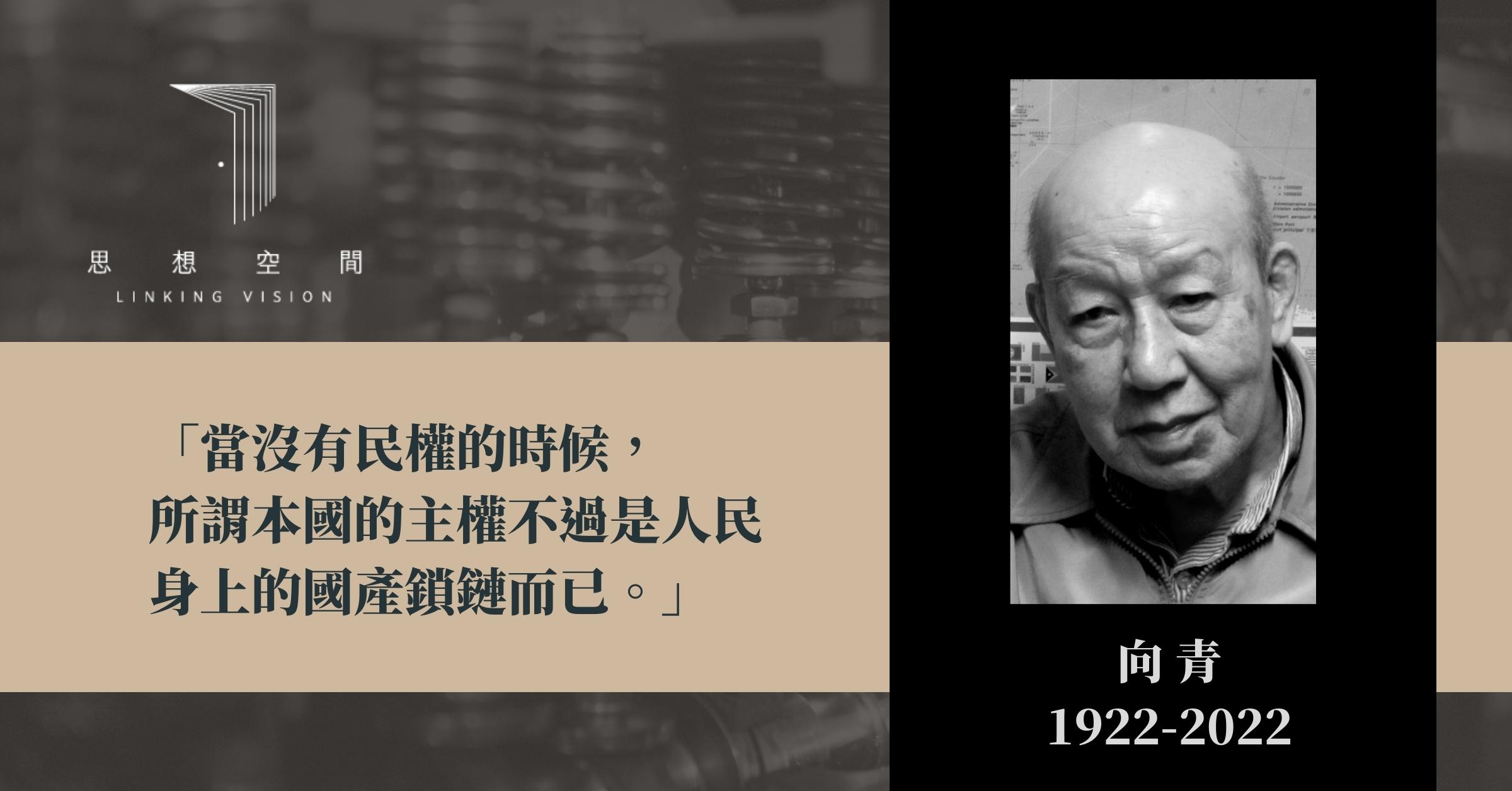

編按:2022年7月6日,托派社會運動者、「先驅社」(前新苗社)創立者之一向青在澳門辭世,享壽100歲。向青生於1922年,曾就讀於西南聯合大學,自1937年起接觸馬克思思想並接受托派理論。1949年後,受到中共「大肅托」影響,向青等托洛茨基主義者來離開中國大陸,之後輾轉在香港、澳門介入青年激進化運動;同時,向青也對毛澤東和斯大林式的共產主義提出強烈批評。香港社會運動者區龍宇,因受到向青影響甚深,在先生過世後撰文懷念,並與讀者一起回溯這位「社運老師」的一生。

我的前輩向青,今年7月9日去世,享年100。我第一次從香港去澳門探訪他是1977年,那時我21歲,剛加入社會主義青年社一年。這個青年左翼社團一直和《十月評論》雜誌合租單位,《十月》用一間小房做小書店。我加入之後常去看書,才知道他們是托派。那時,中文運動和保釣運動已成過去,社會運動進入低潮,我常常苦惱不知道該怎麽辦。有一次看到署名「向青」的内部文章,分析中國和香港局勢,令我當頭棒喝,於是和另一位朋友去找他。一年前發生了天安門事件及毛澤東去世兩件大事,這使到無論是《十月》的老一輩,還是青年托派,都對於大陸民間抗爭運動的興起估計得比較樂觀。但是向青的分析談到了很多方面,是他人往往忽略的。從此他實際上成爲了我的社運老師。

1952年,大陸托派都入獄了,全國只剩下香港還有托派,但當時香港政府如果抓到,也會遞解出境的,向青就是在這個時候被遞解去澳門。

舉目無師

在殖民政府統治下,左翼青年要有足夠思想裝備來分析香港和大陸,是非常不容易的,因爲社會運動都受壓抑,特別是左翼運動。不像其他國家,社會運動多少是一代代承傳下去。

我有次在英國,朋友帶我去牛津一個教堂,當地社區連同外面的熱心人,每年都紀念兩位在17世紀内戰時被克倫威爾處死的士兵,他們左翼激進派「平等派」(the levelers),因爲不肯執行克倫威爾侵略愛爾蘭的命令而被處死於教堂附近。這便是活著的歷史,活著的社運。但在香港,更不用說大陸,社運沒有很多歷史承傳。新一代總是兀自摸索,常碰釘子。

沒有承傳,首先因爲政府的鎮壓。當時中共的勢力在香港也一樣受壓抑,但他們有大靠山,英國不敢太過分。但對付普通社運人就不同了。如果是左翼就更慘。1970年代新一代社運人沒有受大鎮壓,因爲那時英國開始放鬆一點控制。但那時候的左翼青年,最初完全不知道香港原來還有一小批老左翼,被稱爲「托派」的。

1952年,大陸托派都入獄了,全國只剩下香港還有托派,但當時香港政府如果抓到,也會遞解出境的,向青就是在這個時候被遞解去澳門。沒有被抓的,都是長期地下狀態,難免和青年人脫節,而青年要接觸也難。左傾青年要過幾年才聯繫到老托派——海外的彭述之,澳門的王凡西和向青。但王凡西1975年已經移居英國(再過五年我才有機會寫信給他),所以到我只有向青可以請教。

法治與民治

雖然殖民政府放鬆了控制,但對付左翼青年的街頭行動,甚至派派傳單,不是刁難就是檢控,只是不控重罪而已。所以那時青年常有官司纏身,於是,從認不認罪、是否求情、是否法庭自辯或者上訴、是否請律師,到左翼如何看待殖民地的所謂法治等等,都有分歧。有人寫了文章,題目就叫《法治已死,民治當立》,否定前者。向青陸續給我一些舊刊物和他的文章,才解開我的疑團。他有一篇1973年寫的《法治與民治》,這樣解釋:

法治倘若不以民治為基礎便只是少數特權者對民眾的專制,既然只有民治才可能保障廣大民眾的利益,有些人就覺得民眾只須爭取民治就夠了,法治是不必要的…。但它把法治與民治當作截然相反的兩種制度,…就瞭解錯誤了。近代反專制爭民主的運動,同時也就是爭取法治的運動。十七世紀從歐洲開始的民主運動,首先要求限制由國王代表的行政權力…。到了工人運動的興起,…普選權的實現,…也加強了法治的精神。所以,…法治與民治是攜手並進的…。

對於左傾青年拿「我們是社會主義者」(指的不是大陸那種,而是歐洲意義上的)來否定法治,他强調,勞動階級的自由和解放,可以否定舊的法治,即(老牌)資本主義下很不充分的法治,但不是要否定法治本身,而是要帶來新的、更充分保障勞動階級的法治。他的文章刺激了我認真學習民主的歷史演變,也明確了我們今後以爭取普選為文宣主軸。

雖然整整四十年,沒有幾多人知道向青這個名字,但他有關民主和主權的論述,客觀而言,上則承接中外的民主主義真傳,下則連接我所稱的「九七世代」,是他們發動了傘運和2019的反抗運動。

香港人自決論

1982中英為香港主權較量,北京說香港主權屬於中國,英國則不想放手,香港工商界則主張英國用「主權換治權」。向青認爲,民主派不應該要求英國延續其殖民統治,但也不應該對於中共立場照單全收。當時他寫了一本小冊子《香港人的出路:爭取民主,收回主權》,提醒讀者,主權屬於中國,只是一面,還有另一面,就是「主權在民」四個字——國家主權,不在黨不在官,而在人民。而嫁接主權移交與主權在民二者的橋梁,便是「港人民主自決」六個字,因爲「當沒有民權的時候,所謂本國的主權不過是人民身上的國產鎖鏈而已。……香港在甚麼時候並以甚麼方式重歸祖國的問題,應該讓香港人自決。」

長期的殖民統治,令香港人的民主意識非常薄弱,所以我們這個見解,在隨後20年毫無反響,甚至六四屠殺之後,仍然如此。港人總以爲「我們是生金蛋的鵝」,北京會區別對待。要到1997前一兩年,在新一代之中,才開始有點響應。

1997年7月1日凌晨主權移交之前的傍晚,事先約好的幾百示威者上街游行,橫額就是「主權在民」。不過,大家眼見之後北京好像都尊重香港自治,所以那一代青年並沒有再認真對待香港民主路線往何處去的問題。2003年北京試圖引入國安法,引起50萬人上街,北京就立即退讓,暫時潑息了火。不過,反思的種子已經播下,青年人從此變得不一樣,終於在11年後領導了雨傘運動。它雖然失敗了,卻第一次引發了有關路線的辯論——來自左中右,來自自決派、獨立派、泛民路線等等。

後來香港的自決聲音,雖非都與向青或我們的文宣有關,但這也説明,雖然整整四十年,沒有幾多人知道向青這個名字,但他有關民主和主權的論述,客觀而言,上則承接中外的民主主義真傳,下則連接我所稱的「九七世代」,是他們發動了傘運和2019的反抗運動。他獨處澳門小室,卻不是那種抱殘籍,懷孤憤的小知識分子。至於九七世代,他們雖然沒有成功,但泛民的「接受基本法框架、循序漸進達到普選」的路線同樣沒有成功過。香港太小,不連結大陸民主運動,本來就難以真正成功。這也是上述小冊子早就揭示過的。

他曾經笑説,他可能有120歲壽命。他沒有。不過我知道他絕不介懷,因爲他一生安貧樂道,毫不在意自己。別了,向青。

中共假左派

向青不只是民主主義者,也是社會主義者。有一次,他和我詳談這個題目,强調真正的社會主義,就是民主的徹底發揮。所以他的著作(收在《論官僚社會主義》及《從官僚社會主義到官僚資本主義》兩書),揭露中共的假社會主義。1966年,正當文革高潮,千萬學生起來「造反」,國際上也有很多青年人起而響應。但他在《簡評無產階級文化大革命》一文中,這樣寫道:

儘管毛澤東所發動的這場鬥爭表面上塗滿左傾的色彩,它的基本性質卻並非進步的、革命的,而是保守的、反動的,其目的在於保衛極端專制的史達林主義的毛澤東統治集團的特權。

他的學問與修養,讓他始終保持清醒。

心繫勞動人民

在最後十幾年,他已經80多歲,筆耕不多,但仍然辛勤閲讀和瞭解時事。他最後一篇長文,是2013年論述世界局勢,認爲「2008年開始的世界經濟大危機,……不僅結合著政治和社會的深刻危機,而且結合著前所未有的自然環境大危機。……大規模的群眾反政府行動,甚至是革命行動,正在許多國家之間蔓延」。

文章再講到中國:「中國未來幾年會爆發一場很少人預見得到的革命,是完全有可能的。」他還估計,第一階段難免由自由派掌握政權,但是他們不可能解決中國的政治經濟危機,只能由工人階級領導所有受壓迫群眾的民主政權來解決。

我當時表示不敢苟同他的樂觀估計。我從世紀之交從事聲援大陸工人行動,就是爲了實地瞭解情況,所以覺得他高估當時大陸工運,也高估了大陸自由派的力量。不過意見不盡相同也很正常。他也是出於對人類、對勞動人民的關懷而寫的。再回顧他的絕大部分著作,還是經得起歷史考驗的。他曾經笑説,他可能有120歲壽命。他沒有。不過我知道他絕不介懷,因爲他一生安貧樂道,毫不在意自己。別了,向青。

2022年7月19日

延伸閱讀:

畢業於香港浸會學院中文系,曾任教師。中學時參加保釣運動,1980年與友創辦先驅季刊,在中英談判時提出香港人民主自決論。長期在社運圈中舉辦講座,及評述中國發展。曾出版《強國危機:中國官僚資本主義的興衰》、《從官僚社會主義到官僚資本主義》(合著)、《反對一切變買賣》等。1999年與友創辦《全球化監察》,關注全球化下的中國勞動人權及環境正義,離開後專注中國研究及香港事務,文章散見於香港報章及網媒,另譯有《為何我們需要工會?:美國工會運動簡介》。

Be First to Comment