大學畢業於香港中文大學人類學系,碩士畢業於台灣國立中央大學亞際文化研究,畢業論文題目為《衝擊「香港七〇年代」神話:火紅年代社會運動的思想、情感與組織》。研究興趣包括女性主義、情感研究、冷戰、社會運動、第三世界和左翼政治。日常興趣包括貓、酒與電子音樂。

文/劉璧嘉

編按:2022年6月,聯經出版了由國立臺灣歷史博物館館員共同研究並書寫而成的《看得見的臺灣史》系列第一冊「空間篇」。書中收錄了30幅獨特的地圖,探索不同尺度、不同面貌的臺灣,同時也訴說地圖與地圖背後的故事。而在成書背後,還有一個非常重要的幕後角色——文物修護師。究竟他們的工作要涉獵哪些範疇?在讀者觀眾欣賞到珍貴的文物以前,他們又要花費多少心力來修復典藏?為此,我們專訪了臺史博文物修護師鄭勤思,試圖了解文物藏與用、修護與展出背後的故事。

文物修護師是博物館裡最神秘的職業。他們長年深居幕後、謙虛沈靜、日日埋頭與物為伍、跟細節較勁,卻個個身懷絕技,不但具備化學、博物館環境、材料學或藝術史等綜合知識,還要擁有意識的靈巧妙手。他們既是匠人,也是保存科學家;既是做工的人,也是研究者。博物館要讓文物說故事、把歷史變成「看得見」的歷史,文物修護師可謂是當中的幕後功臣。鄭勤思就是國立臺灣歷史博物館的兩位修護師之一,專精紙質修護。從文物的修復及科學研究分析,再到展覽時的文物保護——這都是鄭勤思的日常工作。

臺史博對文物修復的觀念,是我們不見得會將這些前人修護痕跡所移除,而是盡可能以文物保存與歷史性去思考平衡,即便需要修護,也以可逆性的方式來修護。

帶著意識的工

相較於許多人以為文物修護師只需沈醉在文物自身的宇宙,把東西修復回原本美美的樣子就好,鄭勤思更強調文物修護師必須把研究的需要及未來都納入考量。她說:「我們做的所有工,都必須帶有意識。」

鄭勤思以博物館中的〈東印度與大韃靼地圖〉為例:「這張地圖就有許多重做的部分,曾被前人用紋理相近紙張補洞。而臺史博對文物修復的觀念,是我們不見得會將這些前人修護痕跡所移除,而是盡可能以文物保存與歷史性去思考平衡,即便需要修護,也以可逆性的方式來修護。」採取這種做法,是因為文物修護師不但是工匠,同時也是研究者,因此必須對文物未來可被持續研究作仔細考量。留下修復痕跡或記錄,是為了幫助往後的觀者,去區分哪些是文物本身的材質、哪些是後來修復的,避免誤導以後的研究者作出錯判——這就是現代修復原則中的「可辨識性」。那麼,可辨識性的修復痕跡會造成一般人在觀看體驗上的阻礙嗎?這就考驗到修護師的「工」與「意識」之間的平衡與結合,「我們會讓文物遠看的時候有整體效果,譬如視覺上的顏色干擾降到最低,但近看時,我們則希望可以讓修復的痕跡被看見」——文物修護師的工,都必須忠誠地顯示文物的原貌,而此原貌也包括了文物的經歷。

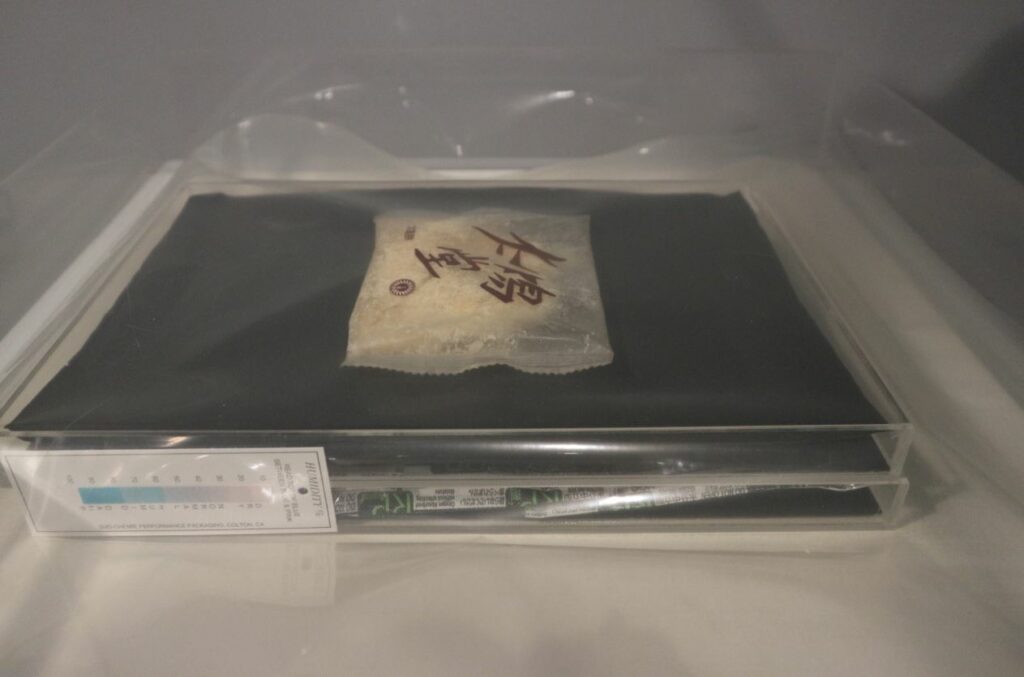

修護師不但在修復時要帶有意識,在做科學檢測時亦然。實驗室中跑出來的數據是一堆冰冷的數字,只有搭配歷史知識才能寫出溫熱的論述。鄭勤思說:「很多人以為科學分析後會有yes or no的答案,但事實上儀器和檢測只可以告訴你有限的資訊,譬如顏料中有什麼礦物原料;但無法直接告訴你這是什麼顏料、來自什麼產地。」這時候就需要材料史的知識,才可進一步推斷出這是什麼顏料、來自什麼產地、以至於地圖被製造和流傳時的社會背景。就以館藏〈中國沿海地區海圖:廣東、福建與福爾摩沙島〉為例,鄭勤思透過XRF檢測分析得知了其橘紅色顏料中,具備鎘(Cadmium)及硒(Selenium)等元素——但這又意味著什麼呢?鄭勤思再比對了顏料的製造歷史,推敲出這是1910年代工業革命後才成為商品的名為「鎘紅」的顏料。而得知這資訊,與鄭勤思合作的研究者們才可以理解到這幅印製於1728年的地圖,曾在1910年之後經過二次上色,這文物的遞藏史就又多了一塊拼圖。

「光照就是能量,展出時就會有光照,這都會對文物造成傷害,這些傷害不是說文物回去休息一下就可以復原的,是不可逆的。」

文物的藏與用

文物修護師每日做修復、做研究,最終都是為了讓歷史再次進入人的生命之中、讓歷史的承續更為完整。然而,展出文物又是一大考驗。首先,博物館空間有限,加上有機類文物不能長年展出。此外,有些文物礙於自身狀況,展出難度極高。譬如古書中的夾頁地圖會礙於裝訂殘舊不宜有太大的開合角度而難以被清楚展示,光是打開古書已經會聽到紙張脆裂的聲音,更不要說光照對文物的長久影響了。鄭勤思說:「光照就是能量,展出時就會有光照,這都會對文物造成傷害,這些傷害不是說文物回去休息一下就可以復原的,是不可逆的。」其實,每一次的文物曝光,都是在用自己有限的生命向世界講述一個將會被歲月磨平的故事、一個迫切的故事。

修護師心疼文物,但也深明展出文物對社群的歷史教育的意義。文物總不能長年深閨館中,那在「藏」與「用」之間,該如何取得平衡?在國立臺灣歷史博物館升格為三級機構以後,鄭勤思所處的「典藏組」演變為「典藏近用組」,思維從顧慮「藏」與「用」的平衡,變為更積極地探索「藏」與「用」的兼顧。透過拍照、掃描、數位公開及實體出版,臺灣歷史博物館都在探索多元的模式,讓文物得以安全而有效地說出自己的故事。「看得見的臺灣史」書系就是在這一脈絡下誕生的。

鄭勤思一直強調修護師要「帶著意識」地對文物做工、做研究,是希望後來的觀者也能「帶著意識」地回饋文物——這句話雖然抽象,但並不複雜。

《看得見的臺灣史.空間篇》的出版

在第一冊《看得見的臺灣史.空間篇》中,聯經出版就和國立臺灣歷史博物館合作,收錄及出版了30張臺史博所收藏的地圖,隨書還附贈兩張大型地圖海報,讓文物及其訴說的臺灣史可以跟社會更為貼近,做到「好看、好讀、好收藏」。而之前提到的〈東印度與大韃靼地圖〉及〈中國沿海地區海圖:廣東、福建與福爾摩沙島〉也有被收錄其中。書中每張地圖文物都由博物館館員負責拍攝,並在電腦中進行仔細校色確保還原物的真實色彩。不但如此,地圖均附有深入淺出的歷史介紹,文物修護師的研究也有納入其中。

在短短一個小時的訪問中,鄭勤思一直強調修護師要「帶著意識」地對文物做工、做研究,是希望後來的觀者也能「帶著意識」地回饋文物——這句話雖然抽象,但並不複雜。「意識」(conscious)的拉丁文字根為conscius ,有「連結」(con-)和「知道」(scio)的意思。博物館的修護師、研究人員及出版社,其實就是在為文物與未來的觀者之間締造知識的橋樑,就像擺渡人那樣——在歷史的長河之中、在社群記憶的水流之間,讓台灣這片土地上的人與其歷史再次相遇、連結。

延伸閱讀:

| 閱讀推薦 |

大學畢業於香港中文大學人類學系,碩士畢業於台灣國立中央大學亞際文化研究,畢業論文題目為《衝擊「香港七〇年代」神話:火紅年代社會運動的思想、情感與組織》。研究興趣包括女性主義、情感研究、冷戰、社會運動、第三世界和左翼政治。日常興趣包括貓、酒與電子音樂。

Be First to Comment