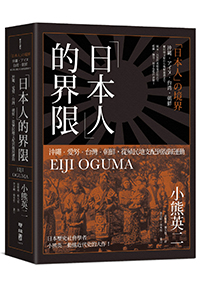

1962年生於東京,東京大學大學院總和文化研究科國際社會科學博士,現為慶應義塾大學總合政策學部教授,專攻歷史社會學。1996年以《単一民族神話の起源:〈日本人〉の自画像の系譜》獲得三得利學藝賞;2003年以《民主」と「愛国」:戦後日本のナショナリズムと公共性》獲得每日出版文化賞、大佛次郎論壇賞;2013年以《社会を変えるには》獲得中央公論社新書大賞。《活著回來的男人:一個普通日本兵的二戰及戰後生命史》獲得2015年新潮社小林秀雄賞。其他重要著作包括《1968:若者たちの叛乱とその背景〈上/下〉》、《市民と武装 :アメリカ合衆国における戦争と銃規制》、《清水幾太郎:ある戦後知識人の軌跡》。他執導的311福島核災議題紀錄片《首相官邸前的人們》已於2015年公開上映。

Be First to Comment