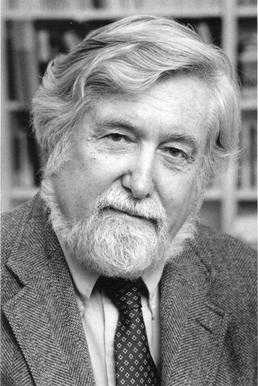

文/胡台麗(人類學家)

編按:2022年5月7日,人類學家、紀錄片導演、中央研究院民族學研究所兼任研究員胡台麗辭世,享壽72歲。胡台麗老師畢業於國立台灣大學歷史系、獲紐約市立大學人類學博士,曾任中研院民族所所長,清華大學人類學研究所兼任教授,並擔任台灣國際民族誌影展主席與台灣民族誌影像學會第一、二任理事長,對台灣原住民及多元文化的保存與推廣有深厚的貢獻。懷著遺憾與不捨,思想空間將陸續刊出相關文章,與讀者一同回顧胡台麗的學術與思考。(*本文摘錄自《文化展演與台灣原住民》(聯經,2003)代序)

在人類學的圈子裡打滾這麼久,但是我很難講清楚人類學到底是什麼。我只能說我所期盼的人類學,絕對不是冷冰冰的,而是在知識理論建構的同時,有積極熱情的社會實踐意圖。我感覺人類學既然是人類學者取材於人群社會而建構出來的學問,理想上如經由人類學者的熱情和努力,人類學知識應能回饋人群而在社會實踐的領域有相當的發揮。

遺憾的是並非每一位人類學者具有實踐的動機、熱情和環境。人類學本身也不敢對人類學者提出超乎學術標準的要求。在台灣人類學界,多數人類學者的田野工作地分佈於台灣本土不同的族群社會,他們最基本的任務就是完成資料收集與論文撰寫。這樣未始不能算是一種學術實踐,但是與我心目中與人群貼近的人類學社會實踐還有一段距離。純學術論文的知識如不經過另一層次的轉化推廣,只能在人數很少的學術圈中流通,很難主動地對社會傳佈,更無法讓社會大眾瞭解並產生影響。人類學的社會實踐是純學術工作的延伸,需要有很大熱情和耐力支撐。

人類學者在社會實踐過程中,無論是順利或困頓,反而有更多機會觸及該社會最重要的文化價值,得到珍貴的知識與情感回報。

我個人由於性向與興趣使然,因緣際會地參與了一些與台灣原住民和文化展演相關的學術研究與社會實踐活動。「文化展演和台灣原住民」這本書集結的文章,反映了我近十多年來以多種形式和身份與原住民文化接觸的樣貌。但它並不是單純的文字展演,讀者/觀眾在字裡行間、幕前幕後多少可以感受到我追求知識並努力實踐的熱情,以及遭逢的困難。

知識、熱情與實踐間的關係遠比我想像的複雜,如非親身試煉,實難體會其中奧妙。有些人類學者將研究工作「純」化,認為如積極參與社會實踐活動,對研究工作會有負面影響。但我在社會實踐的過程中常意外地發現,原先在循規蹈矩的田野研究中遍尋不得的族群文化精義,竟在無心插柳之際浮現眼前。我因此覺悟:人類學知識的追求與獲得沒有一定的公式與方法可循,「純」以撰寫論文為目的之學術性田野工作固然重要,但只能保證一定的資料累積,而未必能打開瞭解該社會的心鎖。人類學者在社會實踐過程中,無論是順利或困頓,反而有更多機會觸及該社會最重要的文化價值,得到珍貴的知識與情感回報。

通常人類學者一提到「文化展演」,就會聯想起包含許多視聽動感元素的祭儀樂舞,而祭儀樂舞的內容與形式分析便成為研究「文化展演」的學者之最愛。但我覺得人類學的「文化展演」概念如只運用於儀式的展演與類比未免太狹隘了,也極可能將所研究社會對於「真實」與「展演」的區分掩蓋了。本書所談的「文化展演」雖然涵蓋台灣原住民社會的祭儀樂舞,可是「文化展演」的概念在本書中,並不限於原住民部落實際的祭儀樂舞展演,還包括其他在視聽方面表現突出的文化活動,特別是以視聽呈現為主體的民族誌紀錄片,以及原住民祭儀歌舞的舞台化展演。文化展演的內容與形式一方面是人類學研究和分析的對象;另方面則是透過文化展演,人類學知識得以傳播與實踐。

若與其他人類學論著相較,本書文章的呈現方式顯得多樣而紛雜。但與其說是缺點,毋寧說是有意顯現的特色。事實上,我對每一主題的切入、表達與實踐方式是文字書寫、影像紀錄、舞台展演等並用,無法只由文字的集結而窺得全貌;即使在文字表達的領域中,為了達到不同的溝通與傳播目的,我也嘗試採用不同的文體,而讓學術論文、通俗散文與對話訪談等併陳。在我的認知中,文字、影像與舞台展演等都是理念傳達與實踐的媒介,而每種媒介形式都有其優越和侷限之處,沒有必要作清楚的區隔。我以為人類學者應有足夠的自由度,在各種表現形式中作不同的嘗試。

民族誌影片必須讓當地人意識到對他們「有用」,能真切的表達他們的情感、美感與需求,而不是只服務於學界所關心的某些理論建構。

著名人類學者Clifford Geertz在「模糊的類型」( blurred generes,1980)一文中指出,現代知識的呈現在文類上有混雜的現象,例如寓言寫得像民族誌(Castenada的「唐璜的教訓」1968),理論的陳述寫得像遊記(Levi-Strauss的「憂鬱的熱帶」1974)。社會科學家如今應可隨心所欲地按照需要,而非遵循某些規定,來決定作品的形式。1980年代中期以來,人類學界面對「再現的危機」(Marcus與Fischer的「作為文化批評的人類學」,1986),興起新民族誌的實驗浪潮。本書則企圖從人類學民族誌書寫類型的實驗再往前推一步,也就是人類學知識的社會實踐與反思。

本書的編排分為「影像實驗篇」、「田野調查篇」、「歌舞展演篇」三部分。在第一部份「影像實驗篇」中,我先針對民族誌和民族誌電影的「科學性」提出討論,我以為「科學」也像影像一樣被投射到民族誌上,我們誤以為它就是真相,結果發現只不過是另一種影像。當「科學典範」在人文社會學界的影響力日漸式微之際,藝術性的呈現方式受到鼓勵。人類學者在書寫和攝製民族誌時,不必再隱藏自己的情感和藝術表現風格,也比以前更關心作品要給誰看、對誰發生影響的問題。我非常認同Clifford Geertz的看法(1988「作品與生活」):殖民時代已結束,研究者、被研究者與讀者的關係應有所轉變,民族誌的呈現要使得三者之間有所對話。

我以自身在台灣所作的民族誌電影實驗為例,企圖破除過去僵化的、研究者高高在上的文字民族誌的呈現框架,希望透過影像,讓當地人直接發聲,並與其他多重聲音與觀點對話。民族誌影片必須讓當地人意識到對他們「有用」,能真切的表達他們的情感、美感與需求,而不是只服務於學界所關心的某些理論建構。在沒有文字的原住民社會,我覺得影像民族誌更能發揮溝通與傳承的功效,因此迄今我所拍攝的五部民族誌影片中,除「穿過婆家村」(1997),其餘都是以原住民社會為題材:「神祖之靈歸來:排灣族五年祭」(1984)、「矮人祭之歌」(1988)、「蘭嶼觀點」(1993)、「愛戀排灣笛」(2000)。

參與影片攝製與觀賞的原住民與觀眾都有其主動積極性,和人類學者處於平等的地位,相互鼓勵和學習。

本書中對於這四部分別在台東的排灣族、新竹的賽夏族、蘭嶼的達悟族(雅美族)與屏東的排灣族地區拍攝的民族誌影片,在內容、形式與實踐方面有較多的描述。這些影片完成之後都有在拍攝的村落中放映,攝製者並與被攝者和觀眾對談,產生多層次的激盪。我一直無法忘懷「蘭嶼觀點」一開頭,島上青年si Pozngit在沙灘上說的一段話:「我常常覺得一個人類學者在這個地方做的研究越多,對雅美族的傷害就越深。我為什麼要這樣說呢?我常常覺得人類學者在蘭嶼做研究,只是把蘭嶼當作是他晉級到某一個社會地位的工具而已,並沒有回饋給他們研究的對象,這是我覺得非常遺憾的地方。」人類學界對這樣的批判能做出怎樣的回應?在「蘭嶼觀點」的原點與《對話錄》,以及「愛戀排灣笛」的《迴響曲》中,讀者會發現我嘗試透過影像和推廣活動,讓人類學知識發揮社會實踐的效用,以期對文化的溝通、傳承與省思作出貢獻。參與影片攝製與觀賞的原住民與觀眾都有其主動積極性,和人類學者處於平等的地位,相互鼓勵和學習。

本書的第二部份為「田野調查篇」,其中收錄了四篇文章,包括對賽夏族矮人祭歌舞祭儀「疊影」現象的分析、對祭歌歌詞的詳細記錄與譯註、對台灣原住民祭儀與排灣笛的現況調查與評估。雖然有些工作例如對矮人祭歌歌詞的紀錄與整理是極為艱難繁瑣的工作,但是我相信唯有經由祭歌「文本」的細密解析,再配合祭儀「文化展演」活動的實地參與觀察,我們才有堅實的資料來揭示賽夏文化記憶中特殊的「疊影」現象,並有助於珍貴祭歌的傳承。當我發現賽夏文化不能以觀看單一影像的方式而必須以「疊影」概念來理解時,那種驚訝與揭密的快樂真是難以形容。「矮人祭」指涉的不只是矮人,也包括同樣與賽夏族人有恩怨關係的雷女。賽夏族的祭歌與祭歌中的植物都有深刻的含意,一方面是對生命脆弱性的警示與哀惋,另方面則是對生命堅韌茁長的強烈慾求。「疊影」現象強調的是賽夏族人在自然與人文生態環境中一直要面對的生產與生殖、己群與外人的主題,對我們有很大的啟示。

在「台灣原住民族的祭典儀式:現況評估」一文中,我們針對不同類別的祭儀在各族的保存現況進行調查,並探討1945年之前與之後祭儀消失與轉變的原因。結果我發現,祭儀消失的主因係受到外界優勢文化包括日本殖民文化、漢文化、西洋宗教等有意識與有組織地打壓。不論其理由是為「革除迷信惡習」、或「改善生活」、或「給予救贖」,都相當程度地流露出這些外來文化的優越心態,貶損台灣原住民族的文化自尊。近期部落祭儀的發展也仍然無法擺脫外力的干擾,常淪為觀光與官式「表演」的性質,以至於祭儀歌舞原有的文化意涵受到扭曲或隱沒不彰。在「排灣族鼻笛、口笛現況調查」文章中,我們經過地毯式的搜索後,訪問了30位鼻笛與口笛人才,並釐清了排灣笛的傳承系統、文化意涵與保存現況。後來還出版了「排灣族的鼻笛與口笛」一書和「笛聲淚影」CD專輯(2001,國立傳統藝術中心),為已趨凋零的排灣笛的傳承、以及排灣族的情感與美感研究奠基。

本書的第三部份為「歌舞展演篇」,以我參與「原舞者」後所經歷的展演活動為重心。早在1986年到1989年,我便與劉斌雄先生共同主持「台灣土著祭儀暨歌舞民俗之研究」計畫(1987出版第一冊報告書,1989出版第二冊報告書),邀請不少研究人員參與。當時負責舞蹈研究的平珩,於研究告一段落時便根據採集的資料,同時敦聘阿美族和鄒族人,教導國立藝術學院舞蹈系學生祭典歌舞,並搬上舞台展演。後來一個源於台灣南部、由原住民青年組成的「原舞者」團體,在藝文界熱心人士支持下,以藝術學院演出過的歌舞節目為基型,進行全省巡迴演出。這些原住民團員到台北演出時,他們的聲音與動作中所流露出的濃厚原住民山林原野氣息,深深地感動了我。從1991到1996長達六年的時間裡,我成為「原舞者」的義務研習與展演指導,協助「原舞者」成員進入不同的文化田野,學習傳統歌舞祭儀,並轉化為現代舞台的演出。這樣的結緣過程記錄在「從田野到舞台:『原舞者』的學習與演出歷程」與訪談錄中。

在本書的篇章中,我不是一個冷眼旁觀、保持距離的客觀分析者,而是熱情地、積極地參與了文化展演。

「懷念年祭」是「原舞者」第一個田野學習與展演的主題,將卑南族傳統猴祭、大獵祭的歌舞,以及該族近代傑出民歌作家陸森寶創作的歌曲作有系統的編排組合。「懷念年祭」是陸森寶最後一首遺作,歌詞經過陸森寶女婿陳光榮先生的翻譯,透露老人家希望年輕人不要忘記傳統年祭的心願,感人至深。我們請陸森寶的孫子陳建年為創作民歌配上具原住民風味的樂器伴奏。近年陳建年獲得了「金曲獎」最佳演唱者與最佳詞曲作者的榮譽,相信當年「原舞者」的舞台展演對他產生相當程度的激勵作用。我在1992年「原舞者」於台北社教館演出前寫了一篇「懷念年祭:紀念卑南族民歌作家陸森寶(Baliwakes Raera)」,對於他每首作品的產生都與卑南族南王村的生活與發展息息相關,表達無比的讚嘆。這些作品的詞曲與背景介紹附皆在「詞曲錄」中,供我們緬懷歌詠。

當我書寫「文化真實與展演:賽夏、排灣經驗」一文時,情感與思緒洶湧起伏。在此文中,我不毫不隱瞞地將我與「原舞者」學習和展演排灣族及賽夏族神聖祭儀歌舞的刻骨銘心經驗,透過文字再度展演出來。我終於體認到:僅管我們的出發點是多麼的良善、行事是多麼的審慎、社會實踐的熱情是多麼的澎湃,但有些事的演變不是我們所能預料和掌控的。譬如,「原舞者」經過一年多敬謹與專注的學習,1994年賽夏族矮人祭歌舞在國家劇院的演出可謂空前地成功,可是其後卻發生了讓我難以釋懷的賽夏族主祭妻子去世的事件。在難過之餘,人類學的訓練幫助我探索並反省「社會實踐」與「文化真實」之間的關係。

我們如果將「原舞者」在賽夏族與在排灣族的學習與演出經驗對照,便可發現二族對文化真實與展演有不同的理解。賽夏族的「疊影」視角,讓他們習於將外人融入自身的文化中,並將外人的「展演」視為自己人的真實「演出」,必須受賽夏規範的約制;如有違犯,無論是自己人或外人都會受到矮人等老前輩的懲罰。研究者或展演者在這樣的文化中進行「社會實踐」,有其優點也有其危險處。優點方面,這些年來我們已清楚地看到了:當初賽夏族南祭團中只有一、二位年輕人會唱矮人祭歌,之後受到「原舞者」的刺激並透過自身的努力,如今會唱祭歌的賽夏年輕人不斷增加,矮人祭的三個通宵已有十餘人分組輪流帶唱,使得神聖的矮人祭歌舞傳統得以維續不墜。可是另方面,「外人」的混融現象也可能增加賽夏族人的內在壓力,甚而危及賽夏族的內部秩序。萬一不幸事件發生,「外人」必須懂得運用賽夏族的化解之道。不同於賽夏族的「交融性」文化真實,我們在排灣族經歷了「區隔性」的文化真實,亦即「外人」絕對不可能被排灣村落視為「自己人」,因此外人的學習和展演不必遵從排灣文化禁忌。相對的,外人也不容易直接參與排灣村落活動,無法對它產生重大影響。我認為任何有「社會實踐」意圖的人,不能不努力理解他所處環境的「文化真實」。

透過不同形式的文化展演與社會實踐的辯證對話,在本書的篇章中,我不是一個冷眼旁觀、保持距離的客觀分析者,而是熱情地、積極地參與了文化展演。其中有淚有笑、有滿足也有辛酸,在此毫無避諱地一併呈現在讀者眼前。我同時也期盼讀者加入「演出」,為台灣原住民的文化研究、傳承與展演注入源源不斷的創意與活力。

延伸閱讀:

漫長而隱形的界限之下,是台澎金馬的特殊命運

瞿宛文:台灣土地改革與社會轉型——回應《農村土地改革與工業化》新書論壇

劉瑞華:我們從台灣的土地改革學到什麼?兼論《農村土地改革與工業化》

Be First to Comment