歷史細節看大局:《萬曆十五年》與國家治理的難題|講座側記

許多對歷史有興趣的讀者都曾聽過《萬曆十五年》這本名著,卻很難在書店、在網路上看到這本書。在台灣,這本書原先是在1985年出版,事隔近四十年,聯經出版社終於取得作者黃仁宇之子黃培樂的獨家授權,讓這本書可以再度回到各家書店的書架上,終於讓新一代的讀者們也可以接觸到這本名著。

許多對歷史有興趣的讀者都曾聽過《萬曆十五年》這本名著,卻很難在書店、在網路上看到這本書。在台灣,這本書原先是在1985年出版,事隔近四十年,聯經出版社終於取得作者黃仁宇之子黃培樂的獨家授權,讓這本書可以再度回到各家書店的書架上,終於讓新一代的讀者們也可以接觸到這本名著。

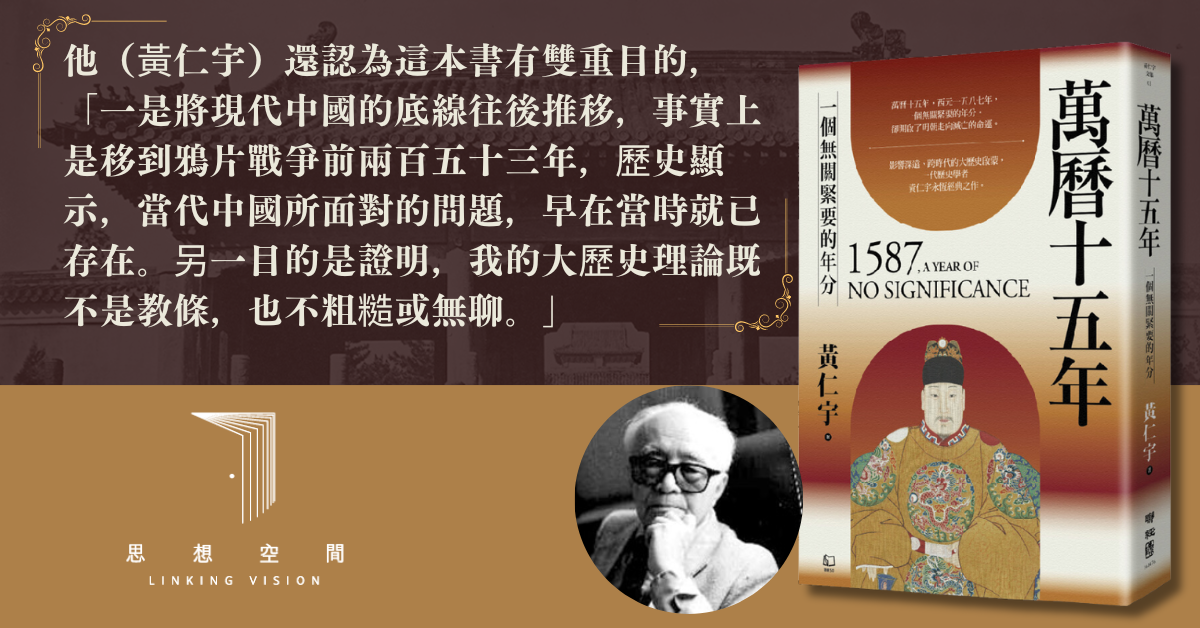

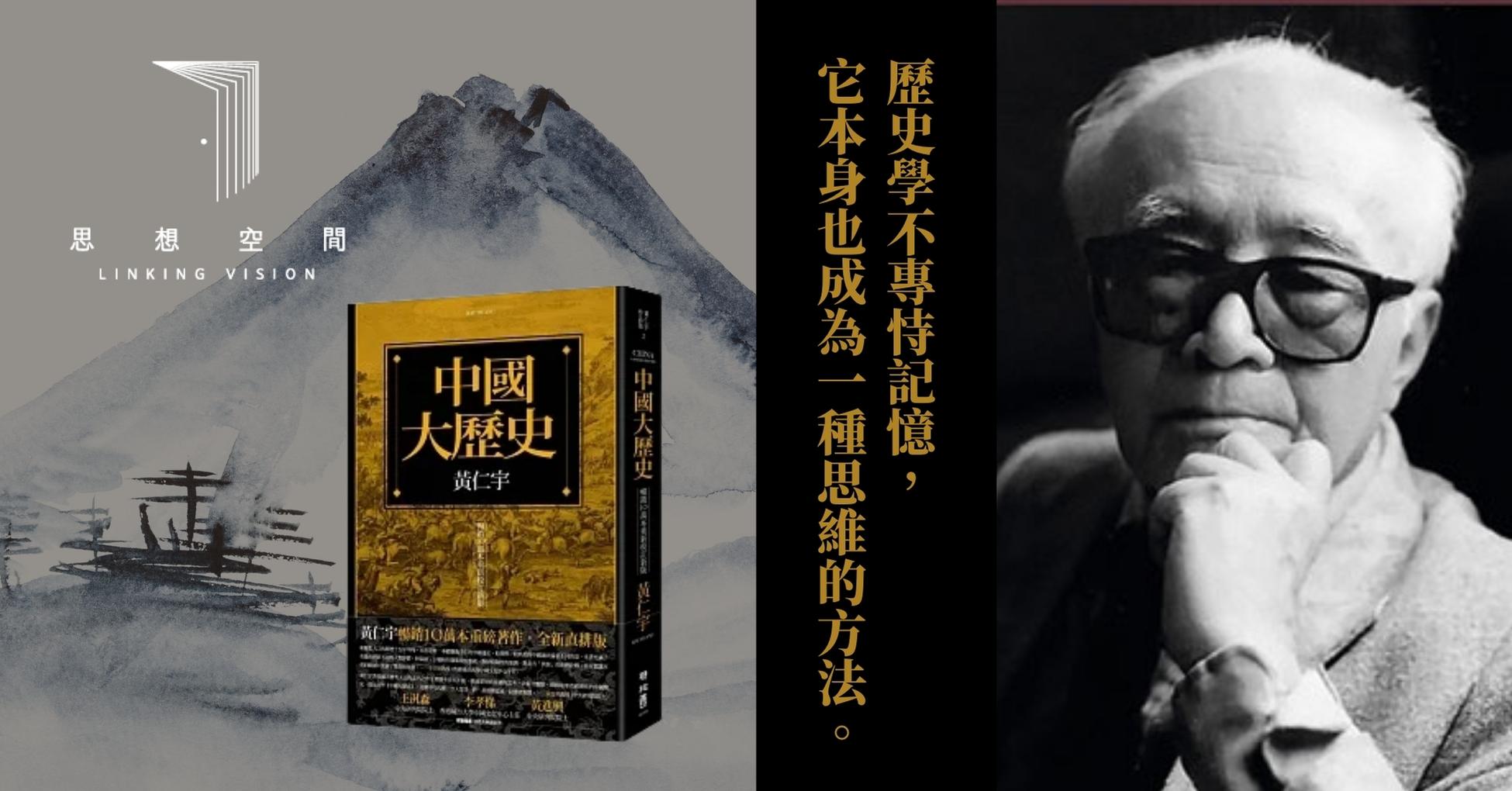

一九七一年春天黃仁宇終於將費時七年的《十六世紀明代中國之財政與稅收》(Taxation and Governmental Finance in Sixteenth-Century Ming China)定稿,但要三年半後(一九七四年)才由英國劍橋大學出版社出版。這一年他又完成了題為《中國並不神袐》(China Is Not a Mystery)這本具有「望遠鏡般的視野」的著作,希望成為合適的中國歷史輔助教材,然而卻被出版社拒絕出版(本書要到一九八八年才由美國M.E. Sharpe 出版社以《中國大歷史》〔China: A Macro History〕之名出版)。

其實我們自己對中國現代史的看法,亦復如此。到目前為止,我們對蔣介石、毛澤東與鄧小平的看法亦無非出自個人之愛憎。可是他們代表廣大的群眾運動,所得的成果又大都已成為既成事實,不可逆轉,那我們就應當考慮這些群眾運動之積極性格及其前後連貫的出處,不能全以本人之恩怨當作歷史之轉捩點了。