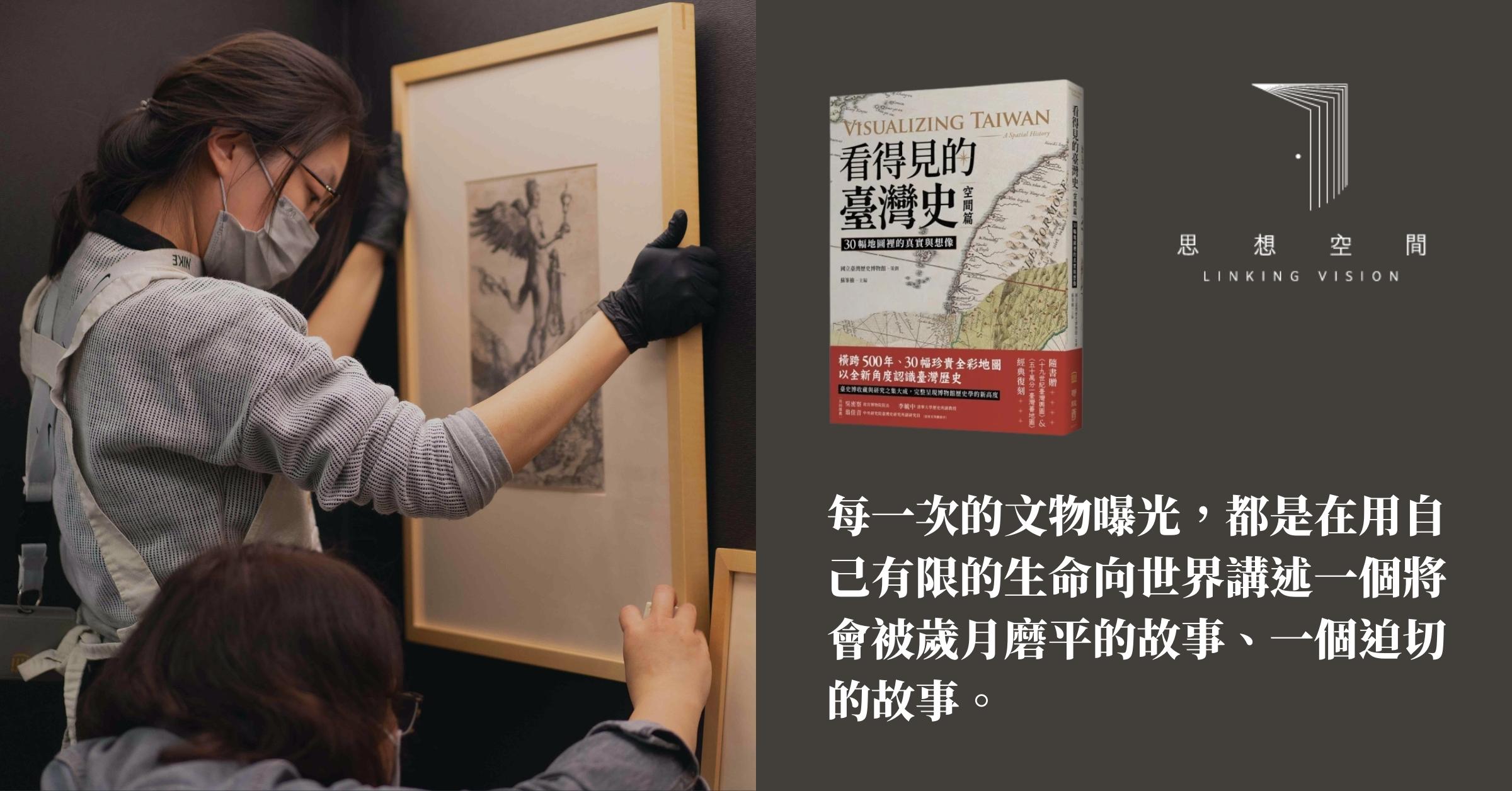

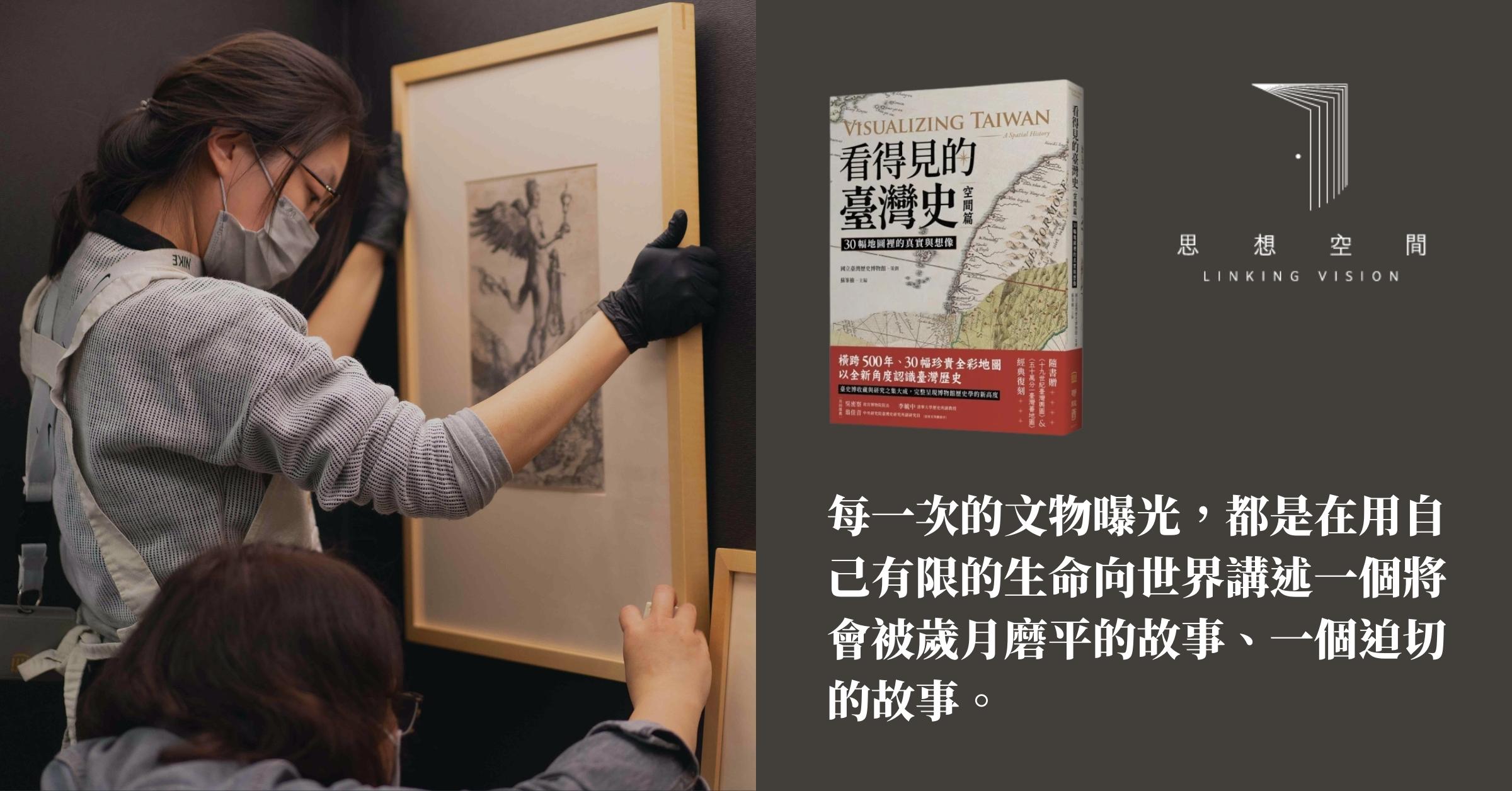

「我們做的所有工,都必須帶有意識」——專訪臺史博文物修護師

他們既是匠人,也是保存科學家;既是做工的人,也是研究者。博物館要讓文物說故事、把歷史變成「看得見」的歷史,文物修護師可謂是當中的幕後功臣。

他們既是匠人,也是保存科學家;既是做工的人,也是研究者。博物館要讓文物說故事、把歷史變成「看得見」的歷史,文物修護師可謂是當中的幕後功臣。

今天的人所認識的奧威爾,往往只是《動物農莊》與《一九八四》的作者……讀《向卡塔隆尼亞致敬》,或許可以比較清楚地掌握住他在後期兩本書中所要傳達的訊息。

雖然胡台麗老師還有很多作品,……始終徘徊在我心中的,仍然是《蘭嶼觀點》。勇於挑戰,不怕爭議,這是胡台麗老師留下的珍貴遺產。

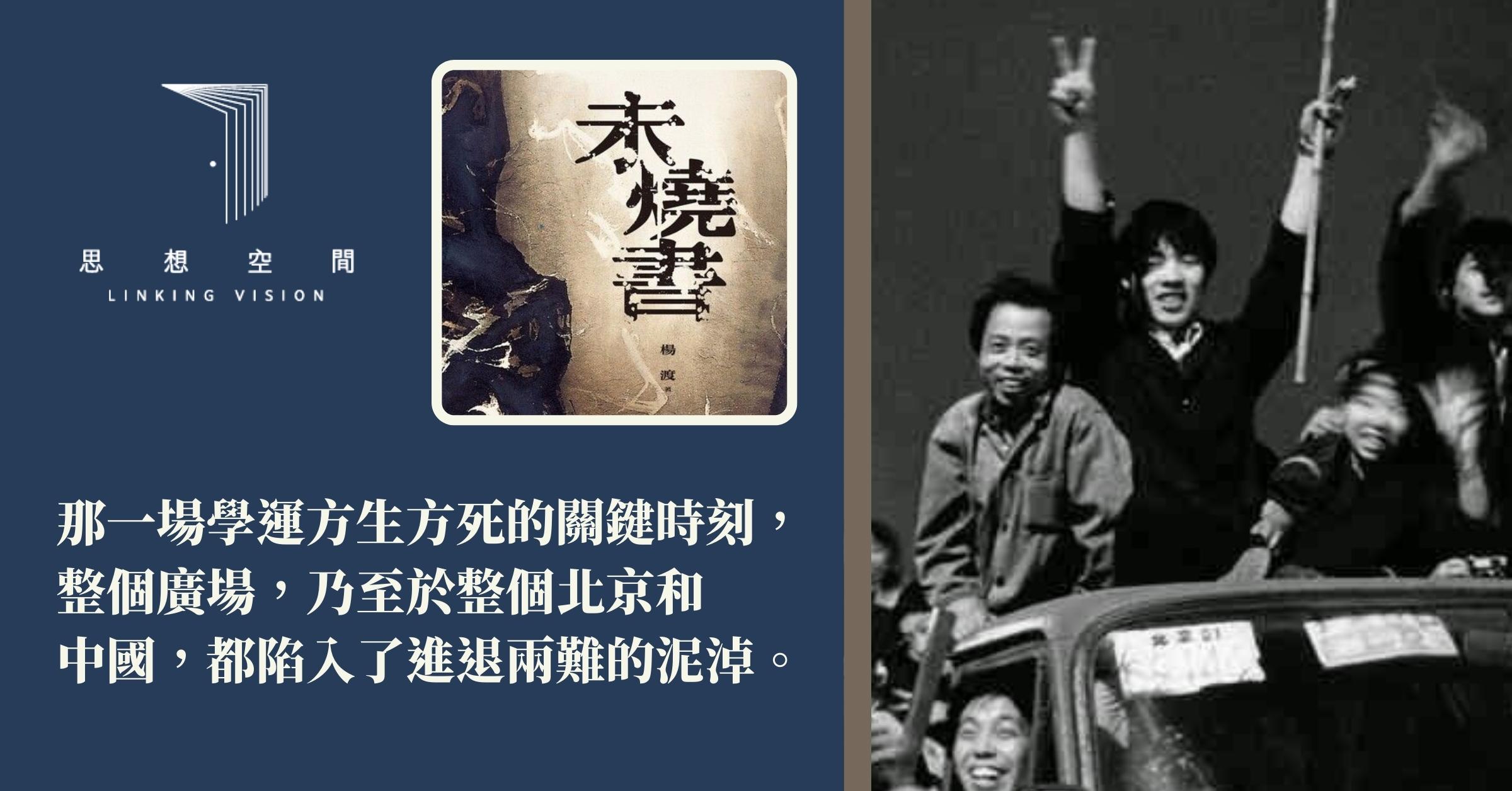

那些不忍回顧的日子,但又不甘埋沒的記憶,終於在他的筆下復活。他早已不是一個隔岸觀火的彼島記者,事實上從他1988年初次踏上這塊祖先的土地時,就已經感同身受且歌哭連心地與我們在一起承受和成長。

在上一篇文章中,我們介紹了馬賽爾思想的一些基本面向。當然,馬賽爾的洞見繁多,難以寥寥說盡,因此在這篇文章,我們將聚焦就其關於絕望與盼望的辯證討論,再作一些解釋。

馬賽爾帶領我們認識到,現象學並非必定是冰冷的主體意識,存在哲學亦非必定將鄰人看成地獄,而是出於對光的渴慕,我們或就得以邁向一種強調愛與忠信的主體際性奇蹟……

這位經常強調治唐史的歷史學家,或許並不曉得,他於1970年代的所發表的評論文章,引起了馬華文壇的漣漪。有趣的是,馬華文學研究者也甚少討論…

1979年,岡田英弘(1931-2017)《康煕帝の手紙》初版發行;直至2021年,八旗文化首次推出該書的華文譯本,將我們帶回了42年前一場史學革新的起點。《皇帝的家書》就如「如果電話亭」一樣,提醒了讀者……

我在大學階段就看過胡老師的《蘭嶼觀點》與《矮人祭之歌》,雖然對於內容有點懵懂,那也是我初次建立「什麼是人類學家,與他們在做什麼?」的想像基礎……

在五四一代中,雖然很多知識分子如魯迅、陳獨秀、胡適在各種具體立場上所持觀點各不相同,但有一點非常一致:就是對於中國傳統價值的徹底否定。在林先生看來,導致這種反傳統的是因爲……