文/張潔平

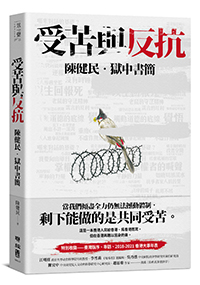

* 訪談摘錄自《受苦與反抗:陳健民.獄中書簡》,原題為〈陳健民的困境哲學:若沒有一條路是正確的, 如何可能不被摧毀?〉,本文為完整版紀錄。

坐牢這件事,陳健民有備而來。

在香港中文大學社會學系任教了25年的他,在2018年,給自己和學生設計了最後一學期的課程,這是一門新課:Leadership in Uncertain Era。課程引入正向心理學、Mindfulness、歷史人物成敗研習等。學生Jenna Chow憶述,陳健民說,希望學生在亂世之中,能夠不被無力感支配,有self-leadership的能力,帶領自己在逆境中前行。這也是他對自己的期許。

他也會輕輕鬆鬆,跟學生分享自己的「坐牢準備」:跑步、練習洗冷水澡、了解獄友和香港的監獄情況、準備長長的書單⋯⋯還有原本計畫在坐牢時才看的書,不小心提前看完了,是一本600頁厚的潘霍華傳記。潘霍華是德國神學家,因納粹殘暴統治而改變和平主義思想,投身反對納粹的暗殺、間諜行動,被捕後,在獄中寫下著名的《獄中書簡》。

2019年,陳健民自己從獄中一封一封寫信出來,還在信中幽默道:「是文字的誘惑嗎?多年來讀了許多異見者的獄中書,最後自己也在高牆內寫信。」

上一次與陳健民做訪談,還是在雨傘運動之後,他入獄之前。他說自己從不後悔參與「佔領中環」,這一場公民抗命,和其後非如此不可的坐牢,他一貫燦爛地笑著,說這一切彷彿召喚:「前半生做的積累,似乎都在為這場抗命做準備。」

陳健民生於貧困家庭,考入香港中文大學社會學系,原本想要研究困擾自己的貧窮問題。卻因1978年的北京民主牆事件、以及緊接著的臺灣美麗島事件、香港前途問題談判,接連打開政治啟蒙,意識到民主化是華人世界所面對更急切的問題,於是把貧窮研究暫時擱置。民主政治與公民社會,從此成了他一生的研究課題。他去美國留學,師從耶魯大學著名的轉型民主研究學者胡安.林茲。

在美國期間,正遇上六四事件。被天安門悲劇深深震撼的他,開始把研究與行動的精力,放在中國的公民社會。從90年代開始在廣東做民間組織的研究與培訓,他熟悉最草根狀態的中國;他也曾做過中國民政部的高級顧問,深諳「體制」的含義,善於在遊戲規則之內爭得最多的空間。曾有很多年,他都是香港民主派與中國之間的溝通橋梁。他的普通話說得地道,除了幾年一度回身參與香港政改的討論,有十多年,他主要的學術精力都放在大陸:「我的研究都在大陸,花時間建立中心,培訓的對象也是大陸NGO,用微博比用Facebook都多……我以為自己怎麼樣也不會捨下在大陸的工作。」

直到2013年,已經在香港中文大學社會學系任教20年的陳健民,毫不猶豫加入好友戴耀廷的「佔領中環」計畫。在中國,他的事業、好友、耕耘多年的公民組織戛然而止。而在香港人眼中,他從溫和到激進,轉變得突然,一度難以被信任。

但對他來說,這是一個在當時、當刻,以最大的理性與信念,做出因時制宜的選擇:

「2010年你已經可以看到整個社會激進化的趨勢了,如果這次政改失敗,下一次改革的時間就要等到2022年——按照我理解,這代人,不可能等到2022年,」在2014年,接受我採訪的陳健民講起自己的焦慮時說,「接下來會怎樣?中間人的聲音愈來愈弱,極左和極右都是一些法西斯的聲音在鬥。你要看到自己的家這樣撕裂嗎?到了這點,我一下子有很清楚的這種感覺,覺得不能看著我住的這個家,下一步走向我不想看到的方向。我作為一個社會學者,是往前看的,我看到未來讓我擔心的狀態,所以現在就要選擇,在這個時候,我應該做什麼事情。」

陳健民身體力行,做了他的選擇。他所思、所行,在這本向潘霍華同名致敬的小書裡,讀者已經全然了解。

2020年3月,他告別待了14個月的監獄,重獲自由。而此時的香港,已成一座新的大監獄。

最新的一次訪談,我們在臺北,國立政治大學旁邊的景美溪畔,看著日落河岸的美景,談論他在監牢中全然「錯過」了的2019年。

這一年,香港人在街上,他在獄中;他們如水一樣四散在社區,在催淚彈、橡膠子彈與資訊戰中對抗,他被束縛在四壁之內,以閱讀、思想與身體訓練對抗孤立、服從、壓制。

2020年,他走出監獄,見到那些2019年未能並肩作戰的朋友們。聽著朋友們的話,看著他們的眼淚,再往後,看著更多的朋友如他一樣,走入監獄。

在民主路上30年,不惜捨去自由,半世奮鬥只為一朝抗命。而出獄之後,面對的卻不能再是深耕,而是離散。這是香港擺在許多香港人眼前的難題。

人生下一個階段會如何展開,和許多人一樣,於陳健民也是未知數。他說一個不道德的社會,沒有給人一個可能是對的選擇。此時香港如同圍城,無論人走到哪裡,困境也揮之不去。

但他畢竟從那座最小的圍城出來:坐牢的12個月,至少教會他一件事——不被摧毀,就是反抗。暴政要把「人」打垮,也要把人們打散。肉體凡胎,唯有靠「不垮」的意志與「不肯散」的勇氣,才能在犧牲與抵抗中回復尊嚴。正如他自己,在這本小書中所說:

無論什麼困境,不要讓自己被輕易催毀。

如果無法撼動體制,我們還可以共同受苦。

(* 以下為訪談摘要,張=張潔平,陳=陳健民。)

他們一看到我就抓住我,說他們過去一年經歷了什麼、看到了什麼。他們都很同情年輕人。我看他們那種表情,是很多很多事情要講的樣子,很強烈,真的有種集體創傷。

在不道德的社會,如何做選擇?

張:2019年,你其實以一種很特別的狀態與香港人「同在」。香港人在街上,你在坐牢。從一個角度看,你們之間的togetherness,或者共時性,是被政權強行隔斷的,你沒有經歷這場澈底改變了香港的運動,而且是被強迫不能夠經歷。我想先問問,在獄中的你,後來出獄的你,是怎麼感受,或與這場運動互動的?

陳:出獄之後,我沒有專門去找以前的報導,在臉書上隨意刷,它們都會Pop-up出來。第一次看的時候真的受不了。我看到的第一條視頻就是警察打年輕人,真的打得很恐怖。後來才知道那是他們去理大救人的時候,在油麻地被抓到,被打的畫面。我還記得畫面裡那個年輕人,被一群警察,五六個人打,打得很過分;打完之後,這個年輕人在掙扎,還掙扎著想站起來,這時來了另一群警察,再打。我當時就感到,這好像香港一樣,若被打完乖乖的,不要動就還好,如果垂死掙扎,就會被打得更狠。從雨傘,到反送中,這就是香港經歷的。我看了真的很難受,也很難想像,香港警察會去到這個地步。

這些畫面我在獄中從來沒看過。獄中可以看到TVB,呈現的運動樣貌是很不一樣的。只有一次,我們快要離開飯堂的時候,那次比預定的時間晚了幾分鐘,大家看見了《鏗鏘集》。幾個畫面播出,所有在場的人都馬上停下來看,有點嚇了一跳,看警察這樣打人。從來沒看過的。以前裡頭只看到TVB上年輕人打人,私了,打警察,看的人就會很生氣,說這些年輕人比我們黑社會更糟糕。你看,媒體影響多大。我那時在裡面也很困惑,為什麼走到這樣。我看文字,看《蘋果日報》,當然會知道警察有暴力。但是沒有真實看過畫面,理性上可以理解,感性上真的不容易明白。所以有一篇獄中書簡我寫,要小心勇武走過頭。我寫完之後,有記者朋友寫信進來給我,說他們一直採訪抗爭者,認識很多小孩,其實非常單純,連去坐在馬路(上)都不敢,現在走到這一步,真是被逼出來的。

出來(獄)第一件事,我就是去中文大學看二號橋。我對大學真的很有感情,想回去看看,究竟發生什麼事情。我去看的時候,路上還有一些燒焦的影子(痕跡),但整座橋已經都被鐵網包圍了。我想,天哪,跟我的監獄一模一樣。

出來之後,很多人講很多故事給我聽。都是我覺得很好的人。他們一看到我就抓住我,說他們過去一年經歷了什麼、看到了什麼。他們都很同情年輕人。我看他們那種表情,是很多很多事情要講的樣子,很強烈,真的有種集體創傷。反而坐牢的我,成了最好的,比所有人都好的狀態。

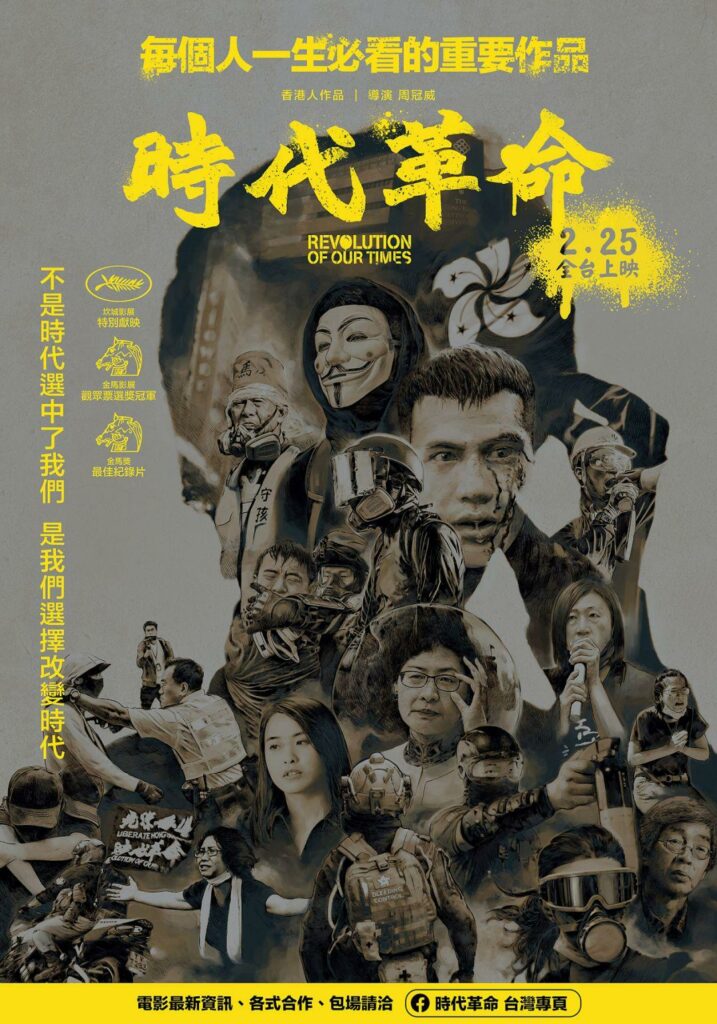

張:你現在在臺灣,一定在不同場合看過幾部最重要的,再現這場運動的紀錄片:《理大圍城》、《佔領立法會》、《時代革命》。想問問你看紀錄片的感受?

陳:我對《理大圍城》和《佔領立法會》的感觸很深,很有共鳴。因為很多細節談佔領者在裡面的進退,有些勇武,有些溫和,那種無休止的拉扯與爭論我很熟悉。我們都經歷過,整個香港都是這樣。我最大的感受就是,你怎麼選擇都是錯的。因為我們都是給困在那裡,給中共困在那裡。一座圍城,沒有出路。在當下去爭論什麼策略才好……其實沒有一種策略最後一定是能成功的,只能選擇最能表達你內心的信念,或對政權不滿的作法。但在當下是很難的。

這是整個香港的困局。和平也沒有出路,勇武也沒有出路,年輕人把命也不要了,好像也沒有出路。真是很困擾的。所以我看《理大圍城》,看《時代革命》,我都會覺得很長欸,完了沒有?很痛苦欸。在裡頭,其實有點辛苦的。這不是說紀錄片拍得不好,是拍得太好。

在專制體系下,怎麼選擇都沒用,這是一個結構的問題。就好像支聯會,鄒幸彤的選擇。我非常欣賞她的勇氣,可是旁邊有人會覺得,你這麼有勇氣,卻令到周圍更多人被抓,李卓人、何俊仁被判更重,如果你乖乖的,好(就)像教協,可能沒有人被抓。你看多痛苦,你要怎麼做決定?你好像做什麼決定都是錯的。如果乖乖的,你怎麼保持抗爭的意志。如果你豁出去,人家(就)說你害了旁邊的兄弟。理大圍城的年輕人,你不衝,太虛弱;衝,會害了其他人;你什麼都不做,留在那裡等外面的人,外面的人進來救你會被打、被抓。我看電影的時候很困擾,原來你什麼事情都不做,也是害了人的。怎麼會有一個社會是這樣的,你躺平,還是害了人的。

你看多恐怖。「理大圍城」是整個香港的縮影。在一個不道德的社會,你如何做一個對的選擇?做什麼都是不道德的,都是錯的。社會沒有給你一個可能是對的選擇。

張:還有一個令人很痛苦的點,很殘酷:你看得出來這是一個局。你不僅知道,在這種狀況下做所有選擇都是錯的,而且你也知道,有人彷彿在高空,笑著看你做錯誤的事情,然後嘲笑你。這非常可怕。理大圍城的這個感覺特別強烈,被圍著,有人從制高點去嘲諷地看著你,像看一群小動物。整整16天,他其實可以進去抓人,但他不,他就這樣靜靜地看著這一切。

陳:是的,整個79天的雨傘運動也是這樣。有一些片段,在《時代革命》的電影中間有,就是在理大的後期,警察會播放歌,〈學生哥溫功課〉之類,會說一些很無聊的話,嘲笑你。我看的時候真的很生氣。那些人(抗爭者)把生命也放棄了,要對抗政府的時候,對面(卻)在調侃你,放這種歌曲,講一些很無聊的話。哇,我要是學生,怎麼可能投降?決不投降。我寧願死我也不會投降。這種激化,就是因為這些挑釁啊。我如果坐在裡頭的話,絕對不會這樣走出來,我寧願冒險去死。也是看了這些紀錄片,我才慢慢理解,為什麼學生會這樣子。那種尊嚴,是你不能接受自己走出去的。

張:理大圍城的確也是雨傘運動79天的暴力版縮影,更為血腥、殘酷。如你所說,也是整個香港的縮影。16天、79天、30年,都是這樣困住。

陳:是,都是這樣困起來。我們一直找出路,說如果沒有普選,看不到香港有出路。很多人反駁我們,說民主只是保護自由和法治的工具,但我們有自由與法治啊,那為什麼要搞那麼多?可是沒辦法,社會發展到某一點,你不會只把民主看成工具的。如果這是我的地方,為什麼我自己沒辦法決定誰是我的政府?你每天講的話(讓)我很不爽的時候,我為什麼不能把你換掉?這就像一個小孩會成長,有一天不用你為我選擇最好的奶粉、食物,對也好、錯也好,我想要自己做選擇。人會成長,社會也是,最後的需要是尊嚴。自主就是一種尊嚴。這是沒法避免的。當整個社會教育程度這麼高,年輕人在網上有這麼多資訊和方式去參與政治,你怎麼可能再用那套老的方法、專制的體系去管香港?根本不可能的,早晚一定會出問題。對我來說,就是要盡早進行民主化,我們可以按照你的時間表,但這是一定要做的。不然就一定會出現今天的局面。除非,除非香港人都變成那種,他想像的,快快樂樂的躺平的豬。可是香港不是新加坡,也不可能變成新加坡。

張:你反覆說到困局。從佔領立法會到理大圍城,進退都是困局。回頭去看雨傘(運動),你怎麼看你們親身經歷過的這些爭論?如果說,怎麼做都是錯,結局都是這樣子,總有一個東西把大家碾壓過去,這聽起來好像又太虛無了?

陳:我也不會這樣虛無。我從來覺得,那些策略是因時制宜的。我是更相信曼德拉,而不是甘地。甘地是怎樣情況下都要堅持和平,絕對和平。我覺得不對,到最後那就是第二次世界大戰時張伯倫的錯誤,人們不可能對當時的德國,還用和平的方法。我相信是每個時候要去適應那個時候的狀況,盡當下最大的理性,去判斷怎樣的策略是正確的。

曼德拉一開始推動公民抗命,是和平的,反對通行證;後來轉為勇武路線,他組織「非洲之矛」,非常勇武,去炸政府的建築物……等等;到最後,他是(進行)對話。難道最後那個才對嗎?也不是。如果他沒有經歷過前面這些,就不可能走向對話。大家累了,勇武那麼久,雙方都很累了,才創造一個政治機會說,要不要坐下來談。而因為他已經勇武過,坐了20多年牢,人家會比較信任他,也才願意對話。這些事情,不能單獨去看,它們有前因後果連在一起。但在過程裡,沒有人會知道什麼才是最對的,包括他自己。在每一個時候,他就是用他最大的理性去做選擇。

就像2014年,我覺得——我覺得啊,只能用和平的方式、佔領的方法去公民抗命。因為那時候,違法對香港人來說是很難接受的事情。佔中那時候的支持率最高也只有30%多,多數是20%多。而反對佔中也是30%多,差不多是平均的。這時候如果你一下子勇武,整個社會只會譴責你,把你更孤立,不可能推動什麼。如果用毛(澤東)的講法,勇武是「左傾冒險主義」,走得太前,遊行是「右傾機會主義」,走得太慢。還是要回到每個時間裡頭去判斷。

現在回頭看,2014年我的選擇,再來一次,我還是一樣的。但走到2019年,人家說,你們嘗試過和平,讓我們來試試勇武,你已經不能攔住人家了。政權已經是非常暴力了,我不覺得勇武有什麼道德問題。只是策略有沒有用的問題。所以2019年做到「和勇不分」,在我看來已經是做到最好了,整個社會甚至也已經接納。40%多覺得用了暴力有點過頭,但50%多覺得還是可以理解。70%左右覺得警察更暴力。整個社會如果已經是這樣,「和勇不分」就是一種比較好的狀態。

所以我並不是完全虛無的。我虛無的部分只是說,香港在中國的主權之內,不是說你最勇武,就一定可以成功。這不是策略決定一切,還有政治機會的問題。

我經常看東歐的例子,整個東歐在共產主義之下,捷克、波蘭、匈牙利,都沒有真的主權,對香港的處境最有參考價值。1956年匈牙利武裝起義,後果就是全面鎮壓。1968年在捷克,是從黨內改革、自由化、布拉格之春開始,但軍隊還是進來。你看這兩個例子,勇武也好,黨內改革也好,結果是,蘇聯照樣鎮壓。後來的《七七憲章》和波蘭團結工會,就吸收這兩次的教訓,研究我怎麼能調整到一個地步,蘇聯軍隊不會說馬上就衝進來。波蘭團結工會有個講法是,我們要做self-limiting movement。它有一千萬的會員,他要推翻波蘭的共產黨太容易了,第二天就可以推翻,而且波共已經沒有統治的意志了。可是你推翻它,蘇聯還是會來。所以波蘭團結工會最後沒有用到這種力量,反而說我要克制,我願意跟教會、跟波共坐下來三方談判。而這過程中,蘇聯一直在變,一直到1989年,波蘭一推,就變成第一個民主化的東歐國家。

你看這個過程,最勇武不等於最成功,但人們也不會譴責1956年的匈牙利人民革命。怎麼保持抗爭,但是小心那個度。很多年輕人不喜歡聽,但這些就是歷史的教訓。

老人家做老人家的份,年輕人就衝到前面去,開始一定是有爭論的,慢慢形成共識。就是每個人在你能做的範圍裡頭,做你最大的理性判斷。

張:你現在會跟在臺灣的香港年輕人講這些嗎?(笑)

陳:我會啊。(笑)

張:那他們怎樣反應?

陳:我講過一次,社會學年會,來的都是博士生,我不知道他們反應怎麼樣。可能很多人會覺得為什麼你坐了牢出來還講這些,self-limiting movement,很無聊的。哈哈哈。

張:你講到「因時制宜」,曼德拉,(用)最大的理性做這個策略選擇。但到了2019年,重點是「誰」來做這個選擇?有大臺(有領導、組織)的情況下,少數人去做選擇。但是2019年某種程度上是一個集體選擇,集體潛意識的選擇。這件事你會稱為「理性」嗎?

陳:其實分散的組織方式,共識是慢慢形成的。老人家做老人家的份,年輕人就衝到前面去,開始一定是有爭論的,慢慢形成共識。就是每個人在你能做的範圍裡頭,做你最大的理性判斷。

「受苦的共同體」

張:剛剛說到的這三部紀錄片,記錄的是2019年。你即便沒有共同經歷街上的事情,6.12、7.21,沒有親歷這些事件,但同樣很有共鳴。

陳:理大圍城最後一個鏡頭,是一個年輕人,一直在掙扎要不要離開理大,是進還是退,不斷猶豫。我當時看的感覺是,這就是離開監獄的我。我離開監獄時,一直在掙扎,要不要早一點來臺灣,還是盡量留在香港?我是在監獄裡,收到政治大學江明修院長的訪學邀請。我2020年3月出獄,9月就可以到臺北開始教學。但我其實是一直等。離開監獄過了1年零4個月才下決心,真的留到最後一分鐘。到了2021年8月1日,一定要到臺灣了,也是8月1日開始,香港再沒有出境自由。家裡也給我很大壓力。我於是訂了7月19日的飛機票,留出兩個星期的隔離時間。為什麼(我會在)那個時間來,就是這個原因。

等什麼?看看還能做什麼事情。比如出版獄中筆記的書、賣書、籌款,把錢再買書,把書送到監獄裡。這個事情很有意義。我出版這本書(《陳健民獄中書簡》香港版),很多人來獨立書店排隊、簽名,每次人龍都排很長很長,等一個半小時他們都願意。後來我發現,這個過程,對他們來講像一個治療。

因為等的時候,他們旁邊的人、前面的、後面的人,都是同路人,在排隊的時候,好像互相在安慰對方。坐下來常常就在哭。我看到這道風景,感覺到真的是共同體啊。一個受苦的共同體。大家也願意捐很多錢,我可以籌款、買書、送進去監獄。後來《國安法》出來,一直抓人,抓了很多朋友,監獄愈來愈大,我就不斷去探監。所以就一直沒法走啊。還在掙扎說,真的要離開嗎?

北京要用這個監獄來把我摧毀,我不能讓他那麼容易做到,我要抵抗。如果可以安定地、堅定地走過,也會堅定很多旁邊人的信心。

張:2019年,戴耀廷保釋出來,你為什麼沒有選擇保釋?

陳:那個時候,戴耀廷一直說,陳健民你坐在裡頭幹什麼,為什麼不申請保釋,外面這麼多事情。我當時是有選擇的,但還是拒絕了。

首先的考量是,公民抗命就是要坐牢。這是一個承諾,也是一個抵抗,要表達「我不怕坐牢」。我不怕坐牢,但中間申請保釋?這很自相矛盾,我不能接受。家人一天到晚勸我保釋,我不斷跟家人說,你讓我坐吧,就讓我做完這件事吧,公民抗命不是說說而已,不然很不一致的。另一件事是,我也感覺到年輕人有他們自己的方法。我為什麼一定要出去做什麼?我已經走盡我的路了。如果在外面,我不覺得我還能「帶領」什麼,可能只是跟著一起搬東西。那我寧願坐在裡頭,完成我應該做的事情。

我還在抗爭當中。我去坐牢,寫文章出來,鞏固一些人的理念、信念的過程,本身就是抗爭。最少影響一些中年人、我同時代的人吧。我還是做我那份。

張:記得你剛出獄的時候,好多人去看你,然後看你的人回來都說,陳健民比我狀態好。於是有了一個口碑是,2019年之後好多人想要獲得能量,都會去找你。這有點好笑,變成是一個坐了牢出來的人,在給外面的自由人充電。

陳:對我而言,在監獄裡沒有那麼痛苦。所有事情人家都決定了。我做事情只為自己負責,好像也沒有那麼大掙扎。如果在外頭,在政治運動裡頭,尤其是如果你有Leadership的角色,那你做一個決定,可能會給周圍人帶來很大的影響,一個錯誤,可能就有人會受傷,甚至有人會死,體制可能會倒退。那種負擔是很重的。相比之前,坐牢就是一個人的事情,不算什麼。

在香港的監牢裡我還可以讀書,我其實心靈上挺自由的。比較難處理的,是很多尊嚴的問題。那是一個很多規矩的幼稚園,你是一個要服從管教的幼稚園生。管教會罵你。要處理的是這種問題。對一個讀書人來講,能看你喜歡看的書,能安安靜靜,一個人去面對自己,思考,寫文章。時間不是太長的話,坐牢也不是那麼痛苦的一件事……

當然也不是每個人(都)是這樣(笑)。一起進去的人,也有人輕了20公斤、30公斤,我只輕了1公斤(笑)。不過在牢中不知道,出來才發現,自己白頭髮多了很多。裡頭沒有真正的鏡子,我一直以為自己還不錯,陳健民,不錯嘛。出來以後才感覺到身體的變化。確實也不可能沒有變化,吃得那麼少,冬天那麼冷,衣服根本不夠。夏天熱得很難受。

但我希望自己坐牢坐得好──所謂坐得好,就是不要給他摧毀。這也是一種抗爭。更多人也應該要有這種準備,這樣一大群人沒有被他們毀掉,是很重要的。這也是我在監牢裡每天都對自己講的:北京要用這個監獄來把我摧毀,我不能讓他那麼容易做到,我要抵抗。如果可以安定地、堅定地走過,也會堅定很多旁邊人的信心。

張:不能讓政權把你壓碎,也不能讓想要看你笑話的人得逞。

陳:Exactly,真的是這樣。我跑步的時候總是看著遠方,好像看著北方,真是好像說給北邊的人聽:「我就要跑步,我就要堅強,沒有那麼容易!」真的就是這樣想,鼓勵自己。我不要倒下。不要給你那麼容易得逞。冬天很冷,我把衣服脫掉,沒有穿衣服就是這樣在跑。

張:過了一年多時間,你現在能夠比較抽離地評估,這段獄中經歷帶給你什麼樣的影響嗎?

陳:還在慢慢體會中吧,對我的人生改變好像沒有很多。可是的確給我一種非常心安理得的感覺。很多人來臺灣,都覺得放下香港的朋友有內疚感。我沒有很強烈的這種感受,其中一個原因就是因為我坐了牢。我反而覺得很完滿。如果沒有這一段經歷,我現在應該很難留在臺灣,心裡會很難受。但我已經比很多人都幸運,我知道自己會坐牢,可以很早安排、離開大學,離開之前還能做一場演講,叫什麼「最後一課」。出監的時候,有那麼多人來接我,有那麼多朋友。很多人沒有這麼幸運的。(笑)我的人生滿有祝福的。唉呀,講坐牢結果太正面,沒有什麼很負面的,對不起。(笑)

張:現在在臺北,你覺得自己在這裡和香港人的交流,與在香港和大家交流,有什麼不同?

陳:兩種不同的沮喪。都很沮喪。在香港,我做很多簽書的會,小範圍的分享會。很快有人哭。大家覺得很迷茫,不知道下一步會怎麼樣。但同時氛圍也是好的——所以我説那是一個受苦的共同體。大家覺得能碰到志同道合的人,已經是一種力量。來到臺北之後,很多香港人是很不安定。首要的困擾都是,我能拿到身份證嗎?我能留下來嗎?內疚感是另一層。然後是,人生下一步可以做什麼事情。很多年輕人在迷茫這個問題。

張:人生下一步可以做什麼事情——如果有人問你,你會怎麼回答?

陳:離開或者留下,無關具體的地理位置,如果想著香港,有這個責任感,都一定還是可以做一些事。我想起自己大學的時候,兩岸三地已經在發生政治運動,臺灣的美麗島事件,北京的民主墻,香港前途問題談判。這些事完全影響我整個研究的方向。但我當時很乖啊,我一直在做研究,在學院拿教職,等了真是十年八年才跑出來。所以我覺得此刻沉澱一下,用專業裝備一下自己,有一天再出來,並不晚的。但坦白説,來了臺北以後,我總有種感覺:我還能跟香港人講什麼話?有些失語的狀態。如果在當地,我可能不需要講很多,對很多人已經是一種鼓勵。他們覺得我有風險,但還「同在」著。我來了臺北,FB真的沒有寫東西。原因就是這個:我要講什麼話?我以前有很明確的主題,希望寫一些小說、歷史裡的人物,寫他們在很困難的環境底下,如何沒有放棄。可是你自己現在在一個安全的環境底下,講這種話還有力量嗎?

張:你覺得自己的存在狀態本身沒有張力了?

陳:是啊。我就覺得講不出了。無法再講那種鼓勵的話。最近我看大陸作家王小波的書,他説自己寫小說,不要再像以前的知識份子,站在道德高地去講話,去啓蒙他人。他説我寫東西最重要要提高的,就是我自己。他也很老實地把自己的狀態寫出來。他要拯救自己,而不是拯救他人。這段話對我也挺有影響的。我也在想,是否以後不要再顧著「鼓勵」人家——我的真實狀態,沒法講話的狀態,也應該很坦白地講出來。面對自己。不要永遠要做一個強大的、正能量的發放者。我開始慢慢在調整。

我以前説占中是我最後一次政治參與。一代人有一代人的方法,我可以回到交流、寫書的位置。但自己也會疑惑:真的不會捲進政治嗎?如果我真的不捲進政治,那不要想太多,失語,就不要講話就好了。可是我有時候還是想到要回去。其實我看完《時代革命》,最強的感受就是,我要回去。這是第一個反應。理性一點當然知道,不要急著做什麼決定。但看見那麼多人為了香港犧牲,很想馬上回去。要跟大家同在。坦誠地説,自己也很多掙扎。

(本文摘錄自《受苦與反抗:陳健民.獄中書簡》臺灣版序,原題為〈陳健民的困境哲學:若沒有一條路是正確的, 如何可能不被摧毀?〉,標題為編者擬。)

| 新書速遞 |

Be First to Comment