說杜甫是襄陽人;不對。當從杜甫所自言:京兆萬年人。說他少貧,不自振;不對。他生在仕宦之家;他父親做官,每年收入如和平常農民人家比較,要在十幾倍以上;不可說他窮。

洋鬼大的,當然要打的。但不必費大力量去重打,因為他們作祟的能力畢竟有限。至於小的,那更無關宏旨,大可一笑置之。漢鬼的問題,比較複雜多了。其中如杜拾遺廟之變為杜十姨廟,加上伍子胥廟之變為五髭鬚廟,更加上一樁大喜事把杜十姨嫁給五髭鬚,那只是村愚無知多事,對於歷史文學,不生絲毫影響。不加祓除,而視為茶餘飯後幽默之點綴,也是無害的。但是在史料詩篇內所搗的鬼,往往有嚴重的結果,影響到後人對於杜甫的認識,所以不得不痛打。我在本文裡,目的要迎神,要介紹杜甫;而在手續上,還免不了要打鬼;驅逐了妖精厲鬼,好騰出座位來,讓神坐。

誤子誤孫佈滿天下,杜甫流往何方?

我們須記得,杜甫死後四十多年,到了元和癸巳,即西元八一三年,杜甫的孫子杜嗣業,貧窮乞丐,從岳陽運杜甫的棺材歸葬偃師;路過江陵,拜請當時著名詩人元稹為他祖父做墓誌銘。這一篇文是杜甫傳記的祖本。元稹敘述詩的歷史,結論說「詩人以來,未有如子美者」,也算說得好。可惜他於杜甫的生平事蹟,說得太簡略,而且有錯誤;也許因嗣業於乃祖之事不甚了了,也許因為元稹沒有細心記下。元稹未說杜甫留下的詩作有多少。但與元稹同時,韓愈卻說李白、杜甫的文章「平生千萬篇,金薤垂琳琅。仙宮敕六丁,雷電下取將。流落人間者,泰山一毫芒」。可見流傳的只是原有的極小一部分。《舊唐書》編於西元九四五年,其中的〈杜甫傳〉,乃根據元稹所作的墓誌及別的材料,雜糅而成。末一句說:杜甫有集六十卷。到了一 三九年王洙在《杜工部集記》裡說:「甫集初為六十卷。今祕府所藏,通人家所有,稱大小集者,皆亡逸之餘,人自編摭,非當時第敘矣。⋯⋯除其重複,定取千四百有五篇⋯⋯分十八卷;又別錄賦筆雜著二十九篇,為二卷,合二十卷。」這是杜甫死後二百七十年王洙為他校編的全集,也就是後來一切杜集的祖本;後人雖有加入的逸編,但其數亦不多。王洙在記裡,也簡述杜甫的事蹟一番,且舉集中若干點以駁《舊唐書》中的〈杜甫傳〉之誤。到了一 六 年,《新唐書》編成了。其〈杜甫傳〉也曾利用王洙之文。因為此篇新傳勢力甚大,其所搗之鬼也影響甚廣,現在先簡縮鈔錄於下:

杜審言……襄陽人。生子閑。閑生甫。甫,字子美,少貧不自振,客吳越、齊趙間。……舉進士,不第;困長安。天寶十三載,……奏賦三篇。帝奇之,使待制集賢院,命宰相試文章。擢河西尉,不拜;改右衛率府胄曹參軍。數上賦頌,因高自稱道。……會祿山亂,天子入蜀;甫避走三川。肅宗立;自鄜州羸服欲奔行在,為賊所得。至德二年,亡走鳳翔上謁,拜右拾遺。……房琯……罷宰相。甫上疏言:罪細,不宜免大臣。帝怒,詔三司雜問。宰相張鎬曰: 「甫若抵罪,絕言者路」;帝乃解。……甫家寓鄜州,彌年艱窶,孺弱至餓死,因許甫自往省視。從還京師,出為華州司功參軍。關輔飢,輒棄官去。客秦州;負薪采橡栗自給。流落劍南,結廬成都西郭。召補京兆功曹參軍,不至。會嚴武節度劍南東西川,往依焉。武再帥劍南,表為參謀,檢校工部員外郎。……武卒,崔旰等亂;甫往來梓、夔間。大曆中出瞿唐,下江陵,溯沅湘,以登衡山;因客耒陽。……大醉一夕卒,年五十九。甫曠放不自檢;好論天下大事,高而不切。……數嘗寇亂,挺節無所汙。為歌詩,傷時橈弱,情不忘君,人憐其忠云。

這裡已具杜甫一生事蹟的輪廓。但其中謬誤甚多,而所生的誤子誤孫,布滿天下,不計其數。說杜甫是襄陽人;不對。當從杜甫所自言:京兆萬年人。說他少貧,不自振;不對。他生在仕宦之家;他父親做官,每年收入如和平常農民人家比較,要在十幾倍以上;不可說他窮。杜甫「往者十四五,出遊翰墨場。⋯⋯脫略小時輩,結交皆老蒼」,不可說他不自振,沒出息。說他客吳越齊趙;不對。這是兩次的長途旅行。吳越在未仕進士之先;齊趙在既試落第之後。說他不第,困長安;不對。實際是「放蕩齊趙間,裘馬頗清狂。⋯⋯快意八九年,西歸到咸陽」。說天寶十三載奏賦;不對。應云十載(即西元七五一年)。說他得官後數上賦頌;不對。那是既試集賢之後,未得官之前幾年的事。說至德二年;不對。當云至德二載(即西元七五七年)。說拜右拾遺;不對。當云左拾遺。說他家眷寓鄜,孺弱餓死;不對。那是天寶十四載(七五五)寄家奉先時的事。說他在華州時以關輔飢,棄官去;不對。當時關輔並無飢饉。杜甫去官乃因行拂亂其所為;他既不肯隨波逐流,更不肯尸位素餐。說他客秦州,負薪,采橡栗自給;不對。他居成州同谷縣時,曾拾橡栗;並無負薪之事。把杜甫之召補京兆功曹放在嚴武節度劍南東西川之前;不對。其次序正相反。代宗初立,嚴武被召入朝;也許因他舉薦;所以高升杜甫二級,召補京兆功曹。說嚴武為東西川節度使,杜甫往依他;不對。嚴武是從東川移衙門到成都來,他和杜甫以早有的交情,過從甚歡。此時杜還未依嚴,依嚴,是在杜為參謀期間。說崔旰等亂,甫往來梓夔間;不對。崔旰之亂未起,杜甫已離開成都,已在雲安數月。他的客梓乃在嚴武被召入朝,徐知道造反之時。他的客夔乃在客雲安之後。他並不曾往來梓夔之間。說他登衡山;不對。集中有望嶽,無登衡詩。說他醉死耒陽;不對。他離開耒陽數月後,大約是靠近譚嶽之間,他病死在船上。說他好論天下大事,高而不切;不對。他論事常有先見之明;他設策以實用為要;他參謀有收效之功。

如此地修正了,那篇傳可以說無大毛病了。但若求對杜甫有比較圓滿的認識,那該補充的就真多了。先舉一端罷。傳說杜甫死於大曆中,年五十九,究竟在大曆那一年?要等南宋初年,杜甫卒後四百幾十年,學者才把杜甫生年考定為先天元年壬子(七一二),卒年為大曆五年庚戌(七七〇)。其實直到現在(一九六一年),我們還不知杜甫生卒之月日地點。若論其卒日,我們僅知他在大曆五年庚戌夕間病在湘江船上,寫他似乎絕筆的詩。他若死在庚戌年底,其西元也許須是七七一。至於他生年壬子那一年,曾經改元三次;既不知他誕生的月日,那「先天」兩字,是不可固執的。一九五八年十二月,四川省文史研究館,印行一冊所著的《杜甫年譜》。其中說「西元七一二年:一歲。正月一日,杜甫生於河南鞏縣東二里之瑤灣」。這是開口便吐一套複雜的錯誤。其月和地點根據,乃出於《京兆杜氏工部家詩年譜》。其日是根據〈杜位宅守歲〉詩內的「四十明朝過」一句,及〈元日示宗武〉詩內的「獻壽更稱觴」一句。然我們須知:自宋元以來,杜甫被中國文人認為詩聖以來,往往這兒有一家姓杜的,那兒有一家姓杜的,鑽出來說是杜甫的後裔。甚至於有世傳家譜,宗傳詩法,家傳拜官誥命,等等為證。稍加考證,便露出作偽的痕跡來。至於鞏縣諸杜,那是和偃師諸杜,對於杜甫墳墓究竟在何縣,爭辯已久。其生於鞏縣瑤灣之說,我們至少可以說其於杜甫詩文裡,及唐人記載裡毫無根據。至於正月初一日的拜壽,是「天增歲月人增壽」的壽;不是母難,生日的壽。況且太極元年壬子正月初一辛未,是西元七一二年二月十二日;而西元七一二年正月一日是景雲二年辛亥十一月十九日己丑;可見牛頭馬臉不易相合了。

上面兩段所提對於《新唐書 · 杜甫傳》的修正,多是年代的問題。其實杜甫的詩文既多失落,又多失次,所以我四五十年對於杜甫事蹟的攻鑽,也多是從年代的問題入手。雖是步追宋元明清諸儒的後塵,也自覺得有點新加的貢獻。這並不因我的聰明才智勝過前人,而只因

(一)他們已篳路藍縷於前,我來摭拾於後,後生可畏,後來居上,是天給的便宜。

(二)他們沒有像我所用比較利便的學術工具,如引得圖表之屬。

(三)他們不曾而我曾參閱日法英美德義學者的翻譯討論。

語言的隔閡,雖然常讓東西洋學者犯了使人驚愕的錯誤,卻因他們不受漢宋傳統思想所拘束,而有時竟與我以意料之外的啟發。同時,我從史學方法的經驗中得來的教訓是:好古、疑古,都不能有全免錯誤的保險。所以我從考訂時代的先後而重新估量詩篇之真偽,注解之得失,事實之意義,我常加上恐怕、可疑、推測、假定、以為、也許、可能等字眼。我仔細地說明史料的出處和辯論的理由,因為我盼望後來的學者也來修正我的見解。

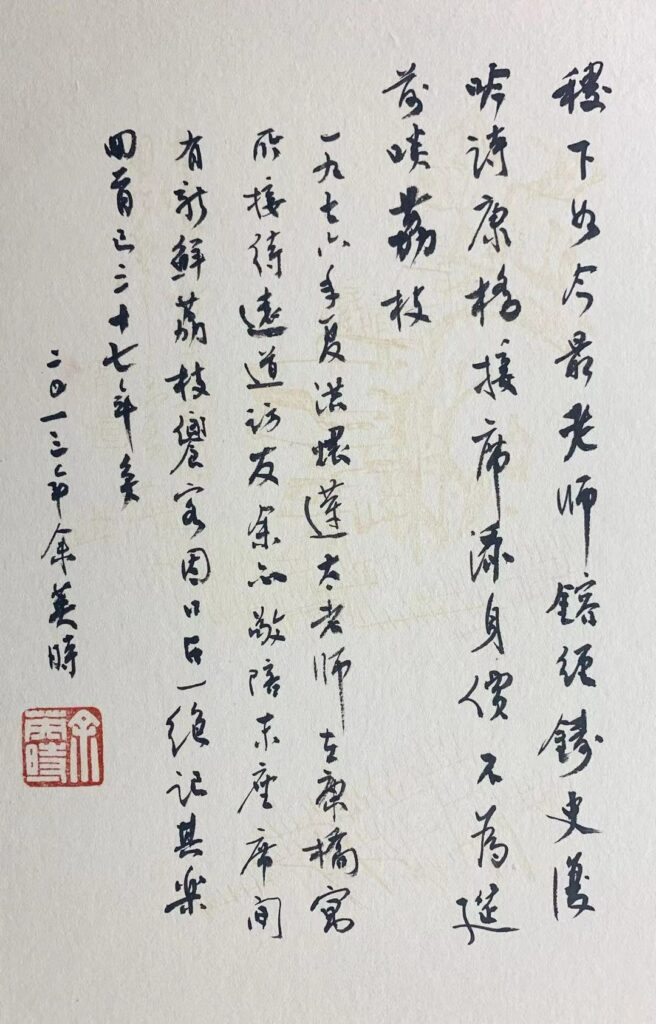

稷下如今最老師

鎔絕鑄史復吟詩

康橋接席添身價

不為筵前啖荔枝

一九七六年夏洪煨蓮太老師在康橋寓所接待遠道訪友,余亦敬陪末座,席間有新鮮荔枝響客,因口占一絕記其樂,回首已三十七年矣

二○一三年余英時

我以為杜甫一生,重義輕利;臨財不苟得,臨難不苟免;寧損己以益人,不徇私而害公;大有這位義姑(裴家姑姑)之風。

出仕以前,鮮為人曉的家庭生活

此中比較新奇的多是在杜甫生平的前段,在他還未出仕以前,而他這時代的詩文保存得甚少。其大部分又多關於家庭問題:他之上對父母,下對妻子。在父系方面,杜甫是恃才傲物之文豪杜審言的孫子.這個祖父,杜甫在詩文裡時常稱道;但他並未見過,因為杜甫未生之前四年,杜審言已死了。杜審言元配薛夫人生了三男三女。長男就是杜甫的父親閑。次男并,十六歲時手刃父仇被殺,竟脫父於難,時人稱為孝童。其下有一位嫁於裴氏的姑姑,我以為是對杜甫有最大影響的女人。杜審言續弦盧夫人,在天寶三載(七四四)去世。據杜甫所作之墓誌銘,薛夫人所生的子女,多是在她手裡長大的,但在她去世之時,他們都已前卒。她所生的一子二女尚在,皆已婚嫁。在喪服哭位有塚婦盧氏,介婦鄭氏、魏氏、王氏,女通諸孫三十人。

在母系方面,杜閑的元配崔夫人是杜甫的母親。崔夫人的母親是義陽王李琮的女兒,是有名的孝女。杜甫有一篇祭這位外祖母的文。但似杜甫並未見過這位外祖母。且因當時崔氏祭無主,所以他和一個姨表表兄鄭宏之去具祭。杜甫的外祖父當然姓崔。名甚麼?我考之多年,迄未能得。近閱四川出版的《杜甫年譜》,乃云崔夫人是崔融的長女。我大為驚異。崔融和杜審言占了「文章四友」之一半;杜審言雖瞧不起其他文人,而獨感激崔融的友誼提拔;崔融死時,杜審言且為帶緦服。若使這兩個文友竟成兒女親家,而遺傳精粹之華,乃為詩聖杜甫,豈非千古佳話?然杜甫詩文裡不應一句不提;唐人記載裡不應閉口不談。所以我對這樁新說十分懷疑。

杜甫的母親既是崔夫人,何以在他祖母盧夫人墓誌裡乃有塚婦盧氏?錢謙益斷說:盧字是崔字之誤。又說這篇墓誌是杜甫代替他父親杜閑做的。這是搗了一個大鬼,不得不痛打。推其所以致誤之由,恐怕是因為元稹做志,《舊唐》列傳,王洙序集,都說杜閑做奉天令;而杜甫於祖母墓誌裡說「薛氏所生子,適曰某,故朝議大夫兗州司馬」。錢謙益、朱鶴齡之流都說:在天寶三載杜閑還活著做兗州司馬;只因丁繼母之憂,所以官稱上加故字。兗州司馬官小;奉天縣令官大,可見杜閑做奉天令是在服闋之後了。我謂這些學者應當知道:杜甫之文自說其父,元稹之文說杜嗣業之曾祖,二說既相衝突,則親疏遠近之別,就是取捨標準。況且志云「登即太君所生,前任武康尉」;「前任」二字乃因丁憂。「故」字明是「已故」。況且盧太君卒於天寶三載五月五日,當時杜閑如活著,他的官稱宜為魯郡司馬,因為天寶元年已改兗州為魯郡,況且奉天是畿縣,不是京縣,所以其縣令的官階是比兗州司馬的官階低,可見做奉天令在先,做兗州司馬在後;而故兗州司馬之去世必在天寶元年以前,兗州未改魯郡之先了。況且志文說繼母慈,長子孝,繼母之得稱縣太君乃因長子之官。如此之言出於杜甫之口,則母子雙美得體之文。若出於杜閑,則是自誇自傲,不敬繼母。如何乃說此志乃杜甫代其父作者?後來諸儒雷同附和錢氏之說,甚至於近年有學者竟說天寶十載杜閑還活著,做奉天令。試思:當時的杜甫若是奉天令的少爺,他何至於「賣藥都市,寄食友朋」?

杜甫的朋友常稱他為杜二。可能是他的母親崔夫人還生了他的哥哥。但是這個哥哥全不見於詩文記載;只可暫認為存疑的悶葫蘆而已。也許將來考古別有發現。像民國六年河南發見了杜并的墓誌銘,可以幫助考證。現今的懸疑只是崔夫人生了杜甫不久就去世,而所謂塚婦盧氏者乃是杜閑的續弦太太,只是杜甫的繼母。南宋黃鶴已提出這一點,且謂杜甫是由裴家姑姑看養大的。這是很重要而深有意義的事。這位姑姑卒於天寶元年。杜甫所作〈唐故萬年縣君京兆杜氏墓誌〉末一段云:

甫昔臥病於我諸姑,姑之子又病,間女巫至曰:「處楹之東南隅者吉。」姑遂易子之地以安我;我是用存,而姑之子卒,後乃知之於走使。甫常有說於人,客將出涕,感者久之,相與定諡曰義,君子以為魯義姑者遇暴客於郊,抱其所攜,棄其所抱,以割私愛:縣君有焉。是以舉茲一隅,昭彼百行,銘而不韻,蓋情至無文。其詞曰:「嗚呼!有唐義姑京兆杜氏之墓。」

我以為杜甫一生,重義輕利;臨財不苟得,臨難不苟免;寧損己以益人,不徇私而害公;大有這位義姑之風。

杜甫的繼母生了三子,穎、觀、豐;一女嫁與韋氏,後孀居。杜甫詩中常道及此三弟一妹,友于之愛,情見乎辭;而對於繼母盧氏,詩文之中絕無表示。恐怕她於杜甫沒有多大恩情;所以杜甫稚年多是在外。到了弱冠,便有吳越三四年長途之行。開元廿四年(七三六)他已廿五歲,到長安考進士,落第(考試不在開元廿三年;諸家都算錯了);回到兗州省親之後,又復出遊,作齊趙間的長途旅行。我推測杜閑死在開元二十八年(七四〇);杜甫扶櫬歸葬偃師,所以在廿九年有一篇〈祭遠祖當陽君文〉,中云「小子築室,首陽之下」;也許因接繼母及諸弟來守制,須添蓋房子。到了天寶元年(七四二),喪服闋了。他的父親做官已到五品,他可以用蔭服官。他卻單身外出,只靠一根筆桿去謀生。「二年客東都,蔬食常不飽」。這為何故?他把資蔭、資產都讓給諸弟,以博繼母歡心。所以再一兩年,杜甫還是光身窮漢;「騎驢三四載(原作三十載,盧元昌改為十三載,我改作三四載),旅食京華春。朝扣富兒門,暮隨肥馬塵。殘杯與冷炙,到處潛悲辛。」而他的異母弟杜穎已出做官,在臨邑為主簿;不用說已結婚;再過幾年且有一個跑走的姨太太了。

杜甫自己的結婚,我猜想是在他四十一歲的時候,乃是他已獻三賦,已在集賢院考試,已受命到吏部等候補官之後。也許是因補官有望,生活不成問題,所以才結婚。不料等候補官,一等幾乎四年;而結婚五年竟生了三男二女;其中恐怕有兩對孿生的。天寶十四載(七五五)死了一個兒子:

老妻寄異縣,十口隔風雪。誰能久不顧,庶往共飢渴。

入門聞號咷,幼子飢已卒。吾寧舍一哀,里巷亦嗚咽。

所愧為人父,無食致夭折。豈知秋未登,貧窶有倉卒。

後來杜甫於詩題中提到他宗文、宗武二子。早年詩中提到驥子,疼愛得很。晚年也有特與宗武的詩,頗露獎賞之意。其特與宗文的詩,只有一首,乃是催他快起雞柵。自兩宋以來的學者,除了一個以外,都異口同聲地說驥子是宗武的小名;因其聰明好學,杜甫特別愛他。宗文不成器,杜甫不免失望。關於這一點,我於幾十年中,每想到,頗覺不快。我先父對於諸兒一視同仁,向無偏愛的表示。在我十五六歲以後,他老人家有時還與我商量他應如何作文,如何做官。他不讓我妄想,他之愛我,過於諸弟;只因為我是長子,已過舞象之年;所以他微露器重之意,與我以莫大的鼓勵。我常想這是做父親最好的榜樣。杜甫呢?他竟不愛長子,偏愛次子;不免盛德之累。一直等到我翻譯〈得家書〉那首詩,展開各本彼此比勘之時,才發現仇兆鼇於他繁瑣注文中,附帶一句:「胡夏客曰:驥當是宗文,熊當是宗武。」記得我跳起大叫:這說法正對,可以破千古之惑。事實大概是這樣的:安祿山叛了,杜甫把家眷寄放在鄜州的羌村。因要奔赴行在,不及等候他的太太楊夫人分娩,而即出發。中途被叛賊捉住,把他帶到長安去。過年夏間(七五七),他逃離了長安,在極危險中,達到鳳翔行在。在鳳翔才得家信:「熊兒幸無恙,驥子最憐渠。」熊兒當然是上年高秋楊夫人所生的宗武,而比他大約三歲的哥哥宗文,乃最疼愛這娃娃弟弟。這是很自然的解釋。宗文乃是驥子,可見杜甫並不曾偏愛次子,不愛長子。這樣一想,好像多年痼疾,一旦消除,真痛快得很。其實,杜甫一生的待人接物,都是盡情盡義,不偏不濫;何至家庭之內,父子之間反而不然?這是我老早就該想到的。

杜甫雖說「詩是吾家事」,但他的讀書立志,目的不在做詩,而實在經世濟民,所謂經世濟民也就是忠君愛國,也就是至情的一方面。

「為他」、「克己」的至情詩聖

這篇文,寫得長了,當急圖收束。就借這情義兩字,拐個彎,說杜甫何以稱詩聖。元稹微之論詩歌技術,遂謂杜甫超絕前匠。後人往往覺得元稹說得好,而不夠好。金末元好問遺山挖苦他說:「排比鋪張特一途,藩籬如此亦區區。少陵自有連城璧,爭奈微之識碔砆。」可惜元好問也沒說出可比連城璧者究竟是什麼?南宋楊萬里誠齋曾說少陵是詩之聖;後來文人很多都指杜甫為詩聖。但這詩聖兩字,也未曾有清楚的說明。我很佩服四十年前梁啟超任公先生的一篇演講:〈情聖杜甫〉。在我心中這篇啟發了一套思想:所謂詩聖應指一個至人有至文以發表其至情。真有至情的才算是聖人。真能表露至情的才算是至文。可見重點是在至情。至情是什麼?一往情深而不愆於義才算是至情。情義洽合無間就是至情,也是至義。情中的要素是「為他」。義中的要素是「克己」。恐怕讀者笑我墮入道學窠臼;不再往下扯了。姑從杜甫的生平中舉一兩樁來疏說。

杜甫雖說「詩是吾家事」,但他的讀書立志,目的不在做詩,而實在經世濟民,所謂經世濟民也就是忠君愛國,也就是至情的一方面。說他上對君上吧。「致君堯舜上,再使風俗淳」,「雖乏諫諍姿,恐君有遺失」,「明朝有封事,數問夜如何」,這是如何「為他」的至情。「避人焚諫草,騎馬欲雞棲」,「近得歸京邑,移官豈至尊」,這是如何「克己」的至情。

再說他在華州那一段罷。司功參軍的位置約當於今日教育廳長。唐時每年秋中須舉行鄉試,好選送諸生來年在京應禮部之試。杜甫的文集裡有五道策問,是很有意義的文字。記得十一年前我以譯寫華州那一段的初稿,交與一位現在已去世的老太太,請她替我在打字機上打出清稿。她半夜打電話告訴我說:「我真沒想到在中國的詩人中,居然有一個像這樣的腳踏實地關切國計民生的大政治家。」但以我的推測,這五道策問就是杜甫越年去官之導線。他很誠懇地要諸生學他自己那樣處處留心時務,講求可以實行的補救之法。但從諸生的方面來看:官樣文章當仍舊貫。一向的辦法都是從兔園策府裡搬出經史所載古聖昔賢的大教訓、大理論就得了。而且你杜甫是甚麼東西?你自己是落第的進士,哪配考我們?如果他們果有不服的表示,杜甫於越年秋考之前當須決定:還是隨波逐流,依樣畫葫蘆嗎?與其誤人子弟,禍國殃民,不如丟官,砸飯碗。數年後他在夔州所寫的〈秋興八首〉內有兩句「匡衡抗疏功名薄,劉向傳經心事違」。從來解釋者都未把第二句交代清楚。據我看,這兩句是指:在鳳翔當諫官,沒當好,幾乎丟了性命;在華州辦教育,未辦好,幾乎鬧出學潮。前面他用三個字「功名薄」,輕輕地說了。因為他於君上只有敬愛,並不埋怨。後面他用三個字「心事違」,輕輕地說了,因為他於諸生只有憐惜,並不憤怒。這是摯情的表露。

至於他對朋友的至情,前人詳說者已多了。我不必在這裡再提。我可以總結著來說:杜甫之於家庭親戚,國家百姓,朋友交遊,處處都是清潔純正的情。此外,上至皇天,下至雞蟲,旁及樹木花草,他也常有感荷,憐憫、嘆賞之情,不能自已。「易識浮生理,難教一物違。」「老來多涕淚,情在強詩篇。」有時他也自覺他的措施未當,因而自悔、自責,絕不自恕。因而他一任率真,不自掩蓋塗飾;所以我看他,無論老病人扶,無論一醉如泥,也都嫵媚。至於他的詩篇,其最佳之處,不在措辭之壯美,鋪排之工整,而在於他至情之表露:溫柔敦厚,旭日春風。非詩聖而何?

(本文摘錄於《杜甫:中國最偉大的詩人》,原題為〈我怎樣寫杜甫〉,標題為編輯所擬。)

1893-1980,號煨蓮(William)。福建侯官人。現代著名史學家、教育家,1893年生於福州。先後就讀於衛斯理大學、哥倫比亞大學、紐約協和神學院,獲得文學學士、文學碩士、神學學士等學位。1923年回國,被聘為燕京大學歷史系教授,任大學文理科科長,先後兼任歷史系主任、大學圖書館館長、研究院文科主任及導師等。創辦《燕京學報》,並以哈佛燕京學社引得編纂處主任總纂哈佛燕京學社《引得》64種。1946年春赴美講學,1948至1968年兼任哈佛大學東亞系研究員。1980年逝於美國。

其學術名篇有〈考利瑪竇之世界地圖〉、〈禮記引得序〉、〈春秋經傳引得序〉、〈杜詩引得序〉、〈蒙古祕史源流考〉、〈破斧〉等。所撰〈禮記引得序〉於1937年獲法國巴黎茹理安(儒蓮)獎金。主要著述見《洪業論學集》(北京︰中華書局,1981)、Tu Fu:China’s Greatest Poet(美國︰哈佛大學出版社,1952)。

Be First to Comment