作為女性,那些亙古的性情與感情本能,依然如一般女性時不時自然流露,那樣柔弱與傾流,那樣溫暖又堅定。

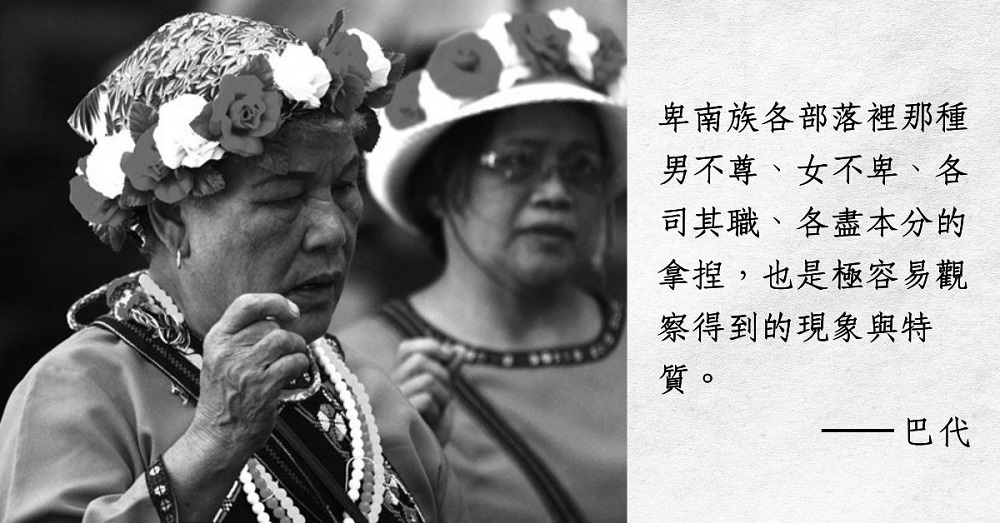

觀察或研究卑南族社會制度與文化現象, 有兩項特質值得注意: 一是巫覡文化的盛行,一是兩性平權的日常實踐。從最早較有系統的文獻紀錄、日治時期臺灣總督府編纂的《番族慣習調查報告書》,以及其後的各種調查報告與研究論文中,都能輕易地在篇章中取證,即便在今日的歲時祭儀與日常生活實踐中,卑南族各部落裡那種男不尊、女不卑、各司其職、各盡本分的拿捏,也是極容易觀察得到的現象與特質。

卑南族的巫覡文化

在卑南族大巴六九部落的巫師,有女巫以及男巫(覡),部落與巫有關的信仰、禁忌、儀式與醫療,都必須透過巫、覡來進行,可以統稱這類的信仰與實踐為「巫覡文化」。被揀選為巫師的候選人出現「徵兆」以及Bulavat(成巫、結巫袋儀式), 便是其中一個非常重要的環節。

男巫因為掌握氏族的祭祀與部落公共事務所需的占卜、祭祀與祝禱,通常由rahan(部落祭司)擔任。部落祭司屬於終生職,當他過世時,繼承權只限於家族內部,方式為「兄終弟及」,確保由單一氏族內部傳承。繼承與正式成巫時,由部落女巫以及長老群見證一種名為「扶立」的儀式,類似登基儀式,主要是周知部落,並接受他從此擔任部落祭司一職。日後其祭祀程序與方式,可由部落資深女巫指導,多屬於公共祭祀、祝禱等「公眾巫術」,作用與功能遠不如一般女巫所能進行的巫醫、巫術儀式那般隱晦、複雜、深邃與充滿想像。這原因,一方面是女巫在成巫前,會出現令人驚詫的,難以理解的徵兆——夢境或異象;二方面是女巫所擁有的力量,其傳承體系既源遠、龐雜又極具傳奇與故事性。 女巫又如何成為一個女巫呢? 當一個女孩、女生、婦人出現一些不尋常的夢境與異象, 並伴隨著生病, 難以現代醫學對症下藥時, 一般會被認定是一種「成為巫師」的徵兆,必須由資深巫師群,仔細地觀察評鑑與確認。這個徵兆因人而異,部落一位資深女巫Seden年輕時所出現的徵兆,是頻繁地看見地表下一些死後埋入的人,他們有的已經腐爛,只剩骨架,卻還會向她招手;一些臉部表情沒完全腐爛的,還會對她擺出詭異的笑臉;有的會伸出像榨菜一樣、顏色黯沉又不完整的舌頭扮鬼臉。

這個情形斷斷續續出現了半年多,而且幾乎是隨處可以看到那些異象,以至於身體迅速衰頹。她感到恐懼、害怕卻又不敢也不知道該怎麼跟家人說。為了避免忽然看見那些異象, 她總是刻意地半抬起頭, 保持視線的平視與遠視。直到有一個大白天, 她恍惚地呈現寤寐狀態,看見一顆顆頭顱排列成隊,由遠向近朝她臉上靠近,又忽然左右分散,離去又靠近, 她過度驚嚇地昏了過去。醒來時, 家裡已經聚集了部落的十幾個巫師, 幾位資深女巫正在占卜確認她成巫的可能。而後的七天時間,每晚入夜後,巫師們為Seden進行Ya’ulas(召喚巫靈的吟唱)儀式,讓她習慣與她所繼承的巫靈接觸,彼此熟悉接觸的反應,而後結巫袋、成為巫師。日後繼續接受年度固定的培養訓練以及執行日常的巫儀,一直到她過世。

巫術之前,人靈平等

二〇〇五年六月六日,我在卑南族大巴六九部落的一戶人家院子裡,記錄了一場成巫儀式,其奇特之處在於,這是為死去的巫師所進行的儀式。既然是一位巫師,為什麼還要再做一場使其成為巫師的成巫儀式?既然是已經死去的人,現世的巫師又如何為她進行猶如為新進巫師結巫袋的儀式?

當時,他們家人有幾位陸續出現頭疼、暈眩的情形,尤其是說閩南話的大媳婦,還伴隨著夢囈與日常高頻率出現的恍神狀態。他們先後就醫卻查無病兆, 折騰了近一個多月, 最後按慣例去了臺東大橋旁, 一間主祀地藏王菩薩的大廟功德宮問乩, 得知先人墳墓恐有傷損、異動。隨後家人們到墓地探勘, 果然發現母親的墳墓有異樣。在面對墓碑的右側,大約就是左腳的方向,坍塌、陷落了一個窟窿。他們聯想到也許是四月一日卑南地區發生的五級地震所造成的。

他們決定補救, 遂又去大廟扶乩想問個清楚。他們問母親的亡靈, 是不是因為地震的關係讓她的墳墓塌陷, 所以來找子女處理, 使得他們都生病、不舒服? 生前是部落資深女巫的亡靈回答說不是, 是因為她入葬時, 她的Lavat(巫袋)沒有跟隨著下葬, 最近實在耐不住對Lavat的思念, 火氣都上來了, 所以抬了腳不小心踢壞墳頭。

子女問那要怎麼辦補救?亡靈只回說她要巫袋,至於怎麼讓祂重新得到巫袋,無論如何問也問不出個所以然,廟祝建議他們回部落問當地的巫師。

既然巫師的亡靈要索回她的巫袋, 該怎麼辦呢? 他們前去拜訪部落的巫師Seden、A-ngu、Gigu三人。這下難倒了老巫師,為在世的生人進行成巫儀式、結巫袋的程序複雜但她們熟悉,而要為一個已經過世的巫師結巫袋又如何可行?於是A-ngu念禱召喚亡靈詢問可行的方案,最後三個巫師商議決定採取對新進女巫的方式,先進行Ya’ulas,召喚亡靈與她所繼承力量的亡靈們,再為亡靈結巫袋,讓家人修繕墳頭時一併埋進墳裡。

儀式時間選在大家有空的六月六日。當天,那家人在院子旁的樹蔭下設置一張桌子、椅子供女巫們準備檳榔、陶珠及針線布疋,閩南媳婦也來幫忙。其餘前來幫忙的男性包括鄰居,則在院子另一頭起了爐火,並準備茶水以及殺豬(此處僅以現成的大肉塊替代,象徵殺豬慰勞巫師)。儀式過程除了巫師祝禱詞的念誦聲,在吟唱巫歌召喚亡靈時,院子還出現一些的騷動,附近鄰居的犬隻開始嗥叫,那媳婦一直處在近乎崩潰的哭泣中,邊哭邊說她又不是這裡的人(原住民),又聽不懂她們(巫師)在唱什麼,她怎麼會這麼思念、傷心, 一直哭個不停? 巫師Gigu安慰她說:「妳婆婆正坐在妳旁邊, 妳當然會感受到這些啊,妳們感情不是很好嗎?沒事的,妳也將好起來,不生病了。」

這個儀式召喚了幾個不同時代的亡靈,過程非常順利。巫師解釋是因為亡靈太想念她的師父們,也太急切想要擁有新的巫袋,所以召喚的歌謠才起音進行第一段,祂便現身現場,以至於她的媳婦因為「靈觸反應」陷入哀傷而哭泣不停。

儀式進行的過程,反映出卑南族文化的幾個特質。一是,男女分工。同樣是儀式,部落祭司作為男巫,並不會插手或介入女巫們的工作,他若到現場,也只能跟著其他男人幫忙打雜,就像部落男人執行「大獵祭」或「成年祭」的時候,部落婦女會接下所有的雜事。公領域與私領域有明確的界定,男女各司其職,各盡其力,既不推託也不干預。二是,親友鄰居主動協助,幫熱鬧或一起分憂解勞。儀式或者婚喪喜慶的現場勞務,通常不需要有人指揮,大家各自找適合自己的位置來幫忙。三是,卑南族人與亡靈、生魂的關係總是和諧又接觸頻繁。巫師總是想盡辦法召喚不同的生魂、死靈來協調解決生人或亡靈的困擾,這對於其他民族而言應該是很難想像的事吧。

靈韻生動的女巫文學

與這樣的儀式現場有著相似的召喚巫術, 卑南族的文學作品總有一種靈韻, 一股自然、不經意呈現出的溫柔、堅毅與和諧。隨處可見生動、張力地上演著奇幻、詭厲的巫術情境,是那樣的優美、宜人又富有女性氣質。以巴代的長篇小說《巫旅》為例:國中女生梅婉,一日發現自己驚人的女巫特質與巫力,她試著編寫咒語而穿越時空卻陷入無法返回的窘境,她傳遞訊息向也是巫師的祖母求救,但祖母因為不了解穿越巫術,只能召喚其巫師祖宗神靈。當召喚而來的四位祖先神靈出現在梅婉周遭時:

梅婉忍不住地輕輕哭泣與猛流淚,她感到不解的看著那四個微笑不語的老奶奶,一顆心被哀傷腐蝕掏空似的繼續哭泣與流淚。哭泣聲中,梅婉似乎聽見了一陣陌生卻熟悉、極柔軟極溫暖的聲音,合音似的、共鳴似的,輕輕卻異常清楚地在耳邊響起:

是個機緣,是個安排╱從極遠處,從邈遠地╱那娃娃啊,這孩童呀

初出道者,初學者呀╱思念如此,哀傷至此╱憐憫為何?哀矜何由

……

是個寓意,是個指示╱從遠古來,從根源來╱那老耄者,這長齡者

歸祖靈者,從雲遊者╱思念如此,哀傷至此╱憐憫為何?哀矜何由

……

沒等念誦完,梅婉早停止了哭泣,她無法聽懂這些老人發出的聲音,那種夾雜著古老卑南語原始聲腔的意思,但覺得自己一股歡愉溫暖不知何時從身體某處蔓延擴散,她一動也不動的看著眼四位老者,忽然開裂著笑臉,充滿著幸福感覺而淚流滿面。

而在另一部長篇小說《白鹿之愛》中,部落男子即將上戰場前,部落女巫們準備做一場「增強力量」的巫術。巫師群在做了敬告祝禱後,將事前準備的以苧麻細繩串兩顆陶珠的繩帶,鋪展在幾張小姑婆芋葉上,數量剛好夠每一個參戰男人環戴一條在手腕上。老巫師指導著年輕的巫師:

「路格露啊!我眼花手拙的,我看這個就由妳來幫忙把這些繫上他們手腕上!」資深女巫體貼的說。

「我……」路格露忽然耳根子熱了起來,從剛剛進到巴拉冠廣場,她已經偷偷地看了馬力範好幾眼,心想著一定要親手為他繫上這個陶珠串,沒想到這資深女巫讀出了她的心意,讓她是既高興又羞澀。

她又害羞的半低著頭看著馬力範的右腕,然後取過一條陶珠串,細心的、溫婉的繫上,又不自覺地輕輕撫了撫馬力範粗壯的手腕。她想起,就是這個強有力的手臂,從水中抱起了她的身體, 也從此抱起了自己的一顆心; 是這個手腕為她獵得了一頭白鹿,讓自己暗許從昨夜而後,將永遠屬於這個男人。 你要好好保重啊!奮力殺敵啊!親愛的!路格露忍不住激動,心裡幾乎是吶喊著說。

作為女巫者,在戰爭或關乎個人與部落的大事中,因為擁有巫師袋所扮演的角色與責任,固然被賦予深厚的期望,她們也竭盡所能勇於擔當。而作為女性,那些亙古的性情與感情本能,依然如一般女性時不時自然流露,那樣柔弱與傾流,那樣溫暖又堅定。這或許正是卑南族大巴六九部落女巫在其民族文化與歷史責任中,令人尊敬與愛慕的原因。

(本文摘錄自《性別島讀:臺灣性別文學的跨世紀革命暗語》。)

參考書目

巴代,《Daramaw:卑南族大巴六九部落的巫覡文化》(臺北:耶魯國際,二〇〇九)。

巴代,《白鹿之愛》(臺北:印刻,二〇一二)。巴代,《巫旅》(臺北:印刻,二〇一四)。

延伸閱讀

巴代,《吟唱.祭儀:卑南族大巴六九部落的祭儀歌謠》(臺北:耶魯國際,二〇一一)。巴代,《馬鐵路》(臺北:耶魯國際,二〇一〇)。

巴代,《笛鶴》(臺北:麥田,二〇〇七)。

巴代,《斯卡羅人》(臺北:耶魯國際,二〇〇九)

臺東卑南族大巴六九部落裔,現為專職作家。研究領域為卑南族巫覡文化、臺灣原住民文學。著有研究專書兩冊、短篇小說《薑路》一冊、長篇小說《月津》等十一冊。曾獲金鼎獎、臺灣文學金典獎、吳三連獎、高雄文藝獎。

Be First to Comment