採訪、撰文 / 謝旺霖(文字工作者,著有《轉山》、《走河》)

編按:2020年,諾貝爾文學獎得主、著名作家高行健《靈山》出版30週年。這部作品可謂是高行健創作生涯中「最大的作品」,不僅寫作歷時最長,自中國寫到法國,小說也記述下作者八〇年代浪跡長江流域,前去青藏高原、四川貴州,於蠻山惡水間逾萬公里的所歷所聞。兩年前,聯經出版推出《靈山》30週年紀念版,收錄了與高行健的遠距深度專訪;2022年,《心象繪畫:高行健畫集》出版之際,我們一起來重溫這位年逾八十的作家如何講述他的創作歷程與藝術思索。(* 本文摘選自《靈山(出版30週年紀念版,首度收入作者序言及專訪)》,原題為〈二〇二〇,重返《靈山》的旅程〉標題為編者擬。)

訪問前言:回想當年,《靈山》從一年賣不到百本的書,在獲得諾貝爾文學獎後,一躍成為全球書市的暢銷經典。這其中固然有得獎的加持,但莫不也是藝術家長久的堅持,見證了文學最終超越了時代的意義。這次越洋電訪,高行健耐心懇切回答每一個提問,從最初的流浪,到逃亡,談《靈山》,小說藝術,也談創作的生涯,以及當前肆虐全球的新冠病毒。而年屆八十的他,其實剛大病初癒,還不時掛念這如今已被他稱為「故鄉」的台灣。

謝=謝旺霖

高=高行健

我收集的材料和筆記非常多⋯⋯一部分我帶到法國寫《靈山》,之後捐了一部分給斯德哥爾摩大學圖書館,還有很大一部分留在北京。我在北京的家被查封後,就完全沒有下落了。

流浪,是對中國文化、歷史的再認識

謝:您曾多次在中國大山長河流浪,深入窮鄉僻壤。那些現實生活中的流浪,可有為您自身或創作上帶來什麼反思?

高:我的流浪,是因為政治環境的惡劣,當時發動「清除精神汙染」運動,點了我的名。根據先前在文化大革命得到的經驗,我不得不趕緊離開北京。去到青藏高原、四川貴州,然後沿著長江流域五個月,歷經八個省,七個自然保護區,一直到東海邊,大概有一萬五千公里。

這之前,我對中國文化、歷史已相當瞭解,從司馬遷的《史記》讀到《山海經》乃至《水經注》,還對考古發掘非常關注。原來我就對中國儒家和官方正統的歷史就持懷疑態度,因為中國是一個多民族國家,歷史非常悠久而複雜。我認為除了黃河流域的中原文化以外,這廣大的長江流域還有同樣悠久而豐富的文化。所以那趟旅行,還有一種對文化歷史的考察在背後,我不是盲目流浪,也企圖得到更多的證實和材料,對中國文化和歷史再認識。

我到處搜集地方上資料,一般的史書和圖書館裡找不到的材料。像那些少數民族,彝族、苗族、羌族、藏族等,我得到的都是第一手材料,中國傳統的正統文化中幾乎沒有描述。而我直接採訪本地的巫師、跳大神的歌師,深入很多自然保護區,乃至於古羌人的地區,找當地對這些文化感興趣的漢人幫我翻譯,我自己做錄音。我恐怕是少有的漢人作家,深入到這些地方,實地調查,這都體現到我的《靈山》裡。

我收集的材料和筆記非常多,地方縣誌的摘錄、巫師唸經、民歌和民間史詩等等,一部分我帶到法國寫《靈山》,之後捐了一部分給斯德哥爾摩大學圖書館,還有很大一部分留在北京。我在北京的家被查封後,就完全沒有下落了。

好不容易贏得的自由,不能浪費時間,所以我日夜寫《靈山》,還為舞蹈家江青的約稿,寫了劇本《冥城》,又為我作為編劇的北京人民藝術劇院寫了《山海經傳》。

逃亡,不僅贏得自由,而且是創作的豐收

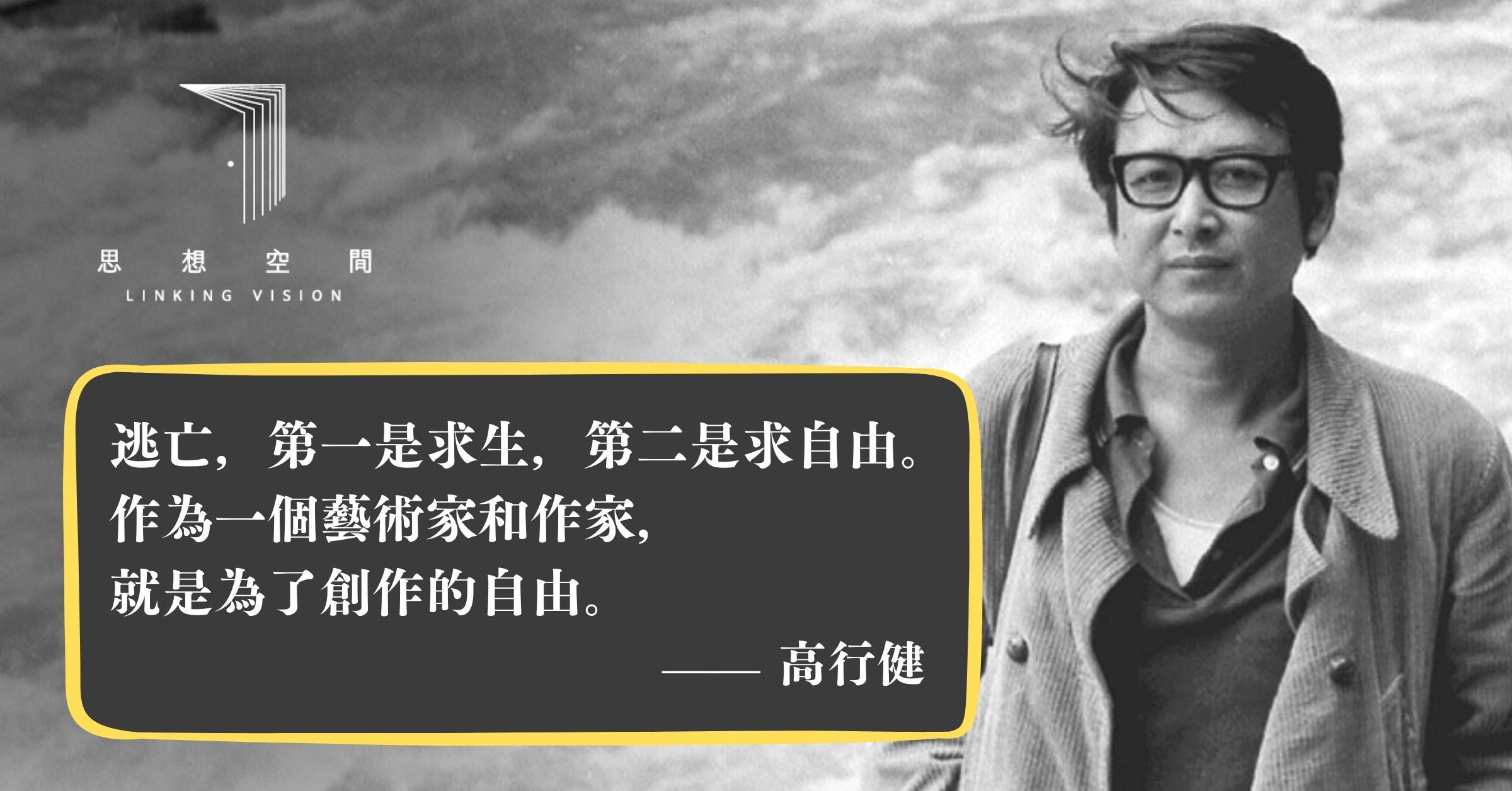

謝:逃亡往往帶有被迫或負面因素而離開一個地方。但您經歷的逃亡,卻不僅僅如此?

高:對我來說,逃亡不存在正面或負面的問題。逃亡,第一是求生,第二是求自由。作為一個藝術家和作家,就是為了創作的自由。

對我的創作來講,我在中國的「那一生」,像噩夢一樣;到了法國後「這一生」,我贏得充分自由的表述。所以我寫作創作不斷,不僅贏得自由,而且是創作的豐收。

謝:《靈山》寫了七年,在中國起筆,到一九八九年在法國才完稿。天安門事件,是否有對寫作的過程造成影響?

高:當時德國的基金會和法國文化部都來了邀請,我請了一年創作假,終於得到許可,是新上任的文化部長作家王蒙給我開了綠燈。我先到德國,後來曾任法國駐華大使的馬騰(Claude Martin)先生,問我想不想到巴黎?由於我沒有簽證,他親自開車到德國邊境來接。我就這樣來到巴黎。

好不容易贏得的自由,不能浪費時間,所以我日夜寫《靈山》,還為舞蹈家江青的約稿,寫了劇本《冥城》,又為我作為編劇的北京人民藝術劇院寫了《山海經傳》。這時天安門事件發生了,法新社每天都在報導,面對那些鎮壓,我顯然回不去了。又是馬騰大使打電話給我,一個星期後,我便去法國接待難民中心,申請政治庇護,立馬就拿到了十年居留。

於是我想中國的事情該結束了,也應該趕快結束《靈山》,面對新的生活,新的創作,否則那麼多資料還不知道要寫到哪一天。天安門事件三個月後,我就加緊把《靈山》寫完。

謝:所以《靈山》的完成,有那種您特別想告別中國的意味?

高:是,因為我完全面臨新的生活。接著就收到美國一家劇院的邀請,希望我就「六四」寫一個戲。便是《逃亡》那個戲。

十月份寫完,寄到美國,但劇院希望我修改劇本,寫成個政治戲。而我這是個哲學戲,超越他們的政治正確,沒有美國式的那種英雄。我把它寫得像古代希臘悲劇一樣,人類的悲劇,困境,不僅是政治的困境,還有內心,這麼一個哲學戲。我不願修改,自付了英譯文的翻譯費,收回版權。後來馬悅然翻譯了,因此,首度上演是在瑞典皇家劇院。這是《靈山》結束後第一個創作。

我的法國朋友說,要不在大學裡幫你找個教職?不然你怎麼生活?我說不必,不用擔心,我的畫賣錢,我幸虧能以畫養文,讓我僅自做我想做的創作,不必顧忌收益。

創新的敘述,和追求的語言

謝:《靈山》中,為什麼只以人稱代名詞(你、我、他/她)的方式來做敘述?

高:我的第一本書《現代小說技巧初探》(1981),講到小說語言的藝術。傳統中國小說的寫法,我太熟悉了。而西方小說,從古典、中世紀,到現代小說,我都評論過它們的技巧,介紹給中國讀者,並指出小說不是只講故事,應該有眾多的寫法。

我為小說藝術開了一條路,不僅是以人稱來代替人物,這也有人試過,像法國新小說派羅伯格裏耶(Alain Robbe-Grillet),但沒有人用三個人稱(我、你、他)來指稱同一個人物。這發明來自於我對語言學的興趣,我非常欣賞維特根斯坦的語言學和佛洛伊德對潛意識的研究。因為這兩個前緣,一是語言學,一是潛意識的源由,我發現人的意識的形成,不是只有一個人稱「我」,還有一個「你」也不夠,必須有三個人稱。這就形成像幾何學一樣的座標系,確定了人稱的範圍,有三個象限,就可把人的意識立體化了。

物理學的現象,語言學的現象,跟人的心理、意識的形成竟不謀而合。我發現,要確認一個人物,以三個人稱就夠了,不必給他命名,每個讀者都可設身處地進入這三個人稱。因此它打開通往人的意識和潛意識的通道。人稱就是通道,而且不是一個通道,是三個通道。這是《靈山》對小說藝術的貢獻。

謝:您在寫作上,特別著重文字的聲響,是否有個人獨具的創作方式?

高:這得談到語言的本性。語言,法文的意指「舌頭」(Langue)。文字的書寫在語言誕生之後,可現在有些作家玩文字遊戲,卻忘了語言的原本是聲音,通過聲音,語音,直接訴諸聽覺,而且要傳達意義和感受。傳達聲調,情緒,這是單純的文字,難以做到的。

這種認識又來自我從小喜歡戲劇、演戲、導戲,組織劇團,又做了很多演員的工作。所以對我來講,最有趣生動的語言,是活的語言,在舞臺上,直接面對觀眾,立即打動觀眾,達到共鳴,不是挖空心思去修辭。我的小說都是用這樣的語言來寫。

為了聽得見自己寫的東西,那麼我就用錄音。我很多的作品第一稿都是錄音,像《 靈山 》裡有的整章節都是先有錄音,然後再細緻反覆修改。所以這個語言對我是活的,它是憑聲音直接可以引起共鳴,喚起感受、感覺,這樣才是我追求的語言。

謝:在創作或寫作上,您最注重的是什麼?

高:要真有話可講。我寫這些作品,都有話可講,而且不講別人已經講過的。一定是我有新鮮的話可講,有我自己的感受,也想跟讀者或觀眾交流。

我寫作上,一定得有新鮮的感受,一定要找到新鮮的表述。所以,我寫的戲都沒有重複,小說也是這樣。

謝:您對新思想、新表述的追求,儘管面臨出版的問題、現實的挑戰,也不曾絲毫動搖過?

高:因為是創作嘛!我所做這一切,都不為掙錢,我也不投合時尚。就像當時《靈山》在台灣出版,第一年只賣了九十六本。連法國這樣特別重視文化藝術的國度,法國六大文學出版社都不接受,最後找到普羅旺斯一家很小的出版社。沒想到,書一出版,法國各大媒體竟然一片讚揚。不過當時這書,仍不賣錢。

我的法國朋友說,要不在大學裡幫你找個教職?不然你怎麼生活?我說不必,不用擔心,我的畫賣錢,我幸虧能以畫養文,讓我僅自做我想做的創作,不必顧忌收益。

我在法國幾乎沒有真正的休假,工作總排得滿滿的,把時間充分用在創作上了。今年八十歲了,我這一生,可慶幸的是沒有浪費掉。

呼喚新文藝復興

謝:您不僅是作家,戲劇家,畫家,藝術的領域更延伸到電影,當起了電影導演?

高:之後,我又轉向電影。我從小就對電影有興趣。大學一年級時,寫了第一個電影劇本,但不是通常那種講故事的電影,當時就已經寫成電影詩了。這跟那時讀到俄國電影大師艾森斯坦(Sergei Eisenstein)的論《蒙太奇》有關。

電影這種綜合藝術,包括:聲音、畫面、語言、表演、舞蹈、音樂、形象、色彩等,這些我都瞭解,對我來講,又是一種新的表述。所以,我最後一階段是電影創作,《側影和影子》、《洪荒之後》、《美的葬禮》三部電影詩就是這麼來的。

謝:近年來,您幾度提出「呼喚新一輪文藝復興」的說法。這似乎是對現今文化現象的一種批判。這「新一輪文藝復興」指的是?我們當前該如何實踐?

高:我「呼喚新一輪文藝復興」,並不是說我們要重複歷史上的文藝復興。那些十五、六世紀的藝術家們,既然從中世紀黑暗窒息裡出來。那麼,我們今天為什麼不可以從二十世紀的意識型態裡出來?這些意識型態,約束人們的思想,像馬克思主義、民族主義等;藝術上的現代主義、當代藝術變成了觀念,變成僵化的教條。

所以我呼喚從二十世紀那些僵化的意識型態裡出來,充分開放思想,自由表述人對世界新鮮的認知。

這不是由哪一個政黨來呼喚的,也不是國家的文化政策。這首先是藝術家個人的事情。問題在於你自己是不是有新鮮的表述?你要不要從意識型態、框架、教條、時尚、市場裡出來,傳達新鮮的感受和新的認知,達到思想和精神的昇華?

如果藝術家有這種覺悟。我以我自己為例,那麼在禁錮之下,仍可以突破,找到自己的路,自己的表述。而且還能同世界其他的藝術家溝通和交流。

因此,我對台灣寄予很大的希望。台灣雖小,但你看對抗這次新冠病毒,台灣幾乎沒有受到什麼影響,可歐美西方這些工業大國卻多麼嚴重。這說明台灣人對世界的認識,社會的健康,超乎人們的想像。那麼台灣的藝術,更不該走二十世紀那些老路。我們應該找到新鮮的表述,給世界提供新鮮的認知。古希臘那麼小的地方,居然創造那麼輝煌的文化,影響全世界。台灣何嘗不可?在台灣思想是自由的,社會是富裕的,台灣又是開放的、對世界對西方東方都沒有禁忌,台灣的藝術家們,何嘗不可以掀起新一輪文藝復興?

謝:今年是《靈山》中文出版第三十年,同時是您獲諾貝爾文學第二十年。如今回望,您有什麼感想嗎?

高:我到法國三十二年,直到去年發現腸癌,大病一場。先是兩次大手術,還有化療半年。除了這一年以外,我在法國幾乎沒有真正的休假,工作總排得滿滿的,把時間充分用在創作上了。今年八十歲了,我這一生,可慶幸的是沒有浪費掉。

延伸閱讀:

劉再復:高行健無論走到哪裡,原創性就跟到哪裡

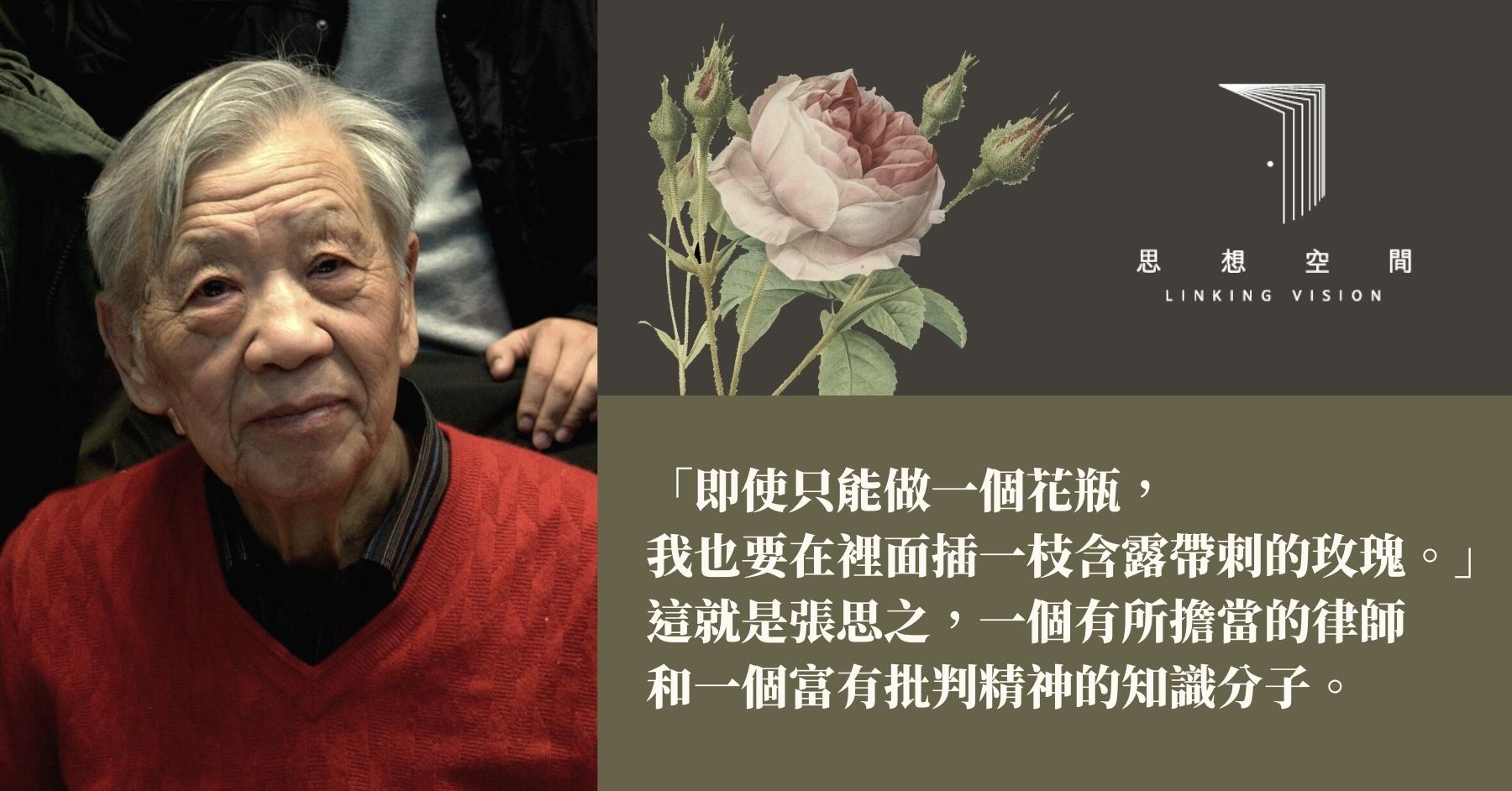

專訪張思之:中國律師的獨立精神和自由思想

章詒和:成也不須矜,敗也不須爭——「律師的良心」張思之

| 新書速遞 |

| 閱讀推薦 |

一九八○年生。東吳大學政治、法律系雙學士,清華大學台灣文學所碩士,目前為文字工作者。著有:《轉山》、《走河》。曾獲雲門舞集「流浪者計畫」贊助,文建會「尋找心中的聖山」散文首獎、桃園文藝創作獎、國家文化藝術基金會文學類創作及出版補助,誠品年度華文創作排行榜第二名,金石堂年度十大最具影響力書籍,二○○九年台北國際書展大獎「非小說類」入圍等。《轉山》二○○八年十月由廣西師大出版簡體版,並於二○一一年改編為同名電影在中國大陸上映。

Be First to Comment