來自香港,現居台灣。 著有短篇小說集《煙街》。國立清華大學台灣文學研究所碩士生,香港浸會大學人文及創作系創意寫作課程首屆畢業生。香港文學館媒體〈虛詞.無形〉編輯。曾獲臺北文學獎、中文文學創作獎、中興湖文學獎等。

文/沐羽(思想空間專欄作家)

行走江湖,人總要有幾個傍身的特殊技能,我的是這個:只要在任何路口順從本能拐彎,就一定會搞錯方向;經過一條街後,就能馬上忘記自己從哪個方向來。在國語裡這叫路痴,廣東話叫路盲,又痴又盲完全剝奪了我當一個都市漫遊者的可能性。散步對我來說很難是一件放鬆的事,所以我也算是個哲學家,哲學三大問題我每拐一次彎就會問兩個。

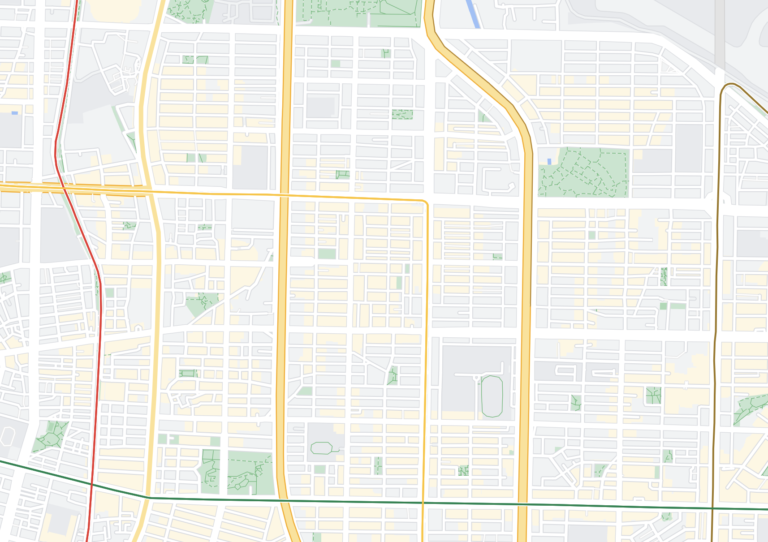

隨之而來的是我能夠快速閱讀地圖,只要打開手機,不到兩秒我就能知道接下來該怎麼走。於是我理解城市的方法總是位居上方的,垂直懸掛的,把細節全部抹除並對街道進行解剖的暴力工作。為了知道自己從哪來及去何處,我花了不少心力研究地圖,以致後來我判斷一個地方舒不舒服的準則也出現了些問題。比如說我喜歡中山區一帶除了因為步行友好性外,還因為它是台北市最多直角轉角路口的地方,出乎意料地比信義區還多,看起來跟走起來都舒服。

這些一個一個組合起來的方格,從城市規劃的角度來說被稱為街區(Grid),它是一個在近數百年被大幅使用的模式。在最初的時候,城市是從村子發展而來的,而過往的人生活艱難,哪來的時間想要怎麼持續發展。而且混亂的道路也有好處,比如當敵人入侵時,迷宮一樣的街道能把他們困死。後來街區之所以大量出現,是因為理性的交通需要,比如馬直線跑起來比較快,不斷拐彎就會減慢速度。於是當政府有辦法進行都市更新時,比如1666年倫敦大火後,通常都會以格狀街區的邏輯規劃地區。當然,它不一定會是九十度,最主要還是一格一格圍繞主幹道。

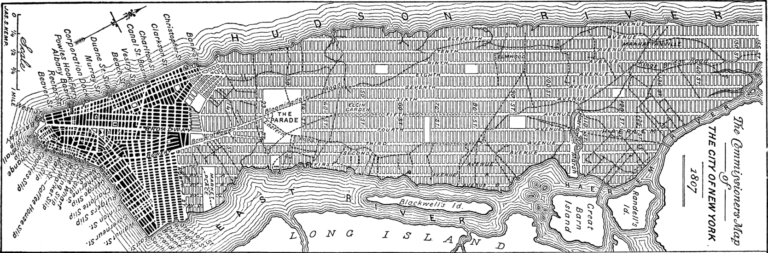

以格狀街區規劃城市最狂熱的地方大概就是美國,那時已經是現代了,於是理性很潮。而由於格狀街區很潮很現代,又方便移動,在十七世紀時政府開始把整個費城搞成格狀。到了十九世紀時,格狀規劃甚至成了國家指導方針,因為一格一格鋪下去的規劃方便擴張,又能有效塞入大量人口。於是幾個小格子組合起來成了大格子,而大格子們又以火車串連起來,整個國家就以一種工整的格網作為脊骨,暴發戶般地在這數百年迅速擴張。

格狀規劃的城市看起來就像個巨大工整的故事,人在當中漫遊時除非喝醉了,否則幾乎不可能迷路,對我來說簡直是個福音。它每個轉角都標好了號碼,每條街都按數字順序排好,人們以圖像來理解它的歷史,它的脈搏,觀察城市在整片平原上依序展開,直至一望無際。然而美國的格狀規劃很快就衍生了差評:它的主幹道太方便交通了,很容易就塞滿了車;它的格子重重覆覆,單調無聊;儘管路很好走,但其實也沒甚麼好看的。換言之,過度強調方便和理性放棄了那些枝枝節節,又被稱之為人性和自由的東西。

如果城市也只不過是小街匯聚成大街,故事不過就是一排洞裡的人,我們應該從甚麼地方開始欣賞它們?

馮內果的故事製圖

每個城市都有故事,每一條街,每一小巷,每棟建築上的裂痕和搖搖欲墜的名牌,半開的垃圾筒旁環迴立體式般的悶臭和一地棕黃焦油凝結的煙蒂,都是街區的微觀。而反過來說,故事也像是城市,有它的巷弄、交通與規劃。我們可以把文字看成一張地圖,把各個段落看成街區,而讀者從中踱步漫遊時,就能觀察作者用甚麼方法佈置他的世界。從這個街區走到下一個街區,它的步行友好性高嗎?這裡的比喻有沒有延伸到下個段落?有沒有為整個作品帶來連貫性,還是搖搖欲墜如在發生饑荒?於是,當我們把文字當成地圖來閱讀時,故事就有了一條脊骨作為主幹道,它強硬地扳在標題和段落背後,隨時提醒你如果這篇文章很爛的話,在你察覺並離開以前,它就會先自行暴動毀滅了。

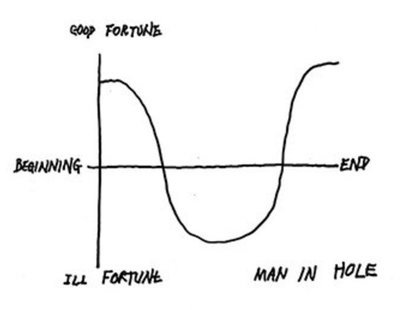

把故事看成一張圖表的代表人物是美國作家馮內果(Kurt Vonnegut),這位野蠻的技術論者殘忍地屠宰解剖了一大堆故事,並且歸納出故事的原型。就像我們把城市裡的人事物全部拋下,直接指著它的地圖說:我們以鳥瞰的方法理解這個地方吧。馮內果首先從最簡單的故事開始,這故事叫作〈洞裡的人〉,它很簡單:一個人走到一半,仆街掉進洞裡,然後爬出來。故事結束,而敘事線如下:

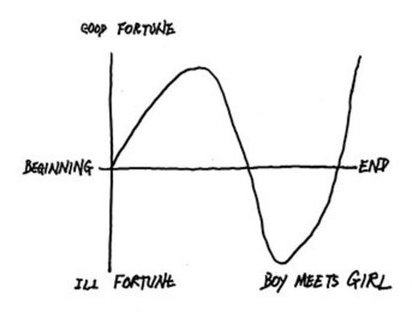

光看這個製圖有種兒戲的感覺,就像小學生在畫起承轉合的圖表。但馮內果這個製圖有趣的地方是,〈洞裡的人〉這個故事圖表是可以延伸的,就像那些格狀城市一樣永遠都可以在外面多加一個。於是,他的第二個圖表叫〈男孩遇到女孩〉,它多出的一部分在前面。在簡單的「好運—厄運—好運」之前,它給予了主角一個平常的開始。它的故事是:一個人沒甚麼事發生(日常),碰到了喜歡的女生(好運),女生不理他(噩運),最後成功把到了她(好運)。

於是,這個強調理性的美國佬給了我們一個啟示:只要替故事製圖,普天下的故事其實都是一連串可以延伸的好運和噩運集合起來,像個心電圖上上下下,有些的原型是〈洞裡的人〉,有些是〈男孩女孩〉,但萬變不離其宗。我們可以說某個故事其實就不過是十次〈男孩女孩〉,某個是一排拔蘿蔔般的〈洞裡的人〉。但這也只不過是一種理解方式,它是一種心法而非實際操作,就好似我們不能說紐約是三個費城,信義是兩個中山等等。這樣不準確,也不公平。

馮內果的圖表帶給我們的真正問題是,當我們發現大部分的故事都可以輕易把握、拆解成複製品時,我們應該如何在一式一樣鋪張開去的街區裡得到累積的快感而非重複的厭煩?意思是,我們知道在微觀層面上,城市有人的生機而故事有修辭比喻當門面,但是去到宏觀層面,如果城市也只不過是小街匯聚成大街,故事不過就是一排洞裡的人,我們應該從甚麼地方開始欣賞它們?它們應該達到怎樣的標準,才能稱之為有趣的?

我向你保證,長篇大論的格狀街區絕對不是一個好東西,但只要它被更新,加入怡人的元素,它的缺點就能瞬間消失無蹤。

從巴塞隆納到故事製圖

討厭格狀街區的人總認為它死氣沉沉沒有美感,一字排開像排綠豆糕,除了過氣的理性外簡直虐待眼球;持反對意見的人會說在格狀街區不會迷路,移動迅速,能大量複製又可以賺錢。這是一個恆常的爭拗,發生在每個關於單車、火車、地圖與歷史的影片底下,而這個話題討論下去的成效可以說是零。因為路網就在那裡,除非再來一場倫敦大火,否則也沒有人會願意把路鏟掉再規劃一次。

但在討論格狀路網時,幾乎沒有人會提到另外一個極端,好似萬惡的格狀街區專屬於美國而不是歷史悠久的美好歐洲那樣。在這個古色古香、重歐輕美的幻想底下,我們來看一下西班牙巴塞隆納的衛星地圖:

這裡是巴塞隆納的擴展區(the Eixample),從一八五○年代開始規劃,至今成為了地圖愛好者反覆分享的經典案例。顧名思議它是一個從舊城發展出來的區域,於是格狀街區這種能夠快速大量複製的設計就被提上議程了。然而,如果它的優點只不過是紅色、正方形、數量崇高那也沒甚麼好談的,只不過會是另外一個紐約或費城。巴塞隆納的特別之處在於它持續不斷地更新,使格狀城市更適合居住。而這個計劃的名字叫「超級街區」(Superblock)。

在十年前,巴塞隆納經歷了像美國一樣的問題,城市由汽車主導,於是噪音、空氣污染、交通意外等等問題密集出現,而這個在一個多世紀內快速發展起來的地區也人口稠密,換言之,它成了一個人車競技場。為了解決這樣的問題,政府沿著既有的格狀街區思考,到底該如何解決汽車問題?於是,他們進行了名為超級街區的解決方案,它有很多很複雜的細節,但最主要的方法是把九個正方形的小格子連結成一個大格子,並禁止貨車和公車進入,更把人行道拓寬及大量植樹。換言之,把車子從格狀街區砍掉而換上高度步行友好性,而這樣的規劃獲得了其他地方的學習。在以後的文章裡,我們會提到巴黎的都市更新和十五分鐘城市概念。

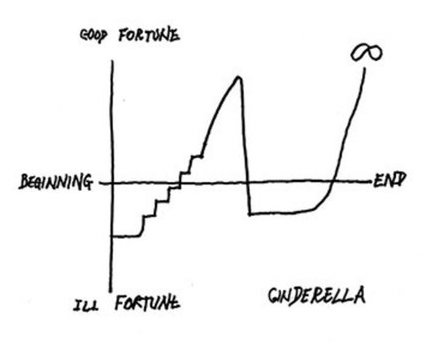

換言之,就算是無聊與單調的格狀街區,它的優點只是藏在底下而並非如表面般的無可救藥。當地理愛好者在YouTube大肆批評美國街區的無聊與重複時,他們所批評的是過去而非展望未來;當他們看到巴塞隆納時就驚歎於它的步行友好性,先前批判的單調格網又似乎不成問題了。這個討論可以置換到馮內果的〈男孩遇上女孩〉上,如果我們始終覺得這個故事窮極無聊,只不過是一條線的上下抖動時,他為《灰姑娘》的故事製圖是這樣的:

在接受《巴黎評論》訪問時,馮內果歸納了一堆故事原型:「有人陷入了麻煩,後來又擺脫了麻煩,有人失去了甚麼東西又復得;有人蒙冤後報復;灰姑娘;有人走下坡路,就那樣的往下、往下;有兩個人相愛了,有許多人阻攔他們;一個高尚的人被錯誤地指控犯有某種罪行;一個有罪的人被當作好人;有人勇敢地面對挑戰,成功或失敗了;有個人撒謊,有個人行竊,有個人殺人,有個人通姦。」

而《巴黎評論》的記者打斷了他:「這都是很老套的情節。」

「我向你保證,」馮內果說:「現代的故事框架或毫無情節的作品都不會讓讀者得到真正的滿足,除非老套的故事情節在某個地方被走私進來。我不是誇獎這些情節準確地反映了生活,但它們是吸引讀者閱讀的方法。」

我向你保證,長篇大論的格狀街區絕對不是一個好東西,但只要它被更新,加入怡人的元素,它的缺點就能瞬間消失無蹤。就像《灰姑娘》從〈男孩遇上女孩〉裡脫穎而出成為了經典那樣,問題並不出於選擇宏觀還是微觀,而是在宏觀規劃當中填滿微觀,在微觀觀察時鳥瞰自己身在何方。不是對立,而是疊加。

從鳥瞰的角度觀察城市,就能看見主要幹道像脊骨一樣貫穿城市,而街區像肌肉從左右長出,直至城市站起來成為一個巨大的故事,其中人類如段落和修辭般交換著伏筆與秘密。而以鳥瞰的方法把握一個故事,就能從簡到繁地理解它怎樣長成,怎樣從根到樹,怎樣從〈男孩遇上女孩〉化為一個《灰姑娘》。世上無聊的事很多,像美國街區那樣像複製貼上的區域也很多,然而只要我們能夠變換視角,就能進入修整與規劃的角度,並且——以馮內果寫故事的最終目標來說——有系統和計劃地帶來快感。而有甚麼能比從老套的東西裡挖出新意更令人心情舒爽呢。

來自香港,現居台灣。 著有短篇小說集《煙街》。國立清華大學台灣文學研究所碩士生,香港浸會大學人文及創作系創意寫作課程首屆畢業生。香港文學館媒體〈虛詞.無形〉編輯。曾獲臺北文學獎、中文文學創作獎、中興湖文學獎等。

Be First to Comment