文/李孝悌(中研院史語所兼任研究員)

我在1985年去哈佛大學讀書,大概在第二年,系裡辦了一個小型研討會,請了耶魯大學的史景遷教授和加州柏克萊大學的魏斐德(Frederic Wakeman)來參加。美國中國史研究的三巨頭難得齊聚一堂,學生們一方面非常興奮,一方面則品頭論足、議論紛紛。史景遷教授那時已是著作等身,舉世皆知的名學者。魏斐德的父親是小說家和好萊塢的劇作家,對他有很大的影響,所以他也擅長寫作。1985年,兩大本的巨著《洪業:清朝開國史》也已經完成,書後洋洋灑灑的長篇書目,令人歎為觀止。相形之下,我的老師孔飛力(Philip Kuhn),才只寫了一本經典式的著作,另一本影響深遠的暢銷書《叫魂》還在書寫的過程中。

在這個各抒己見的輕鬆時刻,有的同學認為英國人特別會說故事,路上隨便抓一個人,就可以嘰裡呱啦的講上半天,所以會產生這麼多會說故事的歷史學家。這個開玩笑式的說法,似乎也不是毫無道理。那個時候在哈佛歷史系任教,後來跳槽到紐約哥倫比亞大學擔任大學講座教授的Simon Schama就是一個就好的例子。這位猶太裔的英國學者在1987、1989年先後出版了兩本圖文並茂,精彩絕倫的皇皇巨著 The Embarrassment of Riches: An Interpretation of Dutch Culture in the Golden Age 以及紀念法國大革命兩百週年的 Citizens: A Chronicle of the French Revolution,都獲得了紐約時報的年度最佳圖書獎。另外一個台灣讀者所熟知的左派史家霍布斯邦(Eric Hobsbawm),同樣是一位猶太裔的英國學者。他的《原始的叛亂》、《盜匪》、《民族與民族主義》,以及一整部三本描寫「漫長的十九世紀」的三部曲《革命的年代》、《資本的年代》、《帝國的年代》,除了讓人讀的愛不釋手,更蘊含了深刻的理論意涵,對美國的中國社會史研究也有很大的影響。

本書開宗明義就表明,這本書的重點並不是討論明代軍事制度的崩壞,而是在探討一般人如何對制度做出回應,這些日常政治的回應怎麼影響個人與社會。

余英時論史景遷:才兼文史

從2000年起,我主持了兩個三年期的中研院主題計劃,邀請了近十位中研院和大學的同事參加,每年在世界各地舉辦一次國際會議。大概在2007年在中研院舉辦的會議中,我在晚餐過後回中研院的車上,好奇的問了寫過Speaking of Yangzhou(2004,哈佛出版)的安東籬(Antonia Finnane)教授,她怎樣看史景遷和孔飛力兩位學者。安東籬教授的回答很扼要,說史景遷是一位作家,孔飛力則是一位歷史學家。這個回答雖然簡截,卻清楚的勾勒出史景遷教授與眾不同的特質。余英時先生在為史景遷的《天安門:中國的知識分子與革命》(台北:時報文化,2007)寫的序言中這樣評論史景遷的作品:

「史景遷的著作必須劃入《史記》的類別之內,則是無可爭議的。《史記》不但是中國史學的傑作,而且也是中國文學的最高典範。四十年來史景遷寫了一部又一部的史學專著,——先後跨越了四個世紀。他在其中每一個世紀都選擇了一、兩個專門題目,寫出生動的敘事(narrative)長篇,從正面或側面勾勒出一個時代的精神面貌。這是史學家的真本領,也是史學的最後歸宿。就我閱覽所及,在並世研究中國近現代史的學者之中,好像只有史景遷一人具有這一特殊的本領。為什麼呢?我想這是因為他不但史學的功夫深厚,而且文學的造詣也超出儕輩。『才兼文史』正是司馬遷在中國史學史上所開闢的一條大路」(頁9)

大師論大師,余先生的這段論述,對史景遷教授的著作和特質作了最精準的論斷。

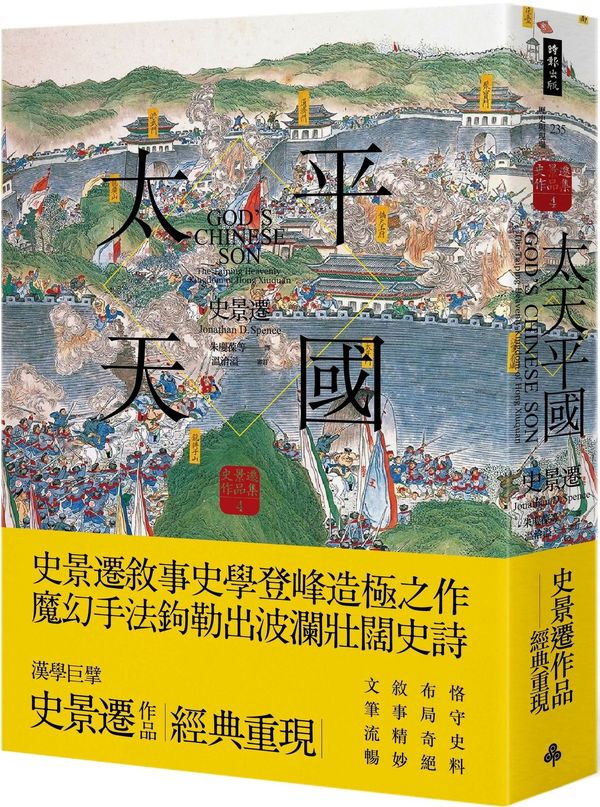

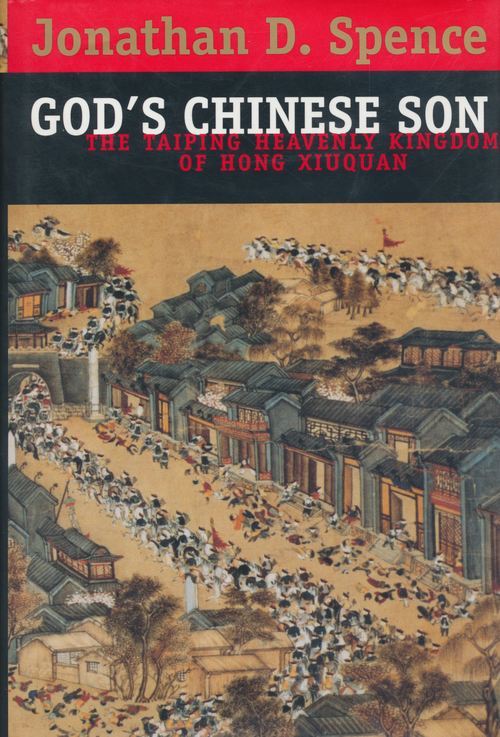

史景遷教授的十幾本著作,大概可以分成兩種類型:一類描寫一個時代或幾百年的歷史,像是《天安門》、《追尋現代中國》;或是描寫一個重大的事件,像是《太平天國》。另一類則是他擅長的人物側寫,包括了《曹寅與康熙》、《中國皇帝——康熙自畫像》、《利瑪竇的記憶之宮》、《婦人王氏之死》、《胡若望的疑問》以及《前朝夢憶——張岱的浮華與蒼涼 》等。

史景遷:「我反倒將天安門視為一種概念性的入口,藉以踏進中國的漫長革命,一種糅雜了思想、統治方式與情感的革命。」

史景遷寫康有為:豐富鮮活

選擇「天安門」這個題目和課題,就像《上帝的中國之子——太平天國》以及《利瑪竇的記憶之宮》、《婦人王氏之死》、《胡若望的疑問》一樣,見證了史景遷的史識別裁和文學上的品味。《天安門:中國的知識分子與革命》從1895年康有為「公車上書」寫到1979年魏京生和傅月華被補入獄,橫跨了近一百年中國人對專制、極權統治的抗議。在繁體中文版的序言中,作者如此寫道:「當我在1980年寫作《天安門》時,從未逆料到天安門會在一九八九年六月初成為世人眼中血腥鎮壓的象徵。我反倒將天安門視為一種概念性的入口,藉以踏進中國的漫長革命,一種糅雜了思想、統治方式與情感的革命。」「晚清的思想家康有為和梁啟超、五四運動時代麇集北京的師生、反日的示威運動、人民共和國的締造、文化大革命期間高唱口號的群眾、——以及中國新生代的詩人和大字報、小冊子的撰寫者,他們天真而坦率地想回應鄧小平於一九七八年底倡議的思想開放。這些人、這些事,似乎都被革命串連成一氣」。這段作者的自述,扼要地敘述了全書的重點。

全書以康有為、魯迅、丁玲為主線,余先生稱為全書的「經」,秋瑾、沈從文、瞿秋白、徐志摩、聞一多、老舍六人橫插在各個不同的階段,構成了全書的「緯」。「公車上書」被認為是維新派登上歷史舞台的標誌,也是中國羣眾政治運動的開端,康有為則是整個運動的主角。1985年春天,37歲的康有為到北京參加會試。他乘坐的中國汽輪抵達大沽外時,一群日軍登上汽輪大肆搜查,康有為覺得朝廷的威信遭到嚴重的冒犯,心中憤慨難平。四月十五日,中日兩國簽訂馬關條約的內容電傳到北京,群情激憤。消息傳到康有為耳裡,不到幾個時辰就夥同幾個密友上書拒罷議和,數日之內就寫成一萬八千字的萬言書。和康有為搭乘同一汽輪的梁啟超,花了三十六小時,不眠不休的謄寫了這份文件,然後由康有為聯合十八省舉人共千餘人具名,以奏摺形式進呈皇帝。揭開了百日維新運動的序幕。

史景遷教授似乎比一般的史學家更重視具體的數字,這個特色不僅表現在他對康有為的某些描述上,也更詳細的顯現在《婦人王氏之死》和《康熙自畫像》等書中。戊戌變法失敗後,康梁逃往海外。1900年,他決定在武漢等地起義,並由唐才常領軍。八月密謀洩露,包括唐才常在內的三十名漢口首領,全遭官府逮捕,就地槍決。此後康有為既累又病、意志消沉,從新加坡搬到檳榔嶼也沒有讓他寬心些。第二年底,他帶著女兒康同壁到印度一遊。在大吉嶺喜馬拉雅山區和女兒散步時,康有為慢慢的思考如何將儒家思想、佛教傳統和西方討論烏托邦的著作共冶於一爐。1902年底,他在大吉嶺完成了驚世駭俗的《大同書》。

在這本書中,康有為認為人世的六種苦難,都來自彼此之間的分別——即家庭、性別、階級、國別、職業、法律的藩籬。如果能消除這種分別,就能達到大同世界。史景遷教授認為,在康有為苦思的大同世界中,如何破除「形界」(性別偏見)、家界(家庭之死的藩籬),可能是最令人動容(也是最有創見)的部分。(頁56-62)。更進一步,他在《大同書》裡,主張男女平權。男女年滿二十歲,完成教育之後,就可以訂定「交好之約」——契約期限最短需滿一個月,最久不得超過一年,期滿之後可再行續約。同性戀者也可以彼此訂約。(頁65)

1903年之後,康有為離開大吉嶺,在世界各地旅遊募款,並前後組織了幾個政團。他的海外組織作風強勢,財源豐沛。所以康有為就奢侈地周遊世界,從1904到1910年間,他去過赫基雷尼亞(義大利西南部的古城)、龐貝、羅馬、米蘭;巴黎、柏林、哥本哈根;西點、黃石公園、鹽湖城、蒙地卡羅、阿爾漢布拉宮,以及耶路撒冷、君士坦丁堡——而這只不過是他去過的幾個地方而已,而且他下榻之處大都是豪華飯店。根據史景遷教授對細節的謹慎考證和愛好,他認為除了無家漂泊之感外,另一個原因,是康有為在1907年認識了一位芳齡十七歲的女孩(何㫋理)。(頁107-110)

1918年二月,康有為返回上海。在上海,他的家族食指浩繁,包括五房年齡不一的妻妾、六個雲英未嫁的女兒、兩個小兒子、十名女傭與保姆及三十名男僕。他每個月必須賺兩千銀元才能養活這一家。(頁242)這個曾在萬木草堂講學而讓梁啟超大為震撼,如聞獅子吼的嚴師,在私生活方面卻不斷求新求變,居無定所、妻妾成群,多少讓我想到法國烏托邦社會主義的先驅傅力葉的一些有名的主張:像是女性解放;為了滿足人們追求變化的欲望,工作要不斷更換,身邊的女人也要不斷更換。

史景遷教授對細節的描述,再再顯示他是一位善於說故事的歷史學家。林清只號召了幾百個信徒,卻因為打進紫禁城行刺皇帝,而讓這次的叛亂充滿了戲劇性……

書寫中國的內部危機:林清謀刺

《追尋現代中國》從晚明一直寫到1997年鄧小平病亡、江澤民訪美,是一本橫跨四百年的中國近現代通史。這本書是以史景遷教授長期在耶魯大學,為大學部學生講授一門備受好評的中國近現代史的課綱為基礎而寫成。這本厚達一千多頁的巨著出版後,很快就進入紐約時報的暢銷書榜。根據我的同事陳國棟教授為中文譯本寫的序言,他通常在資料收集到一定程度後,心中有了一個全書的架構、藍圖,然後在「那不勒斯披薩店」,用筆一個字一個字的寫成初稿。這個筆跡極度潦草的手稿經過秘書打字完成後,作者再到「十字校園圖書館」查證必要的細節。(台北:時報文化,2001)

由於作者精通多種西方語言,對歐洲歷史、思想有深刻的理解,所以在本書和其他多種著作中,史景遷教授常常能善用西方資料,穿插在既有的豐富中國史料中,編織出厚實華美的文本。第六章「中國與十八世紀的世界」,從伏爾泰的讚譽、亞當.斯密正負交加的評論,到黑格爾完全晦暗、貶抑的中國觀,就是很好的例子。從這裡,作者很快的就跳到中國與西方世界的初次衝突,接下來就是中國內部的危機。

除了白銀外流、八旗軍力減退和龐大鴉片吸食人口帶來的沈重負擔,管理河運的龐大官僚體系日益敗壞無能,鹽政也日益窳敗,這些都是帝國日益衰敗的具體表徵。十九世紀開始,南北的民眾動亂不斷,1813年林清進入紫禁城,意圖謀刺嘉慶皇帝,就是一個驚人的案例。作者在此引用了普林斯頓大學韓書瑞(Susan Naquin)教授的著作,然後用他自己的生花妙筆,講了一個讓人不知不覺墮入其中的故事。林清的父親在北京任書吏。林因賭博敗光了家產後,從滿洲到蘇州,做過小工、小吏,其後又拉縴往來於大運河的運糧船維生,然後回到北京附近的老家作禽鳥的買賣。

見過世面的林清加入信仰千禧王國、彌勒佛轉世的秘密宗教白蓮教,並學到一些神秘咒語歌訣。他告訴追隨他的一個客棧小廝:「每日東方發白,朝禮太陽,誦念真經」,「如此得以消除火、水、兵等災噩;倘遇兇年、天災,更可趁勢開創家業」。(頁207)由於林清在大運河上當過漕運水手,一定受到十五、十六世紀由山東人羅清所創立的羅教教義的影響,所以他用來召喚神靈的八字真經,正是羅教的核心教義:「真空家鄉無生父母」。

林清是一位適應力強、機靈聰明、閱歷豐富,又熟諳醫理與官僚行事的人,所以能贏得數百名村夫,以及一些宮中當差的、閹宦、落魄漢軍、包衣奴才對他的信任。他對信徒作出驚人的許諾:供奉林清一百文銅錢,在舉事成功之後,將來就可獲得一百畝的土地作為回報。1813年,林清開始籌謀返京行刺嘉慶皇帝,但不久就事跡敗露,少數他的信徒進攻紫禁城慘敗,仍然逗留在家鄉家中的林清,被當地的衙役捕獲。在回答刑部官員的審訊時,林清回答:「幹出這種事來,總是我活該萬死,無福做太平百姓,自取滅忙,更有何說。」嘉慶皇帝對這位企圖行刺他的無名之徒感到十分好奇,下旨親自審問,林清不願再多作辯解,最後被凌遲處死。(頁207-208)

史景遷教授對細節的描述,再再顯示他是一位善於說故事的歷史學家。林清只號召了幾百個信徒,卻因為打進紫禁城行刺皇帝,而讓這次的叛亂充滿了戲劇性,也為整個叛亂的世紀敲打起喧囂的邊鼓。四百年的歷史興亡,就這樣一幕一幕的展現在眾多讀者之前。

在詳細地闡述了他的基本立場和問題後,史景遷教授就用他最擅長的敘事手法,一點一點的鋪陳出這場波瀾壯闊的歷史性運動。

書寫太平天國:鋪敘之中見歷史

十九世紀以1796到1804的川楚白蓮教之亂揭開序幕,1900年的義和團之亂畫下句點,橫跨在中間的則是死亡人數高達兩千到三千萬的太平天國之亂。在中共原來的史學中,所有的民眾叛亂都被重新界定為農民起義,太平天國運動規模如此龐大,佔據了整個半壁江山,對封建統治者構成嚴重的威脅,自然要大書特書,相關著作也是汗牛充棟。在此之外,簡又文的三大冊太平天國全史和羅爾綱的太平天國史綱,或是巨細靡遺,或是簡明扼要,都是這個領域必須參考的重要著作。一直到最近,約翰霍普金斯大學的梅爾清(Tobie Meyer-Fong)教授,仍然出版了一本相關的著作 What remains: coming to terms with civil war in 19th century China. (Stanford: Stanford University Press, 2013)。作者認為,這場人口死亡2千到3千萬間的亂事,(史景遷教授在他寫的《太平天國》前言中認為從1853到1864這11年中,有兩千多萬人餓死或戰死,頁3)規模遠遠超過美國南北戰爭死亡的近70萬人。但過去的研究卻讓人驚異的冷血,關心抽象的意識形態,而非人和人生、摯愛的人的消逝。所以她用了一個在戰爭中倖存的默默無聞的讀書人張光烈的日記《辛酉記》,把個人的生命、死亡和慘烈的戰時際遇,重新帶回到歷史記憶之中。

史景遷教授對太平天國的史學史有清楚、充分的了解。他在耶魯讀書時,他的老師芮瑪麗(Mary C. Wright)在六十年代末還特地把簡又文邀請到耶魯,將他那三本太平天國全史改寫成一本英文書。史景遷受了簡又文的教導,接觸到太平天國史的各個層面。他雖然很迷太平天國史,但從來沒想到自己也會去寫一本。一直到八十年代末,他聽說倫敦大英圖書館發現了兩種太平天國文書,共分三卷,是1860年代初在南京印刷的。這些文書記載了一系列的顯靈,據稱是耶穌和天父傳給世間的太平天國的信徒的。他判斷這些文書能對太平天國有新的認識,所以決定動手寫這本書。

我們一般認為洪秀全因為屢試不第,精神受到打擊而出現問題,所以會像傳統常見的童乩一樣,假藉天父、天兄之名,進行神權統治。但本書作者顯然站在一個比較同情的立場,從更寬廣的宗教、神學角度,重新檢視洪秀全的信仰。在前言一開頭,他就說:「洪秀全及其信徒在一種天啟式的靈視之中步上這場驚心動魄的大浩劫,其根源可追溯到西元前兩世紀。」到大約西元前一千五百年前起,被稱為瑣羅亞斯德的波斯先知創立了一種信仰模式,被稱為「千年盛世說」,向人許諾了一個止於至善的世界,由一位不受挑戰的神靈統治一個國度。這些信念滲入許多民族的思想意識中,最後影響到猶太教的先知和耶穌以及〈啟示錄〉的作者。

再回到作者在大英圖書館發現的文書,其中所記載的顯聖算不上是確切的史料,但是顯聖的時間地點卻極為精確,並且細述了幾位太平天國首領及其信徒的舉止。此外,這些記錄編排清楚,讓我們一窺太平天國兩段關鍵時期:其中一組(據說是來自耶穌)集中在太平天國在廣西山區的成形時期;另一組(據說是來自天父)則集中在太平天國治理南京的頭幾年。對作者而言,更重要的是這些新文件照見了洪秀全這個人,也有助於了解受他感召的信眾。我們如果想了解這些以救世主姿態出現的領袖如何創建一個可供驅策的的實踐基礎,這些問題都是極為重要。看到這裡,我們已經可以理解史景遷教授將如何從基督教信仰的角度出發,抱持著一種同情的態度,去重新詮釋這位上帝之子的言行和整個運動的宗教層面。因為洪秀全讀的是由中國人翻譯的《聖經》,其中頗多任意發揮之處,語意含糊、訛誤,以及原文所無的反意,造就了洪秀全的信念和命定感,卻沒有正式的宗教教育。這等於再次說明了在沒有引導的情形下,傳遞這麼一本有爆炸性的書籍,是非常危險的,而且也說明了西方對洪秀全的影響有多大。在詳細地闡述了他的基本立場和問題後,史景遷教授就用他最擅長的敘事手法,一點一點的鋪陳出這場波瀾壯闊的歷史性運動。

在對廣州十三洋行和洋人的生活作了生動鮮活的描述後,作者跳到對洪秀全一生有關鍵性影響的聖經傳佈者。我們都知道洪秀全讀的聖經是梁發編撰的《勸世良言》,但真正把這本書拿給洪秀全的則是耶魯學院畢業的埃德溫.史蒂文斯牧師。史蒂文斯從梁發那裡學到如何散發聖經相關作品給更多人的辦法,其中一個就是去廣州貢院。1836年,二十二歲的洪秀全夾雜在生員之中,走在貢院附近的大街。一個廣州人和一個漢語講的結結巴巴的洋人引起了他的注意,這個洋人就是史蒂文斯。第二天,他們又來到貢院附近,史蒂文斯一言不發的把梁發的書遞給了洪秀全。1837年,洪秀全三度落第,被轎夫送回家的洪秀全,從此陷入迷離恍惚的幻境。作者生動的描述了洪秀全的夢境和瘋言瘋語和奇特的舉止,像是斬妖、皇帝、太平天子之類。1843年,洪秀全第四度落第,這個時候,他才開始翻閱梁發從惡魔講起,直到救世主降臨的長書。他終於明白,開啟他心智的鑰匙就在他手裡。從此洪秀全展開了他的傳道生涯,並寫出了他自己的《原道救世詔》。

此後一路從紫荊、永安,寫到天京,最後終於來到1864年的死別之刻。1864年一月,李秀成進行了一次次猛烈的反擊,全以失敗告終。官軍步步進逼城墻,並在春末時,挖了三十多條地道,以風箱灌入毒氣,將太平軍逼出。李自成告訴洪秀全,「合城無食,男婦死者甚多」,要求天王降旨,告訴眾人籌謀之道。但是饑餓並未讓天王畏懼,他仔細讀了〈出埃及記〉第十六章,知道上帝會保護忠誠的太平軍。1864年六月一日,洪秀全在病因不明的情況下安靜地去世。一名宮女用黃綢尸布將遺體裹起,埋在地下,等待著天王的升天遷福。到這年年底,洪秀全冊封在他左右的核心圈內的諸王,包括他的幼子,都已死盡。而天兄耶穌卻依然默默無語。史景遷教授在這本書中,大量運用了許多我們聞所未聞的史料、細節和情節,讓整個運動以全新的面貌,重新展現在世人眼中。

* 下篇請見:李孝悌:史景遷——一位閃耀的明星 (下)

延伸閱讀:

【敬悼史景遷】23年前,史景遷對談余英時:世紀交替中的中國知識人

【敬悼史景遷】北島:上帝的中國兒子

鄭培凱:重讀《曹寅與康熙》——兼懷史景遷老師

台灣大學歷史系學士、碩士,美國哈佛大學歷史與東亞語文委員會博士。曾任職中央研究院近代史研究所、歷史語言研究所。著作有:Opera, Society and Politics in Modern China(Harvard University Asia Center, 2019)、《昨日到城市:近世中國的逸樂與宗教》(台北:聯經,2008)、《清末的下層社會啟蒙運動 1901-1911》(台北:中央研究院近代史研究所,1992、1998)。

Be First to Comment