文/鄭培凱(文化學者、前香港城市大學中國文化中心主任及教授)

編按:2021年12月26日,著名歷史學家、中國史學者、耶魯大學榮譽教授史景遷(Jonathan D. Spence)於康乃狄克州家中逝世,享年85歲。曾經師從史景遷、成為其門下第一位博士生的學者鄭培凱,撰文憶述在美留學期間研讀《曹寅與康熙》的經歷,並細緻分析了史景遷的研究方法及史學著述的獨到之處。

手邊的這一本《曹寅与康熙》中文版,是我為廣西師範大學出版社主編《史景遷作品》系列之一,草綠色的硬紙本封面,乳白色的封腰,顯得典雅內斂,有點深藏不露的樣子。書名副題「一個皇帝寵臣的生涯揭秘」,是原先台灣版出版商的標題黨主意,給讀者一種八卦揭秘的聯想,好像這部書說的,不是分桃斷袖,就是揭發類似嚴嵩或和珅那樣的貪污抄家大事件。其實,完全不是。

內容顯示的,是曹寅作為皇家奴僕,如何從包衣家奴做到江寧織造,還擔任兩淮巡鹽御史,為康熙打理皇室的私人事務,是皇帝在政府常規體制外安插的耳目。這部書主要是通過曹寅的生涯,展示清代八旗制度中漢人家奴的命運,管理江南織造之外,隨時向皇帝呈上密折,透露中央與地方通氣的秘密管道,顯示了康熙治理國家,宵旰憂勤,必須掌握江南社會的可靠信息,才放手施展一統天下的手段。

史景遷這部書,因為是純學術著作,銷路很差,過了二十年,第一版都沒賣完。一直要到他出版了《康熙自畫像》《王氏之死》,在歐美文化界享了大名之後,才出了第二版……

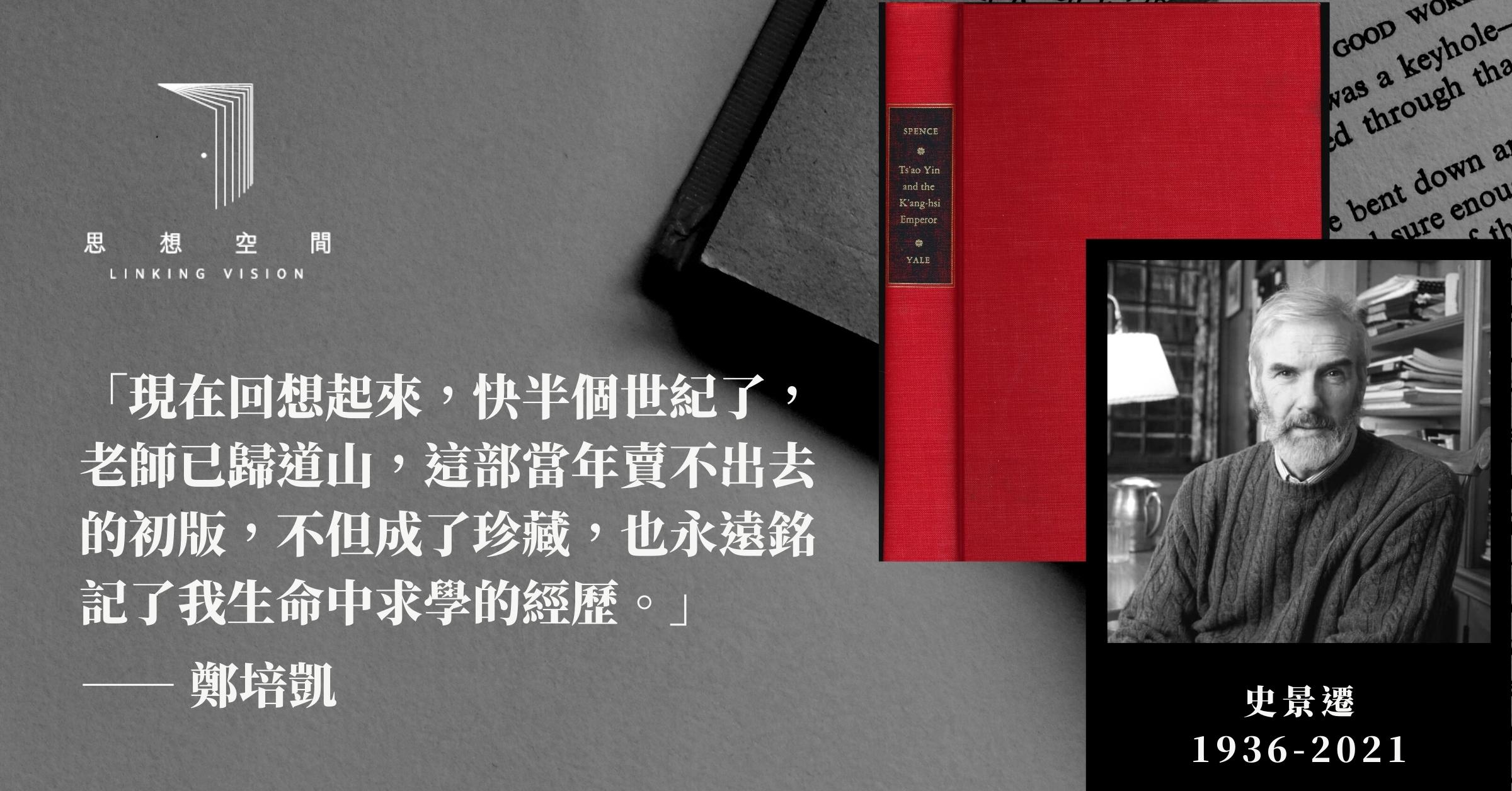

這是史景遷的第一部中國史著作,耶魯大學出版社初版於1966年,當年的封面是深紅色的,印上黑色的書名,Ts’ao Yin and the K’ang-hsi Emperor: Bondservant and Master(曹寅與康熙皇帝:奴僕與主子),專有名詞用的還是傳統英文的拼音法,Wade-Giles系統,西方讀者會感覺到莫名的遙遠與深奧。我在1972年進入耶魯研究院前後,因為是指導教授的著作,到圖書館找來讀的。那時候真窮,吃頓午飯不過五六毛錢,實在買不起標價十幾美元的精裝書,總是到圖書館去借閱。即使是十分心儀的書籍,也要等到出了平裝本,大概是一兩塊錢,才有能力購置。

史景遷這部書,因為是純學術著作,銷路很差,過了二十年,第一版都沒賣完。一直要到他出版了《康熙自畫像》《王氏之死》,在歐美文化界享了大名之後,才出了第二版,而且有了平裝本。我從不向師長索書索字,卻藏有這部書的第一版,是自己花錢買的,買書經歷的印象十分深刻。大概是我開始寫論文的時候,有個愛藏書的同學興沖沖跑來跟我說,你老師那本《曹寅與康熙》出現在耶魯合作社書店的滯銷書堆裡,只賣兩塊九毛九,趕緊去買吧。於是,我就有了《曹寅與康熙》的初版,現在回想起來,快半個世紀了,老師已歸道山,這部當年賣不出去的初版,不但成了珍藏,也永遠銘記了我生命中求學的經歷。

《曹寅與康熙》是一部非常精彩的歷史著作,資料富贍,考據細密,剪裁得體,文筆優美,顯示了史景遷史學著述的慧見與功力,讓人耳目一新。他問學的道路十分曲折,而且因緣際會,遇到了命中貴人,指點他選擇了重大題材,同時引導他去發掘珍貴史料的寶藏。

他開始研究中國史,指導教授是芮沃壽(Arthur Wright)與芮瑪麗(Mary Wright)夫婦,他們指點他去跟隨房兆楹、杜聯喆夫婦學習清史。房、杜兩位是研究明清歷史人物的大家,撰著了西方史學界奉為圭皋的《清代名人傳記》(Eminent Chinese of the Ching Period,1644 – 1912)與《明代名人傳記》(Dictionary of Ming Biography, 1368-1644)。周汝昌《紅樓夢新證》的出版,提供了大量關於曹家的檔案資料,使得紅學研究旁支的「曹學」成了顯學。房兆楹與杜聯喆十分清楚他們這個燕京大學學弟研究的重要,不僅是為《紅樓夢》作者曹雪芹梳理了家世,更展示了清初皇室如何利用漢人家奴,鞏固滿人朝廷在江南的統治。他們安排史景遷到台灣故宮去查康熙御批檔案,得到許多珍貴的康熙御批材料,為《曹寅與康熙》一書奠定了堅實的史學基礎。我們翻閱此書,就會發現,許多重要歷史事件解釋的源頭,來自杜聯喆為《清代名人傳記》所寫的「曹寅傳」,由原本簡單的點醒,經過史景遷仔細查考《八旗通志》《大清會典》《蘇州府志》《鹽法通志》,以及相關的中日與西方研究,補充許多檔案材料,發揮成史景遷的一家之言。

史景遷文筆優美與敘事流暢,能「說好中國故事」,原來是甄別了大量史料,精心思考與剪裁之後,以他獨特的宏觀史識,呈現中國歷史的精彩片段。

這部書共分為七章,從曹寅的出身,上三旗正白旗的包衣家奴講起,敘述他擔任蘇州與江寧織造,後來更兼管兩淮鹽務,成為實際政治運作的「欽差大臣」。敘述條理清晰,而且辨明了不少過去含混不清的制度,更對不同衙門體系在實際操作上的糾葛做出明澈的解釋,是部體大思精的史學力作。史景遷文筆清晰流暢,敘述史事引人入勝,使一些蜻蜓點水式閱讀的讀者以為,史景遷是一個只會「講故事」的歷史家,其過人之處只在文筆優美。惑於這些傳聞的中國讀者,應該仔細讀讀《曹寅與康熙》,特別是沉下心來讀一讀每章所附的注釋,你就知道,史景遷文筆優美與敘事流暢,能「說好中國故事」,原來是甄別了大量史料,精心思考與剪裁之後,以他獨特的宏觀史識,呈現中國歷史的精彩片段。

書中探討皇帝親領的上三旗與內務府組織及其功能,特別點出,內務府一般英譯為Imperial Household,其實並不恰當,會引起讀者的誤會,以為內務府管轄朝廷內部的事務,涉及「內宮」或「內城」,而事實並非如此,內務府的功能是:「掌內府財用出入,及祭祀、宴饗、膳饈、衣服、賜予、刑法、工作教習諸事。」內務府轄下司院的任務是:「掌上三旗包衣之政令,與宮禁之治。」這是皇帝親自管領的機構,獨立自主,不受政府六部管理,內務府大臣也不必向六部負責。所以,史景遷認為內務府應當譯作Emperor’s personal bureaucracy。看似無關緊要的一個細節,卻顯示作者認真爬梳史料,要一一辨明如何以英文表達,絕不含糊混過。

史景遷研究曹寅家世材料,寫這部書的時候,還沒機會看到曹寅的《楝亭集》,所以,關於曹寅詩文所展示的心理狀態,大都取材自周汝昌轉引的材料。不過,他引述的材料卻得到適當的呈現,不能不令人歎服他融匯史料的本領,能夠見微知著,從轉錄的詩文中窺見曹家兄弟之間的關係,甚至駁斥了周汝昌關於曹寅、曹宣與曹宜的猜想,釐清曹寅兄弟的關係。

書中說到「曹寅最親的弟弟曹子猷」:「有關子猷的資料很少,但曹寅曾為子猷寫過很多詩,情感真切。曹子猷生於1659年,卒於1705年,人皇家侍衛。他有兩個別號,常用的是『筠石』,另一個以庭園為名,是為『芷園』。」1978年12月,上海古籍出版社影印出版了上海圖書館所藏康熙刻《楝亭集》,其中就有大量曹寅寫給曹子猷的詩,如《人日和子猷二弟仲夏喜雨原韻》《黃河看月示子猷》《十八夜對月與子猷作》《小軒闢除已移居其中有懷子猷》《十五夜射堂看月寄子猷二弟》《聞芷園種柳》《夜泛湖至董氏園登閣和子猷韻》《和子猷消夏十首》《朱園看梅憶子猷次同人韻》《中秋西堂待月寄懷子猷及諸同人》《西軒大雪瓶中紅梅盛開憶去年寄子猷詩感而有作》《聞孫冷齋有琴來閣看雪詩率和代柬兼念子猷》,可見兄弟情深,看月、對月、待月,都會懷念弟弟子猷,或許聯想來自蘇子瞻月夜就會懷念弟弟子由。

由《楝亭集》的出版,我們現在看到許多史景遷當時見不到的資料,也更容易推論曹寅弟弟曹宣字子猷,顯示了曹家對康熙皇帝感恩戴德之情。曹宣生於康熙二年,正是康熙特簡他父親曹壐督理江寧織造之時,他的名與字來自《詩經∙大雅∙桑柔》的第八章:「維此惠君,民人所瞻。秉心宣猶,考慎其相。」大意是頌揚皇帝聖明,萬民瞻仰,一心為民籌劃國家政事,認真思考輔佐的臣工,反映了曹壐感激皇恩,澤及子嗣的願望。這個曹宣,後來為了避康熙的玄燁名諱,改名曹荃,因為「宣」字發音與「玄」相同,身為皇家侍衛還是避開為好。

曹寅擔任蘇州織造的時間雖然只有三年,但從他詩文中可以看到,他在蘇州交友廣泛,而且許多都是當時的名士,甚至是明朝遺老。他為了紀念父親,曾廣邀當時的名流題寫詩文作畫,匯集成一冊《楝亭圖》,我們可以從中看到惲壽平、禹之鼎與戴本孝的畫作,詩文作者有尤侗、納蘭性德、葉燮、姜宸英、韓菼、王世禛、徐乾學、宋犖、王鴻緒等,還有毛奇齡、杜濬、陳恭尹這樣心存明朝的遺民。曹寅在蘇州安排詩酒飲宴的場合,與江南名流來往密切,應該是得到康熙皇帝欽准的,以此籠絡心存漢室的江南士子,甚至帶有監控的任務。康熙六下江南,四次南巡都由曹寅接駕,顯示了皇帝對曹寅的器重與信任,也讓曹家享有一時無兩的風光與輝煌。曹雪芹《紅樓夢》中描寫元妃省親一段,那種肆意的豪華鋪張,以大觀園作為皇妃省親的場地,很可能就是曹家沒落之後回顧前塵的感懷。

有人戲稱史景遷是「不成功的小說家」,其實他非常清楚小說與歷史的界限,很知道歷史想像與小說想像的區別……

史景遷聯繫小說的細節描寫,認為可以作為曹家在康熙南巡扮演角色的歷史想像:「如果我們把下面(《紅樓夢》)的描述看成史實、家族傳說,以及後來個人經驗的混合,并經過小說家可能會用到的手法,加以誇大渲染或是輕描淡寫,或可以從中窺見南巡對曹家的影響。」有人戲稱史景遷是「不成功的小說家」,其實他非常清楚小說與歷史的界限,很知道歷史想像與小說想像的區別,同時也提醒我們,特定歷史時段的文學想像有其認識歷史的價值,只是腦子要清楚,不要混為一談。

康熙第五次南巡時,吩咐曹寅編纂督印《全唐詩》,開啟了皇家刊印大型文獻的項目,顯然是康熙在平定三藩之亂與收復台灣之後,已經成就了一統天下的武功,是弘揚文化,展示文治的時機,而曹寅長期以來與江南文士的來往,結交學殖富贍的文人學者,正好擔負起提倡文化的任務。曹寅之後還三度接任巡視兩淮鹽課監察御史,負責全國鹽稅收入的百分之五十二,任重道遠不說,其中的奔波辛苦導致他積勞成疾,死時才五十五歲。他作為康熙的家奴,也真可以算是鞠躬盡瘁,死而後已了。

從歷史書寫的呈現來看,《曹寅與康熙》描述曹家的興衰,是首尾俱全的精彩故事,不但讓我們看到包衣家奴是如何起高樓,如何宴賓客,又是如何在康熙死後,繁華了半個世紀的高樓是如何塌了。從提供歷史認知的角度來看,這部書展現了開闊的歷史圖像,從中央到地方的實際政治運作,以康熙與曹寅這一條線串了起來,讀來綱舉目張,歷史實況歷歷在目,是歷史專著的典範。研究社會經濟史與文學史的,也可以從書末的四個附錄看到史景遷的匠心,從曹寅的檔案資料中,羅列出清初的生絲價格、江南米價、新種米產量,以及「有關《紅樓夢》的假設」,為後學者提供了學術研究的方便之門。

我們不要忘了,這是史景遷的博士論文,也是他第一部史學著作,實在很精彩。

延伸閱讀:

【敬悼史景遷】23年前,史景遷對談余英時:世紀交替中的中國知識人

【敬悼史景遷】北島:上帝的中國兒子

鄭培凱,山東日照人,臺灣大學外文系畢業。一九八〇年獲耶魯大學歷史學博士學位。在美國留學期間,主要鑽研明代以後的歷史,比較東西方的文化交流。曾任教於紐約州立大學、耶魯大學、佩斯大學、臺灣大學、清華大學。一九九八年在香港城市大學創辦中國文化中心,並擔任中心主任及教授。同時兼任香港藝術發展局、康樂及文化事務署顧問、民政事務局非物質文化遺產諮詢委員會委員、港臺文化合作委員會委員、浙江大學中國文化客座教授、逢甲大學特約講座教授等職。

Be First to Comment