文/吳玉山(中央研究院院士、政治學研究所特聘研究員)

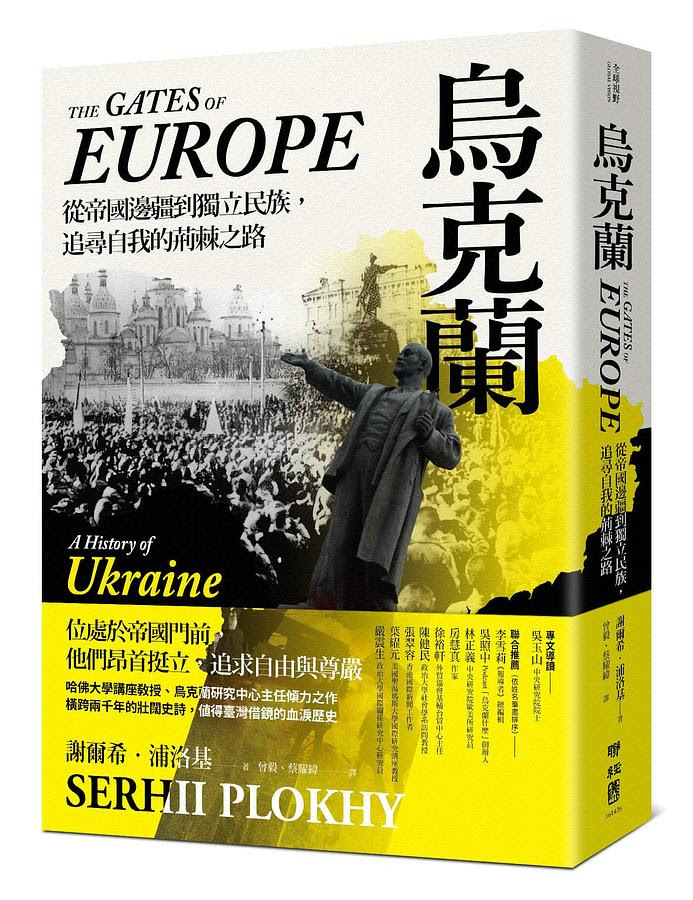

謝爾希.浦洛基(Serhii Plokhy)在《烏克蘭:從帝國邊疆到獨立民族,追尋自我的荊棘之路》的結尾寫到,「作為一個國家,烏克蘭正位於東西方分界線上」,「在這裡持不同信念的烏克蘭人可以學會共存」,然而作者又問道「一個民族在保持統一的前提下到底能承受多大程度的混合性?」交界、混合與衝突定義了烏克蘭一千多年的歷史,《烏克蘭》引領著我們走過一遭。

「烏克蘭人究竟是一個獨特的民族,還是與俄羅斯人一樣,是屬於東斯拉夫的『羅斯』民族,因而與俄羅斯人同一族群?」這個問題並不如想像中一樣容易回答。

烏克蘭有著多元的歷史文化傳統,又處於東歐的戰略斷層線之上,並因此飽受從大陸強權與海洋集團所施加的雙重壓力,現在更置身於將決定國家存亡絕續的戰爭當中。在東方八千公里之外,臺灣也處於類似的東亞戰略斷層線上,嘗受著海陸強權的交叉壓力,並且經驗著來自中國大陸的戰爭威脅。烏克蘭的歷史,自然值得臺灣深思。

《烏克蘭》並不只是就史論史,作者是以一個烏克蘭民族主義者的角度,細膩地敘說著這個國家的千年過往。除了深厚紮實的歷史論述之外,本書的民族立場是極為清晰明確的。要瞭解烏克蘭這個民族與國家如何發展,第一個要解答的問題就是烏克蘭與俄羅斯之間的關係。俄烏兩個民族在歷史上糾結纏繞,一直到今天。在二〇〇二年二月發動侵烏戰爭的俄羅斯總統普丁曾經發表他對兩國歷史的看法,顯示他對烏克蘭國家的存在持保留的態度。在侵烏戰爭中,俄羅斯佔領了大片的烏克蘭東南部領土,在這裡俄羅斯正在進行種種規劃,盡皆指向有可能重新恢復歷史上俄羅斯帝國在這塊領土(那時稱為「新俄羅斯」)的行政安排與文化政策。此類規劃是基於許多俄羅斯人對歷史的看法,而那正是作者所要全力對抗的俄羅斯史觀。在本書當中不斷地把這兩種對立的史觀提出來,並揭示俄羅斯立場的謬誤。藉由閱讀《烏克蘭》可以讓我們瞭解烏俄史觀之爭,並進而理解兩國今日所進行的戰爭。

問題的核心是,「烏克蘭人究竟是一個獨特的民族,還是與俄羅斯人一樣,是屬於東斯拉夫的『羅斯』民族,因而與俄羅斯人同一族群?」這個問題並不如想像中一樣容易回答。

對俄羅斯史觀而言,佩列亞斯拉夫協議是血濃於水的兄弟回家,對烏克蘭史觀而言,那只是再現實不過的舉措,沒有什麼特殊的意義。兩種史觀的對立在這裡鮮明地展現出來。

本書從希臘著名史學家希羅多德開場,他是第一位關注烏克蘭的歷史學家、地理學家,與民族誌學者,他記載了當時居住在今日烏克蘭土地上的斯基泰人如何生活,又如何與希臘世界交往。隨著物換星移,烏克蘭草原上的遊牧部落來來去去,斯基泰人被薩爾馬提亞人所取代,南方的文明世界也換由羅馬人做主。哥德人與匈人在往後歲月中也經過烏克蘭大草原,對羅馬帝國構成致命的威脅,但他們並沒有長久停留。西元六世紀初開始出現的斯拉夫人卻不相同,他們起源於維斯圖拉河與聶伯河之間,其中的一支分布於今日的俄羅斯西部、白俄羅斯,與烏克蘭。他們是東斯拉夫人。

在九世紀之時,東斯拉夫人接受了來自斯堪地那維亞半島的維京人統治,建立起以基輔為中心的「羅斯」國(Kievan Rus’),以及留里克王朝。一個世紀之後,羅斯人接受了基督教,正式進入歐洲文明的範疇,而維京貴族也逐漸斯拉夫化。基輔羅斯在當時是從波羅的海一直延展到黑海的大國,代表東斯拉夫文明的黃金時期。基輔是依照君士坦丁堡的規格來建設,那是羅斯人所見過最美麗也最強大的城市。一直到今日,東斯拉夫各族都接受基輔羅斯是他們共同的起源與文化的驕傲。在那個時候,並沒有烏克蘭人與俄羅斯人的區別。

基輔羅斯後來逐漸衰落,基輔甚至被北部的弗拉基米爾公國所洗劫,而這個公國就是日後莫斯科大公國的雛形,與近代俄羅斯的前身。弗拉基米爾在當時就希望獨立於羅斯之外,建一個新國家,造一個像基輔一樣的新都城。本書作者在這裡告訴讀者,俄羅斯的祖先自己砍斷了與基輔羅斯的連繫,不忠於羅斯的傳統。接下來蒙古的統治又彰顯了弗拉基米爾王公的不堪,他是第一個向蒙古人宣誓效忠的王公,並因而獲得羅斯大公的頭銜。延續弗拉基米爾傳統的莫斯科,後來也獲得了替蒙古大汗徵稅的特權。至於代表烏克蘭的加利西亞—沃里尼亞公國則以智慧應對蒙古的統治,甚至外聯羅馬教宗以抗拒蒙古大汗,而不像弗拉基米爾一樣為虎作倀。至此,莫斯科與烏克蘭展現了兩條發展的路徑,從羅斯的傳統中分道揚鑣。

蒙古的統治在烏克蘭結束得早,在莫斯科結束得晚,中間相差了一個世紀。烏克蘭逐漸成為立陶宛公國與波蘭王國的屬地,而莫斯科大公仍然是蒙古大汗手下的頭號王公。烏克蘭進入了西方,而莫斯科仍然在東方,二者漸行漸遠。然而這樣的情況在十七世紀中葉發生了極大的改變。當時在烏克蘭聶伯河的左、右岸出現了試圖掙脫波蘭與立陶宛(當時已經形成了波立聯合王國,而以波蘭為主)的宰制、追求獨立地位的哥薩克國。這個國家顯然需要藉助外力才能夠擊敗波蘭。在本書中,描繪了一六五四年哥薩克首領赫梅爾尼茨基,如何以極為現實的態度,決定向莫斯科沙皇阿列克謝宣誓效忠,以換取建立聯盟共抗波蘭。這個發生在佩列亞斯拉夫的歷史事件,對於持俄羅斯史觀的人來說,是烏克蘭與俄羅斯(當時稱莫斯科沙皇國)的重新結合,兩個兄弟民族的再次攜手。但是本書論證指出,當時沒有人會從族群的角度來考慮或是談論問題,充其量是雙方都信仰東正教,而這有助於結盟。赫梅爾尼茨基與其後的烏克蘭首領為了爭取獨立地位找過俄羅斯沙皇,但也找過瑞典國王、土耳其蘇丹,甚至與波蘭國王談判,試圖以立陶宛那樣的地位再重新加入波蘭。對俄羅斯史觀而言,佩列亞斯拉夫協議是血濃於水的兄弟回家,對烏克蘭史觀而言,那只是再現實不過的舉措,沒有什麼特殊的意義。兩種史觀的對立在這裡鮮明地展現出來。

我們看到類似的情況發生在臺灣:由於對岸已經在國際上壟斷了「中國」的名義,因此許多臺灣人開始擁抱臺灣的新身分,而不再堅持固有的中國認同。

佩列亞斯拉夫協議影響深遠,在協議簽署三百年後,蘇聯共黨的第一書記赫魯雪夫把原本屬於俄羅斯的克里米亞半島送給了烏克蘭。俄烏當時都是蘇聯的加盟共和國,因此這樣的領土轉移實質意義並不大,但卻反映了赫魯雪夫這種成長於烏克蘭的俄羅斯人對俄烏關係所懷有的看法,也是俄羅斯史觀的一種表現:俄烏是兄弟,同是羅斯民族;贈送克里米亞表示不分內外,更顯示兄長的大度,希望更鞏固兄弟情誼。烏克蘭收了這塊土地,但並沒有收下領土轉移背後的俄羅斯史觀。

回到十七、 八世紀之交,那時莫斯科沙皇國的力量逐漸伸展,到了彼得大帝的時候更成為帝國,並且溯源到基輔羅斯的歷史,開始稱自己為俄羅斯。這讓烏克蘭人處於一個矛盾的境地。若是要強調自己與基輔羅斯的光榮傳統相連繫,則不應該否認本身「羅斯人」的身分;然而這樣做會使得自己被納入俄羅斯的範疇之內,或是被迫接受「小俄羅斯人」的稱呼。在掙扎了一段時間之後,十九世紀的烏克蘭民族締造者決定放棄羅斯的名字,而以烏克蘭來定義自己的土地與族群。我們看到類似的情況發生在臺灣:由於對岸已經在國際上壟斷了「中國」的名義,因此許多臺灣人開始擁抱臺灣的新身分,而不再堅持固有的中國認同。總體被大的成員定義,小的成員乃選擇退出。

雖然一開始是哥薩克人邀請莫斯科沙皇介入烏克蘭與波蘭的戰爭,但是沙皇是可以請來、卻請不走的。在戰勝波蘭後,沙皇獲得了聶伯河東岸的哥薩克土地,與仍處於波蘭統治下的西哥薩克以河為界,這樣延續了百餘年。十八世紀中葉的俄土戰爭,又為沙皇帶來原屬於奧圖曼帝國的黑海北岸領土。最後在十八世紀之末的第二與第三次瓜分波蘭中,沙皇攫奪了聶伯河西岸原屬波蘭的土地。這些領土乃構成了今日烏克蘭的基礎。往後添加上去的,還有最西邊被奧地利所分走的加里西亞,以及一些屬於羅馬尼亞的外喀爾巴阡土地。對於烏克蘭史觀而言,這些都是烏克蘭人的土地;對於俄羅斯史觀而言,不只烏克蘭人本身就是羅斯人,許多烏克蘭的土地是俄羅斯沙皇征服後才添加到烏克蘭的領域範圍之內的,因此有大批俄羅斯的移民,他們才是這裡的主人。烏克蘭東南從盧漢斯克到敖得薩的黑海北濱就是這樣的土地,所以如果烏克蘭選擇與俄羅斯分家,則俄羅斯有權拿回它。

在長久被俄羅斯帝國所統治的時期,烏克蘭人所受到的官式教育教導自己是「小俄羅斯人」。此種稱呼最開始來自教會,後來被俄羅斯的官方所接受,成為盛行於波蘭、奧地利與海外的烏克蘭民族主義的天然大敵。在彼得大帝進行西化革命的過程當中,大肆宣傳新俄羅斯祖國乃至新俄羅斯民族的理念,要將俄國改造成一個近代政治體,而烏克蘭人/小俄羅斯人則被視為這個民族必不可少的一部分。這就是俄羅斯史觀的濫觴。因為有基輔羅斯的共同歷史傳統,俄羅斯官方的全力宣導,以及生活中的現實需求,小俄羅斯主義經常處於優勢地位,特別是在俄羅斯帝國新征服的領土當中(例如黑海北濱的新俄羅斯)。作者在多處記載了小俄羅斯主義與烏克蘭民族主義這兩種思潮的對抗,成為本書重要的敘事主軸。

以民主之名來強求均質化是一種多數暴力,而對鄰國發動戰爭來主張本族群的利益更是侵犯了他國的主權、摧毀了和平,更製造了仇恨。

第一次世界大戰造成了俄羅斯帝國的瓦解,而烏克蘭也繼十七世紀的哥薩克國後首次有了建立獨立國家的機會。然而就跟哥薩克國一樣,烏克蘭需要在強鄰間驚險地選擇策略聯盟,運氣在此也扮演了重要的角色。也如哥薩克國一樣,獨立的烏克蘭最後無法支撐自己的地位,而被取代俄羅斯帝國的蘇聯所征服,成為一個蘇維埃社會主義加盟共和國。當然,烏克蘭民族主義與烏克蘭史觀無法在蘇聯公開傳布,但是由於蘇聯名義上所實行的是種族聯邦主義,因此烏克蘭人作為烏克蘭共和國的主體民族,其地位有了一定程度的提升,也被官方所承認。烏克蘭人不再是小俄羅斯人。在蘇聯時期的烏克蘭,反映著各地區接受俄羅斯統治時間的長短、以及俄羅斯移民人數的多寡與佔比,出現了東南較為親俄、西北則烏克蘭民族意識較為興盛的局面。這就保證了當一九九一年蘇聯解體時,是西烏克蘭扮演了關鍵性的角色。

獨立後的烏克蘭還是不能免於兩種認同、兩個史觀的交戰。反映在投票行為上,可以發現東南部總是支持想要與俄羅斯保持良好關係的政黨,而西北部則強烈地反俄。烏克蘭的政局就在這樣的框架中東西擺盪,一時選出較為反俄的總統(克拉夫丘克、尤先科),一時又選出較為親俄的總統(庫奇馬、亞努科維奇)。作者對烏克蘭獨立後的這兩股主要的政治勢力表現了明顯的偏好取捨,自然是以親西方的烏克蘭民族主義居先。在東西相爭的情況之下,二〇〇四年出現了橙色革命,十年後則是歐洲獨立廣場運動與「尊嚴革命」,兩次顛覆了親俄的政權,而代以親西方的政府。此時俄羅斯出手了,在二〇一四年普奪取了克里米亞,又在最東部的盧漢斯克與頓內茨克支持建立了親俄的分離主義政權。二〇二二年普丁又發動對烏克蘭的全面侵略,在戰爭進行半年後佔據了烏克蘭東南領土的一半,基本上就是黑海北濱的俄裔與俄語人口集中的地方。

烏克蘭史觀與俄羅斯史觀是相互對立的看法,在烏克蘭不同地區與不同族裔也有不同的政治主張,以及認為合理的對俄政策。這樣的現象在作為東西交界的烏克蘭出現,毋寧是極為自然的。烏克蘭長期是俄羅斯的一部分,如以聶伯河東岸而言這樣同為一國的歷史經驗超過三百年。在此種情況之下,烏克蘭民族主義與小俄羅斯主義自然各有理據,認同的分歧也是可以想像的。其他國家也不乏這樣的例子,如蘇格蘭與英格蘭、捷克與斯洛伐克,或西班牙與加泰隆尼亞。處理分歧的方法應該是多元與寬容,民主與對話,否則認同之爭終會導向戰爭。烏克蘭在獨立後建立新民族與去俄羅斯化的政策說不上是包容,而普丁在二〇一四年的動作則製造了悲劇,二〇二二年更全面性地帶來了慘不堪言的戰禍。烏克蘭是處於東西交界的國家,有著分歧的認同,背負著對立的史觀,展現著高度的區域差距。以民主之名來強求均質化是一種多數暴力,而對鄰國發動戰爭來主張本族群的利益更是侵犯了他國的主權、摧毀了和平,更製造了仇恨。《烏克蘭》為我們訴說了烏克蘭的千年歷史,也讓我們看到烏俄之間對立的史觀與認同如何無法在寬容的環境中獲得調和與妥協,而終於走向戰爭。今日的烏俄戰爭對二者都帶來極大的損失,特別是對普丁所聲稱要保護的烏克蘭東南部居民,因為他們的家園正是戰場。

看著烏克蘭的例子,讓我們憂心持續惡化的兩岸關係,並思索著如何能讓遠方的悲劇不要在自己的家園發生。以烏為鑑,《烏克蘭》真是我們該認真閱讀的一本好書。

延伸閱讀:

葉浩談《到不自由之路》:民主跳級生為何要重新思考「不自由」?

盤點各國在俄烏戰爭中的站位——如何理解戰略抉擇?

【學人專訪】謝爾希.浦洛基:新的烏克蘭社會已經形成

| 閱讀推薦 |

中央研究院院士、政治學研究所特聘研究員,曾經擔任國科會政治學門召集人與臺北中國政治學會秘書長。曾獲得美國政治學會最佳博士論文獎(1992)、三次國科會傑出研究獎(1996-2002)、臺灣大學首屆教學傑出獎(1998)、教育部學術獎(2002)、二次國科會特約研究(2002-2005, 2005-2008)與傑出特約研究員獎(2008)。

Be First to Comment