成長於山巒和溪流的合奏中,喜歡從哲學中讀出詩意,在詩歌中發現思想。

文/張理晨

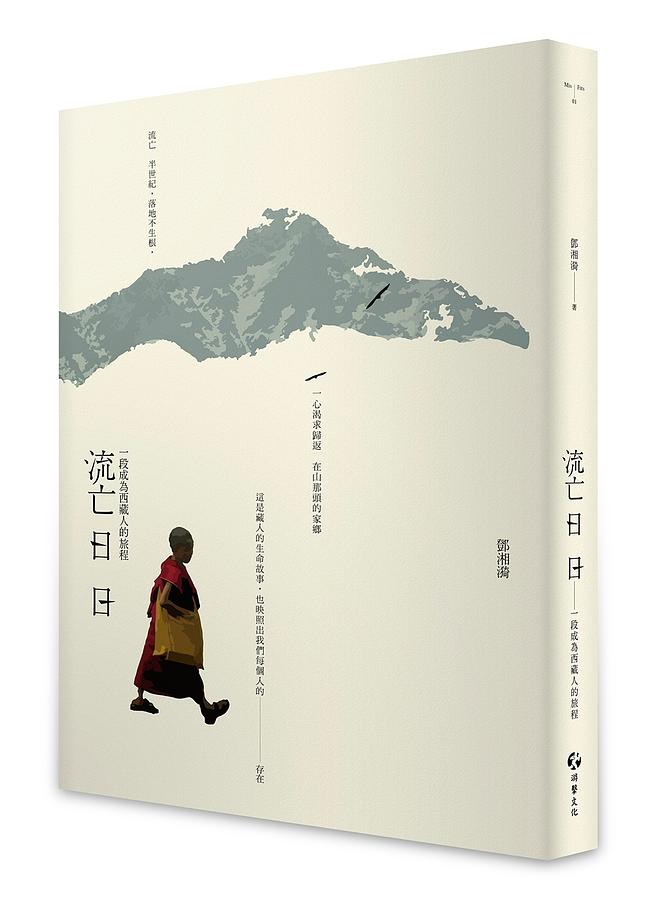

本書作者為東海大學社工系助理教授鄧湘漪,有著社工、社會發展以及人類學的跨領域學術背景。優游在不同知識領域的鄧湘漪遭逢了學術生涯的轉捩點,擺盪在改變未來研究方向與延續既有研究方向之間,如此浮動不穩的生命狀態,正好與西藏民族的流亡經驗和身分認同有異曲同工之妙,促使她重新回顧過往記錄的印度流亡藏人田野調查,並試圖回應自身「我是誰?」(頁47)。

本書的獨特之處就在於,正是這個提問將讀者與流亡藏人之間,本來陌生或一知半解的距離拉近了:「這部流亡藏人日常生活民族誌,將彼此的生命經歷勾連起來,使得遷移與離散不再單單指向流亡藏人,也讓『我們』同在一條船上似地經驗了流離。」(頁28)

從西藏流亡至印度北部城市德蘭薩拉的藏人,經歷著各種轉折與矛盾,在鄧湘漪的細膩筆觸中栩栩如生地呈現出來:從以物易物的生活型態轉變為資本主義的貨幣交易、流亡藏人時常聚會的餐館中播放著中國央視新聞台關於西藏的報導,此外,流亡藏人的政治立場也並非完全一致,有些人追求西藏獨立並徹底脫離中國,有些人則向達賴喇嘛主張的「西藏自治」立場靠攏──「物質上依賴中華人民共和國,精神上則完全依循藏族文化」(頁69)。臺灣的文化與經濟處境與藏人面對的難題也很類似,有沒有可能,讓中國的經濟強勢對於臺灣的主體性而言,不再是一個威脅?

本書於第一章抽絲剝繭地探討了中印外交關係、國際政治、世界經濟體系、文化與民族自決等多重複雜的關係,如何交織在流亡藏人的生命之中。對藏人而言,實踐文化主體又談何容易?藏人又如何賦予「難民身分」創造性的意義?鄧湘漪在第四章中紀錄了印度族群與藏人族群相互影響的正向發展,德蘭薩拉因著藏人的到來,豐富了原本只有印度教的單一禪修中心,增加了藏傳佛教的禪修課程。除此之外,達賴喇嘛於1959年成立的西藏表演藝術學院,到了2012年鄧湘漪從事田野調查時,已經是印度和西藏文藝交流的中心點。差異的文化和宗教兼容並蓄地蓬勃發展,這個特色吸引了不少西方觀光客到德蘭薩拉一睹風采,也因著藏人的創造力與印度社群的接納,帶動了當地觀光業,經濟活絡與文化多樣性也有了正向的循環。

這是鄧湘漪以情感投入田野調查時的心動時刻,想當然爾,她也有心碎的時刻──藏人自焚。自焚為何成為一些藏人實踐文化主體的終極方式?這是第七章的主題,一些在中國境內受到強烈壓迫的藏人,並未以政治難民身分抵達印度,因而困於印度社會的底層生活,移動自由也被剝奪,甚至缺乏最基本的生存需求──飲用水。前面提及西方觀光客活絡了經濟,受惠的是已有基本經濟基礎的流亡藏人;對於打零工的流亡藏人而言,物價上漲,工資卻未提高,生活條件每況愈下,也不被印度人接納。第四章與第七章的對照,不禁令人反思:接納一個人,接納的到底是對方的家世和社經背景,或是文化涵養和人格品行?

一九三七年,流亡美國的德國劇作家布萊希特寫下詩歌〈流亡者之名〉:

「錯了,人們稱呼我們為/移民/那是選擇移居他國的自由意志/我們卻了無自由可言/也非移居他國/更無永久居留之意/而應該正名為流亡者/被驅逐、被流放/接納我們的並非家鄉,而是永久的流亡

坐如針氈,竭盡所能鄰近邊界/返家之日,我們翹首盼望/邊界以外的動靜,我們明察秋毫/向每個新來的人,探問消息/萬事萬物,永誌不忘,堅持到底/過往的一點一滴,都不原諒,卻事與願違」[1]

流亡,是一個永恆的主題,2020年6月,國安法通過後,香港出現了一波移民潮。在臺灣相對自由的出版環境中,西藏民族的自焚創傷與未竟的香港時代革命,都留下了歷史鑿痕。期待在國際政治的多邊合作中,臺灣能以兼容並蓄的文化底蘊蓬勃發展,蒸蒸日上。本書並非冷僻的學術類書籍,呼應了當前政治局勢,是一本歷久不衰的真誠之作。

[1] Über die Bezeichnung Emigranten為本人自譯。原文請見:www.deutschelyrik.de/ueber-die-bezeichnung-emigranten.html。2022年8月4日瀏覽。

延伸閱讀:

Be First to Comment