當競爭加劇時,降低單均配送成本和用工成本的同時、提高配送服務質量,是外送平台鞏固和提高市場份額、保證甚至提高利潤的關鍵,但這必然會對騎手的工作帶來壓迫。因為平台會利用算法控制,不斷壓縮配送時間,再加上嚴苛的超時罰款機制,騎手不得不超速、闖紅燈、逆行。由此可見,在資本的逐利本性驅動下,外送騎手已經演變成一份低收入、高風險的不穩定工作,戳破了「月入過萬」、「工作自由」的幻想。

資本的壓迫必然帶來勞工的反抗。從2016年起,中國勞工通訊就記錄了81宗騎手的集體抗議行動,起因包含欠薪、裁員、配送費下調和反對霸王條例等。有鑑於此,我們亟需分析線上外送行業的內生矛盾與勞動過程,揭露其剝削形式,進而發現騎手集體行動的團結基礎和組織空間。以美團為例,本文以「去勞動關係化」和「時間管理」為主線,揭示其對騎手進行剝削和壓迫的內在邏輯與手段,指出其內在的勞資矛盾,並關注國家在平衡資本與勞動衝突中的角色,最後指出騎手可能的抗爭空間與形式。

為了進一步的市場競爭、以爭奪更多份額和拓展盈利空間,美團進一步壓縮配送時間, 「送啥都快,平均28分鐘」成為新一輪的口號。

資本的控制邏輯:去勞動關係化與算法時間控制

外送員並非從開始就是一個「沒有勞動關係、與時間賽跑」的職業,而是經歷了一個去勞動關係化、以及算法時間控制不斷精細化的過程。

美團外送上線後爭奪市場份額的主要方法,是降價和提質(注:提高質量)。一方面通過補貼大戰,吸引學生和白領消費者,帶來了巨量訂單,這就需要穩定的配送團隊;另一方面,建立自己的即時配送網絡,以提升服務質量,留住消費者。為了保證外送團隊的穩定,美團與其專送騎手直接簽訂了勞動合同,雖然不繳納「公積金」,但「五險」齊全(注:「公積金」即住房公積金,是中國大陸職工基本福利「五險一金」中的「一金」;「五險」則包括養老保險、醫療保險、工傷保險、失業保險、生育保險)。此外,外送所需的電動車、裝備如工作服和外送箱等,也由美團統一免費提供。很多老騎手回憶當年,都覺得那是一個「黃金時代」,「 每個月有500單的任務量,早十晚六,8小時工作制,月薪4000多,相對來講很輕鬆」。而來自紅杉資本超過33億E輪融資,是美團對騎手如此慷慨的底氣所在。

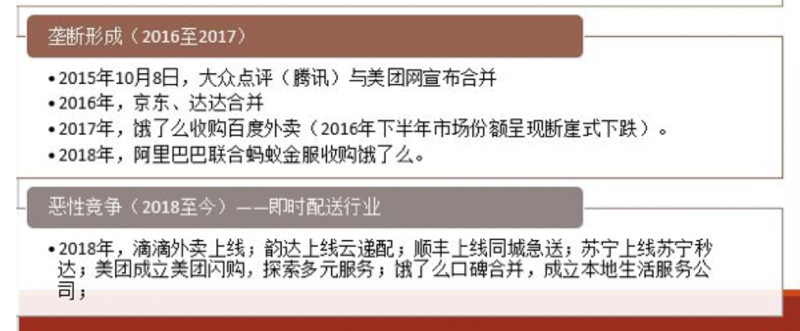

但黃金時代往往不長久,外送行業也不例外。2016年,百度外送、美團外送和餓了麼三足鼎立的局面剛剛成型,外送行業的競爭就告別粗放式的「圈地」,轉而走向以資本運作為主、以收購和兼併為主要方式的「圈地」。 尤其是美團開始著手降本增效,一方面吸取了百度被龐大人員組織拖垮的經驗,隨著體量的擴大,美團開始改變用工模式以降低用人成本,「專送」 [1] 和「衆包」[2] 的用工模式應運而生,這也是常見於依靠網絡效應的行業(如快遞)的用工方式。

另一方面,為了統一協調管理網絡上的不同節點、對外送配送過程進行進準管理,以及提高整個網絡的運作效率、從而達到控制和降低每單成本的目的,美團推出了「智能派單系統」。這一系統隨著消費者規模擴大,圍繞著運行中出現的種種問題,不斷增強運算能力、「升級」功能設置。如上圖所示,在這個過程中,一個中心變量是時間, 其最終目的是「全局最優」,即讓一定數量的騎手可以在最短時間內、以最高效率派送最大量的訂單,並儘可能減少和避免爭議。

此外,隨著一二線城市學生和白領市場的飽和,美團外送也開始向三、四線城市和偏遠地區(如新疆、西藏)擴張。依託平台的品牌效應,加上「大衆點評」(注:中國最大型城市生活消費指南網站之一)的流量基礎,美團很快吃下了不少這些地方的小商家。運力方面,則主要通過複製「衆包」和「專送」的模式來解決,只有少數特別偏遠的地區,在初期還有「自營騎手」的做法,不過很快也都回歸衆包和專送。

到2018年底,短短三年,美團被騰訊收購,餓了麼在收購了因兩度戰略失誤、面臨集團戰略調整而陷入困境的百度之後,又被阿里巴巴收購,行業格局重新洗牌,雙寡頭壟斷的局面形成,並相繼在全中國範圍內形成自己的配送網絡。隨之形成的是智能配送系統的不斷升級和精細化、配送時間的縮短,和衆包騎手群體的日益擴大。根據國際勞工組織2020的報告,到2018年,美團外送平台衆包騎手已經佔總騎手數的60%,其餘大多為專送,大部分騎手的工作時間超過11個小時。另據《外賣騎手,困在系統中》一文,3公里的送餐距離,從2016-2018年,限時配送時間從1小時變成了38分鐘。對外送員小陳來說,「8小時工作制成為歷史,中午11:30到下午2:30必須在崗(當值),晚上5:30到8:30也得在路上,而且隨之而來的規則和罰款越來越多。」

雙寡頭局面和全國配送網絡的形成,並不意味著競爭的結束。截至此時,至少從公開數據來看, 美團外送業務尚未實現盈利。為了進一步的市場競爭、以爭奪更多份額和拓展盈利空間,美團進一步壓縮配送時間, 「送啥都快,平均28分鐘」成為新一輪的口號。除了衆包和專送外,美團外送又推出了「樂跑」,美其名曰是給想賺錢的騎手更好的單,實際上是探索衆包和專送之外新的用工模式。在「樂跑」模式下,一名騎手被指定為「隊長」,負責「隊員」日常工作的組織和管理,實際上承擔站長的大部分功能,但卻免除了站長這一分取利潤的中間環節。此外,美團外送的另一「創舉」,是陸續將專送騎手通過勞務外包的形式,打包給配送商,配送商進一步經由靈活用工平台合作(如「趣活」等)將專送騎手註冊為個體工商戶。根據北京致誠農民工法律援助與研究中心發布《外送平台用工模式法律研究報告》,到2020年,大約有160萬名專送騎手被註冊為個體工商戶。至此,無論是衆包還是專送騎手,其與站點、平台的勞動關係都已經完全剝離,他們自擔風險、自負盈虧。雖然平台大部分收入依賴騎手,但理論上平台無需承擔任何僱主義務。

當然,美團外送在市場競爭中拔得頭籌,並不是僅僅依靠騎手的去勞動關係化和配送時間的縮短,還有其他方式——如配送單價的調整和平台補貼的優化,都是美團進行騎手成本優化,以優化其商業模型、提升盈利空間的重要方式。篇幅所限,加上本文旨在分析騎手集體行動的空間,所以在此不多贅述。總而言之,正是這些不同方式的多管齊下,才造就了騎手被「困在系統裡」。

隨著市場競爭的加劇,平台被迫要不斷降低騎手成本,能給到站點的利潤空間不斷縮窄。如此一來,騎手的收入日益減少、不滿日益增加。

回到勞動過程:騎手的組織與力量

不斷的去勞動關係化、日益收緊的時間管理、不斷降低的派費和不斷縮水的補貼,讓美團在市場競爭中立於不敗之地,迅速取得規模效應。但「成也蕭何,敗也蕭何」,由此形成的不同用工模式,意味著勞動控制和組織機制的不同,這也反過來為騎手的集體行動創造了不同的方式、空間和可能性。

如上面提到的,目前美團的騎手主要分為兩大類:衆包和專送。衆包騎手沒有固定的配送區域、訂單數量、上下班時間和在場管理人員的限制,但這並不意味著他們是完全自由的。事實上,正如《外賣騎手,困在系統中》一文所描述的,美團外送對衆包騎手的控制,隱藏在其基於算法驅動的智能配送平台的分類化管理體系下。這套管理評價體系被包裝成「升級打怪」的遊戲,騎手們分成從低到高的騎士等級,等級的劃分與評定,始終單向地掌握在平台手中,由該月所完成的訂單數、總哩程、工作時間表、好評率、準時率和拒單率等構成。不同的騎士等級直接與騎手的訂單質量、數量和獎勵掛鉤,直接影響他們的收入。因此,即使沒有管理人員親身監督,在這樣一套「遊戲化」的平台管理規則下,騎手們依舊被驅動著為美團賣命。加上美團為保住其市場地位、擴展盈利空間而做了一系列努力,衆包騎手的工作時長不斷增加、工作強度不斷提高,而收入和保障卻未見得與之相稱。

衆包模式下,騎手依賴系統,平台是衆包騎手直接的管理方,這亦影響了衆包騎手集體反抗的策略與表現。根據現有案例分析,觸發騎手行動的主要原因,仍是收入受到負面影響,這可能是因為單價下調或霸王新規。但抗議一旦開始,平日積累的憤怒,如收入過低、勞動時間過長、來自客戶和平台的不公平對待、家庭的壓力,諸如此類,都會成為凝聚騎手團結的基礎。這種強烈的憤怒驅動著他們發起行動,為其持續行動提供動力。在組織形式和行動時機上,衆包騎手們也展示出相當高的策略性——他們已經可以熟練地通過微信、QQ等群聊形式、以老鄉、朋友等關係為基礎組織起來,並選擇關鍵時間(如送餐高峰期)和地點(如鬧市區)進行罷工。即便美團外送花費很多精力包裝自己跟騎手的關係,騎手們也清晰的意識到:導致他們利益受損的源頭是平台,因此將矛頭直指向美團。

遺憾的是,衆包模式天然有著分散騎手集體行動的趨勢,加上騎手數量衆多,衆包騎手的小規模罷工,往往不足以對地區性的派送服務造成顯著影響,區內的其他騎手還是能夠如常接單送餐。加上罷工行動往往會帶來平台的報復(如永久註銷賬號),這些都給衆包騎手的集體行動帶來一定的困難。

相比衆包騎手,專送騎手和站點的設置,是為了保證穩定的基線派送隊伍。在美團外送,站點圍繞地區——特別是商圈——設置,通常涵蓋周圍3公里。站點設站長,站長之上設有代理商,一個代理商負責同一個或多個站點,每個城市通常只有幾個代理商;代理商之上,則是平台及其在各地的辦公室,由此形成「專送騎手—站長—代理商—平台」的層層向上負責的等級體系。

專送騎手與站點構成勞動關係,在日常工作中受到站點與站長的管理和控制,有固定的早會和上下班時間,有訂單量要求(分高峰期和全天),接受站點繁複的考核(如出勤、準時率、好評率等),考核結果直接與送單價掛鉤。專送騎手單價固定,按月發放,通常不可以拒絕接單或轉單,特殊情況需站長同意。站點的目的則是保證所轄區域的訂單順利配送,並且有權為騎手定價,在高峰期可以招募臨時騎手;站點接受代理商(特別是平台)的定期審核,每半個月或一個月一次,根據完成訂單數、準時率和好評率的情況,平台會對代理商和站點進行相應的獎懲。而平台主要通過控制站點底價(這會直接影響到站點的效益)、「撤點」或「合併收購」(通常針對數據長期不理想的站點)等方式實施管理控制,並不會、也不願意涉足站點的日常管理。

通過這樣的安排,所有壓力都被傳導和集中到站長和騎手之間。像騎手一樣,站長也有「數據焦慮」。因為依賴平台訂單,站長也只能利用僅有的權力,通過調整單價和「以罰代管」迫使專送騎手跑得更快、更久、更好。這也解釋了為什麼專送騎手當下的行動,往往矛頭直指站點。

根據哈佛大學社會系教授雷雅雯的調查,相比衆包騎手,專送騎手中能觀察到更多的行動案例,這與以上描述的管理體制下的壓力傳導機制關係非常密切。事實上,隨著市場競爭的加劇,平台被迫要不斷降低騎手成本,能給到站點的利潤空間不斷縮窄。如此一來,騎手的收入日益減少、不滿日益增加。站長方面,如果利潤空間相對較大,讓他們還有能力在自身利益和騎手利益及憤怒之間做平衡;隨著利潤空間的縮窄,站長的平衡能力也相應地被削弱。

專送騎手更容易爆發集體行動的另一個原因,是站點在平台配送體系中的關鍵位置。平台依賴站點來保證所轄區域的配送時,這種依賴本身也給了專送騎手很大的議價能力。因此,當面對站點專斷的管理制度和自行下調單價的舉動,專送騎手聯合罷工,即使是小規模(如十多個人)所產生的「壞數據」,也足以讓站長擔憂。此外,專送騎手每天在同一個線下空間工作,也給他們互相熟悉、建立關係、建立團結提供了物質基礎。這也是為什麼專送騎手提出的訴求往往能夠在短時間內得到站長和代理商的回應,談判的結果也常如騎手們所願。

事實上,《指導意見》出台後,騎手的工傷保險和社會保險費用往往是自理,責任落到了工人自己的身上,反而加重了騎手的負擔和憤怒,加深了衝突……

國家規制的迷思

平台資本走向壟斷過程中,國家起到了巨大的推動作用。國家一方面頒布了「互聯網+」和一系列配套政策,通過金融體制改革促成國內外金融資本進入,在媒體和宣傳上著力營造一種「在經濟困難時期,平台給普通人提供寶貴就業機會的基礎設施」(的印象);另一方面,對粗放擴張過程、原有社會規範的違反(如食品安全、公共交通管理規定),卻是睜一隻眼閉一隻眼,採取「事後處理」的態度。

隨著壟斷化程度提高,騎手工傷事故頻發,集體行動不斷。儘管平台仍可以為很多人提供就業機會,但工作質量得不到保證,勞動條件急劇惡化,已經演變成一個巨大的社會問題。近年來,面對不斷擴大的「零工」規模和日益激化的勞資矛盾,國家不得不下場規制,試圖從勞動法律和管理制度層面,協調平台和騎手之間的利益衝突。

一個比較重要的嘗試,是去年7月《關於維護新就業形態勞動者勞動保障權益的指導意見》的出台。該文件是第一個中國國家層面系統規定靈活用工群體勞動者權利保障的政策文件。《指導意見》圍繞著「靈活用工的勞動關係認定」展開,在勞動關係確立、社會保障、勞動強度(如完善訂單分配機制,放寬配送時限)和收入等問題上平台企業的責任作出「指導」。

事實上,在《指導意見》出台之前,圍繞「靈活用工群體勞動者」(下稱「靈工」)的法律身份認定問題,即靈工群體到底是否可以、應該在法律上被認定為中國勞動法中的「僱員」身份,學界、業界和政策界進行了大量的討論。這個問題之所以引發廣泛關注,是因為如果靈工群體的僱員身份得到法律認定,就意味著其勞動關係得到承認,企業和國家就有義務給予其配套的權力和保障,。這可以說是社會穩定、經濟發展、企業利益和普通工人利益之間的一場拉鋸戰。

當時主要有三個觀點。一個是來自企業方,他們強調靈活用工的僱傭/管理模式與傳統工廠模式的不同,突出「算法管理」下工人自主性的增加,主張不予認定勞動關係,即主張企業不應對勞動者負責。一些長期關注中國勞工問題的學者則反對這一點,他們指出,雖然算法和平台帶來了企業對工人控制模式的變化,但並沒有消除和減弱勞動者對平台的「從屬性」,他們因此主張法律應該認可靈工的僱員身份,給予相應的權力和保障。第三種聲音,則主張在勞動法中引入「第三範疇」,即考慮創造一個介於自僱和僱員兩種身份之間的第三種勞動者法律身份,並賦予該身份相應的權利、義務和保障;這部分聲音主要來自法學界,如中國社會科學院法學所。

某程度上,《指導意見》的出台是這場爭論的產物,最終的《指導意見》採納了第三種意見,將平台上的靈活用工分為三個類別,符合確定勞動關係的情形、自僱、和「不完全符合確定勞動關係特徵」(即第三範疇)。對於「不完全符合確定勞工關係特徵」的群體,《指導意見》進一步賦予靈工基本的保障,如鼓勵自願參與工傷保險和社會保險;對「自僱」的情形,《指導意見》出台後,與人力資源社會保障部、交通運輸部、市場監管總局和全國總工會(下稱「全總」)召開平台企業行政指導會後,美團和餓了麼等向外送合作商發出倡議,表明禁止以任何形式誘導或強迫騎手轉為個體工商戶的行為,依法合規用工。

法律法規之外,政府也在勞工管理制度層面發力,嘗試通過官辦工會組織,包括外送員在內的靈活用工工人,預防集體行動發生。從2021年開始,由「全總」牽頭,全國各地開展了轟轟烈烈的外送行業建工會運動,比如深圳龍華區工會為騎手們提供法律服務,引導騎手合法合理維權。

這些舉措能在多大程度上緩解美團外送平台和騎手之間的利益衝突?就《指導意見》而言,看似提供了三個範疇,但騎手可以被認定為哪個範疇,實際上由美團外送平台說了算;即便騎手被認定為「第三範疇」,也只意味著他們符合申請工傷保險和社會保險的資格,至於企業給不給他們交(保險費用),完全由企業說了算,憑企業自願。現在對政策結果做全面評估可能為時過早,但根據已有的發展來看,《指導意見》與其說給騎手提供更多的保障,不如說是給平台提供了更多的籌碼。事實上,《指導意見》出台後,騎手的工傷保險和社會保險費用往往是自理,責任落到了工人自己的身上,反而加重了騎手的負擔和憤怒,加深了衝突,加速了矛盾的激化。官方工會引導騎手合法維權也許可以降低集體行動的概率,但一個把大部分主動權都交給企業的法律規範和制度,是無法解決大多問題的。

無論採取什麼方式提升配送效率、優化平台補貼,其最終結果都明確的指向騎手勞動強度的提高、勞動條件的惡化和收入的降低。由此,競爭的加劇只會加劇對騎手的剝削,增加其憤怒。

展望外送騎手的出路

外送騎手數量日盛,是中國勞工的重要組成部分。本文以美團為例,從資本運作、市場競爭、勞動過程管理組織變化、勞動相關法律法規和管理制度方面,分析了騎手與平台之間的勞資矛盾的發展,探究了外送行業騎手集體行動的方式、空間和可能性。

通過對外送行業兩種主導勞動組織模式的發展演變歷程,及其與行業競爭和資本運作的關係的分析,我們看到,目前外送行業罷工頻發,其背後是騎手們在勞動過程中受到高強度的剝削、不公和缺乏保障。導致他們悲慘境遇的勞動組織模式並非天然,而是線上外送企業在市場競爭中出於爭奪市場份額、通過降低單均成獲取更多利潤而不斷「改革」所產生的結果。我們指出,政府的產業政策、金融政策、發展戰略、社會政策等在這個過程中都扮演了支持或默許的角色。近年來,勞資矛盾已然激化,當政府嘗試通過法律和行政體制進行調節、以降低集體行動的可能性時,我們看到,無論是生造出「第三個勞動者身份」然後把自主權交到企業手裡的、沒有強制效果的《指導意見》,還是開展新一輪的「工會入會運動」,試圖通過工會體制吸納組織工人,無論是從具體措施和實施效果來看,還是以製造業工人過去十幾年的經驗來看,緩和勞資矛盾的效果都極為有限。

反觀勞動者方面,隨著剝削強度的提高,缺乏保障的代價日益突顯,騎手們的憤怒和不公感不斷積累。藉助之前的工作經驗,以及和老鄉、朋友、戰友等關係網絡,他們已經逐漸意識到所謂平台不過是換了個樣子的工廠,他們也慢慢學會了如何利用不同勞動組織模式的內在矛盾,來積蓄自己的力量,為自己的利益而鬥爭。即便到現階段為止,大部分騎手集體行動仍然受到區域/站點的限制,能夠動員的範圍相對較小。

放眼未來,近期外送行業一些新的發展趨勢,讓我們看到了勞資矛盾進一步激化的苗頭。行業層面,雖然「美團—餓了麼」雙寡頭壟斷的局面已經形成好幾年,但近年來,一方面寡頭壟斷掐滅了中小餐飲和食品供應商的獲利、帶來食品安全問題,為此,中國政府大力推行反壟斷來恢復經濟活力、維護消費者利益,這給雙寡頭的局面帶來一定的挑戰。另一方面,經濟不景氣的情況下,字節跳動、京東等互聯網行業的巨頭在尋找新的增長點時,紛紛盯上外送這塊肥肉;新玩家的入局,引發新一輪的市場競爭,也許會給外送小哥帶來一段短暫的黃金時代。但從中長期來看,美團要應對市場競爭,主要從三方面入手:1)騎手成本優化;2)貨幣化率提升;3)客單價提升。其中騎手成本優化的方式除了上述調整勞動組織形式、降低成本外,其他可能的方式還包括1)配送效率的提升;2)平台補貼的優化。就目前競爭格局來看,新玩家入局,客單價提升的空間微乎其微。而無論採取什麼方式提升配送效率、優化平台補貼,其最終結果都明確的指向騎手勞動強度的提高、勞動條件的惡化和收入的降低。由此,競爭的加劇只會加劇對騎手的剝削,增加其憤怒。

企業層面,市場競爭和政府規制的壓力已經被感受到。美團已經開始著手調整勞動關係,以進一步降低騎手成本,以應對未來的市場競爭和疫情衝擊。從2020年開始,美團開始探索「樂跑」模式,試圖結合站點的穩定性和衆包的靈活性,通過指定騎手做隊長,來降低管理成本;另一個做法——為了進一步避免騎手勞動者身份認定帶來的糾紛和規制的不確定性——美團開始把大量的工人通過諸如「趣活」的靈工平台外包出去。雖然新規出台之後,美團和餓了麼與各部門聯合表態會杜絕此類現象發生,但事實上這種做法仍在延續。就勞資矛盾而言,兩種方式無疑都在短期和長期內加劇矛盾;而就組織的可能性而言,「樂跑」在普通騎手之間建立起了聯結,同時(相對於站長和專送騎手)又減少了隊長和普通騎手之間的衝突,更增加了其聯結的可能性。如果如雷雅文所觀察的,站點模式下,站長不時會充當平台與騎手之間的潤滑劑;樂跑模式下,隊長的潤滑作用遠不如站長。而將衆包騎手勞動關係外包出去的做法,雖然利用法律體系的漏洞免除了僱主責任,為公司免去很多法律糾紛,但也堵住了騎手們(和工會們)以個體的方式通過法律維護自己的利益、緩和勞資矛盾的途徑。看起來,「團結起來」似乎已經成為騎手們為數不多的選擇。

基於上述分析,我們看到,無論在過去十年的發展歷程中,還是在中長期的未來,外送行業的勞資矛盾都呈現加劇的趨勢,政府的規制引發了企業進一步通過現行法律的漏洞、去勞動關係化的嘗試,消解了騎手們通過法律途徑維護和爭取自身合理利益的空間,團結起來、集體行動將成為其為數不多的可行方式。

不那麼悲觀的是,平台的步步緊逼,也給騎手的團結提供了組織基礎。未來行動者們需要做的,是想辦法在憤怒的騎手小群體之間建立和鞏固聯繫,向騎手們展示聯結的可能性。外送行業雖然不如物流行業掌握著整個社會物流的大動脈,但它上乘萬千白領、學生等消費者,下接無數的餐飲商戶,試想如果北京的騎手們聯合起來,在工作日的午市罷工,其影響力不可估量。

正如歐洲的「跨國騎手聯合會」(Transnational Federation of Couriers) 的經驗向我們展示的,騎手們的跨區域、跨國、跨平台團結是可能的,因為平台本身的跨區域、跨國和跨平台性讓所有騎手有了共同的工作經驗,這為團結提供了良好的基礎。要想建立這種聯結,短期之內,站點/樂跑騎手是一個可行的、效率可能更高的入手點。但這並不是一件容易的事,尤其是考慮到政府對勞工運動的鎮壓。事實上,無論是在深圳,還是在北京、上海、成都,這種聯結都已經存在過,並且發揮過動員的作用,「盟主」便是一個例子,去年婦女節深圳騎手的行動是另一個,在這些過程中,微信等數字技術都起到了巨大的作用。

雖然兩者都遭到了鎮壓,但這恰恰說明了組織、聯結的潛力和力量之大。未來組織者和行動者可以考慮更靈活的組織策略(如去中心化的),使用非主流的、不易被監控的信息技術(一個例子是華強北的開發的「山寨軟件」, 如滴滴司機使用的搶單外掛等)。

[1] 全職工作,隸屬於「平台-加盟商-站點」三個等級,接受線下嚴格管理,與站點形成僱傭

[2] 關係可能兼有其他工作,下載註冊配送專用app即可成爲騎手,接受平台的獎懲管理,工作時間扥購物強制要求,與平台之間是居間法律關係

延伸閱讀:

盤點各國在俄烏戰爭中的站位——如何理解戰略抉擇?

護國神山的由來:再談台積電與台灣經濟發展模式

AI世代與我們的未來:人類智慧和人工智慧正在互相認識

「卷土Tupia」是一個立足中國大陸、從左翼的視角觀察和記錄社會的青年團體,同時也致力於成為一個左翼力量交流、發聲、聯結和團結的平台。如果您對本文內容感興趣,想進一步索取詳細的分析報告,請聯繫 juantupai2022@gmail.com。

Be First to Comment