講者 / 周保松(香港中文大學政治與行政學系副教授)

記錄 / 思想空間編輯部

編按:余英時在普林斯頓寓所的客廳,是知交友人、後學晚輩、意見領袖、落難書生常常造訪的地方。余先生與夫人總是開門迎客,關懷各人學思經歷,處境遭遇,也不吝交流,盡力幫助。2022年7月31日,余英時先生逝世一年之際,聯經出版主辦「回到余英時的客廳」線上紀念活動,邀請了曾經在余英時的客廳與先生談論學術、思考生活的好友與知交,延續對先生的思慕,探討仍在影響後世的學思貢獻。本篇文章為香港中文大學政治與行政學系副教授周保松在活動中的發言輯錄,標題與小標題為編者擬。

再次謝謝林載爵先生跟聯經的所有朋友,花了那麼大的力氣來出版余先生文集,這是非常難得的一個成就。余先生過世了一年,去年這時候,我們也是在聯經主持下,展開了兩天的悼念會。想不到一年時間過這麼快,想起來好像還是昨天的事情。

我希望能夠說服大家的是:在制度意義上,余英時先生其實是一位自由主義者,而不是儒家的信徒;因此,我覺得兩者是不相容的。

是自由主義者,還是儒家的信徒?

今天我談到的題目,跟時代可能沒有非常直接的關係,我想談余先生的自由主義。去年,我談的是「一生為自由發聲」,花了相當多的時間來講為什麼余先生是一個自由主義者、其自由主義背後的想法是什麼。今天其實是想藉著這個題目繼續談下去,而我想特別談的一個題目叫「從制度的觀點看,自由主義和儒家有可能相容嗎?」。相容,英文叫compatible;或者換一個說法,我想問一個問題:從制度的觀點看,余先生是自由主義者、還是一位儒家的信徒?

大家都知道,余先生其實有兩個世界,用去年陳方正先生的說法,一方面是歷史研究的世界,另一方面就是公共參與的世界——作為公共知識人,余英時對時政、中國現狀的關心。在現實世界裡,很多人覺得余先生是一位毫無保留的自由主義者,因為他對自由民主的發聲、對專政集權的批判。但同時,余先生又對儒家有相當多的同情,對中國有很深的溫情與敬意。他是錢穆先生的學生,寫過很多關於錢先生的文章,同時他跟當代新儒家也有很多的對話和辯論。那麼,余先生到底是一個自由主義者,還是一個儒家的信徒?

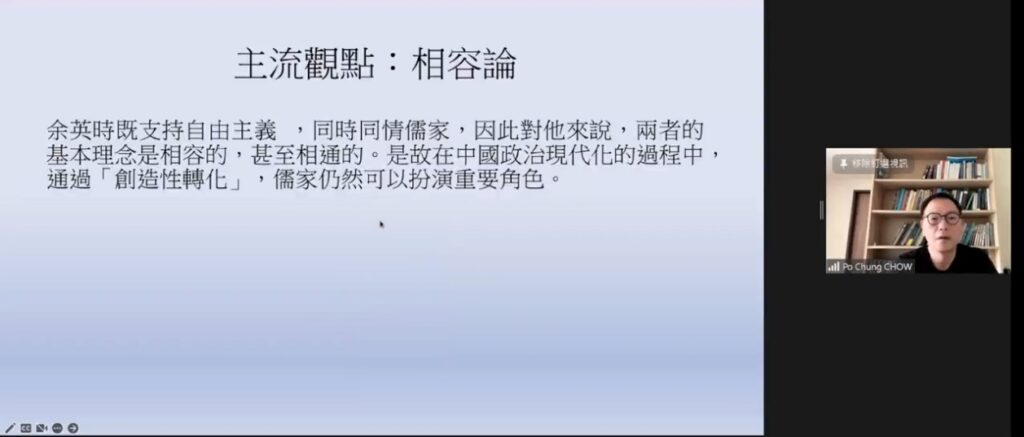

我先提出一個主流觀點,稱之為「相容論」。相容論,是說余先生既支持自由主義、同時又同情儒家,對他來說兩者的基本理論是相容的,甚至是相通的。是故,在中國的政治現代化或政治轉型過程中,通過「創造性轉化」,儒家依然可以扮演重要角色。相容的意思,就是說中國傳統與政治現代化之間彼此之間是相容的。這個是一種比較主流的看法,很多人抱持這個觀點。最近一期《思想》雜誌以「余英時與自由主義」為專題,其中有兩篇文章,分別是陳祖為教授和王邦華教授所寫,他們都談到這個問題,我覺得他們多多少少都持著這樣一種觀點。

我其實是反駁這種觀點的,我覺得這不是余先生的立場。簡單來講,基於余先生的一種(想法)——我稱之為「現代儒學的遊魂論」,儒學既不可能、也不應該作為現代政治制度的基礎。需要著重提出的是,余先生認為儒家不可能作為現代政治制度的基礎,現代政治理應建立在自由主義所主張的自由、平等、民主、權利的基礎之上。我希望能夠說服大家的是:在制度意義上,余英時先生其實是一位自由主義者,而不是儒家的信徒;因此,我覺得兩者是不相容的。

鴉片戰爭後,儒家面對非常重大的挑戰——從鴉片戰爭開始、一步步走到五四運動、辛亥革命以後,中國的傳統制度(包括科舉制度、小農經濟、政治制度等)已經崩潰了⋯⋯

傳統制度的崩潰與儒家「遊魂說」

余先生有一篇很有名的文章叫作〈現代儒學的困境〉,他在文中提出了前面提到的「遊魂說」,認為儒家在現代之中已經變成一個游離的靈魂,因為它已經沒有制度的基礎,這背後有幾個很重要的論點。在文章中,余先生說:

儒學不只是一種單純的哲學或者宗教,而是一套全面安排人間秩序的思想系統,從一個人自生至死的整個歷程,到家、國、天下的構成,都在儒學的範圍之內。在兩千多年中,通過政治、社會、經濟、教育種種制度的建立,儒學已經一步步進入國人的日常生活的每一角落。

這段話裡面有幾個很重要的判斷。第一,余先生覺得回看過去兩千多年中國的文化、制度,儒家是主流;第二,儒家不僅是一套純粹哲學理念,其實也寄託、實踐在制度之中,或者用一個很著名的說法,就是整個中國傳統社會的基本結構——the basic structure——背後其實是儒家理念的體現;第三,余先生說儒家是一種全面性的政治秩序安排,用英文來講,就是comprehensive field。這是一個非常完整、全面的理論,應用到制度的每一個層面。所以,儒家在傳統中國社會裡的生命力體現在制度中,這是余先生的基本判斷。之後余先生也提到了,在鴉片戰爭後,儒家面對非常重大的挑戰——從鴉片戰爭開始、一步步走到五四運動、辛亥革命以後,中國的傳統制度(包括科舉制度、小農經濟、政治制度等)已經崩潰了:

近百余年來,中國的傳統制度在一個個地崩潰,而每一個制度的崩潰即意味著儒學在現實社會中失去一個立足點。等到傳統社會全面解體,儒學和現實社會之間的聯繫便也完全隔絕了。這似乎可以解釋為什麼中國近代史上反儒家的情緒一步步提高,而在『五四』時代達到了高潮。

這是余先生的第二個判斷,是很重要的事實判斷。中國進入現代社會之後,儒學面對最大的危機是什麼呢?就是儒學得以體現、實現的制度——包括政治、經濟、婚姻、家庭等制度、所有規範我們生活的社會基本結構——都受到非常嚴厲的挑戰。這些制度崩潰以後,儒學就沒有寄託了,沒有一個承接它、實現它的理念的制度基礎。

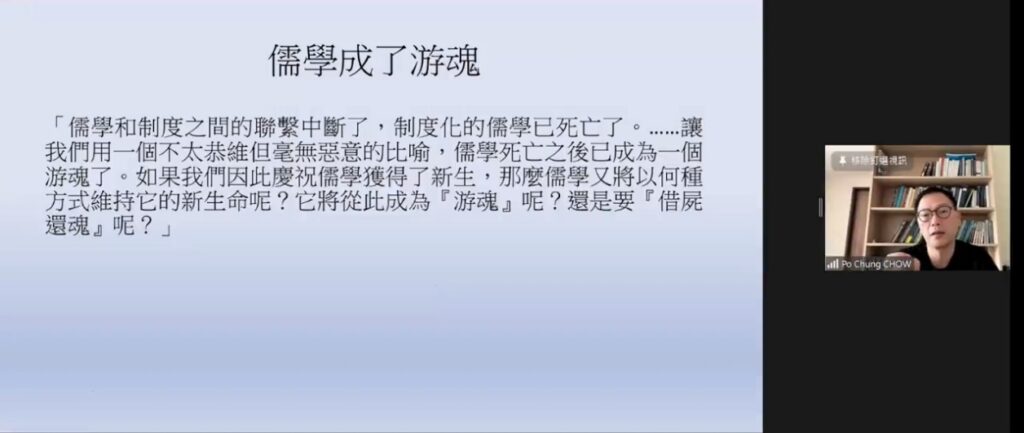

最後,回到余先生的結論,如果儒學和制度之間的聯繫中斷了,那意味著什麼呢?余先生的用詞非常嚴厲:「制度化的儒學已經死亡了。讓我們用一個不太恭維但毫無惡意的比喻,儒學死亡之後已成為一個遊魂了。」他說,儒學其實在制度層面已經死亡了,沒有身體作為盛載,所以變成遊魂。「如果我們因此慶祝儒學獲得了『新生』,那麼儒學又將以何種方式維持它的新生命呢?它將從此成為『遊魂』呢?還是要『借屍還魂』呢?」這是余先生在文中提出的一個問題。

制度化的儒學死亡以後,余先生沒有就此斷言儒學失去生命力,只是說在現代社會裡,儒學需要重新定位自己、要找到新方向,不能夠再緬懷傳統格局、繼續在社會基本結構裡持續扮演某種角色。從這個意義來看,我相信余先生跟錢穆先生有相當根本的區別。余先生基本上就是(在說):我們不要留念,要告別制度儒學,進入這個新的時代,要重新理解儒學在現代中國可以扮演什麼角色。

總結一下剛才報告的三段:第一, 在傳統而言,儒學是壟罩一切、規範一切的制度的存在;第二,進入現代後,傳統的中國制度崩潰了;最後結論是,儒學變成了遊魂。成了遊魂以後,要怎麼走下去呢?

「在公領域,只有實行民主選舉、司法公正等現代制度。私領域就是個人道德、人和人之間的關係,儒家思想可以發揮作用。」

現代社會,儒家的兩種選擇

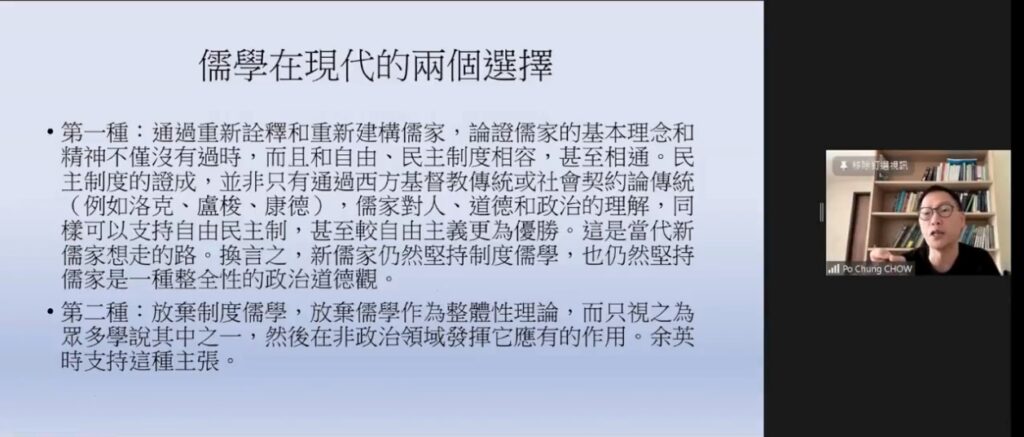

我覺得在現代,儒學有兩個選擇。第一種選擇,就是通過重新嘗試、建構儒家,認證儒家的基本理念和精神不僅沒有過時、而且跟自由民主制度相容,甚至於相通。民主制度的進證成,並非只有通過西方基督教、或者社會契約論的傳統,比如洛克、盧梭、康德的social contract傳統。儒家對人、道德、政治的理解,同樣可以支持自由民主制,甚至於較自由主義更為優勝——譬如以牟宗三先生為代表的當代新儒家,或者當代新儒學想走的路。

新儒家依然堅持制度儒學,只是它的制度就轉換成為現代的自由民主制度;它也依然堅持儒家適用整全性的政治道德觀,依然覺得儒家應該應用到政治、教育、社會不同的領域;它沒有說儒家必須自我收縮、自我約束,只是說「我們不用擔心,儒家還是有生命力的,還是可以為人間的政治秩序提供一個基礎,只要我們透過一個適當的重新建構,就可以了」。某個意義上來講,我覺得這還是一種「中學為體,西學為用」的想法,「體」就是儒家的本體,「用」就是自由民主的制度之「用」。如果這個想法能夠行得通,那麼儒家就沒有死亡,對不對?儒家還是有很大的生命力的,這是第一種選擇。

我個人覺得余先生基本上是不接受這種選擇的,那他的選擇是什麼呢?第二種選擇,就是放棄制度儒學,放棄儒學作為一種整體性(comprehensive)理論,而只是將它看作眾多學說其中之一。這是很重要的——承認儒家不是唯一一套整全性理論,它只能夠在非政治領域裡面,發揮它應有的作用。余英時先生其實是接受這樣的一種主張,對他來講,這兩種選擇其實是完全不一樣的。

當然,其實還有第三種選擇——在今天中國大陸其實可能還有第三種儒家的選擇,就是有些現代儒家說「我們要對自己有自信,幹嘛一定要接受自由民主?自由民主本身就不是我們想要的,儒家本身應該走一個獨特的中國道路、中國模式」,所以儒家走的第三種道路,就是「我不要自由民主」的新的中國模式制度。第三種今天就不談了,我們先假設認同自由民主制是一個我們想要的(制度),那麼儒家在這其中應該如何去選擇?余先生又如何支持他的第二種道路呢?

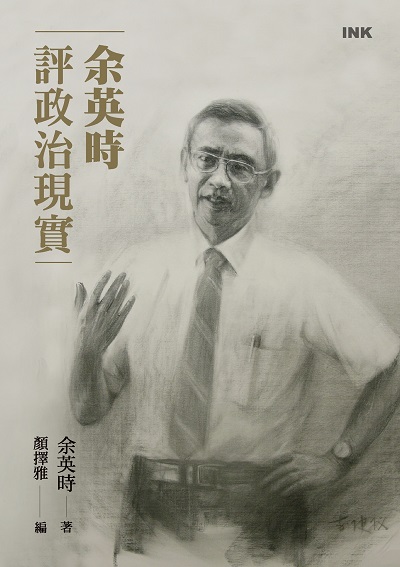

今年剛剛出了一本新書,顏擇雅老師很用心地編了這本《余英時評政治現實》,收錄了許多在中國大陸沒有辦法讀到的文章,包括一篇名為〈奉儒學為意識形態很不智〉。這個題目很關鍵,這裡認為將儒學當作一種意識形態很不智,其實是有一個價值判斷,指出儒家在現代中不能夠再作為一個整體性的意識形態,因為這樣是不對的、不好的。

余先生如何談他的立場呢?下面這段話非常關鍵,可以看出他非常重要的觀點:「中國文化傳統裡許多價值可以在日常生活發揮作用的,但是不可能作為將來中國的指導原則」。什麼叫「指導原則」(regulative principle)呢?那是作為整個社會制度的、指導性的最高原則。余先生說儒家不能再扮演這個角色,那是一個很重要的、實質性的價值判斷,這不是一個歷史性的判斷,也不可能成為新的意識形態。

現代社會裡有公領域和私領域,public sphere和private sphere。 余先生說「在公領域,只有實行民主選舉、司法公正等現代制度。私領域就是個人道德、人和人之間的關係,儒家思想可以發揮作用。儒家本身不能直接變成憲法。」儒家不能夠期待自己成為現代社會的憲法,或者說,規範現代制度基礎的憲法本身,不應該再束之於儒家,而「只能是社會上的一種文化力量,用來處理人跟人之間的問題。西方主要靠宗教,如果把儒釋道三教都丟掉了,中國的精神領域便未必太貧乏了。」(余英時)

這就是余先生的立場。雖然是訪談中提出的,但我們知道,余先生的所有訪談其實都(由他)很認真地讀過、修改過才可以出版的,都曾經過深思熟慮過。所以從這點就可以看到,余先生很清楚地作出了一個價值判斷:舊式儒學在中國現代社會,應該只能作為眾多哲學理論的其中一種,只能在私領域裡面作為一種文化力量、或作為一種精神生活的選擇。至於在公領域制度之中,儒家是沒有角色的。

儒家為什麼難以跟自由主義難以相容?為什麼儒家不可以跟自由民主體制相容?此外,為什麼余先生認為自由主義較儒家更適合作為現代社會的奠基性思想?

余英時與當代儒家的根本區別

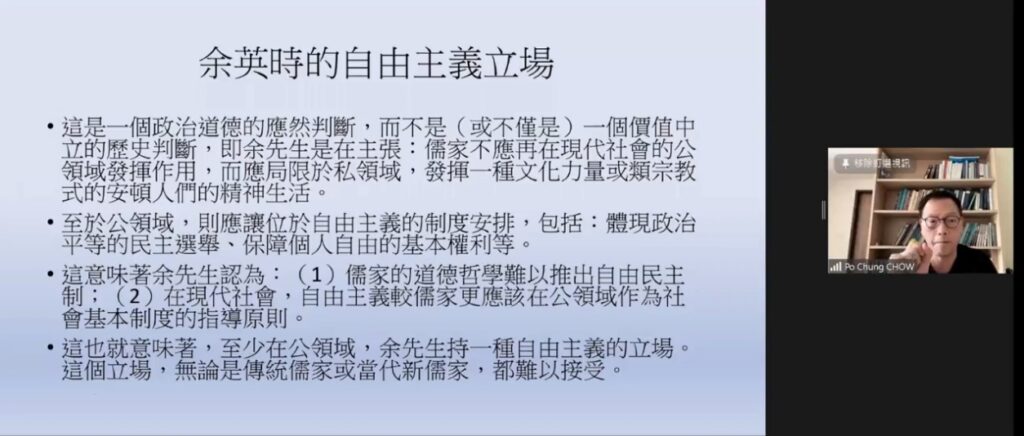

我在這裡總結一下余先生的自由主義立場,他說:第一,這是一個政治道德的應然判斷,而不是一個價值中立的歷史判斷。所以余先生實際上是在主張:儒家不應該在現代社會公領域中發揮作用,而應自我實現於私領域,發揮一種文化力量,來安頓我們的精神生活跟文化生活。至於公領域,則應要讓位於自由主義的制度安排,包括體現政治平等的民主制度,保障個人自由的基本權利等等。這意味著什麼呢?

我的結論是:第一點,余先生認為儒家的道德哲學,難以推出自由民主的制度;也就是說,余先生其實不接受新儒家的那套想法,認為我們不太可能從儒家的道德哲學、對人性的看法,直接推出一個自由民主制。第二點,在現代社會中,自由主義相對於儒家來講,更應該作為社會基本制度的指導原則。他下了一個非常substantive、非常實質上的判斷,這意味著至少在公領域裡面,余先生是持一種自由主義的立場。在這個意義上來講,余先生是一個自由主義者。

我認為,無論是傳統儒家跟當代的新儒家,都絕對不會接受余先生這樣的一個立場,為什麼?因為如果儒家變成只是眾多學說的其中一種,它跟道家、佛家跟基督教(相比)沒有任何道德地位上的優先,只能夠作為個人在私人生活裡面的一種文化選擇,那麼對於當代新儒家來說,這當然大大降低了儒家的地位。所以在這點上,余先生與大部分當代儒家學者之間,有著根本上的區別。

那可能有朋友會問,儒家為什麼難以跟自由主義難以相容?為什麼儒家不可以跟自由民主體制相容?此外,為什麼余先生認為自由主義較儒家更適合作為現代社會的奠基性思想?我個人覺得,其實余先生在他的書籍、文章中,對這兩個問題沒有好好展開。當然,余先生是歷史學家,這兩個問題則完全走進政治哲學的領域之中,他可能不太想在這個方面作出過多推論。但我剛才所提到的兩個問題,其實余先生是一定要回答的,或者我們作為晚輩,要幫他談下去。

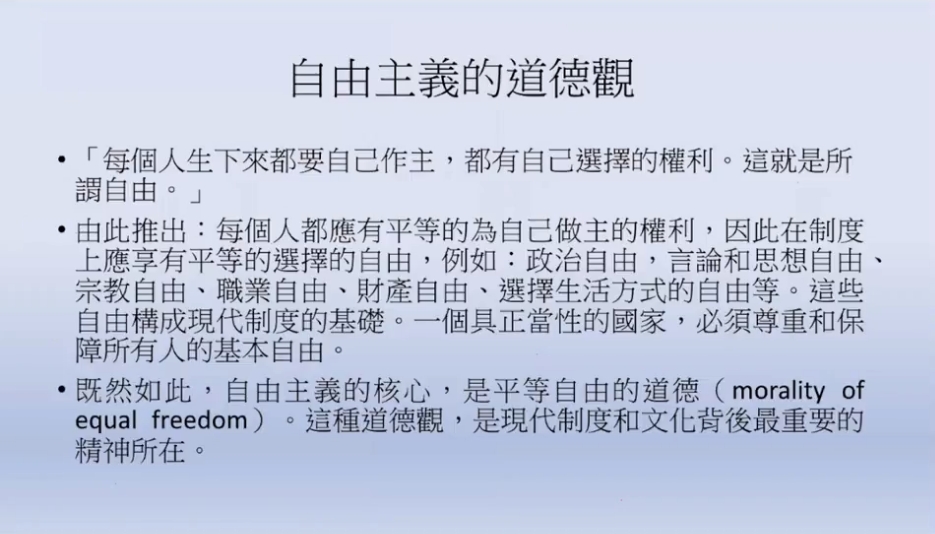

道德的關鍵,是談論自由的基礎、平等的基礎在哪裡,以及我們為什麼應該平等尊重每個人選擇的權利。這個是自由主義的道德,也是現代制度和文化背後最重要的精神所在。

自由主義的核心追求,及與儒家間的張力

我也提出一點點我的想法,作為今天的總結。引用余先生的一句話:「每個人生下來都要自己作主,都有自己選擇的權利。這就是所謂自由。」在訪談裡,余先生提出一個很簡單的觀點,我覺得這就是自由主義的精神所在——每個人都要為自己做主,都是一個自主性的個體,都有自己選擇的權利。我的想法是,從這句話可以推出:每個人都應有平等的、為自己做主的權利。如果我們接受每個人都是平等的、都可以有自由為自己做主的話,那麼我們在制度上就應該享有平等的、選擇的自由,包括政治自由、民主、言論與思想自由、宗教的選擇自由、職業自由、財產自由、選擇生活方式的自由⋯⋯這些自由,就構成現代制度的基礎。

一個具正當性的國家,必須尊重和保障所有人的、平等的基本自由,這是自由主義最基本的想法。我希望余先生也會同意我的想法——既然如此,自由主義的核心追求,就是平等自由的道德(morality of equal freedom);而道德的關鍵,是談論自由的基礎、平等的基礎在哪裡,以及我們為什麼應該平等尊重每個人選擇的權利。這個是自由主義的道德,也是現代制度和文化背後最重要的精神所在。

最後一個問題,這種道德觀跟儒家有什麼衝突呢?儒家可以接受一種平等自由的道德觀嗎?此外,如果你是一個儒家的信徒,你也許會問:我為什麼要接受一種平等自由的道德觀?它好在哪?傳統儒家社會的制度安排,不是比我們現代社會的更好嗎?譬如,錢穆先生可能就會不同意他的學生(余英時)的說法,會認為「我們傳統社會很好啊,幹嘛要接受平等自由道德?」這就回應了我剛才所講的,是余先生、或我們作為晚輩要在中國推進自由主義的話,就必須繼續談下去(的問題)。

最後,儒家為什麼不會接受平等自由的道德?大家可以想一想,儒家心目中的美好社會,是一個有正當性的政治秩序,而不是給大家平等自由;儒家對於整個社會、人倫關係,是有很多規範的。儒家是以「禮」作為社會秩序的基礎,而儒家的道德,是透過一個完整的全面性的制度安排,讓我們每一個人都成為一個有「德」的人。而「德」的內涵,是由儒家來界定的,儒家的內涵是跟它的天道觀、它對人性的看法有關的,而不是說我們要尊重每一個人選擇的自由。最根本的區別就在這,我沒有因此說儒家不好,只是說儒家跟自由主義從最根本的意義上來看,有著兩種不同的看世界、看人性、看社會的方式。一種是我剛才說平等自由道德觀,另一種是推動它心目中美好德性的延伸。你可以說這是傳統倫理觀跟現代倫理觀的區別,是一個相當根本的差別。

延伸閱讀:

【主題書單:余英時的第一課】傅揚嚴選3本書,帶你感受余英時思想史研究的風格與貢獻

容啟聰:第三勢力與冷戰:由余英時的《香港時代文集》談起

【主題書單:余英時的第一課】林載爵:從5本書閱讀余英時的學術與思想

| 閱讀推薦 |

Be First to Comment