講者 / 丘慧芬(加拿大不列顛哥倫比亞大學亞洲學系教授)

記錄 / 思想空間編輯部

編按:余英時在普林斯頓寓所的客廳,是知交友人、後學晚輩、意見領袖、落難書生常常造訪的地方。余先生與夫人總是開門迎客,關懷各人學思經歷,處境遭遇,也不吝交流,盡力幫助。2022年7月31日,余英時先生逝世一年之際,聯經出版主辦「回到余英時的客廳」線上紀念活動,邀請了曾經在余英時的客廳與先生談論學術、思考生活的好友與知交,延續對先生的思慕,探討仍在影響後世的學思貢獻。本篇文章為加拿大不列顛哥倫比亞大學亞洲學系教授丘慧芬在活動中的發言輯錄。

聯經即將推出余英時先生近七十年完整的文字論述,以及與世界各地朋友之間書信來往的文集,為文化、學術、思想事業奉出那麼大的努力和貢獻,我們在學界、文化界工作的人都真的要致上最高的謝意。當然也要向余師母──陳淑平女士再致上我們的敬意和謝意。

我也希望通過討論余先生的著作,能讓大家記憶中的余先生再一次和我們對話;也讓我們的思慕之情,能隨著展開的記憶,傳達給在天上的余先生。

不管我們在哪,我們都可以和余先生對話

我記得1993年,余先生在接到一位天安門母親給他的信函之後,寫過一篇文章,在這篇文章中他曾經說:「世界上沒有比記憶更偉大的力量」。顯然余先生這麼說,是要提醒我們:失去記憶或不願記憶,就不可能去記錄或者保存歷史的真實。余先生在這篇文章中還引用了魏晉時期一位隱者的話:「情由憶生,無憶故無情」,顯然也是在告訴我們——情感和記憶是相依相存而無法切割的。沒有了記憶,或者寧可遺忘而不去記憶,我們的情感自然就會無所著落,也自然就無從表達。

因此,我還是要特別再謝謝聯經安排了這場紀念會,因為在今天的華人世界,只有在台灣,我們才能夠有一個真正自由的公共場域,來紀念這個時代裡、中國歷史研究領域中最了不起的一位學者。當然我也希望通過討論余先生的著作,能讓大家記憶中的余先生再一次和我們對話;也讓我們的思慕之情,能隨著展開的記憶,傳達給在天上的余先生。

余先生雖然已經在天上,但是過去這一年,每當我閱讀余先生著作的時候,總覺得老師還在親切地與我們分享他的研究發現。我清楚記得,在余先生的客廳中,和老師以及師母曾經有過的溫暖交談。不過我也知道,很多好學深思的人,都是透過閱讀余先生的著作去發掘他的廣博知識和深邃洞見。我要說的就是,這裡我們指的「客廳」,應該只是指向余先生的一個隱喻。重要的是,我們要讓余先生的著作,能夠不斷地流通,代代相傳,那麼不管我們在哪,我們都可以和余先生對話。就像司馬遷曾經說的:「怯夫慕義,何處不勉焉」。

我們都知道余先生一生研究的焦點是中國傳統知識人,尤其是這些知識人在面對歷史上重大轉折期,所做出的各種回應;同時,(余先生)也要把這些回應對後來中國文化的走向、產生什麼樣的影響,做一個清楚、完整的說明。因此,當聯經要我們選擇一本余先生的著作時,我很快就決定,要再一次將余先生2014年出版的《論天人之際》專書作為今天發言的內容。2019年,我已經在不同的脈絡中、對余先生這本《論天人之際》做了一些初步的分析和解說。當時我提出的結論,是認為這本專書對我們了解中國古代文化,能發展出一個超越的價值界域,有著至為關鍵的作用。當時我也認為,這本書所展現的原創性已經突破了余先生之前所有的重要著作。

余先生在這本書裡用「天人合一」作為分析範疇,正是因為這個概念的重新解釋,建立了孔子和其他先秦諸子對抗古代王權的最根本依據。

重讀《論天人之際》,追溯「道統」的最初根源

我這樣的論斷,當然不是每一個人都能夠認同或接受的。不過這一個月來,重讀這本專書之後,我倒也沒有改變自己原先的看法。不過我確實看到,自己原先沒有對余先生在這本書的代序中否定「歷史一元論」的看法給予應該有的關注。所以這裡就讓我再指出:余先生這本《論天人之際》的專書,事實上提供了一個重要的具體案例,讓我們清楚理解「歷史一元論」——那種主張歷史發展只有一個通則、或是只有一個規律的看法——是站不住腳的;甚至可以說,那是一種「非歷史」,或者說是「反歷史」的理論。

由此,通過余先生的這本書,我們就會更加理解,不但不同的文明會有不同的歷史軌跡,而且個別的文明發展,也一樣可以是多元的。這也是為什麼余先生會特別欣德國文化歷史學家赫爾德(Johann Gottfried Herder)說過的:「各個文明社會都各有不能取代的獨特性,我們只有通過各自特有的價值系統,才能夠對這些文明的價值系統取得真正的了解。」事實上,這也是為什麼我認為應該將余先生這本書再一次提出來、和大家討論的重要原因。畢竟,這本書的一個重要貢獻,就是在說明古代中國特有的一個價值系統是怎麼出現、又是如何形成的。現在,就讓我把自己閱讀這本書得到的結論,做一個非常簡單的說明。

熟悉余先生這本書的人大概都知道,這本書的副題就是「中國古代思想起源試探」。余先生試探的發現,可以從兩個方面來看:第一,他是通過採用中國文化「天人合一」這個概念,來作為分析的主要範疇。因為這樣余先生就可以把他的論證,通過各種不同材料的支持,從而揭示出古代中國思想的起源,是從孔子思想內出現的「精神大躍動」開始的。而且余先生說的這個「精神大躍動」,在孔子之後的孟子、甚至在道家代表地莊子思想中,也繼續出現,而且有不同的發展面向。換句話說,這個「精神大躍動」的確有著多元發展的軌跡。其次,根據余先生對「精神大躍動」的追索和討論,我們可以引申出的一個結論,就是「大躍動」出現的時刻,一種平等的意識也在孔子和這些先秦諸子的思想中同時覺醒,進而在他們的思想裡,形成了一個批判時代現實的超越價值觀。

余先生指出,這個具有普世意義的「精神大躍動」,或者我們可以說「平等意識」,事實上是在余先生對於孔子有關「天人合一」這個概念所作出的創新解釋中,得到進一步的印證。這裡我們就可以理解,余先生在這本書裡用「天人合一」作為分析範疇,正是因為這個概念的重新解釋,建立了孔子和其他先秦諸子對抗古代王權的最根本依據。也就是說,孔子和其他諸子「精神大躍動」的結果,不但導致了平等意識的出現,而且讓他們覺醒到,不是只有地上的君王才有與「天」溝通、或者和「天」合而為一的特權。

更關鍵的是,余先生的論證也讓我們看到孔子的「平等意識」,為當時古代中國社會建立起了一個完全不同於前的全新價值導向。這個價值導向,不但為那些要理解存在意義和建立理想集體秩序的個人開啟了一個新的方向,也給當時未來的中國文化,建立了一個超越的價值領域。這個價值領域就是大家都熟悉的「道」。這個有終極價值意義的「道」,顯然也就是之後中國知識人稱作「道統」的最初根源。

不可以忽視的是,余先生提醒我們,那些巫師只不過是君王的工具,他們談不上有獨立的自主性,當然也談不上會有覺醒的精神,去否定君王的特權。

孔子以前,鞏固政權的「天人合一」

余先生很清楚,在孔子之前,中國文明已經有了將近1000多年的歷史,而且「天人合一」的概念在孔子出現之前,也早就已經展現在古代中國的政治看法和政治實踐當中。然而余先生的解說,是要指出:孔子雖然繼承了在他之前就已經存在的「天人合一」概念,但是孔子的特殊就在他只採用了這個概念的思維結構、或者說思維模式,但是卻堅決拒絕接受這個概念原有的指涉內容───只有地上的「人王」才可以和上天有合而為一的特權。在孔子的創新解釋當中,他是全部拒絕的。

根據不同的文本或考古的材料,余先生看到,遠在孔子之前的商朝、甚至在商朝之前的良渚文化,都已經顯示:當時的統治者認為,只有地上的「人王」(就是君王)才有能力和上天溝通。這裡的上天,基本上是指鬼神的世界,而且「人」與「天」的溝通,初期都必須要由君王指派巫師,然後通過巫師設計的禮樂的宗教祭祀活動,來完成「人王」和「天」合而為一的活動。余先生因此斷定,當時「人王」和「天」合而為一的看法,只是「人王」用來操縱人民,並且鞏固政權的一種政治話術。

當然,和孔子將「天」重新界定作超越價值的終極源頭,在本質上,就有了非常重要的分歧,或者可以說有本體意義上的不同。不可以忽視的是,余先生提醒我們,那些巫師只不過是君王的工具,他們談不上有獨立的自主性,當然也談不上會有覺醒的精神,去否定君王的特權。

余先生當然同意,後來由周公提出的「天命說」,因為強調了西周君王,必須建立德志,以維繫天命於不罪,因此確實有一個劃時代的意義。不過余先生認為,這樣的「天命說」基本上還是從代表集體的君王來出發,而且也仍然認定只有君王才有和上天溝通的特權,結果也同樣否定了個人可以和上天溝通的可能。

不可以忽視的是,余先生提醒我們,那些巫師只不過是君王的工具,他們談不上有獨立的自主性,當然也談不上會有覺醒的精神,去否定君王的特權。

孔子對「天人合一」的革命性解釋

這個情況只有在孔子發展出的「天命個人化」之後,才真正出現了對「天人合一」概念的革命性解釋。余先生發現,當《論語》中孔子說「天生德於予」的時候,這一說法就幾乎完全等同出土的西周史牆盤上刻著的「上天降懿德與文王」。這兩個陳述幾乎是完全一樣的。也就是說孔子的這句話,等於是在表明他和建立西周的周文王都一樣是從上天那獲得了同等美好的「德」,因此都可以和上天交通,達到「天人合一」的境界。我們由此也可以看到孔子的說法,不但顛覆了之前只有地上的「人王」可以和「天」溝通的這種壟斷專權,而且在理論上也承認,每個人都有直接和上天溝通、並且可以合而為一的自主權利。

正是在這個意義上,我們才完全可以了解,為什麼余先生認定孔子對「天人合一」的新解釋,為古代中國提供了一個批判現實的超越理據。這個理據不用說,就是源自上天的「道」,而「道」可以說是宇宙最高的道德秩序。不過基本上余先生認為,「道」是有終極意義的一種超越價值世界。孔子根據這個超越的價值來批判現實世界的秩序,對余先生來說,也進一步顯示出孔子本人對「平治天下」,有一種捨我其誰的承擔意識。在這裡我們可以發現,傳統中國知識分子,以「道」抗偽 ,或是後來發展出的「道統」對抗「正統」的思想,其實也正是由這個承擔意識開啟的。

我必須要強調的是,孔子雖然繼承了「天人合一」的思維結構,而且仍然像巫師一樣重視「禮」、「樂」。不過這個「禮」,在孔子看來,已經不再重視祭祀的形式,而是要將「禮」的根本與「仁」等同。更重要的是,孔子主張「為仁由己」,認為每個人都可以通過內心本有的「仁、德」去追求終極的「道」。換句話說,「天人合一」,按照余先生的解釋,在孔子創新的解釋當中,不僅僅只是把「天」換成「道」,或者說把「天人合一」換成是「道」與「心」的合一;而且追求合一的方法,也從外溯的路徑,轉成余先生所說的「內向超越」的路徑。

不應該忽視的是,這裡說的「平等意識」,和過去歷史實驗中社會主義主張的「平等」,有本質的不同。歷史經驗早就顯示,社會主義的平等基本是在某一個階級或在某一個政黨專政下、強加於一般人民身上的「平等」。這樣的「平等」和古代中國軸心突破所發展出來、否定統治者壟斷特權的「平等意識」,恰恰是背道而馳的。因此我認為,那樣子的「平等」必須看作是一個假平等。

根據上面的討論,我覺得我們有理由肯定,古代中國的軸心突破,確實是由孔子開始的。孔子否定君王壟斷「天人合一」的理據,倡導天命可以個人化的「平等意識」,都讓他不僅可以稱作倫理教師,甚至也可以看作韋伯筆下的一個先知。在這個意義上,我們除了可以認定孔子是古代中國思想起源的開創者,也當然可以認定他是中國人文傳統的價值奠基者。

讓軸心價值成為具體的真實

也正因為如此,我們也可以進一步理解,余先生為什麼會採用德國哲學家雅斯培(Karl Jaspers)有關「軸心突破」的說法。雅斯培認為在公元前800-200年間這個時期,中國像其他希臘、印度、波斯這幾個古代文明一樣,都一樣出現了一個思想上的突破,結果也都為各自的社會奠定了一個有長期影響的價值系統。雅斯培把這個時期稱作是「軸心時期」,這個時期發生的思想上的突破,自然就被他稱作是一種「軸心突破」。這幾個古老的文明,發展出來的「軸心突破」就讓它們都成為雅斯培筆下的「軸心文明」。

在這裡我必須再次強調,雖然我們可以看到「道」的建立是古代中國知識人精神上的大突破;但是我們也都知道,由此建立的超越價值世界,對建立理想秩序的實質意義,事實上是非常有限的。說到底,這個古代中國出現的軸心突破和建立的普世價值,事實上只有在今天的台灣,才說得上是在制度層面上有真正的落實。

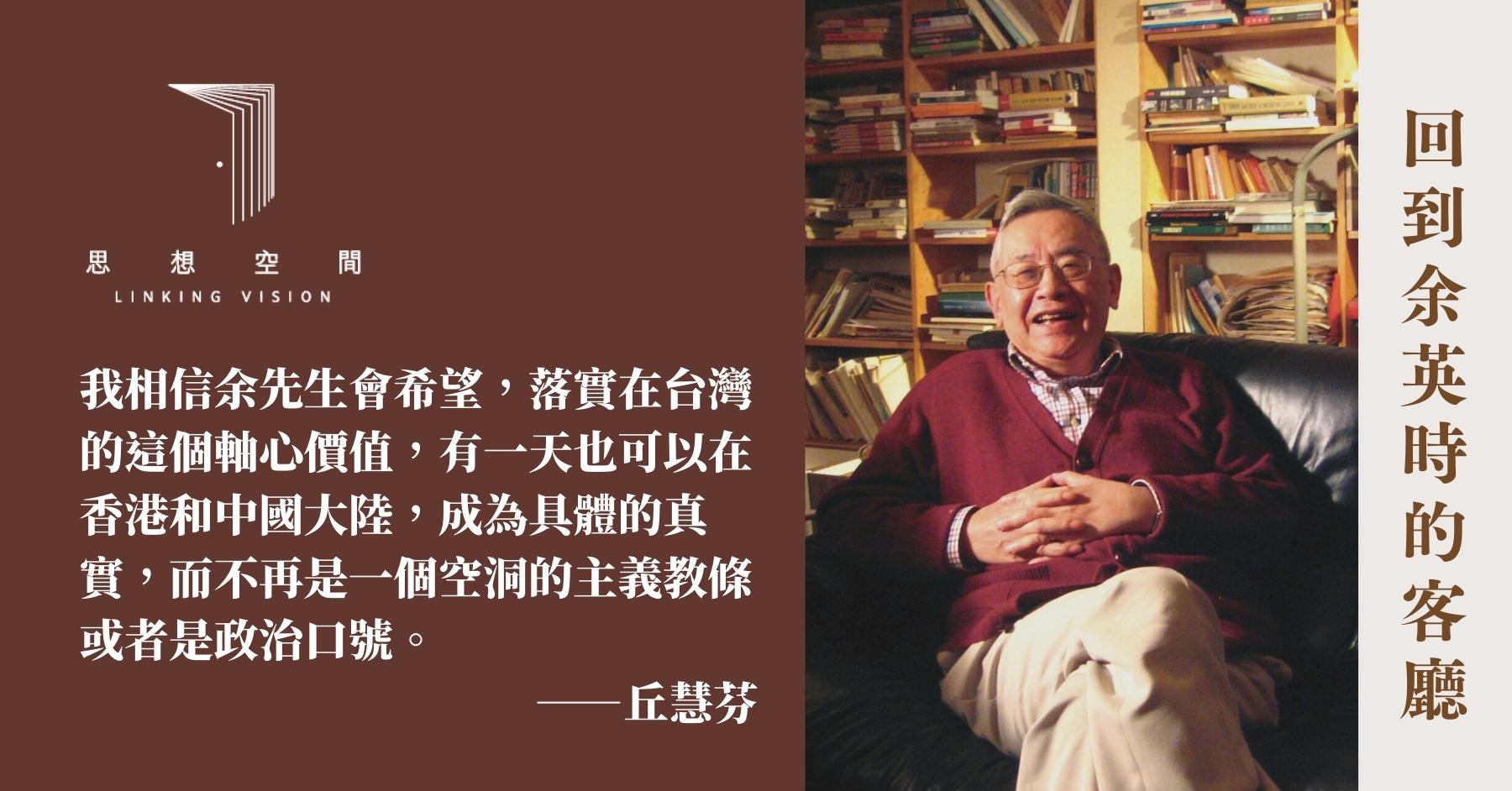

我相信余先生會希望,落實在台灣的這個軸心價值,有一天也可以在香港和中國大陸,成為具體的真實,而不再是一個空洞的主義教條或者是政治口號。如果這個希望能夠成真,那余先生追求的人文與民主中國的夢,不但可以化夢成真,也會是將來我們紀念余先生最好的祭禮。

延伸閱讀:

【主題書單:余英時的第一課】傅揚嚴選3本書,帶你感受余英時思想史研究的風格與貢獻

容啟聰:第三勢力與冷戰:由余英時的《香港時代文集》談起

【主題書單:余英時的第一課】林載爵:從5本書閱讀余英時的學術與思想

| 閱讀推薦 |

Be First to Comment