影評人、書評人。著有《字與光:文學改編電影談》、散文集《記憶散步》、詩集三本,編有《香港文學大系1950-1969:新詩卷二》、《沉默的回聲》、《金庸:從香港到世界》、《五○年代香港詩選》、《2011香港電影回顧》、《讀書有時》三集、《民國思潮那些年》四集等等。2013年獲得香港藝術發展獎年度最佳藝術家獎(藝術評論)。2015年參加美國愛荷華大學國際寫作計劃。現為香港電台《開卷樂》主持、《真論》總編輯、《聲韻詩刊》《方圓》編委、香港電影評論學會會長。

文/鄭政恆(影評人、書評人)

編按:2021年8月1日,著名史學家余英時先生逝世,如今已過了一年。余英時著作等身,學術論著如《歷史與思想》、《中國思想傳統的現代詮釋》等,都對後世學人、讀者影響甚深。此際,思想空間策劃「重讀余英時」專題,邀請不同界別的學者、作家、讀者來談談對自己影響最深的余英時作品;在戰亂流離、疫情肆虐的2022年,我們一起重讀余英時。

余英時先生(1930—2021)是當代華人世界中,最有影響力的人文學者,大師已去,但他的思想長存不去。

余英時的學術研究中,《歷史與思想》、《紅樓夢的兩個世界》、《中國近世宗教倫理與商人精神》、《陳寅恪晚年詩文釋證》、《重尋胡適歷程》五本,是我的「案頭書」,多年來都放在當眼處,隨手可得,經常翻揭。其中我看得最勤的一本,是《紅樓夢的兩個世界》。

寫與不寫,是對立,不寫又寫,是矛盾。余英時喜歡《紅樓夢》,但不見得入迷,相比宋淇,余英時亞並沒有從文學角度高度評價《紅樓夢》。

1973至1975年間,余英時從美國回到香港,擔任新亞書院校長兼香港中文大學副校長。在這短短兩年間,余英時發表長文〈近代紅學的發展與紅學革命——一個學術史的分析〉(1974)、〈紅樓夢的兩個世界〉(1973)、〈關於紅樓夢的作者和思想問題〉(1974),三文都收於令余英時聲名大噪的《歷史與思想》。1978年,余英時將以上三文,加上回美後所寫的紅學文章,收於《紅樓夢的兩個世界》一書。1981年,《紅樓夢的兩個世界》增訂再版,加入〈曹雪芹的反傳統思想〉,而〈近代紅學的發展與紅學革命〉的兩個附註添了新資料。

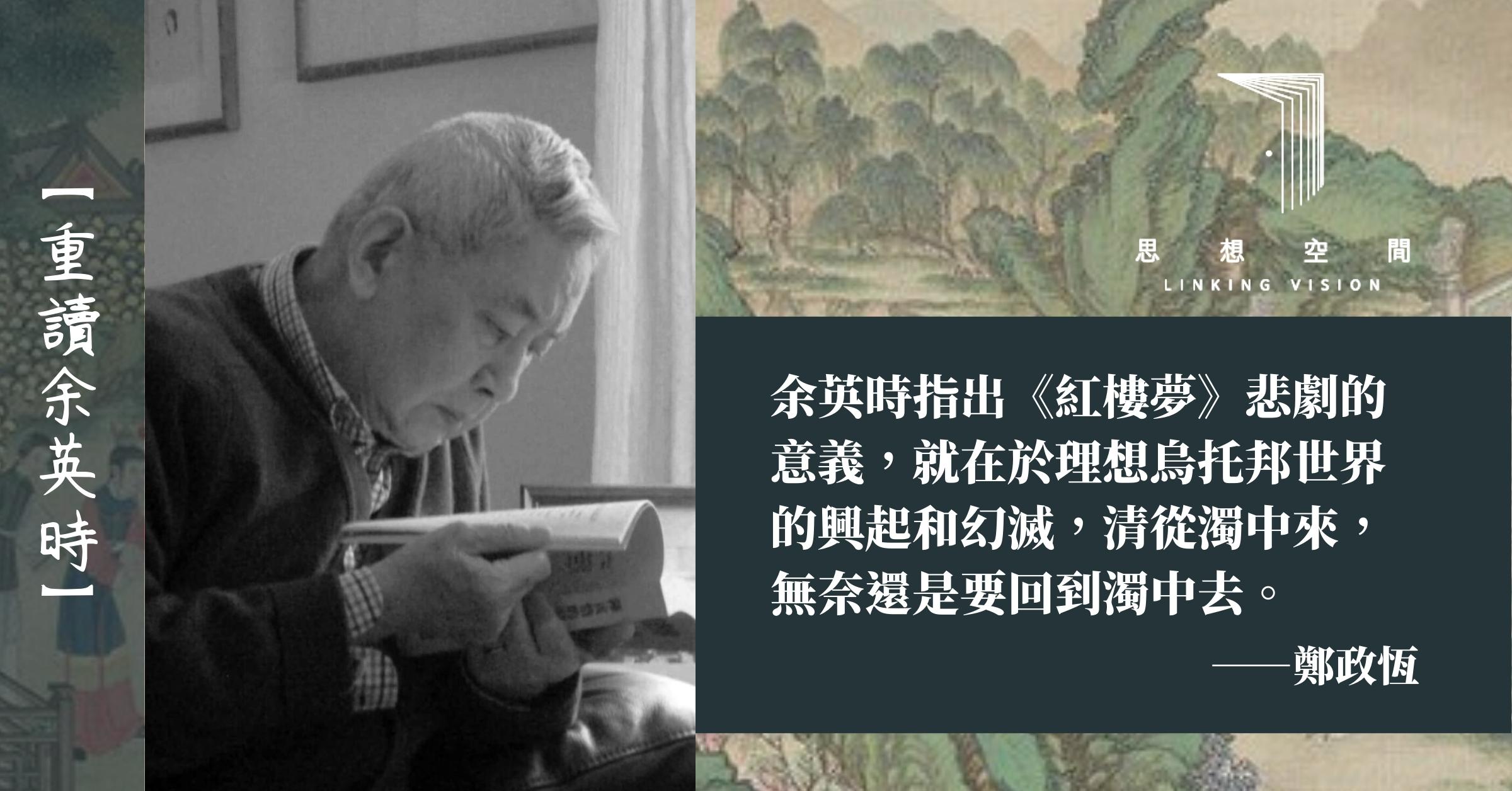

余英時在香港,發現香港中文大學是紅學氣氛十分濃厚的地方,他自己也受到感染。他喜歡《紅樓夢》,在宋淇的鼓勵之下,在香港中文大學十週年校慶講座,開講〈紅樓夢的兩個世界〉,提出「兩個世界說」,點出曹雪芹在《紅樓夢》中創造了「烏托邦的世界」和「現實的世界」,體現於大觀園的世界和大觀園以外的世界,以及清與濁、情與淫、假與真的對比,余英時把握了曹雪芹在小說創作上的中心意義,也指出《紅樓夢》悲劇的意義,就在於理想烏托邦世界的興起和幻滅,清從濁中來,無奈還是要回到濁中去。

《紅樓夢》與紅學,對余英時有相當吸引力。余英時在《紅樓夢的兩個世界》自序說,這三篇文章寫成,已不再打算寫紅學文字了。但他離開香港後,還繼續寫關於《紅樓夢》的文章,包括了〈眼前無路想回頭——再論紅樓夢的兩個世界兼答趙岡兄〉、〈敦敏、敦誠與曹雪芹的文字因緣〉、〈曹雪芹的「漢族認同感」補論〉、〈「懋齋詩鈔」中有關曹雪芹生平的兩首詩考釋〉、〈江寧織造曹家檔案中的「西花園」考〉、〈曹雪芹的反傳統思想〉,以上六篇文章,加上原來三篇文章,合成《紅樓夢的兩個世界》。

寫與不寫,是對立,不寫又寫,是矛盾。余英時喜歡《紅樓夢》,但不見得入迷,相比宋淇,余英時亞並沒有從文學角度高度評價《紅樓夢》。當然,文學評價定位,牽涉到複雜的文學歷史和標準問題。

余英時似乎喜歡金庸小說《射雕英雄傳》,不下於《紅樓夢》。可是,余英時沒有投入金學的研究。

胡適在1960年11月24日與高陽書,胡適寫道:「我常說,《紅樓夢》在想見地上比不上《儒林外史》,在文學技術上比不上《海上花》(韓子雲),也比不上《儒林外史》,──也可以說,還比不上《老殘遊記》。」胡適對《紅樓夢》的評價只是一般。《余英時談話錄》中記下了這一番話:「我對《紅樓夢》只是發現一個問題,解決了就完了,我並不是對這部小說迷得不得了。」回頭看《余英時談話錄》同是香港一章,余英時似乎喜歡金庸小說《射雕英雄傳》,不下於《紅樓夢》。可是,余英時沒有投入金學的研究。

胡適與余英時不約而同,沒有特別高度讚賞一部文學作品,卻寫了不少關於這部文學作品的評論文章。不厚愛《紅樓夢》,卻成為了紅學家,甚至乎,他們帶動了典範轉移(Paradigm shift),扭轉了這門學科的發展方向。胡適開啟了考證派新紅學,余英時就在香港帶動起紅學革命,從文學評論角度批評《紅樓夢》,還文學以文學,還小說以小說。

1981年9月1日,余英時為《紅樓夢的兩個世界》寫增訂版序,也替註34和41加上新的按語。註34補誌和增訂版序,以及《余英時談話錄》,都提到紅學家俞平伯。

1978年10至11月,余英時以美國「漢代研究代表團」團長身份訪華,訪問的總結報告、每日活動與討論日記等,收於《十字路口的中國史學》(Chinese History at the Crossroads)一書。

《十字路口的中國史學》沒有提及會晤俞平伯(以及錢鍾書)一事,這似乎是代表團特別安排的活動,但從《紅樓夢的兩個世界》及《余英時談話錄》中的文字,可知對話內容一二,包括余英時知道俞平伯喜歡他的書,都放在枕頭底下,又知道俞平伯肯定文學考證之路。俞平伯說:「他自一九二○年代以後便不相信《紅樓夢》是曹雪芹的自傳了。」俞平伯對「自傳說」的否定,早於李希凡和藍翎的批判文章。

余英時能得見紅學家俞平伯,了解到考證派主將俞平伯,早就背離了胡適的「自傳說」,是對考證派的重重一擊。另一方面,余英時為紅學革命追溯元祖,文學觀點的《紅樓夢》研究,先有王國維的〈紅樓夢評論〉,繼而有俞平伯的《讀紅樓夢隨筆》,俞平伯在當中提出了《紅樓夢》的大觀園有三種因素,包括回憶、理想與現實。可是,俞平伯在被批判之中,沒有了進一步發展小說藝術研究的空間,最終,紅學革命在香港應運而生。

余英時是新亞書院第一屆畢業生,在情與在理有矛盾,難以得兼,但香港中文大學需要發展,新亞書院的「理想世界」,無可奈何要歸於香港中文大學的「現實世界」。

1980年,美國威斯康辛大學召開「國際紅樓夢研討會」,余英時在席上寫了〈《紅樓夢》七絕〉,詩作已收於《余英時詩存》:

重撫殘篇說大荒,雅音一曲聽埋香。終憐木石姻緣盡,任是無情也斷腸。

研討會中,余英時提交的收論文是〈曹雪芹的反傳統思想〉,這是《紅樓夢的兩個世界》(增訂再版)的壓卷之作,也是余英時在紅學研究上的句點,更是「文字收功日,全球革命潮」,紅學革命已一步步取得顯著成果了。詩與文,都點出了「情」。

〈曹雪芹的反傳統思想〉從社會背景和思想來源,看曹雪芹如何背逆傳統。文中提及,曹雪芹在《紅樓夢》中,暴露了八旗世家禮法的醜惡,而曹雪芹在內涵上受阮籍和莊子的思想精神影響。文末,余英時提及曹雪芹和戴震生於同一個時代,也同樣是反傳統,立足於「情」,曹雪芹反乎「禮」,戴震攻乎「理」。

〈曹雪芹的反傳統思想〉提到曹雪芹和戴震,令人想到余英時在香港中文大學兩年間,主要的學術成果,包括了《紅樓夢的兩個世界》中最重要的論文,還有《論戴震與章學誠:清代中期學術思想史研究》。

回頭看來,余英時何嘗不是活在兩個世界之中?

紅樓夢的兩個世界是「理想的世界」和「現實的世界」,而《論戴震與章學誠》牽涉宋明理學「尊德性」轉入清儒「道問學」的內在理路。

余英時在《論戴震與章學誠》的自序中,提及白天的學校行政的工作,以及晚上學問著述的工作。他當時確實面對嚴峻的矛盾,主要就是香港中文大學改制,中央統一,新亞書院在獨立自主方面,難免受到削弱。余英時身在其中,首當其衝,面對新亞老人的責難。

余英時是新亞書院第一屆畢業生,在情與在理有矛盾,難以得兼,但香港中文大學需要發展,新亞書院的「理想世界」,無可奈何要歸於香港中文大學的「現實世界」。

幸與不幸。在香港中文大學兩年間,余英時發現了中文寫作之必要,自此以後,余英時活從英文世界回到中文世界,在華人公共世界中,他的影響力從此扶搖直上。這兩年對余英時一生也是至關重要。

延伸閱讀:

| 閱讀推薦 |

影評人、書評人。著有《字與光:文學改編電影談》、散文集《記憶散步》、詩集三本,編有《香港文學大系1950-1969:新詩卷二》、《沉默的回聲》、《金庸:從香港到世界》、《五○年代香港詩選》、《2011香港電影回顧》、《讀書有時》三集、《民國思潮那些年》四集等等。2013年獲得香港藝術發展獎年度最佳藝術家獎(藝術評論)。2015年參加美國愛荷華大學國際寫作計劃。現為香港電台《開卷樂》主持、《真論》總編輯、《聲韻詩刊》《方圓》編委、香港電影評論學會會長。

Be First to Comment