文/龍應台(作家)

編按:2022年6月24日,被譽為「律師的良心」的中國律師張思之與世長辭,享壽95歲。張思曾是1949年後新政權第一批法官,後轉行為第一代律師。其間歷經三反五反、反胡風、肅反等等政治運動,至「反右」運動中曾被打為「京城律師頭號右派」。1989年「六四」之後,張思之更曾為鮑彤、魏京生、王軍濤、高瑜等政治犯辯護。2016年,台灣作家龍應台曾在讀畢讀張思之先生的成長口述後,撰文敘寫這位良心律師在黑暗隧道中努力發出的光。(* 本文原刊金融時報FT中文網,經作者同意授權轉載。)

張思之同學

讀張思之先生一九四九年以前的成長口述,我這個民國的女兒基本上覺得他就是我同學,早幾年畢業而已。

他的小學科目內容,和我所受教的一模一樣。「國文、算數、常識之外,還有音樂、體育、美術。公民課肯定也有。」他的老師帶他上勞作課,會「就地取材,因地制宜,刻竹子最多」;我的勞作課老師教我們從叢林裡砍下藤條手編菜籃。他的童子軍老師會帶他看星空,認識北斗;我的童軍老師教我們在野地露營,結繩求生。

思之同學做值日生時,大清早就到校掃地、擦桌椅。我們當值日生時,大清早到校掃地、擦桌椅,還要把黑板邊的粉筆一支一支撿起來清理收拾。思之同學要描紅,我們也有書法課,描紅之外,寫作文、周記,甚至寫壁報,都得用毛筆。思之同學在小學、中學裡學到的「長恨歌」、「琵琶行」、「祭妹文」、「左傳 · 莊公十年」和唐詩宋詞的種種,是在臺灣長大的我們好幾代人的基本底色。

張思之同學學英文用的是林語堂的《漢英詞典》,二十五年之後,我用的是梁實秋和張方傑主編的《英漢詞典》——張方傑正巧是張思之在綿陽國立六中的同班同學。張思之同學在數學課裡學「雞兔同籠」,是的,聽起來簡直就像我們是同班。數學他不及格,我也幾乎從來沒及格過。張思之學長讀蔣介石在一九四三年三月出版的《中國之命運》,我也被規定讀過,這不意外,意外的是他竟也讀了無名氏一九四五年的愛情小說《塔裡的女人》。

張思之同學會唱「黎明即起,灑掃庭除,要內外整潔;一粥一飯,當思來處不易;半絲半縷,恒念物力維艱」, 我大吃一驚。這幾句《朱子治家格言》正是我從小痛恨的格言,因為父親每天清晨天未亮就會在房門口大聲吆喝這兩句——他覺得「唯楚有才,於斯為盛」,站在那兒就代表了五千年中國文化。想多睡一會兒時,真的恨死了朱柏廬。

這首沉重的、內斂的、古典的愛情之歌,從一九四三年他的十六歲,到一九六八年我的十六歲,從大江大海的這一岸到那一岸,在時光的流蕩漂洗中不曾褪色。

張思之的小學音樂教室裡有風琴,我的也有。小學老師在簡樸的教室裡踏著風琴教我唱的歌,譬如李叔同作詞的「送別」和「憶兒時」,思之同學想必也會。他說會唱、而且至今記得的歌,我也都會。十六歲的他在一九四三年報名遠征軍,培訓半年後娃娃兵出征時,成都市民唱一首歌送學生上征途,叫做「驪歌」,是臺灣好幾代人小學畢業典禮時必唱的歌:

驪歌初動 離情轆轆 驚惜韶光匆促

毋忘所訓 謹遵所囑 從今知行彌篤

更願諸君 矢勤矢勇 指戈長白山麓

去矣男兒 切莫踟躇 矢志復興民族

懷昔敘首 朝夕同堂 親愛兮未能忘

今朝隔別 天各一方 山高兮水又長

依稀往事 費煞思量 一思兮一心傷

前途茫茫 何時相見 相見兮在何方

張思之說 「唱到『指戈長白山麓』,似乎都不禁動情,人人意氣風發,熱血沸騰… 現在低聲吟唱,亢奮不減,激情依舊。」 我猜想那歌曲所揚起的光中塵埃,其實是少年時「那山、那水、那人」的種種純真情懷,而純真情懷如大河源頭的松間初泉,奔騰出山無法回頭。

他昏睡著越過了驚險萬分、幾千里路都是墜機殘骸的駝峰,到了印度汀江,看見「茶園漫天的流螢飛舞」,想起「空中飛著流螢……」的「夜半歌聲」。 我唱「空中飛著流螢」也是十六歲。《夜半歌聲》電影改編自法國作家加斯東 · 勒魯的知名小說《歌劇魅影》,是中國電影史上第一步真實意義的恐怖片。一九三七年在上海金城大戲院上映時,為了宣傳,新華影業在南京路掛上了一張殭屍海報,當時的小報說嚇死了一個小女孩,影院因此特地禁止六歲以下的孩子入場,但是電影就更轟動了。主題曲「夜半歌聲」是田漢、冼星海在一九三六年的創作。

很多年來我一直不明白的是,大凡一九四九年後留在「匪區」的創作者作品在臺灣都是禁唱、禁讀、禁看的,譬如魯迅的文章我要到一九八零年代才第一次讀到;為什麼這首重量級創作者田漢和洗星海的作品竟然可以廣為流傳?沒有答案,但是讀了張思之同學的回憶錄,至少知道了,原來這首沉重的、內斂的、古典的愛情之歌,從一九四三年他的十六歲,到一九六八年我的十六歲,從大江大海的這一岸到那一岸,在時光的流蕩漂洗中不曾褪色。

年少的張思之,懵懂魯直,不免「愧對」了含情脈脈的紅顏。因為曾經愧對,所以至今惦念。「暮年懷舊,想到她,會記起那首歌:『……我難忘你哀怨的眼睛,我知道你那沉默的情意……』」

那是陳歌辛的曲,現代派詩人戴望舒的詞,一九三八年電影《初戀》的主題曲。在我七十年代的大學校園裡,不知道有多少大學生把歌詞親筆書寫,裝上信封、貼上郵票,臉紅心跳地寄給一個不敢抬眼表白的對方。對有些理工科的大學生而言,這支歌就是他一生接觸到的第一首現代詩:

初戀女

我走遍漫漫的天涯路 我望斷遙遠的雲和樹

多少的往事堪重數 妳呀妳在何處

我難忘妳哀怨的眼睛 我知道妳那 沉默的情意

妳牽引我到一個夢中 我卻在別個夢中忘記妳

啊…我的夢和遺忘的人 啊…受我最初祝福的人

終日我灌溉著薔薇 卻讓幽蘭枯萎

重新展讀張思之的回憶錄,我查找了兩個人,一個是我的初中老師,一個是思之學長的戰時長官。張思之以無限的深情敘述那些從東北流亡到川地的老師,使我突然想起一個人,遺忘已久遊絲般的記憶突然來襲,不禁掩卷怔然。

山東來的金效魯,在苗栗鄉下的學校教初二的我中國歷史。課堂上講到我們聽不懂的一九四九內戰,他激動地說起自己所親身參與的戰役,「五百個戰友都死了!」他哽咽,然後就泣不成聲。一個大家尊敬的老師,竟然放聲大哭。教室那一刻疼惜又不知所措的安靜,至今記得。我看向窗外的遠山,正飄著細雨,一片灰濛濛,不知怎麼,我竟然能夠穿過透明冬粉似的雨絲辨識山坡上一隻黃牛趴在雨中。

一生漂泊,異鄉黃土,他過世時的唯一身份是「單身亡故榮民」。因為無親無故,死後存款不明去向。

金效魯老師——你還在嗎?

放下書,馬上搜尋。「普通人」大概不會有任何資訊,但是我竟然找到一條關於他的訊息,也只有那麼一條,是監察院二零零一年的公報,糾正縣榮民服務處的公務員未依照「單身亡故榮民喪葬善後」辦法處理亡故榮民的遺產,以至於金效魯等人之存款未能核實處置,產生弊端。

當年在教室裡痛哭失聲的金老師,原來已經在二零零一年過世。一生漂泊,異鄉黃土,他過世時的唯一身份是「單身亡故榮民」。因為無親無故,死後存款不明去向。

第二個掩卷查找的人,是張思之加入遠征軍後的第一個長官,三連連長,中央軍校第十四期畢業生,苑毓豐。特務連小兵張思之記憶中的他「非常精幹,喊口令明晰清爽,邁正步威武雄壯,實彈打靶命中率很高」,是國民政府特地挑選來訓練遠征軍新兵的「精華」。將近九十歲的張思之說,「苑毓豐對我們很好,也很嚴,現在應當九十多歲了,不知道人在何處。黃埔軍校同學錄應能查到,日後再去臺灣要查一查,但願還能重逢。」

我查到黃埔軍校十四期的同學錄,有苑的名字,可是沒有任何資訊告訴你他的後來。倒是查到木柵的政治大學校園裡,有一個紀念碑,叫做「精神堡壘」,不經意寫到苑毓豐的名字。

一九四九年十二月初,當劉伯承、鄧小平的二野和賀龍的一野所組成的第十八兵團逼近成都時,成都陸軍官校內還有很多在學的軍校學生,其中包括兩百五十多名國立政治大學自願從軍的學生。苑毓豐是軍校的隊職官,與李邦藩將軍率領學生浴血突圍到大邑,被包圍彈盡援絕而陣亡,時間是一九四九年十二月二十日。

但是政治大學的紀念碑所致敬的對象不是他,而是在那場突圍戰役中犧牲了的本校學生。苑毓豐的名字,只是順便提及。

一九四四年新兵張思之所敬佩的苑連長,沒有死在印度的抗日戰場上,卻死在自己的土地上。遼寧本溪人苑毓豐帶著學生突圍而陣亡的時候,大概就是年輕審判員張思之在一個嶄新的中國被調到「審判委員會」從「跟大夥一塊吃大灶變成同少數人吃中灶」的時候。

律師張思之的經歷敘述,每一個轉身都讓你聽見暗巷裡掐住的呻吟,每一次閉眼都讓你看見血淋淋的侵犯,使你成為良心的囚徒……

張思之律師

一九四九年之後,律師張思之所辦過的案件,我這個在民國遺緒中成長的境外人讀來驚心動魄;夜裡翻卷,覺得寒氣逼人。這不僅止於當他在談「兩案」時所揭露的體制內在骨架,也不僅止於他在有所覺醒之後對於盡律師責任一次又一次的飛蛾撲火,更在於他滄桑識透之後,如何手持歷史的手術刀,拿自己當標本進行解剖。

如果我的靈魂不潔淨,如果我的軀體不美麗,那麼至少一把春秋手術刀可以告訴你這一切是為什麼。

他所辯護的案子,幾乎都是失敗的。每一個案子的失敗原因,都是令「正常」社會裡的「正常」人覺得匪夷所思的原因。每一個案子的陳述,都像卡夫卡和卡繆的荒誕、扭曲變形、超現實小說。差別在於,卡夫卡和卡繆的小說,再怎麼沉重,你的靈魂是可以下課的,下了課就去看場電影、喝杯咖啡,說個笑話,不妨清狂;律師張思之的經歷敘述,每一個轉身都讓你聽見暗巷裡掐住的呻吟,每一次閉眼都讓你看見血淋淋的侵犯,使你成為良心的囚徒——因為他邀請你一起看見了他所看見的,你就跟他一起進入了一個囚室,一個上了鐵索、沒有鑰匙的囚室。

在這個囚室裡深深讓我困惑的是,文明的進和退,究竟有沒有邏輯?

張思之出生在一九二七年。《中國救荒史》統計一九二零到一九三六年之間,自然災害總共有七十七次,水災、旱災、蝗災、疫病等等,而往往一年之中又可能有多種災害同時併發,十六年中保守估計死亡的災民大概高達一千八百多萬人。連年戰爭,更使得很多地方十室九空。在沈從文的筆下,由於軍閥的南北征戰蹂躪,幾乎沒有一個農村不是人頭落地、血流成河的。災荒加戰爭,張思之的出生時代背景就是甘肅省政府主席劉郁芬一九二九年三月一日向南京國民政府發出的電報所描述:「甘肅各地,連年天災兵禍,田廬毀沒,村落焚毀,樹皮草根,俱已食盡。人相爭食,死亡枕藉; 山羊野鼠,均已啖罄,既乏籽種,又缺耕牛,廢時不遑,失時誰計? 雖有活壤,終成石田,似此情勢,將坐談春耕,無望秋收。災民流離失所,無家可歸者,在百萬以上,哀此邊民,甯不同歸於盡!」

在饑荒和戰亂中,你說,文明哪裡有條件往前走呢?可是文明的進程卻偏偏沒有停過。

張思之是四個月大的嬰兒時,一九二八年三月,國民政府公佈了《刑法》共三百八十七條,同年九月一日施行。七月份公佈了《刑事訴訟法》全文五百一十三條,明確制定了規範:被告人的訊問和羈押程式、檢警的扣押和搜索許可權、一審、上訴、抗告以及非常上訴的權利保障等等。當然沒有現代版本的完善,但是試圖在國家權力和人民權利之間設置一個清晰界限的努力,歷歷在目。

一九二八年版本的《刑法》中第一零三條就是「內亂罪」,進入一九三五年的版本變成了著名的第一百條:「意圖破壞國體、竊據國土或以非法之方法變更國憲、顛覆政府,而著手實行者,處七年以上有期徒刑;首謀者,處無期徒刑。前項之預備犯,處六月以上五年以下有期徒刑。」在國民黨長達三十八年的戒嚴時期,對於思想犯基本上都是以此條入人於罪的。一直到一九九二年,經過多少人的抗議示威絕食,刑法一百條才終於修訂,在「著手實行者」前面加上六個字:「以強暴或脅迫」,也就是說,一百條修訂以後,政府就不能夠再以言論入罪。爭取到這六個字入法,花了六十五年。

張思之一歲半的時候,一九二九年五月,《民法》全文一百五十二條已經制定公佈,同年十月十日施行。張思之律師滿三周歲的時候,一九三零年十二月,民事訴訟法共五百三十四條公佈,針對人民的權利界定了訴訟程式,包括當事人書狀、送達、言辭辯論之準備、人證書證之勘驗、上訴審的程式,以及抗告程式等等。

令人瞠目結舌的是,在思之律師出生的時候就已經落入白紙黑字的人的基本權利,如何到他成年、到他壯年、到他老年,卻仿佛什麼都沒發生過?

甚至在張思之出生前十五年,已經有被人認為很不進步的《中華民國臨時約法》,一九一二年三月公佈。可是再不進步,它也有這樣的條文:

中華民國臨時約法

第六條 人民得享有左列各項之自由權。

一 人民之身體非依法律,不得逮捕、拘禁、審問、處罰。

二 人民之家宅非依法律不得侵入或搜索。

三 人民有保有財產及營業之自由。

四 人民有言論、著作、刊行及集會結社之自由。

五 人民有書信秘密之自由。

六 人民有居住遷徙之自由。

第七條 人民有請願於議會之權。

第八條 人民有陳訴於行政官署之權。

第九條 人民有訴訟於法院受其審判之權。

第十條 人民對於官吏違法損害權利之行為,有陳訴於平政院之權。

一九三六年張思之九歲的時候,出現了《五五憲草》,很多人極不滿意,但是它也有這幾條:

第九條 人民有身體之自由,非依法律不得逮捕拘禁審問或處罰。人民因犯罪嫌疑被逮捕拘禁者,其執行機關,應即將逮捕拘禁原因,告知本人及其親屬,並至遲於二十四小時內,移送於該管法院審問,本人或他人亦得聲請該管法院於二十四小時內,向執行機關提審。 法院對於前項聲請不得拒絕,執行機關對於法院之提審,亦不得拒絕。

第 十 條 人民除現役軍人外,不受軍事裁判。

第十一條 人民有居住之自由,其居住處所,非依法律不得侵入搜索或封錮。

第十二條 人民有遷徙之自由,非依法律不得限制之。

第十三條 人民有言論著作及出版之自由,非依法律不得限制之。

第十四條 人民有祕密通訊之自由,非依法律不得限制之。

第十五條 人民有信仰宗教之自由,非依法律不得限制之。

第十六條 人民有集會結社之自由,非依法律不得限制之。

抗戰勝利的一九四五年八月,十八歲歲的張思之在重慶,親身經歷了萬眾歡騰、普天同慶的歷史時刻。蔣介石在九月四日發表了「抗戰勝利告全國同胞書」,首先宣佈賦稅和兵役的減免,緊接著談的竟然就是立憲的迫切:

至於保障人民自由問題,國民政府除已切實施行人身自由保障法以外,且已決定剋期取消新聞檢查制度,使人民有言論的自由;並將制定公佈政治結社法,使人民有結社的自由。務使各政黨皆有共同的軌轍和合法的地位。如此,民主政治始能追溯英美以樹立五權憲法的典型。總之,我們要實現民主政治,應以法治為憲政的基礎,以憲政為民權的保障。

張思之十九歲的時候,《政協憲草》成為國民政府擬定憲法的真正草案,裡面有這樣明確的文字:

人民身體之自由,應予保障,除現行犯外,非經司法或員警機關依合法手續,不得逮捕拘禁審問處罰。不依合法手續之逮捕拘禁審問處罰得拒絕之。

人民因犯罪嫌疑被逮捕拘禁時,其逮捕拘禁機關應以逮捕拘禁原因,告知本人,及其親屬,並至遲於二十四小時內移送該管法院審問,本人或他人亦得聲請該管法院於二十四小時內向逮捕拘禁之機關提審。

法院對於前項聲請,不得拒絕,逮捕拘禁之機關,對於法院之提審亦不得拒絕。

人民遭受任何機關非法逮捕拘禁時,其本人或他人得向法院聲請追究,法院不得拒絕,並應於二十四小時內開始追究依法處理。

當年輕的張思之到北京讀朝陽大學的時候,國民大會在南京通過了中華民國憲法共一百七十五條,一九四七年十二月二十五日施行。在臺灣受教育的我,十二月二十五日從來就不是什麼耶誕節,而是「行憲紀念日」。

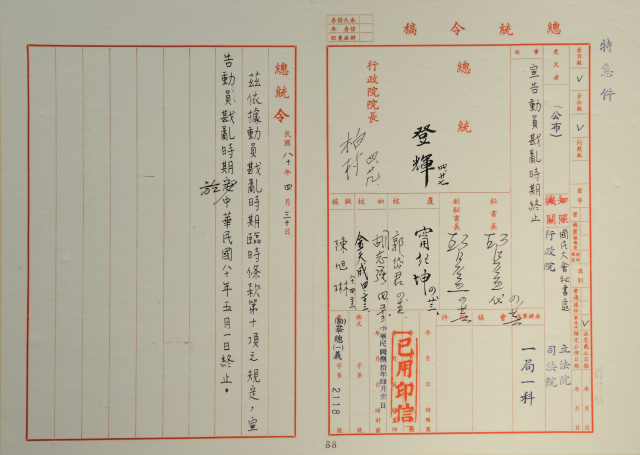

可是行憲的腳步還沒有邁開,內戰全面爆發,從一九一二年就開始在災難中匍匐前進的憲法追求,一九四八年又被《動員戡亂時期臨時條款》鎖上了喉嚨,一直到一九九一。從一九一二年的《臨時約法》到一九九一年《動員戡亂時期臨時條款》廢止的還政於民,民國匍匐前進總共七十九年。

張思之律師帶我進入囚室,我囚室中的困惑是:為什麼在滿地荊棘中文明不管怎麼卑微還是往光走去,但是數十年後在張思之律師所進出的法庭和監獄裡,在他所埋首觸摸的卷宗、訴狀和判決書上,我卻覺得只看見血跡、淚痕,看不見光?文明難道可以不斷地從零開始?

夜是暗的,可是一直有「茶園漫天的流螢飛舞」;隧道是黑的,可是人的眼睛,尤其是適應了黑暗之後,再黑也看得清對方和自己。

張思之先生別名西西

我是錯了,怎麼可能沒有光。

夜是暗的,可是一直有「茶園漫天的流螢飛舞」;隧道是黑的,可是人的眼睛,尤其是適應了黑暗之後,再黑也看得清對方和自己。目光如炬、前仆後繼的努力,不絕如縷,只不過今天萬般艱辛的前進,要由將來的人去說。一九二七年生於荊棘的張思之同學,到了九十歲還可以低唱「初戀女」,也能高舉春秋筆刀,而且屢敗屢戰,我因此發現他其實可以有個別名叫西西,與經年在穹蒼打工的西西弗斯相濡以沫。今天那麼多「身與時舛,志共道申」的同道為九十歲的張思之同學、張思之律師、西西先生慶生,相信西西先生會發現,從一九二七到二零一七這條中國的路,雖然辛酸,但是前後聲氣相通,心意綿綿,有人間溫暖。

至於歷史終究有沒有說「對不起」的這一天,我只能說,我永遠記得在柏林圍牆崩塌時,東柏林市民如何在廣場上團團圍住那個每天定時出現在電視上正義凜然的新聞主播。主播臉色灰敗,不停地鞠躬,嘴裡只有一句話:「對不起,對不起,對不起……」

二零一六年十月十日,台北

延伸閱讀:

專訪張思之:中國律師的獨立精神和自由思想

章詒和:成也不須矜,敗也不須爭——「律師的良心」張思之

魏簡:從長平到韓寒,看民間知識分子如何回應民族主義狂潮

臺灣作家、文學學者。畢業於國立成功大學外文系,獲美國堪薩斯州立大學英美文學博士學位。曾任臺北市政府首任文化局局長和文化部首任部長,著作有《野火集》、《大江大海一九四九》、《親愛的安德烈》、《走路:獨處的實踐》等。

Be First to Comment