香港人,1991年出生,香港中文大學宗教研究學士及哲學碩士,香港大學中國研究博士。現任費薩爾國王學術及伊斯蘭研究中心研究員,曾任訪問學人於中央研究院,並參與歐洲、海灣地區及東亞不同學術會議。現職沙特阿拉伯王國費薩爾國王學術與伊斯蘭研究中心研究員及香港中文大學伊斯蘭文化研究中心博士後研究員。主要研究領域為自17世紀以來東亞少數群體的研究,尤集中於小眾的宗教團體與政府及與主流社會的關係,主要包括中國的穆斯林及基督徒與香港的少數族裔社群。

文/孔德維(費薩爾國王學術及伊斯蘭研究中心研究員)

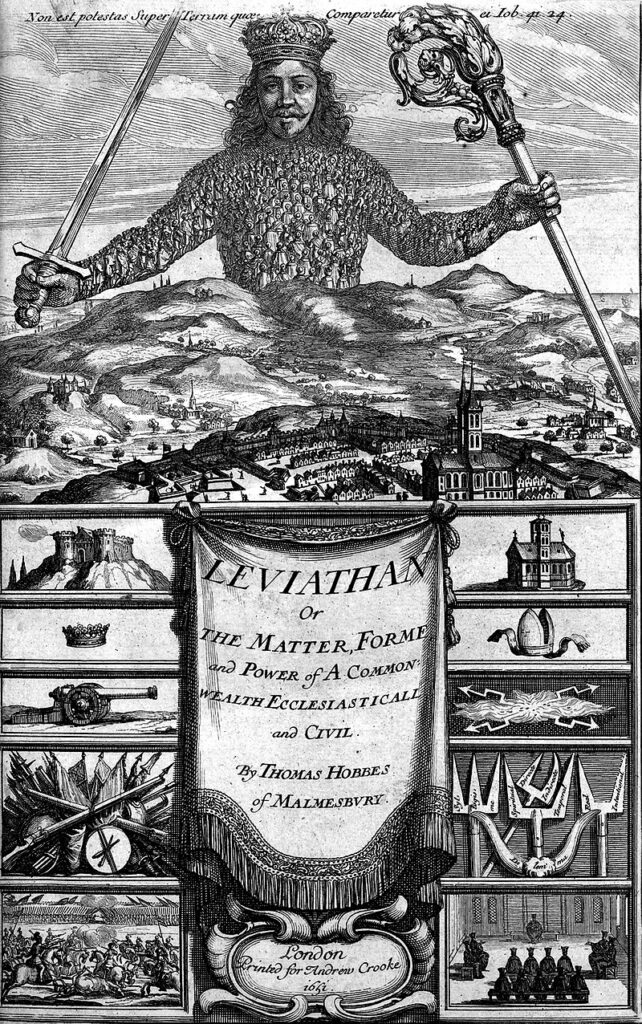

近東神話的海怪利維坦(Leviathan),自霍布斯(Thomas Hobbes,1588-1679)在1651年出版同名政治學作品後,由宗教領域進入了政治學人的世界。然而,利維坦在《希伯來聖經》中亦被視為視為埃及(Egypt)政權的象徵。 為何在芸芸眾多的怪物中,利維坦不斷會被視為與政權相關呢?當中最主要的原因,很可能是因為利維坦以體積龐大著稱。

無論我們將「國家」(state)稱呼為「利維坦」或是「國家機器」,這種擁有集中與重新分配資源與強制推行秩序的政治實體(political entity)都被想像為在人類社會最為舉足輕重的角色之一(在很多案例中,幾乎沒有「之一」)。利維坦的一個翻身,可能帶來「下面」的巨浪滔天。「重楚王好細腰,宮中多餓死」,宮女禁食不是楚靈王(?-前529年)的旨意,而是對宮女自身對權力的回應。 這是傅柯(Michel Foucault,1926-1984)式「權力」的呈現。

在霍布斯筆下的利維坦固然是龐然的巨獸,但即使是霍氏也不認為生活在利維坦以下的庶民就是單單因為恐懼而完全順從巨獸的齒輪。

從權利的毛細管,到生活在利維坦以下的庶民

王汎森擴充了傅柯的權力觀念後,以「權力的毛細管作用」的比喻討論大清帝國的政治壓力與其造成的「氛圍」,並指出在利維坦治下的個體不單在「大的」、「公開的」場面的受到影響,而是在「微小的」、「隱密的」、「日常生活空間中的」處境促成個體作出積極或消極的回應(如以自我審查規避文字獄)。「政治」、「道德」、「權力」由是像「水分子的毛細管作用一般,滲入日常生活中每一個可能的角落,並發揮意想不到的影響。」

在對清代知識人「自我壓抑」現象的討論中,王汎森進一步引用了謝爾杜(Michel de Certeau,1925-1986)的論述,指出權力下層對「政策」的回應往往有其「主動性」及「對策性」,受統治的個體可能與利維坦同床異夢、陽奉陰違,但同時亦有可能無限地擴大「政策」的效力。王汎森最後總結,認為「這些(被統治個體)的『對策』原是為了避禍,但卻使權力透過毛細管作用滲透到各處,使得上方的政策達到了原先想像不到的廣度與深度。」

如果說單單針對知識人的文字審查已在歷史上引起一連串的蝴蝶效應,大明帝國不惜違悖南中國沿海居民數百年來的自然生態,為了使朝貢貿易得以壟斷海上貿易、維繫政權不受海上力量挑戰而做出的努力,更可被視為利維坦的奮力爭扎,為當地社會留下影響及於數百年的軒然大波。

《被統治的藝術:中華帝國晚期的日常政治》(下稱《被統治的藝術》)一書所探討的,正是在利維坦翻山倒海過後,華南沿海社會的樣貌。在霍布斯筆下的利維坦固然是龐然的巨獸,但即使是霍氏也不認為生活在利維坦以下的庶民就是單單因為恐懼而完全順從巨獸的齒輪。

《被統治的藝術》真正描繪的是名為「大明國」的利維坦留下的痕跡,與不同的被統治個體的反應。

利維坦之下,庶民如何試驗各種生存策略

11世紀的宋國知識人蘇東坡,描述人生與其所能留下的痕跡時,提出著名的「飛鴻(大雁)踏雪泥」的比喻:雁鳥在雪地上落下,牠的指爪痕跡自然留於其上;但當牠飛過後,偶然落下的指爪痕跡也就要消散無蹤,而雁鳥的去向也再無從知曉。 在今天的生物學家(或是觀鳥愛好者)眼中,這種充滿詩意的想像卻不一定準確。

國際生態保育聯盟國際鳥盟(BirdLife International)對鳥類研究和保育所收集的資料,就正是分別以雀鳥種類與生態環境作最主要的分類方式。 古生物學家更是利用岩石中的古生物遺體、遺物或生活痕跡以理解數百萬年前的古生物與其生活環境。對整個生態的研究,牽涉到古生物、植物之間的互動,也關係到古生物生存環境的地理特性等等。在某一場境中的古生物群生活習性往往會留下較「踏雪泥」更深的痕跡,讓後來的研究者得以循痕跡倒推古生物的種種特性。這也就是說,古生物學家不單需要研究古生物自身,還要圍繞著古生物探討其與不同動、植物,以至地理、氣候等因素等整體互動的過程。

面對龐然的利維坦,宋怡明同樣關懷了利維坦自身以外的不同角色及他們的能動性(agency)。更準確地說,《被統治的藝術》真正描繪的是名為「大明國」的利維坦留下的痕跡,與不同的被統治個體的反應。在14世紀,大明國金因國防之故,將南中國沿海的居民入海的權利一併剝奪。一夜之間,千百年以來的正當經濟活動忽爾變為非法,黑白全然顛倒。大明國3.2萬公里長的海岸線旁的居民,也同時需要為新成立的帝國安全負責,他們之中任何一個都在面對被「抽丁」或「籍選」而成為衛所成員的可能性;一旦被編派為「軍戶」,更是要子孫代代為軍。當大明國在14世紀鐵定「禁瀕海民不得私出海」及「定天下都司衞所」時,南中國沿岸庶民就要在帝國的政策之下,以數百年時間試驗出各種生存策略。

《被統治的藝術》首兩章,闡釋了14世紀以來的「軍戶」在由小型家庭演化為宗族的過程中,如何以不同的「合約協議」(contractual arrangement)優化(optimize)自身處境——按現實情況,如不宗族不同支派的人口數目、經濟比較優勢(comparative advantage)及服役意願,應對帝國的「勾軍」需求。他們具創意、並以不同文化修辭包裝的「合約」,令原本由政府無視現實情境而制定的劃一律令,也能與各地的社會現實更為貼近。

宋怡明在這裡的一個重要提醒是:這些軍戶內部的策略,不單單是消極地規避服役責任,也有聰明的軍戶、或當中的成員,善用衛所制度為自身謀取利益。在第三至六章中寫道,15至16世紀的軍戶更在家族以外、利用特殊身份突破帝國對民戶的限制,以特權階層的身份參與非法的經濟活動(如海上國際貿易)。

更為成熟的謀利方式,則是利用軍戶與民戶管理制度的差異作出制度套利(regulatory arbitrage),包括財權制度、賦稅制度、司法制度等等都曾被靈巧地詮釋過。在第一至六章中提及的謀利行為,都可以被理解為軍戶從律令與現實條件的差異、監管體制間的差異與受影響個體間的差異獲利。

15世紀以後,從制度與現實差異中謀利的策略已普遍而成熟。即使是帝國易代後,看似受利維坦擺佈的個體,仍然試圖以既有的政策維護自身的特權,這些被宋怡明稱為「餘音」的活動,在《被統治的藝術》的第七章中得到充分的闡釋。

14世紀以後存活下來的華人宗教,雖然有一定的共性,但其實「大一統」卻是不同地方社會營造出來的幻象。

無法被「大一統」幻象取代的地方傳統

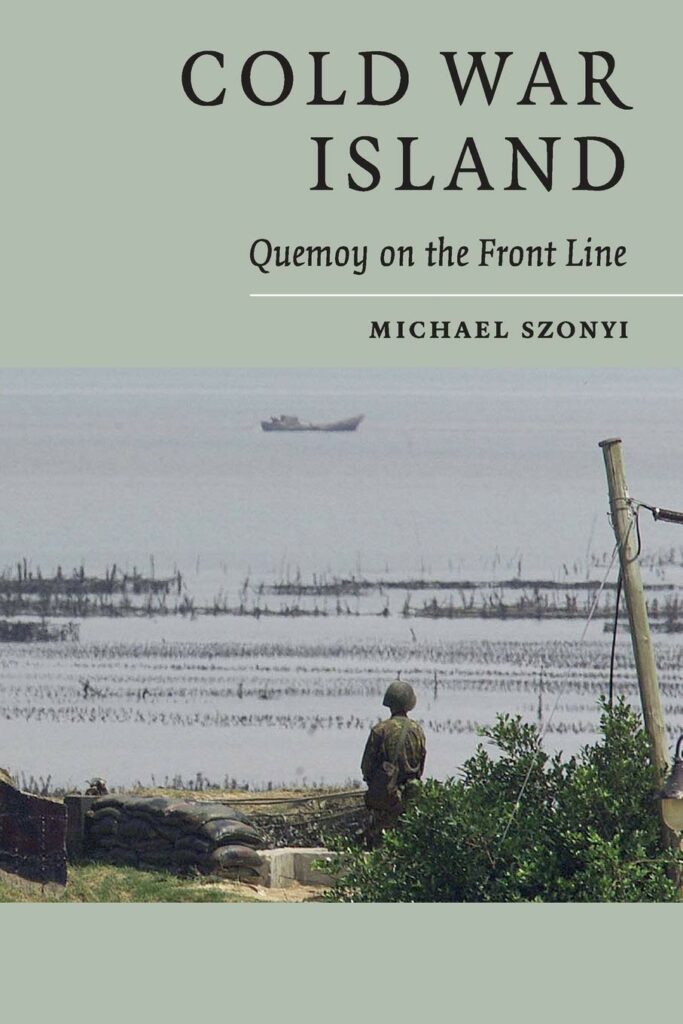

不少學者留意到,《被統治的藝術》延續了宋怡明在2008 年《Cold War Island: Quemoy on the Front Line》(下稱《前線島嶼》)的討論。該書介紹了有關冷戰時期的金門人在經濟、社會、宗教與身份認同等面向如何受到中國軍事挑戰、國民黨駐軍軍事化、現代性、地緣政治化(geo-politicization)、全球化等具不同層面因素影響。

從軍事屯駐制度思考不同在地持份者(stakeholder)的角色,《被統治的藝術》確然可被理解為《前線島嶼》的擴大研究,但宋怡明有關利維坦與被統治者互動的研究,其實與他在早年回應華琛(James L. Watson)在1980年代末期以來關於近世華人信仰與儀式「標準化」(standardization)的討論中更為密切。

華琛認為14世紀以來的兩個帝國政府,在政治一統的前題下致力於建構文化和「正統」(orthodoxy)的「大一統」,但一些學者卻認為「正統」建構和國家「標準化」並不能有效地取代地方傳統。由於地方傳統的菁英會在與國家的互動過程中,以不同的策略(如「偽正統行為(pseudo-orthoprax)」)維繫自身原有的「正統」,因此所謂「標準化」後的「文化大一統」,事實上並未有如華琛等學者所認為的成功推行。

宋怡明針對福州五帝信仰的討論,就是對上述議題的回應。這裡的「五帝」指「五瘟神」,一般以五尊獸頭神像呈現。雖然被國家列為「淫祀」,但所受的政治壓力卻在不同案例中有所差異。從信仰者的角度,「五帝」是載有地方歷史與認同的信仰,在地知識人(甚至較為寬容的地方官員)會有意識地將之「改造」為符合國家規範的「正祀」。因此宋怡明等學者認為,在14世紀以後存活下來的華人宗教,雖然有一定的共性,但其實「大一統」卻是不同地方社會營造出來的幻象。

歷史學者不應將「歷史捆綁在一個與實際生活沒有關係的系統下」,而是應該將不同的視角與經驗置於思考當中。 《被統治的藝術》顯然是這種治史態度的典範作品。

突破傳統研究法,重看統治與被統治

從研究方法的發展理解,宋怡明在處理宗教政策或軍事制度時,同樣強調研究者不能過分仰賴知識人、地方官員或是帝國中央政府的論述,而是需要結合被統治的個體所提供的視角,以免被利維坦所構成的宏大歷史敘事所蒙蔽。《被統治的藝術》以被統治的個體的視角出發,應用了大量不被國家檔案所收藏的「民間」史料,正是對這種困境的回應。

利維坦的區區一踏,較於大雁在雪泥上起舞三天,更能留下歷史的痕跡。而這道深刻的痕跡,會為被統治者帶來無數且持久的挑戰與機遇。被統治的個體對歷史痕跡的回應與利用,又會製造出新的場境,迫使後來的個體、甚至是新的利維坦來作出回應。因果關係環環相扣,起因卻可能是數百年前為了一個單一目的而作出的政策。

1993年諾貝爾經濟學獎得主道格拉斯 ‧ 諾思(Douglass C. North)以路徑依賴(Path dependence)說明:在固定條件下,個體的決策選擇往往受制於本人或他人過去的決策,形成了制度變動後不可預期的種種現象。這也可以說是對《被統治的藝術》中討論的「生態」的絕佳解釋。

如果讀者願意抽離本書所探討的東亞經驗,轉而思考「制度」與「個體」之間互為影響的行為,思考的方向很可能會延伸到諾思氏所關心的幾個問題:個體如何作出選擇?在何種條件下,理性假設才會有效?在不確定、模糊、具風險的場境中,個體又如何選擇?雖然宋怡明並未明言,但在《被統治的藝術》第一章中,宋氏已提出:早期軍戶已以商品交易的角度理解國家律令賦予的任務,並在其後各章詳細解說了軍戶不同的經濟策略與合約安排,我們或許可以假定作者參考了不少新制度經濟學的成果。

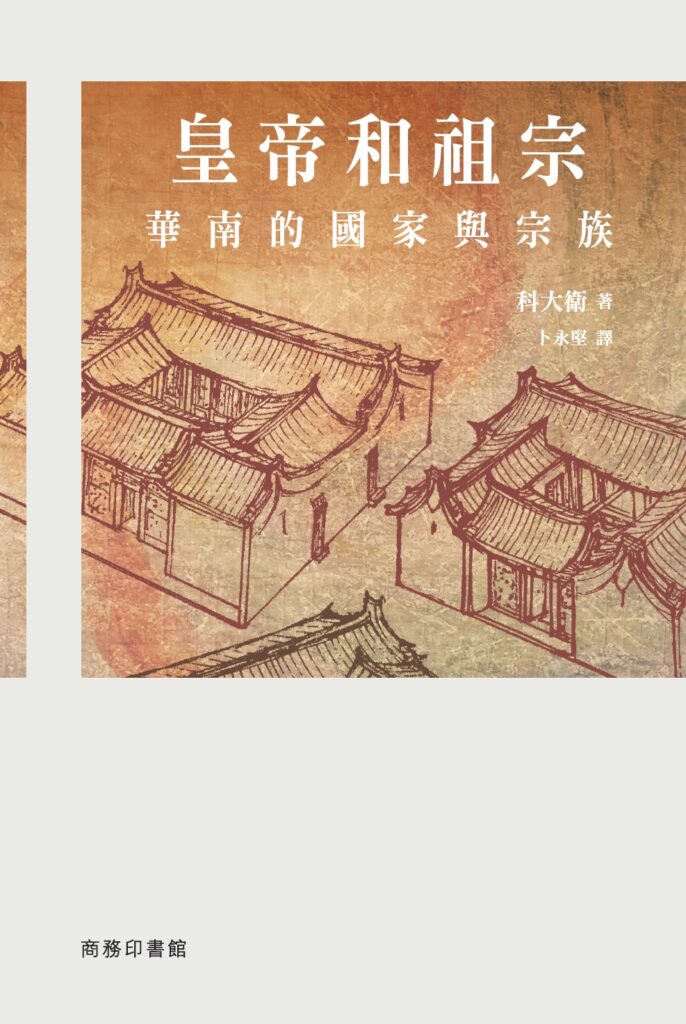

影響深遠的利維坦的單一行為(如推行政策)自然得到歷史學者更多關注,但整體生態系統的變遷卻是由不同個體共同回應而形成,研究者理所當然不能忽略。在《被統治的藝術》行文中,將受政策影響的個體視為經濟人(homo economicus),並在分析框架中將利維坦與受統治者的互動平等看待,突破了傳統大明帝國軍事政策研究的既有論述方式,即單單以帝國制度的建立與軍戶腐敗為主軸,重現了軍戶在「順從」與「叛逆」之間的種種「抽水」(註:取巧抽取利潤) 行為。宋怡明的業師科大衛曾提在《皇帝和祖宗:華南的國家與宗族》提及歷史學者不應將「歷史捆綁在一個與實際生活沒有關係的系統下」,而是應該將不同的視角與經驗置於思考當中。 《被統治的藝術》顯然是這種治史態度的典範作品。

(* 本文原題為〈踏雪泥的利維坦與「抽水」的經濟人:《被統治的藝術:中華帝國晚期的日常政治》書評〉,標題及小標題為編者擬。)

延伸閱讀:

| 閱讀推薦 |

香港人,1991年出生,香港中文大學宗教研究學士及哲學碩士,香港大學中國研究博士。現任費薩爾國王學術及伊斯蘭研究中心研究員,曾任訪問學人於中央研究院,並參與歐洲、海灣地區及東亞不同學術會議。現職沙特阿拉伯王國費薩爾國王學術與伊斯蘭研究中心研究員及香港中文大學伊斯蘭文化研究中心博士後研究員。主要研究領域為自17世紀以來東亞少數群體的研究,尤集中於小眾的宗教團體與政府及與主流社會的關係,主要包括中國的穆斯林及基督徒與香港的少數族裔社群。

Be First to Comment