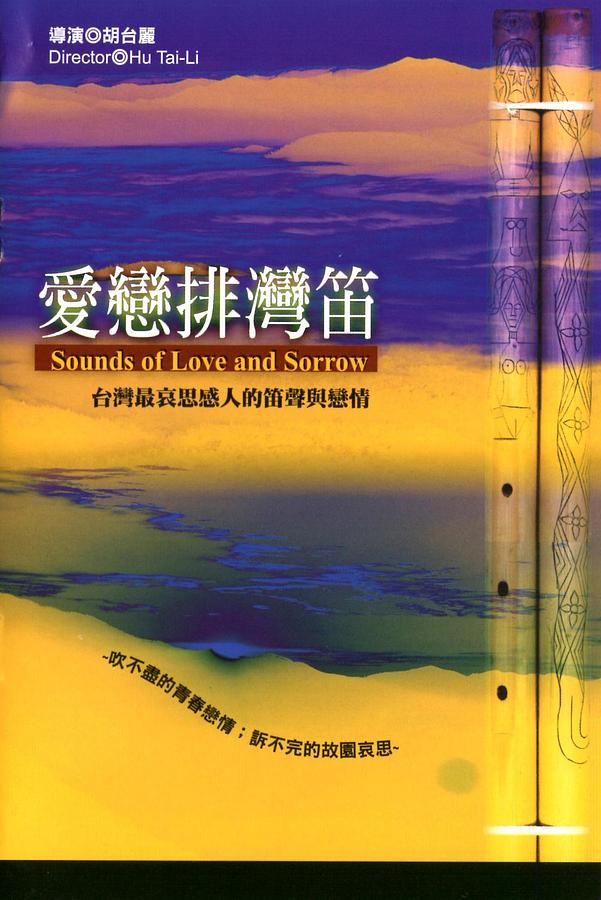

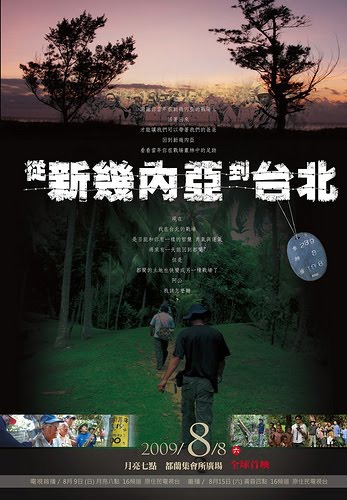

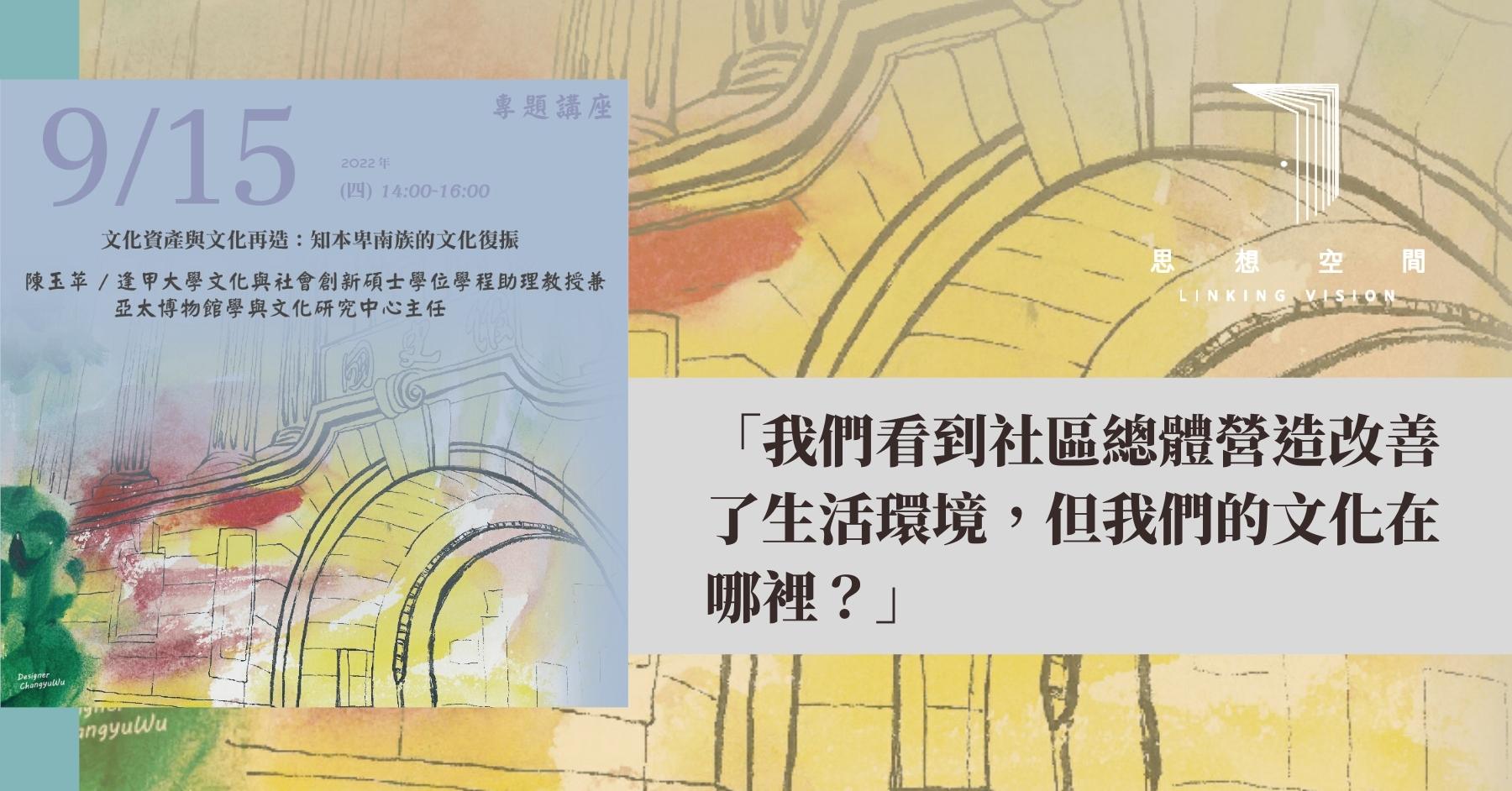

國立臺東大學南島文化研究博士班副教授,清華大學人類學研究所博士,民族誌影片工作者,曾任2011~2015台灣國際民族誌影展策展人、2017-2019影展總監 。曾獲美國人類學會東亞人類學會大衛普拉茲媒體獎,第三屆生命永續獎。紀錄片作品有《回來是土地肥沃的開始》(2001年)、《阿美嘻哈》(2005年)、《從新幾內亞到台北》(2009年)、《新大洪水》(2010年)、《高砂的翅膀》(2017年)、返潮彼時的生與死(2019)等。電影短片作品有《最靠近太陽的地方》、《有一條路》。著有《石堆中發芽的人類學家》(2009,玉山社出版)、《 從都蘭到新幾內亞 》(2011,玉山社出版)。

Be First to Comment