對於負笈北美的華語世界學子來說,能到古樸幽靜的普林斯頓拜訪余英時先生,無疑是一次足慰平生的學術與思想經歷,卻可遇而不可求。

自1950年代開始,余英時先生陸續出版中英著作近60本,論文400餘篇,堪稱著述等身。他的筆端上起春秋戰國,下迄清代中期,涉及社會史、文化史、思想史、政治史、中外關係史等。而站在現代世界背景下,如何詮釋中國傳統思想文化的現代價值,或曰「究天人之際,通古今之變」,正是余英時先生學術研究的核心問題。

與此同時,作為學者的余英時,也同樣非常看重自己的「知識分子」角色。在《歷史與思想》自序中,他曾援引美國史學家霍夫施塔特(Richard Hofstadter)的話說,知識分子必須具有超越一己利害得失的精神;他在自己所學所思的專門基礎上發展出一種對國家、社會、文化的時代關切感。這是一種近乎宗教信持的精神。

正是在這種信持之下,余英時先生成為當代華人世界中持續關注現實、堅持在公共領域發聲的知識分子。雖然他曾表示自己對政治只有「遙遠的興趣」,在具體論斷上亦不乏可評說之處,但獨立自由的精神、強烈的社會責任感、歷史與世界的眼光、以及融匯古今中外的知識背景,使得他成為華語學界的一個典範。

2006年,余英時先生獲得美國國會圖書館頒發的具有「人文諾貝爾獎」之美譽的「克魯格人文與社會科學終身成就獎」;2014年,又獲得唐獎第一屆漢學獎。無論對有志於學術的年輕學子、還是對緊密觀察時代潮流的媒體人來說,余英時先生都堪稱泰山北斗,而他所隱居的普林斯頓,也在原本就令人仰慕的學術聖地之外,更添了幾分吸引力。

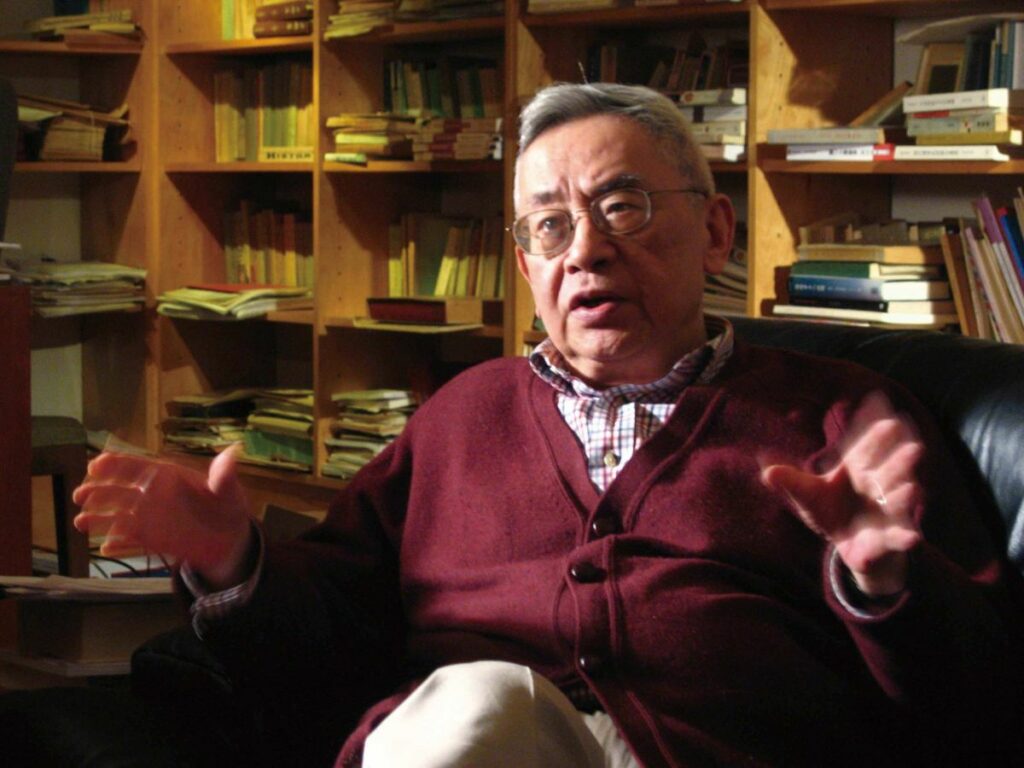

目睹二十世紀後半葉中國與世界的潮起潮落,隱居的余英時先生放棄了大部分現代通訊工具,僅留下電話和郵政與外界保持聯繫。在年初幾番努力未能遂願之後,筆者幾乎已經放棄希望,卻在初春時節不期然接到先生邀約。最終在香茗點心相伴下,和余英時先生夫婦度過一個風輕雲淡、思騁萬里的午後。

生於1930年的余英時先生,雖已近鮐背之年,卻依然思維敏捷,他笑言:「自己的長壽的秘訣是不鍛鍊。」自1978年短暫訪問大陸後,余英時先生便不再踏足大陸,後來隨着時事變遷,也表示不再去香港,然而在談話中,余英時先生卻句句離不開中國,處處可以看出他的濃厚家國情懷。

以下是文字根據錄音整理,文字有刪節和編輯,並經過余英時先生審定。

為什麼出現於現代西方的一種極權式(totalitarian)政黨(即共產黨,但此外還有納粹黨和法西斯黨),竟能奪得了中國政權,並統治了這麼久?這決不是因為中國人普遍「認同」並「接受」了共產主義。

共產主義在中國生根?一個假問題

端傳媒(以下簡稱端):被嚴耕望先生稱為「中國現代史學四大家」的陳寅恪、陳垣、呂思勉、錢穆,都與您有着學術上的聯繫。民國時代史學家可謂燦若星河,與之相比,當下史學研究暗淡許多。您認為當下中國歷史研究的問題在哪裏?

余英時(以下簡稱余):現在中國史學研究有一個很大的困擾,那就是意識形態的干擾。在1949年以前,中國史學已達到了世界的水平。十八世紀以下,中國的經史考據異常發達,史書上稱之為「乾嘉考證」。胡適把這一階段看作是「科學方法」在學術史上的光輝時期。不過中國的科學方法是在人文研究上發展出來的,與西方出於對自然界的研究不同。但就科學精神而言,二者是很相近的,都取得了可靠的知識。

清末至「五四」時期,中國又大量吸收了西方人文社會科學的新成果,史學的現代化已全面展開。由於當時學術思想十分自由,史學領域中出現了許多具有原創性的研究,而且是多元化的取向,不拘一格。我們只要稍稍回顧一下1919年胡適《中國哲學史大綱》以下多數新作品,就一目瞭然了。

但1949年以後,馬列主義意識形態(唯物論、辯證法)絕對宰制了史學研究,斯大林的歷史五階段論(原始共產主義、奴隸、封建、資本主義、共產主義)已成為史學家必須完全接受的「真理」。所以整個毛的統治期,史學全是教條化的東西。八十年代以後,史學一度有開放的跡象,但「六四」以後又收緊了,而且意識形態並未改變,不過史學家可以避而不理罷了。

這十多年來大陸史學家出版了不少有價值的專題研究;但他們避免涉及歷史理論,儘量在比較小範圍內進行具體的研究,很像清代的考證。其中尤以文本疏解、新史料考釋最受重視,因為這是政治上「安全」的工作。但是在這些考證式的研究中,大陸有一部分學者又表現出另一特色,即文章的註腳中只引經、史、子、集、筆記之類原始資料,看不到其他學者的相關研究,尤其是外國的研究。這一點似應注意。

端:錢穆先生晚年《師友雜憶》有言: 「東西文化孰得孰失,孰優孰劣,此一問題圍困住近一百年來之全中國人,余之一生亦被困在此一問題內。」您又是怎麼看待「東西文化孰優孰劣」這一問題的?

余:基本上,我認為不同文化之間互相影響是歷史常態。中國文化一向是對外開放的,佛教傳來及其重大影響便是顯例。近代中國對西方文化的態度更證實了這一開放的性格。記得唐君毅師曾用《水滸傳》中「莫遮攔」的綽號來形容中國人對外來文化的態度,真是傳神之至。

最早欣賞西方文化的是晚清的儒家學人,如王韜、郭嵩燾、嚴復、康有為等,他們看到英國的民主體制和重人道的司法制度,往往情不自禁地歎為中國「三代」理想的實現。到了梁啟超,胡適的時代,對與西方現代人文主義新文明則仰慕得更深了。

但在上世紀二、三十年代以後,中國發生了一場關於中西文化異同離合的大爭論。其中有兩派特別值得注意:一派是所謂「全盤西化」,即認為中國文化整個落後了,必須拋卻,改從「西化」。另一派則認為中國傳統文化自有特色,必須保存,不能因接受西方新事物而棄之如遺。

後一派當時反對者曾稱之為「中學為體,西學為用」的新版,其實並不確切。這裏不能討論這一爭論。我只想指出,「全盤西化」確是一個過分激烈的口號,所以胡適很快便改用「現代化」來代替「西化」。他去美國演講也一再強調中國文化中也發展出近於「自由」和「民主」的意識。撇開「體」、「用」之說不談,中國文化如何和西方文化走向融合則是一個客觀的問題,無可否認。

我抱這種看法,也有個人際遇的背景。抗日戰爭期間,我在安徽潛山官莊鎮住了整整九年,那是一個典型的傳統社會,雖然正規教育斷斷續續,但仍給我最初的人生啟蒙。而此後數十年在香港和美國的人生經歷使我不能不承認:傳統文化是完全可以和西方文化匯流的。

端:作為一種外來文化,為什麼共產主義在中國如此容易生根?是不是因為中國傳統的崩潰,共產主義才趁虛而入的?

余:這是一個假問題。共產主義並沒有在中國「生根」,只是共產黨假借「共產主義」之名,以暴力征服了中國,又用暴力統治人民至七八十年之久。

真正的問題應該是:為什麼出現於現代西方的一種極權式(totalitarian)政黨(即共產黨,但此外還有納粹黨和法西斯黨),竟能奪得了中國政權,並統治了這麼久?這決不是因為中國人普遍「認同」並「接受」了共產主義。譬如在井岡山時期,按當時共產國際人員如伊羅生(Harold R. Isaacs)的調查,「紅軍」中雖有農民,但並不是自願參加,而是被強迫進來的,所以逃散者很多。此後一兩年,當地農村中人不但不支持「紅軍」,而且還把他們當「土匪」來攻擊。(見《中國革命的悲劇》,The Tragedy of Chinese Revolution,Stanford University Press,1961)伊羅生的完全根據中共內部文件,並得中共人員劉仁靜的協助,所以是可信的。伊羅生的話稍後又在《龔楚將軍回憶錄》(香港月刊社,1978年)中得到直接的印證。龔最初是在井岡山追隨過毛澤東的人,更無可疑。所以我們絕對不能把暴力奪權,看作是「共產主義」在中國生了根。

關於中共統治何以能持續這樣久?這更不能看作是中國人認同了「一黨專政」的體系。認真解釋起來,原因多得很。但這裏我只想舉出一個最大的關鍵。這就是中共用暴力奪權之後,又用暴力沒收了所有人(士、農、工、商都在其中)的私有財產。這一蘇聯模式在中國史上是空前絕後的,以往沒有一個王朝政權敢這樣做。

中共最早用「分田分地」的號召,進行「土改」,以爭取農民的支持,然而一兩年後邊開始了所謂的「農業合作社」,把土地逐步收為「國有」(事實上是「黨有」)。中共也曾保證過「民族資本家」可以經營企業,但「三反」、「五反」一來,他們的產權便消失了。此外,知識分子曾被定性為「小資產階級」,可以有一些活動的空間,然而,1952年便展開了「思想」改造,受盡種種侮辱;1957年「反右」之後,則淪為勞改的對象。工人在名義上是正宗的「無產階級」,但是他們不但不是領導人,而且連罷工權也被剝奪了。

中共何以能如此任意擺布士、農、工、商?這是因為一切生活和生產的資料已收在「黨」的手中,他們之中任何人和「黨」鬧翻了,便立即失去生存的條件。

共產黨變成一個大資本家集體,所有重大的企業都是所謂的「國企」,其實便是由黨委控制的組織,所以應該稱為「黨企」。西方觀察家把鄧小平模式稱作「國家資本主義」(state capitalism),其實並不準確。

西方人想像不出「黨資本主義」這樣古怪的東西

端:西方曾有觀點認為,中國經濟發展了,中產階級增多了,大家就會有政治訴求,並且要求民主,但目前這種趨向似乎並不明顯,您怎麼看這個觀點?

余:這是上世紀西方史學和社會科學界普遍流傳的一個觀點。在上世紀中葉,美國「現代化理論」一派社會學家對這一題旨做過很多研究。但最近大家都承認這是將西方(如英、法、美等)的特殊歷史經驗擴大到全世界,今天已為新的歷史事實所否定,不足取信。

經濟發展對政治一定會有影響,這是不成問題的,但其結果不一定是促成民主,而且往往會加強專制或獨裁。上世紀三十年代德國工商業的發展造就了經濟繁榮,反而導致納粹希特勒的崛起;日本明治維新帶來的高度工業化,則為軍國主義鋪了路。

「六四」之後,江澤民有意廢除鄉鎮企業之類「經濟放鬆」的活動,這一轉變引起了鄧小平的憤怒,於是才有所謂「南巡」之舉。後者經過對「六四」事變的反思,認定「經濟放鬆」是決不能放棄的,因為這是挽救黨脱出危機的唯一道路。與毛澤東從「一窮二白」走向社會主義的主張相反,鄧小平堅信:經濟興旺才是共產黨專政的唯一可靠的基礎。所以他不但喊出「讓一部分人先富起來」的口號,而且公開禁絕「姓社姓資」的爭論。這其實是明確表示:他的「經濟放鬆」將援用資本主義中一切能夠致富的手段。這是中共史上劃時代的大變動:一個號稱代表「無產階級」的革命政黨,一變而為資本主義在中國的全面實現而奮鬥。

但是我必須補充的是,鄧所構思的「資本主義」完全不是西方長期流行的資本主義經濟體系。他的「資本主義」是完全控制在「黨」的掌握之中的,其模式大致如下:共產黨變成一個大資本家集體,所有重大的企業都是所謂的「國企」,其實便是由黨委控制的組織,所以應該稱為「黨企」。西方觀察家把鄧小平模式稱作「國家資本主義」(state capitalism),其實並不準確,這是因為西方人不能想像有「黨資本主義」(party capitalism)這樣古怪的東西。

端:「黨資本主義」的確是一個很新鮮的說法,該如何理解其中邏輯?

余:今天我們都知道,中國經濟是抓在一百三四十家國企的手上,它們的勢力遍布世界各國。但後台老闆都是黨中央。除「黨企」之外,當然也有私人或公私合營的企業,但它們也同樣直接在「黨」的控制之下。試想從銀行貸款到運輸工具等等,無一不需「黨」的允許,離開「黨」如何能運作?私人企業家偶有不聽「黨」的話,不是破產,便是入獄,甚至死刑。在這一獨特的體制下,「黨」隨時隨地操縱着市場的動態,上述一百多家「國企」在世界(尤其是美國)的自由市場中運轉自如,大獲其利。但美國大企業想打進中國市場卻困難重重,受到無數限制,因為中國根本不存在一個自由市場。

共產黨既成為獨一無二的集體大資本家,在中國先富起來的,當然只能是自己的人。直接負責發展「黨資本主義」的人員(如國企經營者)固然「近水樓台先得月」,但從中央到各層地方一切相關機構,其中稍有權勢的幹部,無人不要求分享利益。這樣一來,整個官僚系統便進入了資產階級化的程序。

近幾年來,中共發動的所謂「反腐」運動給我們提供了最清楚的證據。現在當權派消滅政敵,一律用「反腐」為罪名,「反腐」已正式取代了毛時代的「路線」,如薄熙來、周永康等,明明是在與習近平爭權中被鬥垮的,但「腐敗」卻在罪行中佔着重要的部分。最令人驚異的是在千千萬萬「腐敗」罪犯之中,有許多只是中下級幹部,但所報貪污數目竟從數百萬(人民幣)一直上升到數億。至於高級幹部則更加可想而知。

這恰好說明,所謂「腐敗」,在「黨資本主義」下,已是官僚系統的一個組成部分,成為「一部分人先富起來」的一條主要渠道,這真是對鄧小平的莫大諷刺,當然更是這位「改革開放」總工程師始料所不及的。但是在既無法治又無任何社會制約力量的情況下,權力在握的「黨資本家」走上這條路是無可避免的。

再看所謂的私人企業的組成方式,情況便更清楚了。從許多大貪污案中,我們發現中共最高層領導人(如周永康)的家人、親戚、朋友等,不但都以私人名義經營企業,而且規模之大極為驚人。最高層如此,各階層官僚也無不如此,可知這已構成官僚系統資產階級化的一個普遍律則。

在這一「黨資本主義」建立和成長的過程中,當然也有一些平民,由於機緣湊巧而「富起來」的,但他們的人數與規模都遠不能與上述類型的人相比,因而也不是足以形成自由市場中的中產階級。所以,整體觀察,在「改革開放」以後致富的人,不是一般自由市場中的資產階級,而是一個特權群體;他們的特權完全依附於黨的當權派,自然不可能產生民主訴求,因為民主是不允許任何特權存在的。大陸觀察家對於這一「黨資本主義」早有深切認識,稱之為「權貴資本主義」。據我所見,晚年趙紫陽在反思中也接受了這一概念。

由於「黨資本主義」使貧富越來越兩極化,中共不敢再談什麼「階級鬥爭」了,因此只有靠煽動民族主義激情來籠絡人心。這正是希特勒走的險路。

沒有一個政權能全恃暴力而傳之久遠

端:在這種「黨資本主義」體制下,如果此前被寄予希望的「中產階級」無力承擔起倒逼體制變遷的重任,那麼對執政黨審時度勢、主動轉型是否能抱有期待?

余:1976年毛澤東去世之後,鄧小平推動所謂的「改革」和「開放」,在整個1980年代,給人一種印象,好像中共向民主自由的方向轉型。大陸上的「文化熱」和對西方自由主義與普世價值的追求,都是在這背景下發生的。當時我們在海外的人(包括台灣與香港),也同有此感,以為鄧小平可能像蔣經國一樣,試圖從「一黨專政」的舊格局中脱離出來,走上民主自由之路。

但是六四事件徹底否定了大家的幻想,不但大陸和海外人民,中共黨內也有一大批人誤解了所謂的「改革」與「開放」,胡耀邦和趙紫陽便是兩個最突出的例子。他們兩人都認識到經濟方面「改革」與「開放」,最後不可避免地要求政治方面的改革相配合。這就逼使黨將獨佔的權力逐步讓出來。趙任總理時期將一部分黨中央的權力下放到地方,以便於發展經濟。這已造成黨中央不能有效控制地方的形勢。但權還在黨內,鄧小平等尚不得不容忍。但發展到六四前夕的狀況,社會上普遍要求黨權外放,鄧便不惜下狠手,以武力逆轉了局面。

我曾寫過長文,說明鄧小平及黨內保守老人(如陳雲)等對於「改革」與「開放」的構想,可以歸納為八個字——「經濟放鬆,政治加緊」,而且前者是為後者服務的,只要「經濟放鬆」傷害到「政治加緊」,他們便立即犧牲前者以便保全後者。總而言之,共產黨的最大特色是將所有權力都收在黨內,然後通過黨組織控制每一家,每一人。而它所以能做到這一點,則主要在於上面所說的,它全面掌握了生活資源,人人要吃飯都離不開「黨」。共產黨這一基本性質不變,便不可能有什麼「民主轉型」。

毛澤東的獨夫統治,特別是十年「文革」造成民窮財盡的大危機。鄧小平為了挽救中共的命運,才採用了「經濟放鬆,政治加緊」的新政策,結果卻產生了意外的效果,重新奠定了「黨」的權力基礎。

端:所以我們最終還是回到那個老問題——中國未來走向何處?在您眼中是何種前景?

余:我學歷史,只能回顧過去,對中國何以走到今天這種現狀進行一些反思,取得一些理解,但我沒有預言的本領。何況這一問題太大,必須寫專書或長篇論文才能交代,只能說幾句話來表達我個人的想法。

中國的現狀是將極權主義的專制發展到了最高的限度,但這一極權統治已從毛時代的蘇聯斯大林型轉變為納粹德國的希特勒型。由於這一轉變,馬列的意識形態已完全破產;更由於「黨資本主義」使貧富越來越兩極化,中共不敢再談什麼「階級鬥爭」了,因此只有靠煽動民族主義激情來籠絡人心。這正是希特勒走的險路。

鄧小平和中共元老所推動的改革開放雖然是要通過「經濟放鬆」來加強「政治加緊」,但鑑於毛澤東的殷鑑,對「一黨專政」還是立下了一些限制。最重要的有兩點:一是不設「黨主席」,改為「總書記」,進行「集體領導」,這就可以避免流為一人獨裁的局面;二是對人權、言論出版、自由之類的普世價值不公開攻擊,以免引起世界(特別是美國)的指責,因為當時中共在經濟發展上正需要世界各國(特別是美國)的幫助。

與鄧時代相對照,今天的現狀把上述兩點限制完全拋棄了:第一,「集體領導」不但已名存實亡,一人獨裁更取得憲法的認同而成為終身制;第二,中共現在正式公開宣布,所謂「普世價值」不過是西方價值的變名,中國人是不接受的。所以中國人現在上不能「妄議中央」,下不能「尋釁滋事」,媒體上更不許發布任何不利於黨的消息。學術思想的嚴格控制不但在國內大學和研究單位普遍存在,而且近年已延伸到國際上來了。現狀如此,我們說它將極權統治發揮到了最高峰,是絲毫不誇張的。

在這一現狀下,要談中國將走向何處,簡直無從說起。在眼見的未來,現狀似乎沒有改變的可能,至少三兩年內還看不到。有大量的錢為運作的資源,更有無窮的暴力(如國安、警察、軍隊等)作後盾,「黨資本主義」的統治一時還無法動搖。中共在「六四」屠殺以後的一兩年間確有政治危機,但鄧小平仍能得到美國一定程度的經濟支持,同時海外華人(包括香港、台灣、東南亞、西方等地)受中共特別優待條件吸引,紛紛藉機來大陸投資,終於挽救了大陸的經濟生機。危機一過,便沒有任何力量能夠逼使中共進行政治改變了。

端:在這種局面中,知識分子該何以自處?又該以何種心態面對未來?

余:今天已不可能出現「六四」前幾年的「文化熱」了,知識人處於社會邊緣的地位,不再能扮演思想導師的角色。今天大陸上與黨相抗的知識人只剩下一兩百位人權律師。但他們正在不斷被迫害中,或羅織入獄,或被捕失蹤;他們連為自己的人權辯護也做不到了。此外,社會上更沒有一個獨立的中產階級,可以表達他們的政治訴求,我實在看不出中國的出路在哪裏。

但這絕不表示我認為「黨資本主義」專政已一統天下,再也不可能撼動了。從歷史上看,古今中外沒有出現一個全恃暴力而能傳之久遠的政權。如果「焚書坑儒」和「偶語棄市」是政權的可靠保證,那麼中國今天應該還是秦始皇的世界。得力於現代發展出來的極權組織和種種科技手段,中共的專政程度已遠在秦始皇、李斯之上。但上面曾論證,「黨資本主義」主要是為「先富起來」的特權群體服務的,其最顯著的後果之一即貧富兩極化。為了維護這一特權群體,黨的專政往往不免要犧牲其他貧弱群體,並因此引起他們的集體抗議、造成事件。從這裏可以清楚地看出「黨天下」的內在的致命弱點。

幾年前,大陸媒體比較自由時,經常報導每年群體性事件和抗議,有時竟至十幾萬次。近幾年來,媒體控制越來越嚴厲,我們已讀不到這類統計數字。但相關信息仍然不絕於耳,例如最近卡車司機聯合大罷工,喊出「活不下去」的口號,上海、山東、重慶、廣州、安徽、江西、浙江、河南各地司機都起而響應,顯示出危機蔓延之廣。以中共的專政力量,它也許能把這些個別的抗議和危機一一壓制下去,但這是一個無盡無休的過程,誰也不敢說壓制可以永遠成功。專政一天比一天加緊,正是它「害怕」的反應,所謂「四個自信」(道路自信、理論自信、制度自信、文化自信),其實是在掩飾「害怕」。

總結一句,我雖然看不出中國現狀如何改變及何時改變,但我仍然堅信目前的極權統治並不是鐵打的江山,因為存在着內在的不可克服的致命因素。無盡無休的集體抗議,每發生一次都會引起一點負面的作用。思想言論自由的全面禁絕,又切斷了學術和教育的進路,整體文化勢將越來越停滯不前。極權體系在短期內也許可以維持一種表面上的「穩定」,但是暗地裏卻在不斷弱化之中。

用馬克思主義的語言來說,量變總有抵達質變的一天。

本文獲作者羅四鴒授權轉載。