為安慰千里之外一個素未謀面的編輯,余先生不厭其煩,交代他為寫序所作的準備,生怕對方不放心,這真是紆尊降貴到「不合情理」的地步⋯⋯余先生對自己的承諾如此認真,這真是我近四十年編輯生涯中僅有的遭遇。

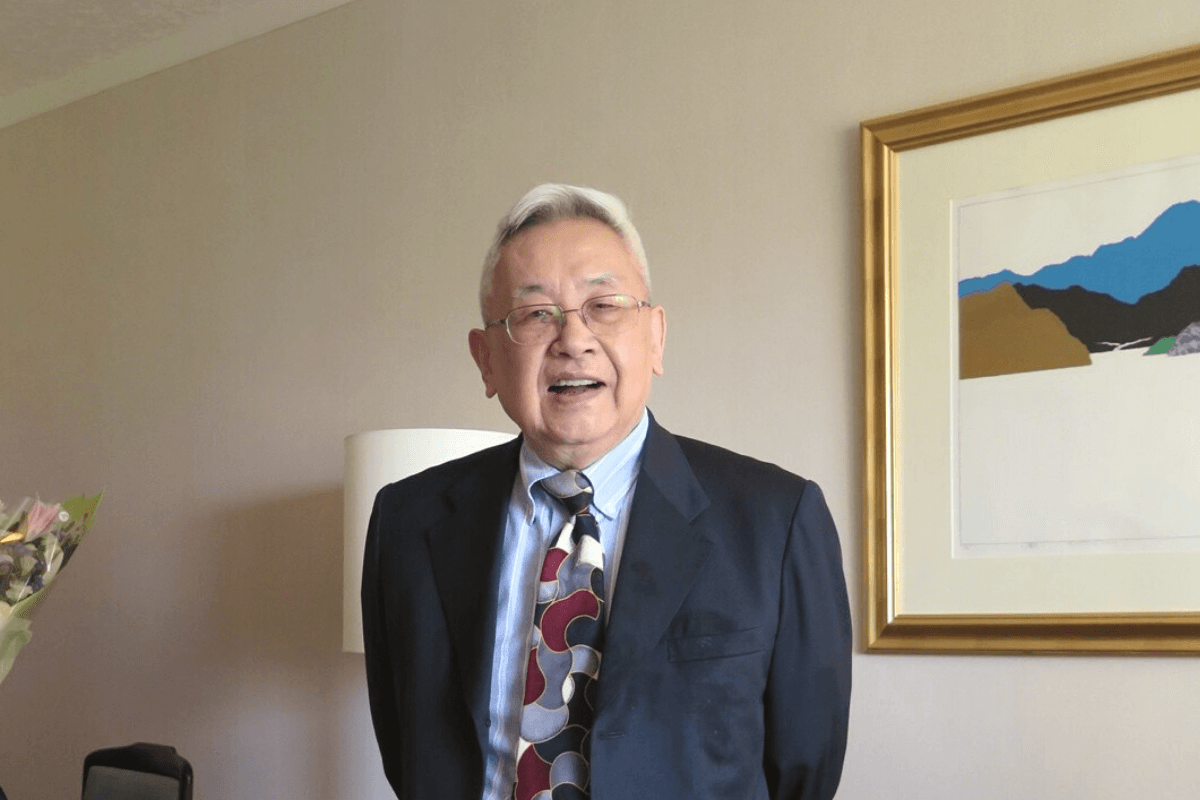

顏純鈎:與余英時先生的一段文字因緣

初時,我還不敢貿然提出汪集序言的事。余先生公私兩忙,我與他算初識,貿然提出請求不免強人所難,一旦他回絕了,事情就無可挽回,於是盡量往下拖。直至他的散文集出來後,我才正式寫一份傳真,提起我們有出版汪精衛的《雙照樓詩詞藁》的想法,希望得到他的支持,為重版這部詩詞集寫一篇序言。

蘇曉康:當余英時說「我在哪裡,哪裡就是中國」

中國不斷派人赴美造訪余府,從安徽省地縣各級的父母官,到統戰人員,絡繹不絕,來盼迎余英時回鄉,光宗耀祖,以他重視「親情」的傳統觀念,不會拒人於門外,但是至今沒有人成功過。

他在中國看到了什麼?他似乎沒有留下文字,我僅只一次聽他說起,他回老家後發現,余家一族留在中國的後裔,竟然無人受過高等教育,言及此情,余先生的悲切,是我從未見過的。

董橋:我的朋友余英時

讀余先生的著述我欣喜的是樹上的棗子余先生都採集了放進幾個竹籃裏任人分辨生的熟的酸的甜的,樂趣無窮。步步深讀之後我慢慢體會出一個歷史學家不可不具備的錚錚的風骨和鐵打的道義。那是家國情懷的昇華更是亂世士人照亮歧路亡羊的一盞明燈。我的感覺是我終於走出歷史昏暗的隧道消受曙光的庇佑。

葛兆光:幾回林下話滄桑——我們認識的余英時先生

在物欲橫流、爾虞我詐的時代,保持這種風度和胸懷,好像沒那麼容易。對人的這種謙和、厚道和坦率,彷彿成了老輩學者的專利。我特別注意到,余先生對老師,無論是新亞時代的錢穆先生,還是哈佛時代的楊聯陞先生,那種尊敬和愛護始終如一。比如錢穆先生,儘管余先生並不完全贊同錢穆先生一些思想觀念,但余先生覺得他和錢穆先生不僅有「超出一般師生」的感情,而且對錢穆先生「一生為故國招魂」的理想,和錢穆先生對歷史的「溫情」,卻始終懷有最大的「敬意」;對錢穆先生作為歷史學家,與新儒家諸公不同的立場,也始終努力解釋和闡揚。