女權主義者對「大鳴大放大字報」那種激烈的反應以及急於撇清關係的態度,恰恰也說明了文革在當代中國公共文化裡處於一個什麼樣的獨特地位。

三、第二波批評

從2017年底到2018年7月初,#MeToo在中國所曝光出來的主要是大學教授,除了陳小武(1月)和沈陽(4月),比較轟動的還有人民大學的顧海兵(4月)和中山大學的張鵬(7月),它所吸引到的批評主要也來自體制內和對西方觀念抱有敵意的中國人。7月23 日,億友公益創始人雷闖被指控曾性侵志願者,#MeToo開始進入公益圈,環保公益人馮永峰、免費午餐的發起人鄧飛紛紛被曝[7]。7 月25日,資深媒體人章文被多名女性(其中包括青年女作家蔣方舟)指控性侵和性騷擾,#MeToo正式進入所謂的「公知圈」,因為章文不僅是「中國百大公共知識分子」,還和賀衛方等著名的公共知識分子有深厚的關係。這時雖然有信力建和鄢烈山這樣的非體制公共人物出來給章文說話,並且懷疑這背後可能有官方或其他政治派別的陰謀,想要借機損害公知的聲譽,但由於指控者甚眾,章文的回應也極其粗魯野蠻,關注#MeToo的旁觀者普遍更傾向於相信指控者。轉捩點在於熊培雲的事件,在鄢烈山幫章文辯護的言論出來不久,知名抗爭報導者趙思樂實名指控南開大學副教授、著名公共知識分子熊培雲曾經對她實行性騷擾,引發了大陸#MeToo運動以來最大的一次「地震」。

熊培雲事件的複雜性不僅在於熊培雲的口碑遠遠好於章文,也在於趙思樂的指控缺乏進一步的相關證據支撐,儘管被指控者做出過長篇回應,指控者也再次提出反駁,但兩個回合下來,旁觀者難以從中得出比較肯定的結論,最終只能訴諸個人信任。7月27日,清華大學副教授、另一位著名公共知識分子劉瑜在朋友圈發了一篇長文,講述她對#MeToo的看法[8]。

劉瑜這篇文章,如她最後所說,要是作者是一個男性,一定會被認定是himtoo。她是站在一個女性的角度來對#MeToo提出批評,從這一點來說,文章性質有點類似法國《世界報》上的公開信,但由於文章背後沒有其他女性的署名,所以只能代表自己,不能代表其他女性。事實上,從後續的反應來看,劉瑜的女性身分並沒有給她帶來多少豁免權,批評她的人認為,她的觀點更多地代表了她的「公知」身分而非從她的女性身分。文章分為十七個小節,幾乎 每一個小節都飽含爭議,連總體肯定#MeToo、被作者自認為「政治正確」的第二小節,都因為提及女性的自我保護而讓女權主義者感到難以接受。耶魯大學法律博士畢業的趙丹,就在〈中國的「咪兔」很寶貴,請不要輕易毀掉它〉中回應劉瑜說:「#MeToo不需要教育女人和男同自我保護,而應該讓弱勢群體認識到,這裡有很多跟你一樣的人,你沒錯,是侵害你的人行為不妥,是要教育這些人重塑對性別界限、女性權利的認知,並鼓勵她/他們作出行動, 形成推動變革的有效力量。」

其他的小節,在女權主義者看來,問題就更多了:從第四到第八小節,劉瑜力圖證明為什麼訴諸司法優先於網上曝光,她所列出的理由確實符合自由派公共知識分子的風格:法治精神、個體主義、無罪推定、比例原則、不能要被指控者自證清白……。對此,趙丹的回應也是有代表性的:「#MeToo沒有給人定罪,不存在『刑』(按照定義『刑』必須有公權力介入),何談按比例量刑?#MeToo 是一種揭露現實,讓人意識到『原來這裡有問題』的文化運動,當然不能適用法律體系裡的比例原則。 」

在第十節,劉瑜認為不應當永遠預設女性是「無辜柔弱女人」, 因為這和女權主義所宣導的「力量、自主性、勇氣」不符,兩性之間應該權責對等,趙丹回應說這是實然和應然的差別。第十二和十三節說,一些男性之所以會有對女性的性侵犯,流行文化中的「easy sex」觀念和一些女性的自我物化也需要負一定的責任,趙丹承認改變流行文化和女性自我物化的重要性,但認為這和指出男性做錯並不矛盾。男女關係中的親密接觸經常要考慮什麼時候必需女性給出明確的「同意」,什麼時候可以通過捕捉「信號」來進行,劉瑜無疑更傾向於認同「信號」的作用,而趙丹則相反。

劉瑜的文章出來以後,產生了一些戲劇性的反應:文章是深夜發出來的,但自由派知識分子紛紛在朋友圈轉發,成刷屏之勢,到了第二天早上,來自女權主義的批評+聲音卻漸漸成為主流。趙丹是最早回應的一篇,雖然以不贊同為主,但語言仍算溫和,屬於商榷而非抨擊。後來出現的一些批評文章,已經相當不客氣,甚至把劉瑜當作#MeToo和女權主義的敵人來看待。自由派知識分子對激烈批評劉瑜的聲音大感駭然,有一些覺得這是#MeToo運動已經超出控制的徵兆,要加以遏制,或至少要減少對它的支持。女權主義者和年輕世代對自由派知識分子的這種反應也感到不解,認為這是「代溝」,或者說,是自由派知識分子「過於保守」和「跟不上時代」。媒體人紀小城在〈中國#MeToo大辯論:並非劉瑜導致撕裂, 裂痕一直就在那裡〉一文中寫道:「不得不承認,許多曾經的『自由派』啟蒙者在知識結構、行動力以及對弱勢群體的共情上都已遠遠落後於年輕社運一代……。接下來帶領中國社運的,也許將會是女權主義者、左翼青年以及工人運動中的行動派。」[9] 如果歷史的發展是這麼順利,那我們也許應該樂觀中國的進步。實際上,#MeToo在8月後就進入了防守階段,隨著被指控者以「名譽侵權」起訴多位指控者和爆料人,#MeToo被帶進了司法程序。

實際上,劉瑜和趙丹的辯論,其意義不在於上演一種「進步派」和「保守派」之間你死我活的鬥爭,而在於充分展現了公共文化是如何受到社會運動的衝擊並作出反應、而運動的支持者又是如何回饋這種反應的。我們回頭看看劉瑜質疑#MeToo的所有理由:個體主義、無罪推定、比例原則、權責對等、男女關係中的信號……這些當然是自由派知識分子的觀念,但從另一個層面來說,它們也是中國現階段的「觀念的水位」,劉瑜沒有超前,但也沒有落後。它們能夠成為中國觀念現實的一部分殊為不易,其中有中國社會結構發生整體性變化的原因,也有自由派知識分子的功勞。沒有他們花費三、四十年的時間,通過在週期性伸展和收縮的言論空間反復地宣講「常識」,這些理念不會成為中國公共文化的一部分。一個從小到大在中國大陸接受教育,經常閱讀中國大陸出版物,長期浸淫在簡體中文互聯網的人,即便是一個女性,ta所持有的關於性騷擾問題的看法,更有可能接近劉瑜那種,而不是女權主義者那種。這並不是說,在此問題上劉瑜才是對的,女權主義者是錯的;應該說, 此前的中國公共文化沒有太多女權主義的因素,雖然1949以後,這個國家有過大量「婦女能頂半邊天」的官方宣傳。

趙丹對劉瑜的批評,不是通過全盤否定這些先前存在的公共觀念,而是通過質疑其適用範圍,或者對它的語境加以限定。比如, 劉瑜認為在有確切的證據之前,應該對被指控者進行「無罪推定」, 而趙丹認為這只適用於刑事指控,不適用於社會輿論;劉瑜覺得不應該訴諸「大鳴大放大字報」,而該交由司法程序來解決,而趙丹通過對比中美兩國在反性騷擾機制、民意改變立法的方式以及最高法院的作用等方面的差異,認為劉瑜的建議可行性太低;劉瑜擔心#MeToo會導致男女之間的關係失去溫情,只剩下警覺,而趙丹認為這種擔憂在歐美是可以理解的,但在中國,考慮這個還為時過早。趙丹對劉瑜的這些批評是合理的,因為這些公共理念確實不是在任何領域都適用,訴諸它們的時候也需要考慮一些配套性制度在不同國家的實現程度。

通過公共文化來理解劉瑜和趙丹的辯論之所以是恰當的,也在於她們兩人本身或多或少也有相關的論述。劉瑜說:「『無罪推定』原則首先是一種文化,在特定文化上才可能生成特定的制度。我不大相信一個公共輿論裡大家都普遍適用『有罪推定』的社會,會真的突然在法庭上有效推行『無罪推定』原則。」而趙丹回應說:「公權力審判需要『無罪推定』的文化基礎,但是以流行文化為基礎的社會運動,『無罪推定』的精神並不適用。」這充分說明,她們完全意識到社會運動和公共文化在發生著一定的相互作用,只是她們對這種相互作用並沒有展開討論。

劉瑜在文章裡,將#MeToo類比為「大鳴大放大字報」,遭到無數女權主義者憤怒的嘲諷。北大飛在〈中國中年一代自由派知識分子知識結構問題〉中認為以劉瑜為代表的自由派知識分子患有嚴重的「文革恐懼症」:「其症狀是:無論看到什麼社會正義方面的東西,馬上會聯想到文革嚇得要命,看到持左派理論的人或群體, 馬上大腦自動的嚇唬自己,這些人是不是挺毛的,他們做的事情會不會最終導向又一次文革。」[10] 這種嘲諷忽略了一點,那就是文革這種記憶和想像在中國當代的公共文化裡確實是根深柢固的。上面第二節質疑中國存在公共文化的第一個理由,其合理性還在於,中國當代的公共文化,不僅是社會結構性變化和知識分子的「啟蒙」所導致,也與官方的宣傳教育有關。自由派知識分子和鄧時代的中共(1978-2012),都參與了對中國當代公共文化的塑造,而在文革恐懼症上,這兩個群體是高度相似的。如果說在西方,將一件事情與納粹掛鉤就代表了這件事是無可辯駁的惡,那麼在中國,將一件事情與文革掛鉤也是如此,這體現了中國的公共文化與中國某一段歷史的特殊關係,沒有什麼值得嘲笑的。從另一個角度來看,女權主義者對「大鳴大放大字報」那種激烈的反應以及急於撇清關係的態度,恰恰也說明了文革在當代中國公共文化裡處於一個什麼樣的獨特地位。

弦子「去政治化」的立場裡包含許多複雜的因素,就其個人來說,也許有一點米蘭.昆德拉的意味,拒絕表態支持共產黨, 但也拒絕表態反共。

四、第三波批評

劉瑜的批評帶給#MeToo的影響是深遠的,它使相當一部分自由派知識分子對這個運動感到疏離,但它沒有對#MeToo和女權主義產生巨大的撼動效應。讓人覺得遺憾的是,討論到了後來已經淪為意氣之爭,劉瑜提出的一些問題沒有得到足夠認真的對待,比如#MeToo如何避免冤假錯案,如何對性騷擾的不同程度進行區分, 如何區分愚蠢的性試探和性騷擾。它們確實得到一定程度的回應, 但這種回應相比它們的重要性來說,依然是不夠的,劉瑜提出的解決途徑(訴諸司法)固然難以讓人信服,但如果完全像趙丹所說的, 依照流行文化的「疑罪從有」,聽起來當然解恨,可終究不是妥善之計。中國的進步派,以後還是要回過頭來補這一課。

賀衛方在轉發劉瑜的文章時提到「這樣的文章體現了女性作者的優勢」。僅僅是女性的身分不足以讓女權主義者手下留情,但當批評者的身分不僅是女性,而且是受害者,還是站在#MeToo第一線的行動者的時候,女權主義者就感到有點左右為難。去年金馬獎頒獎典禮,台灣青年導演傅榆發表了一番獲獎感言,其中說道:「我希望我們的國家能夠被當作獨立的個體來看待。」後續李安和諸位大陸演員的尷尬可想而知,但讓人沒有想到的是,這番言論也引發了#MeToo的一場內戰。電影從業者弦子在自己的微博上發表了一番評論,對傅榆的言論不以為然:「我支持言論自由,但真心認為不承認台灣與大陸是一個國家的年輕人是被政治家弄得很蠢。」她還認為,「台灣的發展遠遠滯後於大陸」,台灣疏離大陸的做法,只會讓自己的處境更加尷尬[11]。

弦子的另一個身分,是朱軍案的當事人,她四年前在《藝術欄目》實習期間,被朱軍性騷擾,事後就曾報過案。去年#MeToo在中國興起,她在7月27日凌晨(正好比劉瑜發那篇長文早了十幾個小時)將自己的經歷發在了朋友圈,朋友經得她的同意轉發,朋友的朋友麥燒將這個自述發在了新浪微博上,獲得了大量轉發。8月15 日,朱軍的代理律師事務所「北京星權」將弦子麥燒和轉發用戶起訴至北京海淀區人民法院,索賠65.5萬,在收到法院通知後,弦子也正式起訴朱軍。這說明#MeToo不得不如劉瑜所說,訴諸司法來解決,而且這種解決方式從一開始就得到弦子、麥燒兩人的認可。弦子有關台灣的言論讓一些一直以來關注和支持#MeToo的人頗為驚訝,這不僅是因為#MeToo行動者甚少介入其他爭議性太強的話題,也因為#MeToo從出現以來一直受到官方的打壓,它的支持者以對體制持有批評態度的人為主,他們認為台灣回歸,女性的生存環境有可能會變得和大陸一樣惡劣。再加上許多支持#MeToo 的人也支持性少數權利,而台灣在這一方面是亞洲最進步的地區, 所以他們對弦子說台灣的發展遠遠滯後於大陸感到完全不能理解。當然,還有一些關注弦子的人確實是徹底的異見者,他們因為弦子、麥燒直接和朱軍這樣的體制內代表對抗而關注兩人。我們難以釐清所有捲入此事的人的動機,從事實來看,弦子因為發表了上述的言論而與一些網民陷入了纏鬥。

很快有人將台灣的自主權與她對自己身體的自主權聯繫起來,這些言論徹底激怒了弦子,她認為這些嘲諷她的人來自女權主義者的陣營,再加上她站出來以後和一些女權主義者在某些問題的溝通上確實產生過不愉快,於是她將矛頭對準了女權主義。她在11月18日發了一個微博,表達的意思有幾個:她不認為女權比別的公共議題(比如環保,因為麥燒做環保公益)重要,她不信奉什麼「主義」,她不認為#MeToo涉及政治,更不認為#MeToo是一場「運動」。很多關注者急了,有的給她解釋為什麼#MeToo和政治有關,有的給她普及「社會運動」的知識,但更多的人表達的是失望,認為弦子是要和女權主義劃清界線,避免對官司不利,有過河拆橋的嫌疑。19日晚上,弦子又在微博發了一篇叫〈關於標籤,一個討論〉的長文,解釋自己為什麼拒絕「女權主義者」的標籤。在文章的前面她引用了福柯關於「權力」的一段話,然後說:「我們由ID背後投射給彼此的目光變成一種精神對精神的權力,而在福柯看來,這種權力的目的,就是讓對象變得有用、有效。」引用福柯使得弦子的文章在一些人看來難以理解,但結合她在#MeToo事件中的角 色,她想說的是,她拒絕一切注視和標籤,因為這些注視和標籤會傷害自己的「主體性」,讓自己成為別人的工具;她擔心自己一旦獻身於某種主義或身分,就會難免為了那種主義或身分去犧牲其他價值和傷害其他人:

我和麥燒,拒絕的並不只是一個女權主義保護的標籤,而是拒絕一切標籤:受害者、爆料人、意見領袖、異見者,我們拒絕被注視規訓,拒絕自己作為絕對的女權主義(者)或其他身分而被注意,拒絕被這種注視變得有效、有用。因為首先,我們就質疑這種有效。我們想以我們自己對世界的感知,成為我們自己——福柯說人是被權力生產出來的,我們不希望有一天突然發現,自己無法成為純粹的自己。

另一方面,她也解釋了為什麼自己不願意將#MeToo理解為一種政治和一場運動。她認為在國內,受害者和爆料人站出來,促進的是社會整體女性權益的進步,但她們能夠得到的法律援助、經濟援助、心理援助和媒體援助都少之又少,「如果要說#MeToo,這項浪潮的本質是鼓勵受害者說出自己的遭遇,但在所有後續保護措施都沒有做好的情況下,再去一味強加這個浪潮超然的政治意味, 是在推著比自己弱小的人往火線衝。」她不僅從審慎的角度認為沒必要給#MeToo強加政治的意味,而且從受害人站出來講述的動 機,她也不覺得裡面有政治的意味,只是「因為她們痛苦,不說出來就更痛苦了。」

從行文的認真程度來看,弦子是有誠意向關注者解釋清楚自己的想法的,儘管她的解釋,在一些人看來並不一定有說服力。微博ID為「我講舊常識」的青年學者巫懷宇就認為,一個人可以拒絕某個標籤,但不可能拒絕所有標籤:「如果一個人過去做的一切,以及她最有代表性的身分,都是和女性權益息息相關,她拒絕女權標籤,就會給其他人帶來『她是誰』的認知混亂。」弦子對於國內女權主義者所做的努力以及所受到的打壓也不盡瞭解,所以才有「女權主義者沒做什麼只是點讚轉發」的抱怨。儘管如此,許多知名的女權主義者對弦子「拒絕標籤」的姿態依然表示理解,甚至有一些站出來狠狠地批評那些對弦子進行攻擊的「女權主義者」。然而誤會還是不斷升級,直到弦子說出了「實事不幹,拿著主義在網上搞文革,汙名化女權」,衝突達到了頂峰,因為這種將#MeToo等同於文革的論調,又讓人想起劉瑜那著名的批評。

拋開作為弦子論述背景的福柯理論以及她觀點本身的是非對錯,我們還是可以從她的言論中找到某些公共文化的底色:去政治化、對一切「運動」的懷疑、個體主義、對道德理想主義的批判,以及最重要的,用文革來將對手的軍。弦子的「個體主義」體現在她對個人主體性的伸張,拒絕被標籤,拒絕被當作某種宏大目標的工具,而當她認為獻身於某種「主義」就會不惜犧牲其他價值、傷害他人的時候,她的確分享當代的自由派知識分子對道德理想主義的批判。弦子「去政治化」的立場裡包含許多複雜的因素,就其個人來說,也許有一點米蘭.昆德拉的意味,拒絕表態支持共產黨, 但也拒絕表態反共。更重要的一點是,她最早站出來參與#MeToo,更多的考慮是「司法不公」,而不是「女權」,她更願意訴諸法律, 而不是訴諸政治或運動,她像劉瑜一樣,真心相信可以通過司法來解決性騷擾的問題,即使自己敗訴,那也是一種警示。不管女權主義者是否認同,弦子對自己的理解並沒有錯,儘管她作為#MeToo 中站出來的受害者,在與被指控者對簿公堂,儘管她在做的事與女性權益息息相關,但她的許多核心觀念,和女權主義確實沒什麼關係。如果要說的話,她這部分的觀念,反而更接近偏向保守的自由主義(她個人可能不喜歡這樣的標籤)。

儘管有人希望從女權主義的角度,重新整理弦子引發的爭論, 但難以還原的部分,仍然說明#MeToo的解釋權無法為某種意識形態(中性)所壟斷。如果說劉瑜和趙丹的辯護不足以讓一些人相信, 中國的公共文化中有一部分樸素的自由主義觀念,那弦子的言論應該比劉瑜更能證明這一點。她是#MeToo的一個核心參與者,而不是像劉瑜這樣原本就認同自由主義的知識分子,從她在金馬獎一事的態度上,她對體制沒有徹底的批評立場,她引用的哲學家也不是自由主義的哲學家。如果在這樣一個不帶自由主義「人設」(意指為自己設定的公共形象)的行動者身上,我們都能發現不少帶有自由主義色彩的公共觀念(還有一些國族主義的成分),那麼女權主義對於自由主義的批判,就可能需要考慮到更為複雜的情況。對於那些#MeToo的參與者和支持者,如果他們希望這場運動能「改變社會對待女性的觀念」,或者說把更多的女權主義要素注入中國的公共文化之中,他們就需要有更多的心理準備和耐心,去應對原本就存在的這些公共觀念。

政治權力固然可以操縱社會的觀念,但沒辦法改變一個現實:有一些觀念會隨著社會結構的整體性變化而出現,而另一些觀念的存在,只體現了社會意識具有某種滯後性。

五、結語

寫到這裡,也許我們依然無法說服一些人,他們認為,說中國的公共文化裡有一部分自由主義要素,是自由主義者的自戀。持這種立場的,一部分是文化保守主義者,他們相信中國的公共文化的底子還是儒家等傳統思想,即使經歷了毛時代和改革開放,這樣的底子依然沒有被改變,那些傳統思想以外的觀念,都只是浮萍而已; 另一部分是全盤否認1980年代以來的「啟蒙」的激進派,他們認為只有徹底推翻現政權,各種西方的先進觀念才能在真正在中國扎 根,在此之前,一切都是浮萍。

對於第一種,我們無法徹底說服他們,因為他們的立場已經接近文化本體論,認定中國社會深層的文化結構只能是儒家的,對一切跟這一點抵觸的證據都置若罔聞。但我們承認這一點:儒家等傳統觀念在中國當代的公共文化中依然沒有消亡,尤其是近年來體制內外的國學教育和讀經教育的興盛,一些地方的「女德班」,其傳播的觀念「比如男人是天,女人是地」,和自由主義、女權主義都是直接對立的。儘管在一些女權主義者看來,不接受女權主義的自由主義和儒家觀念一樣是「父權制」的,都必須予以清除,但比起自由主義,儒家觀念不僅離女性解放的目標更為遙遠,也因其與權力中心更加接近而具有更大的威脅。

對於否定「啟蒙」貢獻的激進派,他們本質上認為,在專制社會不可能存在任何統治者認可的觀念以外的公共觀念,他們否定公共觀念具有獨立於政治的可能性,信奉「政治決定論」。就好像我們在第三節中所承認的,中國當代的公共觀念,有一部分也是中國共產黨所塑造的,這部分官方認定的觀念,通過官方報紙、中央新聞、領導人講話、歷史課本、思政教材和欽定的影視作品得到傳播。除此之外,權力還有更細緻的觀念再生產系統,比如《那年那兔那些事兒》、社交平臺上的五毛黨和有官方扶持的微信公眾號。然而在這些以外,觀念並非沒有別的生長空間,比如獨立媒體、非官方出版物、大學人文課堂、藝術展覽、外國網站,以及各種沒有受到當局操縱的微博帳號和微信公眾號。在這些空間生長起來的觀念, 並不是無根的浮萍。

它們的根,恰恰在於這四十年來中國社會結構的整體性變化。1978年以來,市場經濟逐漸得到承認,非公有制經濟地位上升;中國社會出現大規模城鎮化,農民大量入城打工,大量體制外個體出現;中國加入WTO,鼓勵中國企業參與對外貿易,分享全球化的紅利;中國出臺計劃生育政策,使得在一兩代人之中,獨生子女家庭成為了主流;中國大學擴招,受過大學教育的中國人口比例急劇上升;中國政府在制度層面改善公民權利,比如廢除收容遣送制度、出臺《物權法》等;資訊化技術,如互聯網、電子通信等迅速發展, 也極大改變了人們獲取資訊和感知現實的方式。一個容易被忽略的事實是:中國在過去四十年走過了西方兩三百年的歷程,中國存在多種相互衝突的觀念,便是這種「狂飆突進」的一個後果。政治權力固然可以操縱社會的觀念,但沒辦法改變一個現實:有一些觀念會隨著社會結構的整體性變化而出現,而另一些觀念的存在,只體現了社會意識具有某種滯後性。

這並不代表,我們要等社會結構本身發生根本性變化,才去改變社會對待女性的觀念,才去推動性別平等的進展。何況,有些社會結構本身就是應該被改變的。公共事件和社會運動有其積極的意義:有的公共事件和社會運動,能對分享某種公共觀念的人產生一種動員作用,被動員起來的群體,可以合力完成更宏大、更進一步的目標;在另外的時候,事件和運動會對既有的公共文化產生衝擊, 有助於新的公共文化的形成。可以說,沒有運動和事件,就不會有產生新的公共觀念的動力。

然而沒有來自公共文化的批評,公共事件和社會運動本身也無法變成新的公共觀念。#MeToo中所蘊含的許多觀念,在國家政權不強制推行的情況下,不可能直接進入公共文化,必須經過一番爭論。比如說,儘管性騷擾是一種普遍的女性經驗,但通過#MeToo這種方式來揭露和進行輿論懲罰,卻不是一種「普遍」做法。所以在運動期間,有人會就具體細節提出批評,運動者和支持者進行回應,如是再三。有一個事實是,劉瑜和弦子的觀點在她們提出來之前並不是沒有人提過,所以在不存在外力干預的情況下,劉瑜和趙丹的爭論、弦子和女權主義者的爭論,它們的出現是大概率事件。在運動告一段落後,對於運動的總體敘事和綜合意義,又會有一番爭論,爭論過後,部分運動中反復出現的觀念,會漸漸成為公共文化的一部分。著眼於公共文化的良性演進,批評者可以不把運動者看作洪水猛獸,運動者也可以不把批評者看作食古不化。但必須說明的是,這種良性演進並不一定會在所有的運動和批評之間出現。有的運動,背後帶有政治權力的撥弄,它們的目的也不是為了改變公共文化,而是為了「整人」。有的批評,既不是出於對公共事務的關注,也不是出於對共同生活在一個社會的同胞的關心,而是出於對某一個群體的偏見,或對自己固有立場的拒絕反思。這樣的運動和批評,也只會讓一個社會永遠陷於惡性政治的迴圈。

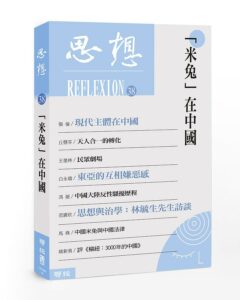

(本文摘錄自《思想》第38期,原題為〈從對#MeToo在中國的三波批評看公共文化的生成〉,標題為編輯所擬。)

參考資料

[7] 關於#MeToo的時間線,參考matters網站的整理

[8] 劉瑜和趙丹的文章,都來自趙丹的微信公眾號「趙丹趙丹喵」

[9] 紀小城,〈中國#MeToo大辯論:並非劉瑜導致撕裂,裂痕一直就在那裡〉,刊於端傳媒2018年8月1日。

[10] 北大飛,〈中國中年一代自由派的知識結構問題〉

[11] 弦子的言論全部出自她的新浪微博「弦子和她的朋友們」。

Be First to Comment