農民們累死累活,只換來一次次烏托邦式的許諾。久而久之,沒有人再相信空洞的宣傳了,當局唯有以暴力相威脅,才能迫使這支疲憊不堪的勞動大軍繼續服從其指揮。

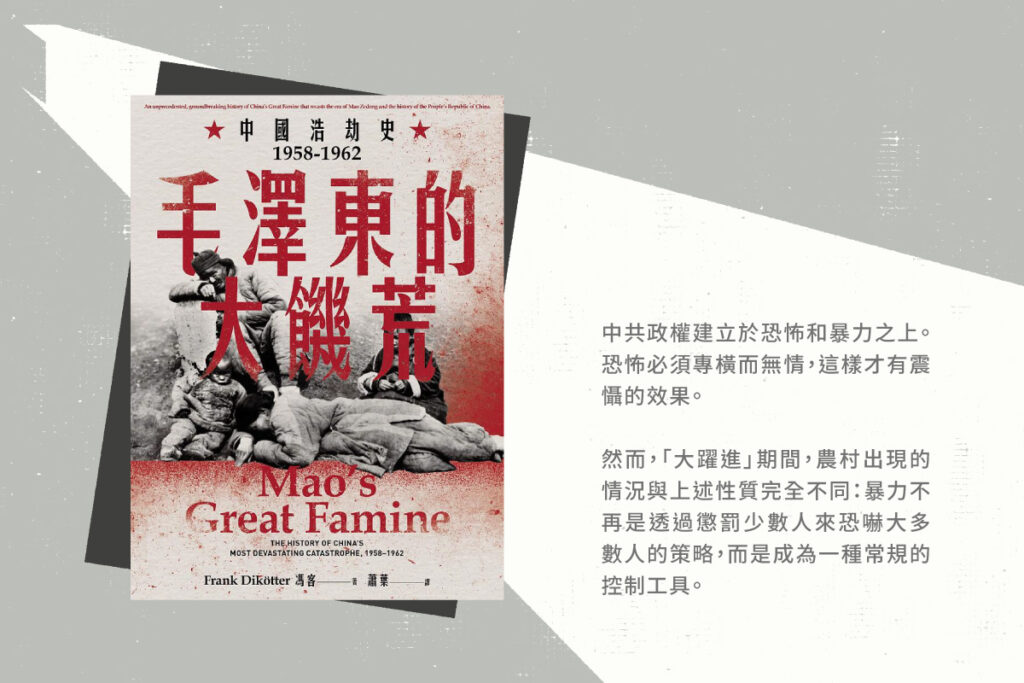

中共政權建立於恐怖和暴力之上。恐怖必須專橫而無情,這樣才有震懾的效果,不必殺掉許多人,但必須讓每個人害怕,也就是俗話說的「殺雞儆猴」。在北京附近的通州,那些強迫村民下跪的幹部稱這種做法叫「罰一儆百」。

然而,「大躍進」期間,農村出現的情況與上述性質完全不同:暴力不再是透過懲罰少數人來恐嚇大多數人的策略,而是成為一種常規的控制工具,其針對的目標可以是遊手好閒者,也可以是阻撓或抗議政府政策的人,更不用說絕大多數有偷竊行為的普通農民了。事實上,「大躍進」摧毀了農民勞動的所有動力:土地歸國家所有;種出的糧食也必須上交國家,而且價格通常比成本還低;私人的牲畜、勞動工具和日常用品也歸集體共有,甚至連房子也被沒收。與此同時,地方幹部承受的壓力也越來越大,為了完成和超額達到各類生產指標,他們不得不無情地榨乾農民的勞力。

在「大躍進」初期,政府的宣傳造勢或許有助於運動的開展,但農民們不得不每天參加各種會議,普遍出現睡眠不足的問題。李婆婆在談到四川的情況時回憶說:每天都要開會,到處是大喇叭。集體化的一個核心內容就是開會,有時一個會議要持續好幾天。但這些會議絕不是社會主義的民主論壇,一般民眾根本沒有發言的機會,他們只能坐在下面,聽幹部一連幾個小時聲嘶力竭地說教、恐嚇和威脅。會議常常開到很晚才結束,半夜時分大家又被叫醒下田幹活。到了農忙季節,許多人每天的睡眠時間不足三、四個小時。

農民們累死累活,只換來一次次烏托邦式的許諾。久而久之,沒有人再相信空洞的宣傳了,當局唯有以暴力相威脅,才能迫使這支疲憊不堪的勞動大軍繼續服從其指揮。然而,無論飢餓、痛苦還是死亡,似乎都無法激發農民的幹勁,幹部們開始越來越頻繁地訴諸暴力,對農民的強迫力度不斷加強,終至一發不可收拾。

棍子是首選的武器。它價格便宜,用途廣泛,一棒下去就能給落後分子深刻的教訓,即使偶有頑固反抗者,也經不起一連串的敲打,有人還被幹部吊起來打,直打到渾身青紫,有人則被迫跪在破碎的貝殼上挨打。陳武雄因為拒絕到離家較遠的水利工地上勞動,被迫跪在地上,雙手捧著一根粗重的木頭舉過頭頂,一名叫陳龍祥的幹部則不斷用棍子抽打他的身體。得了水腫病的人被棍子一打,就有液體從毛孔裡滲出。欽縣那彭公社的盧景福就是這樣被一群人打得「水都流出來了」,公社黨委書記任忠光盛怒之下,又打了他二十分鐘。

黨員幹部經常帶頭打人。當地黨委在調查清遠縣某公社時報告說,公社第一書記鄧中興為了完成徵糧的指標,親自動手打了二百多個農民,其中十四人被打死。在湖南花明樓水庫幹活的劉生茂病得不能上工,結果被大隊書記打得腦漿四濺,而且人死了之後,大隊書記仍遏止不住怒火,繼續毆打其屍體。湖南某公社黨委書記歐德生獨自一人打了一百五十個農民,其中四人被打死。他對新黨員說:「要入黨就要會打人。」被派往道縣的調查組則報告,當地到處都是「刑場」,農民經常被打,有個小組長打死十三人,後來又有九人死於重傷。在南海縣,生產隊長梁彥龍每天懷揣三把槍,穿著皮大衣在村子裡耀武揚威。在河北,一名叫李獻春的小組長每天給自己注射嗎啡,然後穿著鮮紅的褲子在村子裡晃來晃去,看誰不順眼就任意打罵。

許多人被單獨關在地窖裡,一開始會瘋狂地叫喊和拍門,最後精疲力竭地在沉默中死去。這種情況極為普遍。

共產黨的幹部聲稱要為人民服務,但從無數的檔案和報告來看,全國約有一半的幹部經常毆打老百姓。一九五九至一九六○年冬,在湖南黃材水庫工作的一萬六千名農民工中,有四千人遭受過幹部踢打,其中四百人因此死亡。在廣東羅定的一個公社,半數以上的幹部喜歡打人,被棍棒打死的農民有近百人之多。另據一份詳細的調查報告,一九六○年河南信陽死了一百多萬人,其中大部分是餓死,但約有六萬七千人是被民兵毆打致死。

棍子是幹部們最常用的工具,但除此之外,他們還有其他手段來懲罰不服管教的農民。為了強迫飢腸轆轆的農民繼續上工,幹部們想出了各種殘忍的辦法,其暴力程度超出常人的想像。例如,他們經常把懲罰的對象扔進池塘,有時捆著手腳,有時則剝去衣服。廣東羅定有個十歲的男孩,因為偷了幾稈麥子,竟被幹部綁起來扔進沼澤,沒過幾天這個男孩就死了。

還有許多人被幹部剝光衣服,扔在寒冷的戶外。朱玉發偷了一公斤豆子,結果被罰了一百二十元。幹部還沒收了他的衣服、被子和蓆子,並把他的衣服扒光,拉到鬥爭大會上挨鬥。在廣東的一個公社,數千人在冬天被迫從事繁重的勞動,偷懶者則會被剝光衣服。在另一處水庫工地上,雖然氣溫降到了零下,但為了趕工期,幹部仍驅使四百多名農民日夜不停地工作,卻不給他們禦寒的棉衣,孕婦也得不到任何照顧,甚至有幹部認為,天氣越冷,工人幹活才越賣力。在湖南瀏陽,三百名男男女女被迫在雪地裡赤裸著上身勞動,結果有七分之一的人因此送命。

到了夏天,幹部則會罰農民在太陽下曝晒,而且必須同時雙臂平伸,或者跪在石頭或碎玻璃上。從南方的四川到北方的遼寧,這類懲罰非常普遍。還有幹部用滾燙的東西燙傷農民,或者用燒熱的針戳傷肚臍。在嶺背公社的一個水庫工地上,抱怨辛苦的工人會遭到民兵炙燙。在河北,有人被燒紅的鐵塊烙上印記。在四川,有少數人被澆上汽油活活燒死。

還有人被幹部用沸水澆傷,不過由於缺乏燃料,更常見的是往人身上潑尿液和糞便。一位八十歲的老婦人告發小組長偷米,結果被幹部潑了一身尿。在汕頭附近的龍歸公社,跟不上工作進度的人則被推到糞堆裡,還被迫喝尿,有些人雙手也被燒傷。在另一個地方,幹部把稀釋後的排泄物灌進一個農民的嘴裡。一個叫黃炳銀的農民因為飢餓偷了一隻雞,結果被村長抓住,被迫吞下牛糞。劉得勝因為偷了一個番薯被淋了一身尿,隨後幹部把他和妻兒一起推進糞堆。他緊閉嘴唇,幹部就用鉗子把他的嘴撬開。三週後,劉德勝死了。

對身體的殘害極其普遍,有人頭髮被拔光,有人耳朵和鼻子被割掉。在廣東,陳狄因為偷糧,被一名叫陳秋的民兵綁起來割掉一隻耳朵。王自友因為挖了一顆馬鈴薯,結果被割掉一隻耳朵,雙腿被鐵絲綁住,背上壓了一塊十公斤的石頭,還被鐵塊烙上印記—這起案件事後被上報到中央。在湖南省沅陵縣,幹部不僅毆打農民,還用燒紅的鐵塊燙他們的腳,往鼻子裡塞辣椒,甚至把耳朵釘在牆上。在湖南瀏陽,幹部用鐵絲捆綁農民。在四川簡陽,有小偷的耳朵被鐵絲穿透,上面掛著寫有「慣偷」字樣的牌子。還有人的指甲縫裡被插進縫衣針。在廣東的一些地方,幹部用給牛注射用的針頭往人體裡打鹽水。

有時夫妻之間被迫互相毆打,甚至有人因此被打死。二○○六年筆者曾採訪了一位老人,他回憶當年村裡有一位老婦人,因為從樹林裡撿了一些木頭,結果被幹部綁在廟裡,而他和其他年輕人則被迫對她進行毆打。講到這裡,他開始默默地啜泣。

有時候,幹部會下令把要懲罰的對象拉出去假裝處決或活埋,有些人則真的遭到活埋,這樣的事在湖南很多。許多人被單獨關在地窖裡,一開始會瘋狂地叫喊和拍門,最後精疲力竭地在沉默中死去。這種情況極為普遍。一九五八年十一月,湖南省委第一書記周小舟在視察鳳嶺時,對這個問題尤其關注。

痛苦往往與羞辱相伴。到處有人被遊街示眾,有的戴著高帽子,有的胸前掛著牌子,有的則赤身裸體。有人臉上被塗了黑墨水,有人的頭髮被剃成「陰陽頭」,口頭的叱罵更是家常便飯。十年後紅衛兵的所作所為,不過是這些行為的翻版。

死人也會受到懲罰。許多人被打死後屍體就扔在路邊,任其腐爛。依照民間的說法,這些未經安葬的死者將永遠成為孤魂野鬼。有些人下葬後也要受到汙辱,如廣東的龍歸公社,一九五九年死了五分之一的人口,有些屍體被草草地埋在路邊,旁邊插著牌子,上面寫著「懶漢」。在湖南石門,毛炳香一家全部餓死後,生產隊長堅決不許下葬,結果一個星期後,屍體的眼睛都被老鼠啃掉了。當地的村民後來對調查人員說:「現在人不如狗,死了都沒有人埋。」

有些人與當地幹部發生衝突後死去,而收屍的家人也會受到牽連。一位七十歲的老婦人為飢餓所迫而上吊自殺,正在田裡幹活的女兒得知消息後,扔下手頭的工作慌慌張張趕回家,哪知幹部認為她違反了勞動紀律,追上去一拳打在她的頭上,待她倒地後,又對其上半身一頓猛踢,致其終身殘疾。老婦人的屍體擺在家中無人過問,幾天後開始腐爛,可是幹部竟指著老婦人的屍體對她女兒說:「你們守著把她吃掉。」對死者最大的褻瀆是把屍體剁碎後當作肥料。因為自己的孩子偷了幾顆蠶豆,鄧大明竟被民兵活活打死。不僅如此,他所在公社的黨委書記亶倪明竟然下令,把鄧大明的屍體割成塊、漚成肥料澆到南瓜田裡。

1961年出生於荷蘭,香港大學人文學院講座教授、胡佛研究所(Hoover Institution)資深研究員。作品曾榮獲2011年塞繆爾‧約翰遜獎,並入圍2014年歐威爾獎。其撰述改變了歷史學家對中國的看法,如經典的《近代中國之種族觀念》(The Discourse of Race in Modern China),以及記錄毛澤東時代普通老百姓生活的「人民三部曲」——《解放的悲劇》、《毛澤東的大饑荒》、《文化大革命》。近作有《獨裁者養成之路》。目前定居香港。

個人網站:www.frankdikotter.com

Be First to Comment