文/梁其姿(中央研究院院士、香港大學香港人文社會研究所講座教授)

編按:2021年8月1日,著名歷史學家、中央研究院院士余英時先生離世,如今已過一年。在這一年間,不少讀者、學者紛紛撰文懷念余先生的為人與治學,重看其學術貢獻為後世帶來的新啟發。學者梁其姿亦也帶我們回到八十年余英時的講座現場,從「陳寅恪晚年詩文解讀」回憶余先生是如何帶領聽眾穿透凝固的文字、去體會古人世界中的生命躍動。(*本文原刊於《古今論衡》第37期(2021年12月),經授權轉載)

今年(2021年)八月五日早上收到余英時先生夢中仙逝的噩耗,不能置信。幾天前才收到余師母寄來余公在Asia Major的最新文章與英譯專書,不久前還在電話裡與他們兩位閒聊了幾句。人生無常雖是耳熟能詳的真理,但始終是情感上難以接受的現實。很奇怪地,消息傳開後那幾天,除了心神不寧外,不斷浮現在我腦海中的是我第一次與余公在中研院的相遇,那是一九八四年七月初在中研院舉辦的中國思想史暑期研討會的情景。雖然之後我們多次相聚,我也聆聽了多個余公的演講,但一九八四年炎夏的講座歷歷在目,印象最為深刻。我一直在思考為甚麼余公的遽逝會觸動這段埋藏近四十年的記憶。我猜想這其中有當時中研院的大環境因素,但主要是余公演講內容的因素。

對身為中研院的生力軍感到驕傲,面對未來學術發展的挑戰,躍躍欲試。當年充滿熱情與樂觀的年輕學者在院內的確形成一股力量。

先談中研院在一九八〇年代的大環境。我一九八二年到才成立一年的中研院三民主義研究所(即後來的社科所與今天的人社中心),當時臺灣經濟起飛,正值中研院五年發展計畫的中期,院內硬體軟體的快速提升舉目皆是:現代化大樓一棟棟蓋起來,圖書館、研究室、會議空間在幾年之間幾乎全面翻新。而同時每年都有畢業於海外著名大學的優秀年輕學人入職,十分熱鬧。當時中研院的學術氛圍用生氣勃勃來形容並不為過。新進人員多充滿幹勁、求知若渴,並熱心於國際學術交流。一群志同道合的同儕還共同策畫了一個維持了十年左右的西洋近代經典翻譯的計畫,得到余公的支持,為叢書撰寫總序。[1] 那幾年,為了推動院內人文社會科學發展,有好幾個由資深與年輕學者合力籌辦的專史研討會與講座相繼舉辦,其中思想史和社會經濟史尤受到重視。前者由三民所、史語所、近史所年輕學者共同推動,後者由許倬雲,劉翠溶兩位前輩籌辦,均吸引了許多中研院內外的年輕學人參與。我的研究雖然較傾向社會史,但因為我人在三民所,也全程參加了思想史研討會。

思想史暑期研討會在一九八三年開辦了第一期,由林毓生先生主講,廣受學界重視,先打響了第一炮。一九八四年第二期為期三週的研討會在臺灣學術界造成轟動,因為三位主講者均是重量級的資深學者,也是媒體高度關注的人物。除林先生外,就是余英時與張灝兩位先生。這個在南港炎夏中進行的講座系列,在三民所明亮、寬敞、有舒適冷氣設備的新蓋大樓會議廳舉行。我清楚記得講座那些天座無虛設,盛況空前,也有媒體採訪與廣泛報導。充分顯示了中研院新一代人文學者的企圖心。我們均抱著向前輩學習新知的興奮心情參加講座與研討會。同時對身為中研院的生力軍感到驕傲,面對未來學術發展的挑戰,躍躍欲試。當年充滿熱情與樂觀的年輕學者在院內的確形成一股力量。由於本文主要是為了追憶余先生,允許我集中記述這場學術盛宴中余先生的部分。其實林先生與張先生的講座影響深遠,但是由於他們的演講主要涉及思想史的西洋方法論,對我而言相較熟悉,淡化了對他們演講的記憶。而余先生的講座的內容,對我來說是最陌生的,反而對我衝擊最大,留下的印象最深刻。

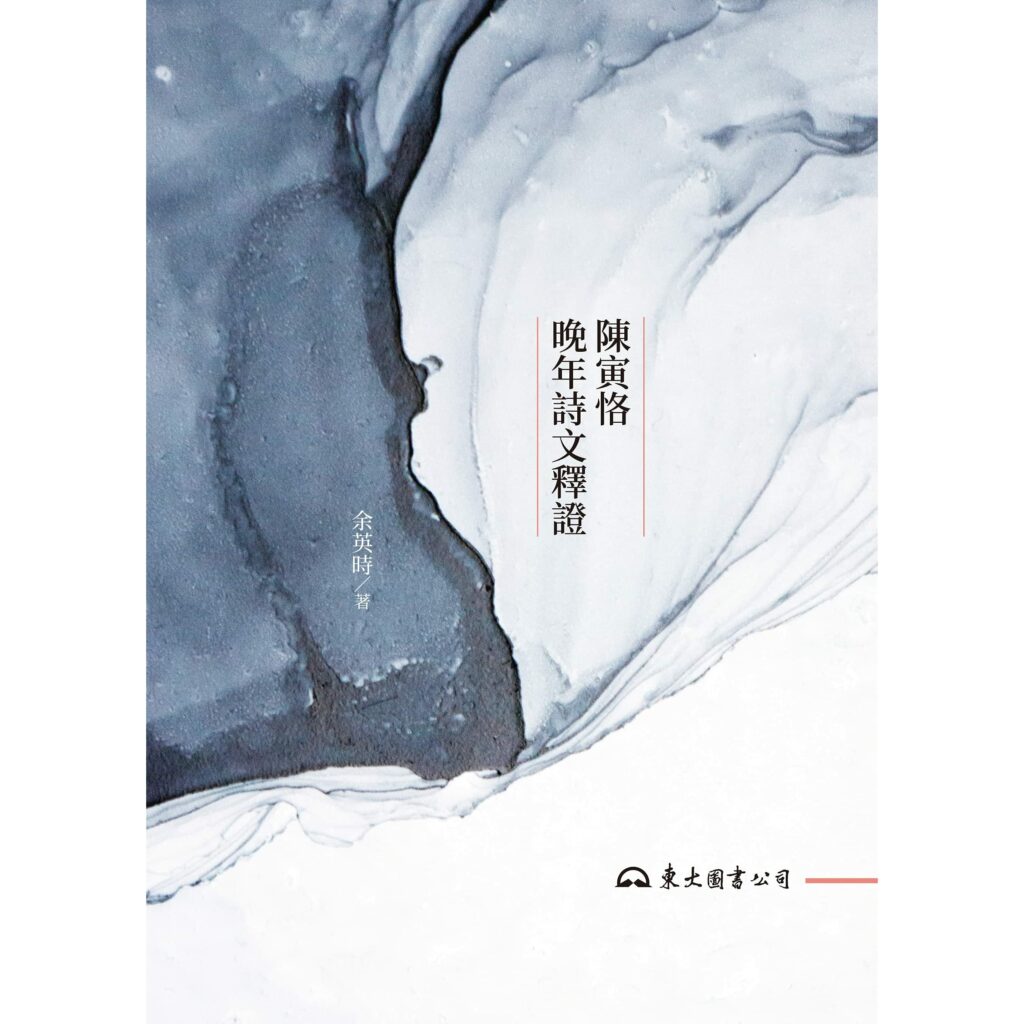

當年余先生的講題是「陳寅恪晚年詩文解讀」。我是在香港出生長大的人,中學大學時用英語學習中國歷史,留學法國寫了當代中國史的博士論文,對中國傳統史學了解淺薄,更缺乏中國古典文學的修養。我雖然對陳寅恪這位曾任教於香港大學的著名學者略知一二,但從來沒有讀過他的歷史著作。余公的講座又主要用(對我而言)艱澀的典故去解讀隱藏在陳寅恪詩文中的「今情」——即陳先生在一九五〇至一九六〇年代面對殘酷政治現實時所表達的悲憤與抗拒,所以在聽講前我並不期待能充分享受這個講座,只希望能從中獲得多一些歷史知識。奇怪的是,講座那幾天我與在場的所有聽眾一樣,自始至終全神貫注地聆聽余公的講解,完全被他講述的每個細節所牢牢吸引。當時除了余公的講話,全場鴉雀無聲。我記得他基本上不看講稿,陳寅恪的詩文、文史典故全都在他腦中,講解需要時即轉身在黑板上揮筆,邊寫邊唸,並系統地逐字解碼,一氣呵成。雖然方法一直重覆,即是引經據典去解讀陳寅恪詩文批評時政的原意,但聽者絲毫不覺沈悶,因為每個被解開的密碼都引出一段曲折的歷史往事,每個隱喻都承載著中國經典裡最典雅的精神,與政治現實的醜陋形成強烈的對比。余公引用典故隨手拈來,看似輕鬆平常。他樸實無華的身體語言,從容不迫、不徐不疾、一步步地帶領聽者進入他的「暗碼」系統。當時我覺得好像在看一部精采而不花俏的偵探片,被逐步引導去發掘隱埋的一條條線索,最後與主角一同分享發現新證據的滿足感。

我們當時是隨著他與陳寅恪先生的心靈交流,不知不覺地漂進了古人的精神世界裡神遊一周。是這個意外而奇妙的旅程讓我深受感動,至今難忘。

四十年後,雖然我已完全記不起那些具體的詩句密碼,但整個奇妙難忘的過程仍歷歷在目。我沒有資格評論余公的考據是否完全成立,但我絕對可以說他的講座是一場精采絕倫的演出(performance),而「演出」一詞毫無貶意,因為能引人入勝、讓人難忘而內容充實的演講非常罕見。同時,我覺得另一個讓我對這次講座念念不忘的原因是當時似乎有一股莫名的、動人的氣場,感染了整個講堂。我一直不太明白這股氣場的性質與來由,因為演講的主題其實並不複雜難懂,而余公演講的語氣態度自始至終平和,不帶抑揚,亦沒有明顯的情緒起伏。為了找尋答案,近日翻查各種資料,讀到余公為《陳寅恪晚年詩文釋證》第三次結集(1998)所寫的序,覺得答案可能就在這裡:「通過陳寅恪,我進入了古人思想、情感、價值、意欲等交織而成的精神世界,因而於中國文化傳統及其流變獲得了較親切的認識。這使我真正理解到歷史研究並不是從史料中搜尋字面的證據以證成一己的假說,而是運用一切可能的方式,在已凝固的文字中,窺測當時曾貫注於其間的生命躍動,包括個體的和集體的。⋯⋯我對此書有一種情感上的偏向。因為它已不是外在於我的一個客觀存在,而是我的生命中一個有機部分。⋯⋯此書不是我的著作,然而已變成我的自傳之一章。」[2] 一九八四年的演講可說是余公這個漫長的心路歷程的構成部分,[3] 我們當時是隨著他與陳寅恪先生的心靈交流,不知不覺地漂進了古人的精神世界裡神遊一周。是這個意外而奇妙的旅程讓我深受感動,至今難忘。

余先生在一九八四年七月演講,八月《陳寅恪晚年詩文釋證》初版在臺北出版,可見演講時他對內容已胸有成竹。書面世後免不了惹來某些議論與批評。但他萬萬想不到三年後,即一九八七年他間接得到陳寅恪女兒帶給他的話,說陳先生讀過他近三十年前,在一九五八年發表的〈陳寅恪論再生緣書後〉(為《陳寅恪晚年詩文釋證》書中一章),並說「作者知我」。余公讀到此句的那一刻「心中的感動真是莫可言宣。⋯⋯我所獲得的酬報都已遠遠超過我所付出的代價了。」[4] 一九八四年夏天他在中研院演講時尚沒有這個重要的確認,可以想像他當時雖然對自已的考證功力有信心,但仍承受著一定的壓力,而大概就是這個壓力促成了一個空前絕後的精采演講。現在《陳寅恪晚年詩文釋證》一書的讀者可在文字中細嚼余公深厚的考證功夫,但是只有參加了一九八四年在南港炎夏中進行的講座的觀眾才曾體驗余先生與不同時空的古人心靈溝通的動人過程。我是其中一個幸運的見證者。我相信我這輩子不會再看到另一場類似的演出了。隨著余公的離去,還有誰具備這種能力帶領我們穿透凝固的文字去體會古人世界中的生命躍動呢?

[1]這個叫「新橋譯叢」的計畫由余公高足、英年早逝的康樂主導。在一九八〇年代初期開始,至今出版了四十多種譯著。當年曾參與這個計畫的中研院年輕歸國學人除康樂外,還有邢義田、黃進興(另一余公高足,現中研院副院長)、張彬村、蒲慕州、周婉窈、羅久蓉、劉錚雲等。筆者主編法國年鑑史學部分。譯叢的重點在韋伯(Max Weber)的著作,由康樂與同時期歸國的錢永祥主導。余公在一九八七年出版的《中國近世宗教倫理與商人精神》其實也呼應了當年中研院年輕學人的學術旨趣。

[2]余英時,《陳寅恪晚年詩文釋證》(臺北:東大圖書,1998),〈書成自述〉,頁15-16。

[3]一九八四年除了《陳寅恪晚年詩文釋證》初版外,余先生還在報上發表了幾篇與陳寅恪研究相關的長文。包括〈文史互證・顯隱交融〉,〈陳寅恪的「欠斫頭」詩文發微〉等。

[4]余英時,《陳寅恪晚年詩文釋證》,〈書成自述〉,頁6。

延伸閱讀:

啟蒙者、自由主義者、左翼作家、保守主義者相互鏈接,從情感政治角度,勾勒當代思想版圖

【主題書單:余英時的第一課】傅揚嚴選3本書,帶你感受余英時思想史研究的風格與貢獻

Be First to Comment