文/林雪虹(思想空間專欄作家)

娜塔莎和我都對這個世界充滿了憤怒。也許她的憤怒比我的要強烈些。畢竟命運對她的不公比對我的不公更多,更沉重。

我說的命運指的是那些無法選擇,無力掌控、改變的東西。出生地,父母,智商,死亡(娜塔莎不會自殺,也不讚同安樂死)。在娜塔莎那裡,還有可怕的階級。

如果這個世界沒有共產主義的話,那麼娜塔莎現在應該會過著相當寬裕、舒適的生活。娜塔莎的外公和母親都是語言學教授。她的父親是法官。在那個特殊的年代,像他們這樣的人被稱作資產階級,是無產階級永遠的敵人。但革命總是會發生的。一夜之間,他們的房子連同他們的尊嚴和自由的生活都被奪走了。禍不單行,後來娜塔莎的外公離世,父母也分開了。很長一段時間,直到離開布加勒斯特,娜塔莎和她的外婆、母親及兄弟住在一起,父親則在城市的另一頭獨自生活。

我和娜塔莎在一個心理輔導小組裡結識。起初我們是四個人,但很快就剩下我、娜塔莎和輔導員。最後一次的活動結束後,我和娜塔莎去了麥當勞吃漢堡。我們絕口不提輔導小組,因為我們都後悔參加那個沉悶,令人難堪的小組。後來,在一個寒冷的夜晚,她來看我,在吳阿姨昏暗、陰冷的房子裡窘迫地待了一小會兒。「沒想到有人住在這樣的地方。」她說。儘管我的處境並沒有那麼糟,但我想那時候娜塔莎還是對我動了惻隱之心,因為從那以後她一直對我很好,是這個世界上最寬容、理想的朋友。

我們學的都是「無用」的東西。我學中國當代文學,娜塔莎學語言學。她的血液裡一定有與生俱來的對詞語的高度敏感和好奇。這使我想起赫塔 · 米勒(Herta Müller)。赫塔 · 米勒會因為「杏」(aprikosen)而聯想到「親熱」(liebkosen),會為奶漿草起新的名字——「鋸齒莧」、「針針葉」。她一輩子都在尋找更加準確、合適的詞彙,在感受語言的優美和語言所帶來的震顫。娜塔莎也是。

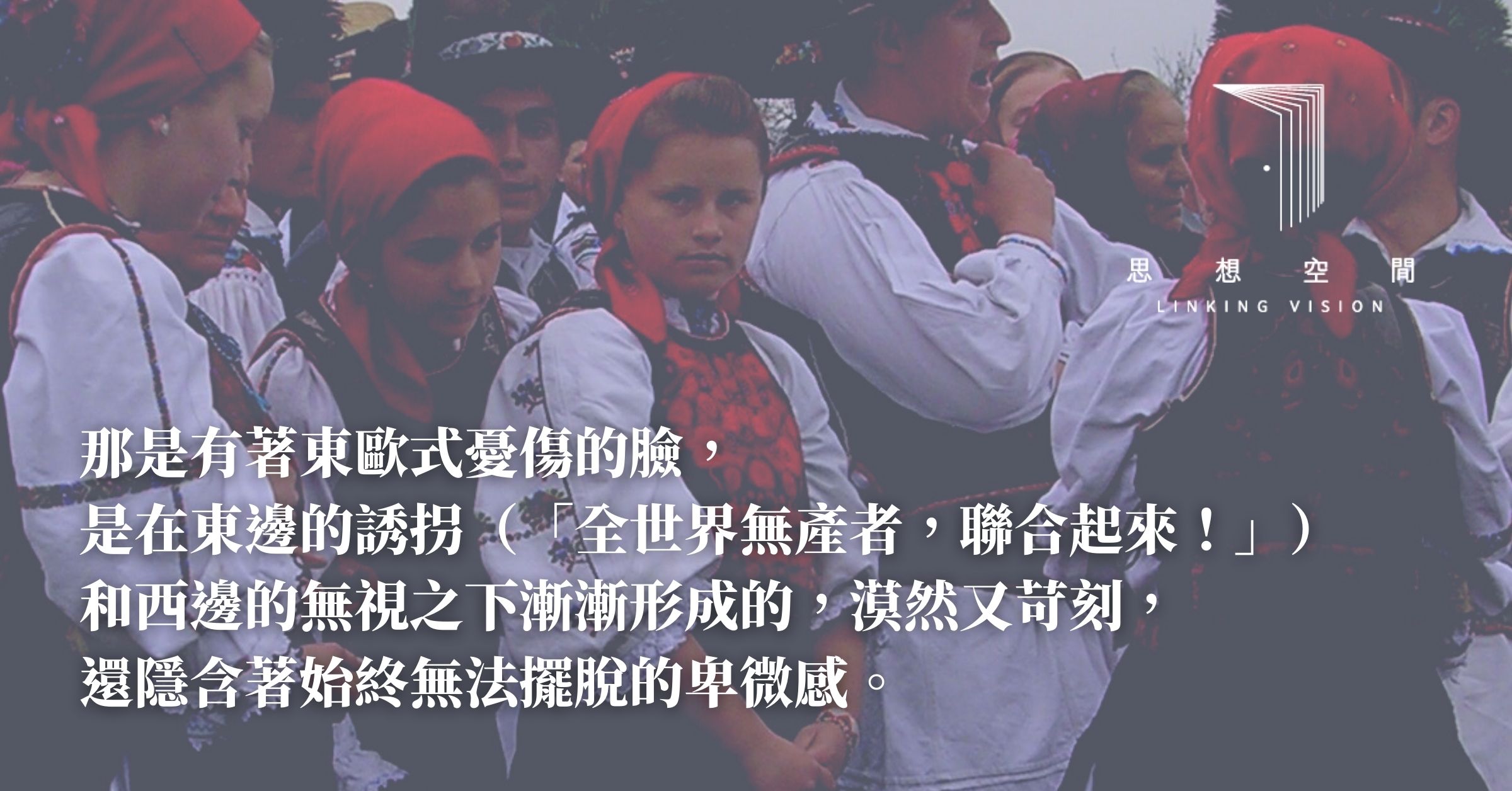

有意思的是,她們倆都曾經在製造廠當翻譯。有時候娜塔莎會對我抱怨翻譯機械設備的零件名稱和商業合同的枯燥和艱難,說那些晦澀的詞語即便是用羅馬尼亞語去表達,於她而言也是深奧和陌生的。不僅如此,她們的樣子也很相似。凹陷的眼窩,令人難忘的鷹鉤鼻,執拗、刻薄的嘴,總是微微向上揚的下巴,富有洞察力,看起來總是有點悲傷的眼神。那是有著東歐式憂傷的臉,是在東邊的誘拐(「全世界無產者,聯合起來!」)和西邊的無視之下漸漸形成的,漠然又苛刻,還隱含著始終無法擺脫的卑微感。

我們無所不談。事實是我說得更多,對許多事物有更複雜和盲目樂觀的情感。娜塔莎總是很沉默。她用她的眼睛說誠實的話。當她說話時,她會故意以唱反調的方式來表達她的不滿,告訴你她知道什麼,還有什麼是對的,什麼是錯的。

「那又怎麼樣?給導師送點禮物,拍拍馬屁,問題就能解決了。」

那又怎麼樣。當娜塔莎說「那又怎麼樣?」時,她實際上是在說「瞧那些人的德性!」這已經成了她的口頭禪了。

在大學裡,我們需要操心的事情並不多,大概就只是論文和金錢兩樣東西。娜塔莎的畢業論文研究的是趨向動詞「起來」,於是每天我們之間充滿了各種「起來」。「站起來」。「打起來」。「接吻起來」。「看起來」。除了我們的國家,我們談論最多的自然是我們所身處的中國。作為一個歐洲人,娜塔莎對美國是不屑的。她總是說美國很膚淺。類似的觀點我後來在其他歐洲人那裡也聽到過。這時候,你會看見她的傲慢正從那東歐式憂傷的最深處滲透出來。原來它一直都在那裡。對待中國,娜塔莎則一直有一種謹小慎微的提防心。她不信任這個國家,正如她不信任羅馬尼亞的政客和權貴一樣。「絕不能讓這個國家成為強大的國家。」她曾這樣說。因為對歷史和人性的深刻體會,她似乎早早地就看清這個國家的本質,能認出她正在通往哪條危險的道路。不知道那時的娜塔莎能否預料到僅需短短的幾年,這裡的鐐銬就越來越多,自由越來越少?

那時候我最怕的就是聽到中國人說「站起來」(「中國人站起來了!」)。因為當這個詞從他們嘴裡吐出來時,往往是帶有挑釁或危險的味道的。在課堂上,教授和同學喜歡以美國作為參照對象,當時普遍存在一種現象——美國擁有的東西,我們也一定要擁有。有一次,在聽到我質疑創意寫作課時,一個同學沒有先提出他自己的想法或論據,而是不假思索地用「美國也有創意寫作課」這樣的話打斷我,終止了我們的對話。時間飛逝,耐人尋味的是這種現象並沒有消失,而且還多了一絲敵意和歇斯底里,說著說著很容易就會「打起來」,沒完沒了。美國竟然成了那些人心底裡一個繞不開的夢魘。

離開校園只會教我們看清自己與社會有多麼地格格不入。回到布加勒斯特後,娜塔莎到製作廠和公司當翻譯,有時還會給小學生上中文課;我沒有回烏拉港,而是繼續客居在北京,從疲於奔命輾轉到頹然喪氣。我們一直在和各種人打交道。確切地說,娜塔莎接觸的是她的同胞和中國人,而我接觸的更多是中國人。白天我在重讀那些我們給彼此寫的郵件,發現我們都不約而同提到了和我們的中國僱主或同事共事的困難,或者是我們從朋友的遭遇中看到的各種挑戰、考驗。我們仿佛被拋入到烏合之眾張牙舞爪的深淵之中。我們無法適應這裡的喧囂和叢林法則。我沒法接受這樣一個浮躁、虛偽、戾氣與束縛並存的世界。無處不在的宣言、口號,越來越嚴厲的審查、管制,一張張伺機以待的臉孔,這些都使我恐懼、窒息。我們像是在兩個吊詭的平行宇宙,最終的結局竟如此相似(殊途同歸?)。這些年來,我發現自己越來越像娜塔莎,疲憊不堪,也滿腹牢騷。但我們很少在人們面前袒露我們的憤怒和失落。我們不想被視作憤世嫉俗的可憐蟲。或者說我們不認為憤世嫉俗有什麼不好,我們只是懶得和人交流看法。

真是這樣嗎?我們的困境真的是這裡嗎?我不希望自己帶有任何偏見。但我又會暗自問道,如果此時此刻我的生活在別處,一切會不會好一點,哪怕只是一點點?寫到這裡,我突然想起多年前我的導師對我說過這樣一句話,「只要你能在中國生存,以後你在任何國家都能生存。」我想如今我總算能多少領會這句話的涵義了。

「我們以相似的姿勢飛翔,也極可能以相同的姿勢墜入。」我仿佛終於也有了東歐式憂傷。

Be First to Comment